১৯৩৫ সালে তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশন নিযুক্ত এক কমিটি সুপারিশ করেছিল— বাংলা সরকারকে অনুরোধ করা হোক যাতে নাগরিকদের স্বার্থে ট্রাম কোম্পানিকে কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়। শুনে একটু আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু ১৯২৪-এ কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় মেয়র হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নির্বাচিত হওয়ার পরই পুর প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। বিভিন্ন মহলে আশঙ্কা প্রকাশ হয়েছিল যে কর্পোরেশন এ বার ‘ইউরোপিয়ান বিরোধী’ হয়ে উঠবে, কিন্তু মেয়র হিসাবে পুরসভার প্রথম ভাষণেই সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দেশবন্ধু ঘোষণা করেন— কর্পোরেশন ‘অ্যান্টি-ইউরোপিয়ান’ নয়, কাজ করবে ‘প্রো-ইন্ডিয়ান’ লক্ষ্য সামনে রেখে। রাস্তা, পরিবহণ, জল সরবরাহ, নিকাশির মতো পৌর পরিষেবার সঙ্গে শহরের প্রান্তিক নাগরিকদের জন্য নিঃশুল্ক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বাসস্থানের মতো বিষয়গুলিও উঠে এসেছিল কর্পোরেশনের অগ্রাধিকারের তালিকায়।

দেশবন্ধুর কার্যকালে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল, কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একটি মুখপত্র প্রকাশ। অমলচন্দ্র হোমের সম্পাদনায় ১৯২৪ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজ়েট। স্বরাজ-এর মতো পত্রিকা এই সিদ্ধান্তকে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের উত্তর দেওয়ার হাতিয়ার এবং বাজে খরচ আখ্যা দিলেও, পত্রিকাটি পরবর্তী সময় দেশে ও দেশের বাইরেও তার গুণমানের জন্য প্রশংসিত হয়। আজ তার পুরনো সংস্করণগুলি হয়ে ওঠেছে সে কালের কলকাতা সম্পর্কে তথ্যের অমূল্য ভান্ডার— সাধারণ উৎসাহী পাঠক থেকে কলকাতা-গবেষক পর্যন্ত সকলের কাজের।

সেই সব পুরনো সংখ্যা থেকেই কিছু নমুনা একত্রিত করে কলকাতা পুরসভার পত্রিকা কলকাতা পুরশ্রী প্রকাশ করেছে এ বছরের ‘বিশেষ বইমেলা সংখ্যা— ‘পুরানো সেই দিনের কথা’। কর্পোরেশনের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সংযোগ-সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে গেজ়েটের পুরনো পাতা থেকে। সে কালের জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের মতো পরিষেবা সম্পর্কেও নানা তথ্য সেখানে। চিৎপুর রোড নাম পাল্টে হল রবীন্দ্র সরণি, সেই প্রসঙ্গে জানা যায় পুরসভার ভিতরের গল্প: সে কালের নিয়ম ছিল, রাস্তার নাম পরিবর্তনের আগে রাস্তার দু’পাশের দোকানদারদের মত নেওয়ার। সেই মতো গেজ়েটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত, কারও আপত্তি থাকলে আলোচনাও হত।

আবার সময় পাল্টালেও বদলায়নি অনেক কিছুই। সে কালেও বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে সমস্যা ছিল পুর-প্রশাসকদের। বর্ষার সময় ইট-পাথর খসে পড়া থেকে বাড়ি বসে যাওয়ার কথা ধরা রয়েছে গেজ়েটের পাতায়। ম্যালেরিয়া নিয়ে উদ্বেগও প্রায় এক শতক ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে শহর কলকাতা। বইমেলায় কলকাতা পুরসভার স্টলে এরই মধ্যে পাঠকের নজর কেড়েছে পত্রিকা সংখ্যাটি। ছবিতে দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর কলকাতা পুরসভার সামনে জনস্রোত, পত্রিকা থেকে নেওয়া।

ডাকটিকিটে

এ বছর সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা-র হীরকজয়ন্তী বর্ষ। এ তো দস্তুরমতো উদ্যাপন দাবি করে, বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও আয়োজন চলছে তাই। সেই সঙ্গে কিছু বিশেষ ধরনের প্রকাশনার উদ্যোগও করেছে এই সিনে সোসাইটি। চলতি বইমেলায় তারই একটি নমুনা, ‘সত্যজিৎ রায় স্ট্যাম্প বুকলেট’। সিনে সেন্ট্রালের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ছিলেন সত্যজিৎ, সেই সুদীর্ঘ সংযোগের চিহ্নটি ধরে রাখতে তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্য সিনে সেন্ট্রালের। ছোট্ট বুকলেটটিতে আছে সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্বলিত দশটি ডাকটিকিট (ছবি)। ভারতীয় ডাক বিভাগ সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে দু’টি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে, ১৯৯৪-এ স্মারক ডাকটিকিট এবং ২০০৯-এ ‘ডেফিনিটিভ স্ট্যাম্প’। এই দ্বিতীয়টিই রয়েছে সদ্যপ্রকাশিত বুকলেটে। সংগ্রাহকদের কাছে এই ডাকটিকিট পূর্বপরিচিত, খোঁজখবর করলে পোস্টাপিসেও পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, তা বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভাবনাটির গুরুত্ব কমে না।

শতবর্ষে

মেঘনাদ সাহার লেখা সামনে নিয়ে আসতে নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। মেঘনাদ সাহার তত্ত্বাবধানেই তাঁর গবেষণা, পরে অধ্যাপনা সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজ়িক্স-এ। সল্ট লেকে ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন যন্ত্রের পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন, সবই তাঁর হাত ধরে। এত কাজের মধ্যেও সাধারণ্যে বিজ্ঞানের প্রচারে কলম ছিল সচল, পত্রপত্রিকায় লিখেছেন ভারতের পরমাণু গবেষণা, সাইক্লোট্রন যন্ত্র, বাংলায় বিজ্ঞানকোষ, বিজ্ঞান ও সমাজ-সহ নানা বিষয়ে। প্রয়াত ২০০৩-এ, গত বছর জানুয়ারিতে জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে তাঁর (জন্ম ১৯২৪)। সেই উদ্যাপন-আবহেই এল সুসংবাদ, এই বিজ্ঞান-ব্যক্তিত্বের বাছাই বেশ কিছু লেখা এ বার পাঠকেরা পড়তে পারবেন দু’মলাটে— শতবর্ষে শান্তিময়: নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (প্রকা: কল্পবিশ্ব)।

স্মৃতি-সম্মান

দিভিনা কম্মেদিয়া মূল থেকে, মূলের ছন্দ ও অন্ত্যমিলের ধরন বজায় রেখে বাংলায় অনুবাদ করবেন বলে চাকরি থেকে অবসরের পর ইটালীয় ভাষা শিখে, দীর্ঘ কুড়ি বছরে এই অসাধ্যসাধন করেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনূদিত দিব্যাভিসার বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে এক অনন্য নজির। ২০১৪-য় ইটালির সংস্কৃতি মন্ত্রকের আমন্ত্রণে দান্তের শেষ ঠিকানা রাভেন্নায় দিব্যাভিসার পাঠ করেন, সম্মানিত হন ‘লরিয়েট অব দান্তে’ পদকে। প্রয়াত অনুবাদকের স্মরণে তাঁর নামাঙ্কিত স্মারক সমিতি দু’টি উদ্যোগ করেছে, স্মারক বক্তৃতা ও অনুবাদে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিতে স্মৃতি পুরস্কার। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় মহাবোধি সোসাইটি হল-এ তাঁর ৯৩তম জন্মদিনের প্রাক্-সন্ধ্যায় সম্মানিত হবেন বিশিষ্ট অনুবাদক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রথম স্মারক বক্তৃতায় সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলবেন ‘অনুবাদের রহস্য’ নিয়ে।

তিন নাট্য

গ্রন্থাগারের আয়োজনে নাট্য উৎসব, এই মুহূর্তের বাংলা থিয়েটারের অন্যতম সেরা নাট্যশিল্পীর তিনটি নাটকের অভিনয় দিয়ে সাজিয়ে তোলা— দেখা যায় না বড়। ডানলপের কাছে নরেন্দ্রনগরের মিলনী পাঠাগার সেই কাজটিই করতে চলেছে। সাতষট্টি বছরে পা দিল শহরের উত্তরের এই পাঠাগারটি; কলকাতায় যখন লাইব্রেরি-কেন্দ্রিক পাঠ-অভ্যাস ক্রমাগত যাচ্ছে বদলে, সেই পরিস্থিতিতেও এগিয়ে চলেছে দৃঢ় সঙ্কল্পে। দেবশঙ্কর হালদার অভিনীত তিনটি নাটক: ফেরারি ফৌজ (প্রযোজনা: নৈহাটি নাট্যসমন্বয় সমিতি), বিল্বমঙ্গল কাব্য (চাকদহ নাট্যজন) ও টিনের তলোয়ার (মুখোমুখি)-এর অভিনয় তাদের আয়োজনে কামারহাটি নজরুল মঞ্চে, ৯ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি এবং ১১ মার্চ।

খেলা যখন

“হোয়াট ডু দে নো অব ক্রিকেট, হু ওনলি ক্রিকেট নো?” সি এল আর জেমসের সেই প্রবাদপ্রতিম কথাটি সতত বলে যায়, মাঠের বাইরে বহতা জীবনেও কেমন ছড়িয়ে থাকে খেলা। খেলা নিয়ে তৈরি সিনেমার ক্ষেত্রেও সমান সত্য তা। ‘স্পোর্টস ফিল্ম’ কেবল খেলা আর খেলোয়াড় নিয়ে তৈরি ছবি নয়, এক-একটা সময়ে ও দেশে খেলার সমাজ-মনল্তাত্ত্বিক রাজনৈতিক অভিঘাত বুঝিয়ে দেয় তারা। তেমনই কিছু ছবি নিয়ে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ় অব ইন্ডিয়া-র (এফএফএসআই) আয়োজনে কলকাতায় তৃতীয় ‘ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া চলচ্চিত্র উৎসব’। আগামী ১১-১৫ ফেব্রুয়ারি নন্দন ৩’এ, রোজ দুপুর দেড়টা থেকে। রয়েছে আমেরিকা জার্মানি স্পেন অস্ট্রেলিয়া কলম্বিয়া সার্বিয়া গ্রিস নিউ জ়িল্যান্ড ইরান জাপান শ্রীলঙ্কার বাছাই ছবি, ভারতের তো বটেই।

কালি ও কলকাতা

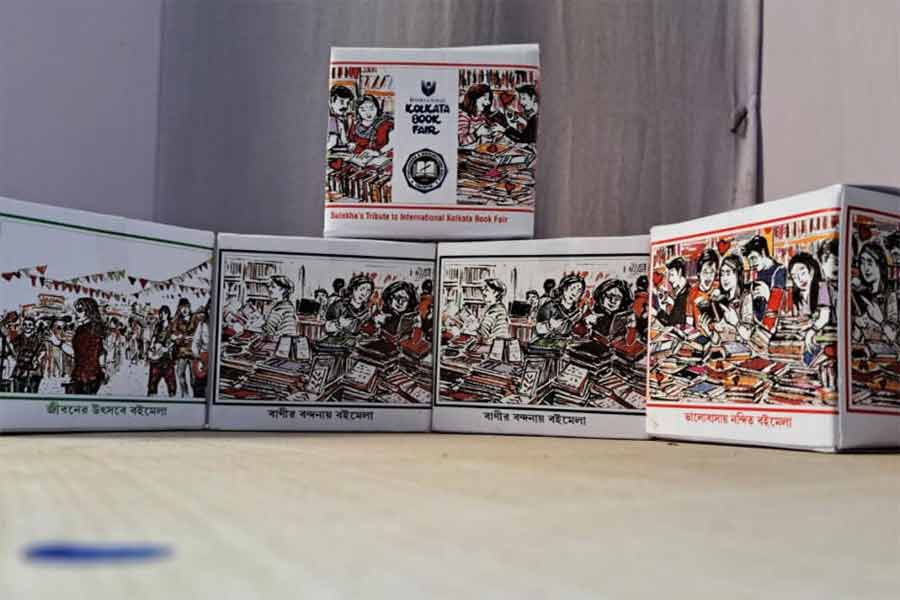

‘ভালোবাসায় নন্দিত বইমেলা’, ‘জীবনের উৎসবে বইমেলা’, ‘বাণীর বন্দনায় বইমেলা’। সুদৃশ্য মোড়কের গায়ে লেখা এমনটাই। আর তার সঙ্গত-করা ছবিগুলোও দুর্দান্ত, বইমেলার নানা টুকরো দৃশ্য: বইয়ের স্টল, অলিগলিপথ, মানুষের ভিড়, পাঠকের সাগ্রহ বই দেখা, এমনই আরও কত কী। বাঙালির ‘চোদ্দোতম পার্বণ’ কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা ঘিরে নতুন এক ফাউন্টেন পেন ইংক সিরিজ় (ছবি) বার করেছে ‘সুলেখা’। সাম্প্রতিক কালে বঙ্গজীবন ও সংস্কৃতির নানা উপলক্ষকে মনে রেখে নতুন নানা কালি, ফাউন্টেন পেন ইত্যাদির সম্ভার সামনে এনেছে এই খাঁটি বাঙালি প্রতিষ্ঠান, সেই তালিকায় নবতম সংযোজন বইমেলার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, কয়েকটি রঙের কালি। এ বছর বইমেলার মাঝেই পড়েছিল সরস্বতী পুজো, সেই উপলক্ষটিও ভোলেননি ওঁরা। কালি কলম কলকাতা, বাঁধা পড়ল একসূত্রে।

উনিশ বছরে

বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ ও সাবর্ণ সংগ্রহশালার উদ্যোগে ‘বড় বাড়ি’তে আন্তর্জাতিক ইতিহাস উৎসব সমাগত, এ বছর উনিশতম। নয়টি ‘থিম’-এ বাঁধা প্রদর্শনী। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদর্শিত হবে তাঁর আঁকা ছবি ও তাঁর ব্যবহার করা নানা সামগ্রী। থাকবে গওহরজানের দুষ্প্রাপ্য ছবি, তথ্য। ১৯৮৫ সালে নন্দন শুরুর প্রথম টিকিট, আমন্ত্রণপত্র দেখা যাবে ‘নন্দন ৪০’ বিভাগে। প্রদর্শিত হবে প্রাচীন কালের মানুষের ব্যবহার করা পাথর ও ধাতুর গয়না, জীবজন্তুর হাড়, অন্যান্য সামগ্রী। নানা দেশের নানা রকম দোয়াত-কালি, পাখির পালকের কলম থেকে প্রথম ফাউন্টেন পেনও। পৃথিবীর নানা প্রান্তের দেশলাই বাক্সের সংগ্রহ, মর্স কোড ব্যবহার হত এমন টেলিগ্রাফ মেশিন। উৎসবে ‘থিম কান্ট্রি’ জার্মানি: থাকছে সে দেশের হাতের কাজ, ডাকটিকিট, মুদ্রা, উনিশ শতকের ঘড়ি (ছবি), বই, প্রাশিয়ান সাম্রাজ্য ও হিটলারের নানা গল্প। থাকবে কুইজ়, আলোচনা। প্রকাশ পাবে হাতে লেখা পত্রিকা সপ্তর্ষি। প্রদর্শনী আগামী ৯-১২ ফেব্রুয়ারি, সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা।

সুরলোকে

সুরতাপস অনিল বাগচির পুত্র, কিন্তু সেই পুঁজিতে পথ চলেননি অধীর বাগচি। অনেক চেষ্টায় জানা গিয়েছিল, ‘আমি যামিনী তুমি শশী হে’-র সুরকার তিনিই। ওঁর সুরে মান্না দে-র গাওয়া ‘বেহাগ যদি না হয় রাজি’ সুরকারের জাত চেনায়। এন্টনি ফিরিঙ্গি-র ভোলা ময়রা চরিত্রে তাঁর গানে অসিতবরণের অভিনয়ও কি ভোলা যায়? বহু ছবির প্লেব্যাক গায়ক, আকাশবাণীর নানা বিভাগের এ-গ্রেড শিল্পী কিন্তু তাঁর আসল জায়গা বুঝিয়ে গিয়েছেন মঞ্চে পরিবেশনায়: নজরুলের রসঘন ‘আগের মতো আমের ডালে’ শুনিয়ে পরক্ষণেই স্বাদ বদলে দিতেন ‘আমার খোকার মাসী/ শ্রীঅমুকবালা দাসী’ শুনিয়ে। রবীন্দ্রভারতীতে ওঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে মাস্টারমশাইয়ের বাংলা পুরাতনী বা নজরুলের জামশেদি গজল শেখানো। বইও লিখেছেন, বাঙলা গান: এগারোশো বারোশো শতক (প্রকা: আনন্দ)। আশি বছর বয়সে, প্রয়াত হলেন গত শনিবার।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)