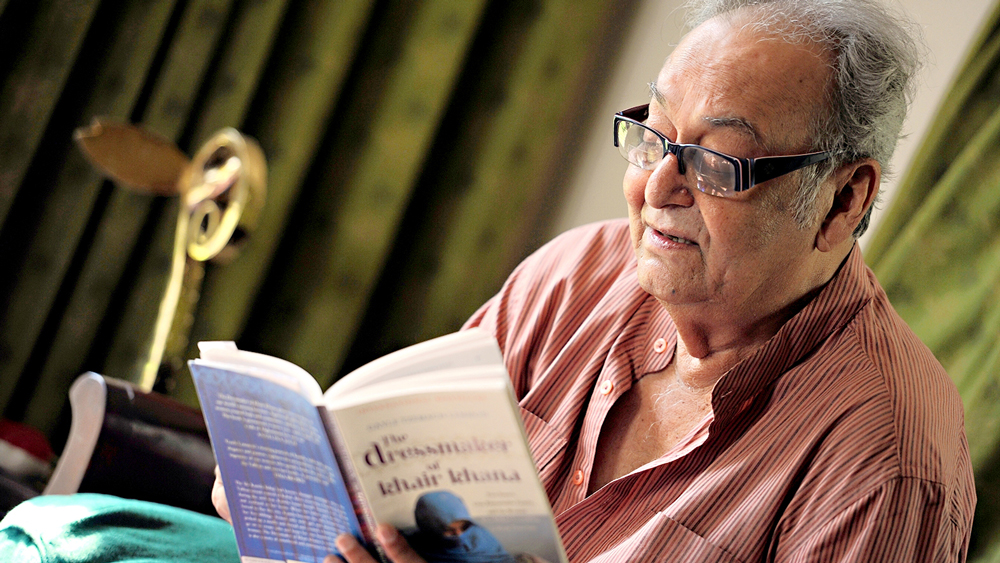

কলকাতা বেতার নিয়ে ‘প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা’-য় নিজের লেখা পাঠ করছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বছর সাতেক আগে, গোর্কি সদনে। প্রথম সারিতে তন্নিষ্ঠ শ্রোতা শঙ্খ ঘোষ। বক্তৃতার পর শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথন ছিল সৌমিত্রর। অনুষ্ঠান শেষ হতেই তিনি মঞ্চের কিনারে, শঙ্খবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “ঠিক ছিল শঙ্খদা?” স্মিত হাসিতে মাথা নাড়েন শঙ্খবাবু, তাঁর পরামর্শেই “উদ্যোগী হয়েছিলাম আমরা সে বারের স্মারক বক্তৃতায় সৌমিত্রবাবুকে বেতার-বিষয়ে কথা বলানোর আয়োজনে, সম্মত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন: শঙ্খদা যেন উপস্থিত থাকেন,” ভবেশ দাশের স্মৃতি এখনও তরতাজা।

সেই সন্ধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন সৌমিত্র, কথ্য বাংলা ভাষার উচ্চারণের মানদণ্ড কোনখানে খুঁজব আমরা? বেতারের সূত্রে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন কোথায় তৈরি হচ্ছে সমস্যাটা: “যাঁরা ঘোষক বা সংবাদ পাঠক হিসেবে নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগেরই গলা বেশ ভালো হয়... এঁদের অনেকেই নিজের নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতি নার্সিসাস সুলভ আকর্ষণে ভুগতে থাকেন। তদুপরি সেই শ্রুতিমধুরতা শ্রোতার কাছে পৌঁছোনোর পথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্পষ্ট গোটাগোটা শব্দ প্রক্ষেপের দরুন তাঁদের মুখনিঃসৃত বাংলা দারুণ কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ বলে মনে হতে থাকে।” সৌমিত্রর কাছে কলকাতা বেতারের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নীলিমা সান্যাল ও জয়ন্ত চৌধুরী, তাঁদের “বাংলা উচ্চারণ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং ভানভণিতা বর্জিত।”

সত্যজিতের সুকুমার রায় তথ্যচিত্রে ভাষ্যপাঠের জন্য ডাক পড়ল সৌমিত্রর। ডেকে বললেন, “অনেক জায়গায় বাবার কবিতা থাকবে।” ছবির শেষে যেখানে আবোল তাবোল-এর পদ্য আছে— ‘ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর’— “সেখানটায় আমি গলাটার মধ্যে একটা বেদনার ছায়া এনেছিলাম উইদাউট মেকিং ইট সেন্টিমেন্টাল— এটা আমারও শিল্পের আদর্শ— একটা শিল্প ইমোশোনালি স্ট্রং যেমন হবে, সেটা যেমন মানুষকে মুভ করাবে, তেমনই তার মধ্যে যেন সেন্টিমেন্টালিটি না থাকে...”, এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে অনসূয়া রায়চৌধুরীকে বলেছিলেন সৌমিত্র। আর সত্যজিৎ বলেছিলেন, “সৌমিত্র শেষটা এত সুন্দর পড়েছে যে চোখে জল এসে যায়।” নিজের ভাষার প্রতি সৌমিত্রর এই ভালবাসাই তাঁকে অভিনেতা হিসেবে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে, বাংলা ভাষার নির্ভুল উচ্চারণ ও অর্থদীপ্ত ব্যবহারই ছিল তাঁর অভিনয়ের মেরুদণ্ড। পাঁচ বছর আগে আশি পূর্ণ করার সময় এক আত্মভাষে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন: “হাল আমলের পরিস্থিতি দেখে মনে হয় বাঙালিরা তার ভাষাটাকেই বিস্মৃত হয়েছে... অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি ভালো করে বাংলা ভাষাটাই আর বলে না। নিজের মনের ভাব, ইচ্ছে, আবেগ প্রকাশ করার জন্য তাদের হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার শব্দ ব্যবহার করতে হয়।” এ যেন সটান আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।

অলোকসামান্য

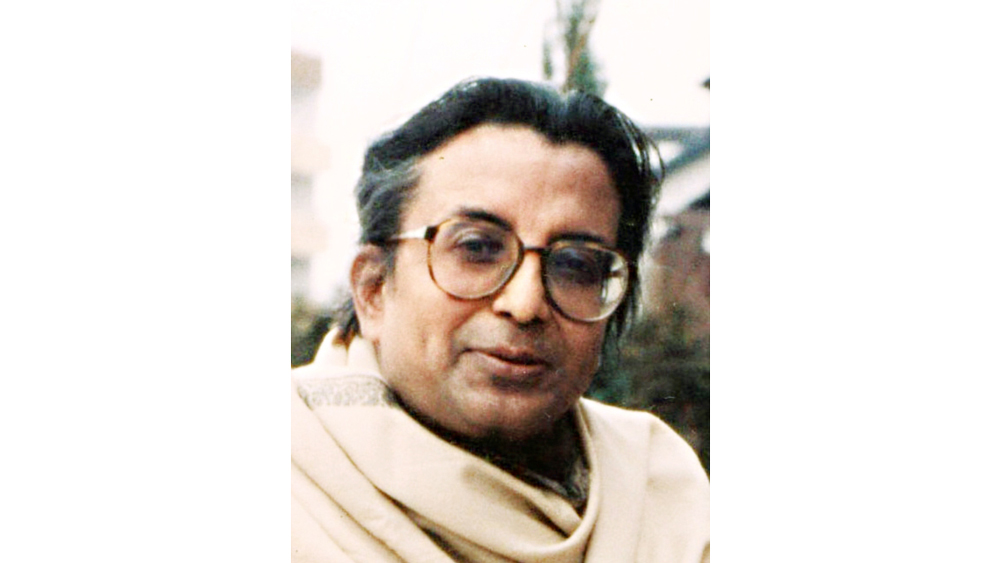

যখন দেশে থাকতেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০) (ছবিতে), তাঁর যাদবপুর-সংলগ্ন ডেরায় হানা দিতেন পড়ুয়া-শিক্ষক-লেখক-পাঠক। কথার চকমকিতে মুগ্ধ হতেন তাঁরা। বিশ্বচারী অলোকরঞ্জন কথা ঝলসে ওঠা তরবারি— মেধা, রসিকতায় ভরা বাক্-বিদ্যুৎ মনে করাত সত্যজিতের আগন্তুক ছবির সেই সিদ্ধান্ত: বিদেশে থাকলেই বাংলা ভোলেন না কেউ, না চাইলে। তাঁর চেতনা রঞ্জিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। বুদ্ধদেব বসুর ডাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্র যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যোগ দিলেন। সাহিত্যের নানা ধারায় তাঁর অবগাহন, কবি-অনুবাদক-ভাষাশিল্পীর শিকড় ছিল ‘মাতৃমৃত্তিকার গভীরে’। জার্মানির হাইডেলবার্গ পরবর্তী কর্মক্ষেত্র, শিকড় কিন্তু ছিন্ন হয়নি। তাঁর প্রয়াণ আর এক বিশ্বচারী বাঙালির চলে যাওয়া। হালের কূপবর্তী বাঙালি বরং ভাবুন, কী ভাবে বাঙালি থেকেও বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে পড়া যায়।

সুরের সলিল

‘‘তাঁর গানের এক্সপায়ারি ডেট নেই,’’ মুগ্ধতা কল্যাণ সেন বরাটের। ১৯ নভেম্বর ছিল সলিল চৌধুরীর জন্মদিন, আগের সন্ধ্যায় ‘ছাত্রদল’ সংস্থার উদ্যোগে আন্তর্জালিক অনুষ্ঠান ‘ও আলোর পথযাত্রী’-তে ছিলেন অনেকেই। সঞ্চালক সুগত মারজিৎ মনে করালেন, কী মুনশিয়ানায় দুরূহ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ঝটকা যোগ করতেন সলিল। শিল্পীর গানে সমাজভাবনা ও জীবনজিজ্ঞাসার বিশ্লেষণে ছিলেন প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী, সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্তরা চৌধুরী ও সৈকত মিত্র শোনালেন গান, গল্পও। ও দিকে ইউটিউবে প্রকাশ পেল ‘সলিল চৌধুরী ফাউন্ডেশন অব মিউজ়িক’-এর ‘প্রান্তরের গান আমার’, শিল্পীর পুত্র-কন্যার কথা ও গানের ভিডিয়ো-অর্ঘ্য।

গানের মায়া

দেবব্রত বিশ্বাস বলেছিলেন, “আমি নই, শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে জানে মায়া।” রবীন্দ্রনাথের গানের শিল্পী ও প্রশিক্ষক মায়া সেন (১৯২৮-২০১২) সম্পর্কে এ যে অত্যুক্তি নয়, তার প্রমাণ আছে তাঁর স্বল্প সংখ্যক রেকর্ডে। শিক্ষক মায়া সেনের প্রভাব রয়ে গেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাইরের অগণ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যধন্য মায়া একদা নাড়া বেঁধে ধ্রুপদও শিখেছেন, জানতেন এস্রাজ ও সেতার। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এইচএমভি-র সর্বমান্য ‘ট্রেনার’ ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রেকর্ড করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ঋতু গুহ, অর্ঘ্য সেনের মতো শিল্পীরা। ২০ নভেম্বর তাঁর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল কলকাতার সঙ্গীত সংস্থা ‘মুক্তছন্দ’। ছিলেন স্বপ্না ঘোষাল, সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, গৌতম মিত্র, দেবারতি সোম, বিপ্লব মণ্ডল, সঞ্চালনায় স্বপন সোম।

ক্ষমতার আখ্যান

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের উত্থান নিয়ে ‘পঞ্চম বৈদিক’ নাট্যদলের নতুন নাটক ভিট্টন। নিজেদের স্বার্থে দুর্বৃত্ত বা অপরাধীদের ব্যবহার করতে করতে রাজনীতিকরা খেয়াল রাখেন না, কখন তারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে, পৌঁছতে চাইছে শীর্ষে। শেষে রাজনীতিকদেরই পর্যুদস্ত করে তারা ক্ষমতা দখল করে, উপভোগও করে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই কখনও হয়ে ওঠে মন্ত্রী বা রাষ্ট্রনায়কও। এর পিছনে থাকে অর্থ আর পেশির আস্ফালন। এ নতুন কিছু নয়, যেন ঘটমান বর্তমান। “শুধু এ দেশের নয়, সারা বিশ্বের প্রেক্ষিতেই এ নাটক মঞ্চস্থ করা জরুরি মনে হয়েছে আমাদের,” জানালেন নির্দেশক অর্পিতা ঘোষ। ব্রেশট থেকে তাঁরই রূপান্তরিত এ নাটক রবিবার ২৯ নভেম্বর দুপুর ২টো ও বিকেল সাড়ে ৫টায়, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। মুখ্য চরিত্রে অর্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু দত্তরায়, কোরক সামন্ত।

সংবেদী সংলাপ

বিকল্প যৌনতা বিষয়ক ছবি দেখা, দেখানো এবং আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ পরিসর, এই নিয়েই ‘ডায়ালগস— দ্য ক্যালকাটা এলজিবিটিকিউআইএ প্লাস ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিয়ো ফেস্টিভ্যাল’। আয়োজক কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবন গ্যোয়টে ইন্সটিটিউট, সঙ্গে ‘স্যাফো ফর ইকুয়ালিটি’ এবং ‘প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাস্ট’। ২০০৭ সালে শুরু, তেরো বছর অতিক্রান্ত। এখানে দেখানো হয় দেশ-বিদেশের কাহিনিচিত্র, ছোট ছবি, ভিডিয়ো ও তথ্যচিত্র, যার বিষয় বিকল্প যৌনতা, সমকামী-উভকামী-ট্রান্সজেন্ডার মানুষের জীবন ও লড়াই। যৌনতার সামাজিকতা বা রাজনীতি নিয়ে চর্চা এ উৎসবের গভীরতর লক্ষ্য। এ বছর উৎসব ২৬-২৯ নভেম্বর, পুরোটাই আন্তর্জালিক। শুরু ও উদ্বোধনী ছবি ২৬ তারিখ সন্ধে ৬টায়, বিশদ তথ্য ও সূচি শীঘ্র জানা যাবে গ্যোয়টে ইনস্টিটিউট, কলকাতার ওয়েবসাইটে।

ভাবতে শেখায়

অতিমারিজনিত অস্থিরতা ব্যক্তি মানুষ থেকে সমাজ— সব কিছুকেই ভেঙেচুরে নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে। এই ভাবনাসূত্র নিয়েই সংবর্তক পত্রিকার (সম্পা: সৌরভ রঞ্জন ঘোষ) সংখ্যা ‘অতিমারি ও লকডাউনের বি-বর্ণমালা’। ডিজিটাল সংস্করণে প্রকাশিত এ পত্রিকায় আছে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ব্যক্তিগত গদ্যও। ‘অতিমারি লকডাউন ও সাম্প্রতিক সময় প্রসঙ্গে’ বিভাগের প্রবন্ধগুলিতে ভ্যাকসিনের বিজ্ঞানের সঙ্গে বাজারের বিজ্ঞানের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিস্থিতি, সমসময় ও অর্থনীতির পাশাপাশি আমপান নিয়ে অভিজ্ঞতা, ‘লকডাউনের ডায়েরি’ও। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে বাঙালির বস্ত্র-সংস্কৃতি’, অক্ষয়কুমার দত্তের রাষ্ট্রচিন্তা থেকে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের সৃষ্টিকে বোঝার প্রয়াস, আব্বাস কিয়ারোস্তামির সিনেমার নির্মাণ ভাবনার রসদ জোগাবে।

ভাস্কর্যের নানা

মানুষ ও পশুপাখির ভাস্কর্যের অনুমোদন তাঁদের ধর্মে না থাকলেও মুঘল শাসকরা তা পুরোপুরি মানেননি, তার প্রমাণ সে আমলের নানা ভাস্কর্য। যেমন, দুই রাজপুত বীর জয়মল এবং পাত্তার ত্রিমাত্রিক মূর্তি দু’টি। ১৫৬৮ সালে আকবরের চিতোর দখলের সময় এঁদের বীরত্বে মুগ্ধ সম্রাট আগরা দুর্গের হাথিয়াপুর দরজায় তাঁদের মূর্তি বসানোর নির্দেশ দেন। মেবার মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর রানা অমর সিংহ ও তাঁর পুত্র করণ সিংহের শ্বেতপাথরের মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন জাহাঙ্গির। পশুপাখি প্রিয় ছিল মুঘল সম্রাটদের, হাতি-ঘোড়ার ভাস্কর্যগুলি সেই ভালবাসার চিহ্নই বহন করে। মুঘল রাজদরবারের অল্প-চেনা ভাস্কর্য নিয়ে গত ৮ নভেম্বর এক আন্তর্জালিক আলোচনায় বললেন শিল্প-ইতিহাসবিদ অশোককুমার দাস। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাস্তু সংগ্রহালয় (সিএসএমভিএস) আয়োজিত বক্তৃতাটি শোনা যাবে সিএসএমভিএস ইউটিউব চ্যানেলে।

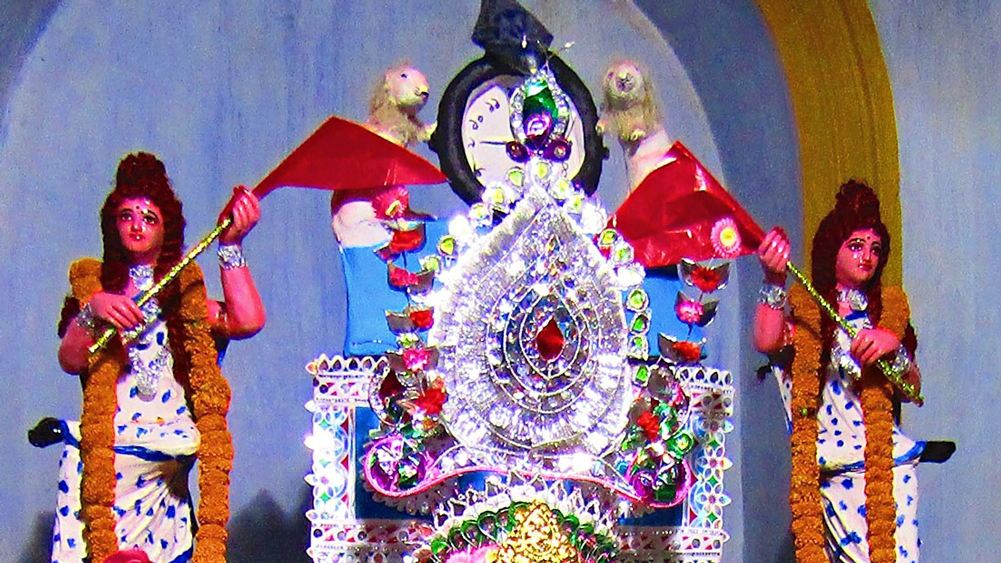

ব্যতিক্রমী সাজ

দুই পাশে পতাকা হাতে দু’টি নারীমূর্তি, পরিবারে যাদের পরিচিতি ‘পরি’। তার উপরে একটি ঘড়ি, যা ধরে রেখেছে দু’টি সিংহ— যেমন দেখা যায় অনেক ঔপনিবেশিক স্থাপত্যে। ঘড়িতে সময় ন’টা। ঘড়ির উপরে একটু ঝুঁকে বসে আছে একটি কাক! উনিশ শতকের বিশিষ্ট আইনজীবী, বিদ্যাসাগর-সুহৃদ বাবু শ্রীনাথ দাসের বৌবাজারের বাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমার চালি ঔপনিবেশিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির মিশেলে অভিনব ও ব্যতিক্রমী। লোকবিশ্বাস, দিনের প্রথম প্রহরে, বাড়িতে অগ্নিকোণের দিকে মুখ করে কাক ডাকলে সে বাড়িতে সন্তান জন্মায়। দাস বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর এ বছর ১৮৯তম বর্ষ। যাবতীয় কোভিড-বিধি মেনেই পুজো আজ। প্রতিমা বিসর্জনের সময় চালার দু’টি পরি খুলে নেওয়া হয়।

অভিনব বই

দেবাশীষ দেব মানেই দুর্দান্ত সব ছবি। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। বেড়াতে বা ট্রেকিংয়ে গিয়ে ছবি আঁকেন তিনি, লিখে রাখেন বেড়ানোর অভিজ্ঞতাও। এ চলছে বছর কুড়ি ধরে। এই নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে ওঁর ভ্রমণ সিরিজ়ের দ্বিতীয় বই বেড়ানোর ডাইরি (সুইফট বুকস), ডিজিটাল বই বা ই-বুক অবতারে। স্বাদু গদ্যে ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা, রঙে-রেখায় চেনা জায়গার অচেনা ছবির পাশাপাশি আছে নানান ভিডিয়ো ক্লিপস— সবই লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। বাংলায় ভ্রমণের উপর লেখা-ছবি-ভিডিয়ো নিয়ে ই-বুক ফরম্যাটে এমন ‘মাল্টিমিডিয়া বই’ সত্যিই অভিনব। পড়া যাবে ‘সুইফট বুকস’ অ্যাপে।

দেখতে দেখতে

একই আবাসনে থাকেন দু’জন। চলাফেরার পথে মাঝেমধ্যেই মুখোমুখি। কথা বলতে, ‘ভাল তো?’ কিংবা ‘কেমন আছেন?’ গোছের, ব্যস। এখনও সেই ট্র্যাডিশনই চলছে, শুধু মুখোশের আড়াল থেকে। হাসিটুকু ঠোঁটে থাকে, চোখে তার ছায়া পড়ে। সে দিন এক কাণ্ড। দুই প্রতিবেশীই মাস্ক নামিয়ে হাঁটছিলেন। মুখোমুখি হতে প্রথমটায় দু’জনেই বিভ্রান্ত। চেনা-চেনা, কিন্তু ঠিক যেন... চকিতে দু’জনই মুখচ্ছদ যথাস্থানে টেনে নিলেন। এখন আর চিনতে কোনও অসুবিধে হল না। চোখে চোখে হাসি বিনিময় হল ঠিকঠাক। দু’জনেই নিশ্চিন্ত।