১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে প্রকাশকের সঙ্গে কথা হয়েছিল ক্রিস্তাফ জাফরেলোর, জরুরি অবস্থা নিয়ে একটা বই লেখার। শেষ পর্যন্ত সেই বই প্রকাশ পেল ২০২১ সালে। কাজ আটকে গিয়েছিল নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে, জানিয়েছেন জাফরেলো। বইয়ের জন্য যে সাক্ষাৎকারগুলি প্রয়োজন ছিল, সেগুলি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছিল না। জরুরি অবস্থার সময় যাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই তখনকার কথা ‘ঠিকমতো মনে পড়ছিল না’, অনেকের সন্ধানই পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত তথ্যের সমস্যা দূর হল আমেরিকার জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির কল্যাণে— শাহ কমিশনের সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাওয়া গেল তার আর্কাইভস-এ।

ক্রিস্তাফ জাফরেলো এবং প্রতিনব অনিল তাঁদের বই শুরু করেছেন এই গল্প দিয়ে। গল্পটা থেকে অনুমান করা যায়, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাজনীতির এমন একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ সময়পর্ব নিয়ে তথ্যনির্ভর নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার সংখ্যা সাড়ে চার দশকের দূরত্ব অতিক্রম করেও এত কম কেন। জরুরি অবস্থা নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা নেহাত কম নয়— কিন্তু, তার বেশির ভাগই স্মৃতিচারণ, তাতে ব্যক্তি যতখানি, দেশ বা তার রাজনীতি ততখানি নয়। আলোচ্য বইটি সেই অভাব বহুলাংশে পূরণ করেছে। কিন্তু, সেখানেই বইটির একমাত্র গুরুত্ব নয়। ২০১৪ সাল থেকেই ভারতে উচ্চারিত হয়েছে ‘অঘোষিত জরুরি অবস্থা’-র কথা। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭-এর ঘটনাক্রমের বিশ্লেষণ আসলে বর্তমানের সঙ্গে সেই অতীতের তুলনা করতে থাকে। এবং, বর্তমানের শিকড়ের সন্ধান করে অতীতে। বইটির গুরুত্ব শুধু বিস্তারিত ইতিহাসচর্চায় নয়, সেই ইতিহাস কী ভাবে তার সময় থেকেই ভারতের ঘটমান বর্তমানকে প্রভাবিত করে চলেছে, সেই বিশ্লেষণে।

জরুরি অবস্থার উত্তরাধিকার

ইন্ডিয়া’জ় ফার্স্ট ডিক্টেটরশিপ: দি ইমার্জেন্সি, ১৯৭৫-৭৭

ক্রিস্তাফ জাফরেলো ও প্রতিনব অনিল

৮৯৯.০০

হার্পার কলিন্স

জরুরি অবস্থার স্বরূপ কেমন ছিল, পুলিশি অত্যাচার কোন মাত্রায় পৌঁছেছিল, শাহ কমিশনের রিপোর্ট ব্যবহার করে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন লেখকেরা। কিন্তু, গোটা দেশ জুড়েই কি ছবিটা এক রকম ছিল? জাফরেলো-অনিল জানিয়েছেন, যে রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার ছিল না, সেখানে পুলিশ-প্রশাসনের অত্যাচারের মাত্রা অনেক কম ছিল। উত্তর ভারতে জরুরি অবস্থায় যতটা বাড়াবাড়ি হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে হয়নি। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেও উত্তর-দক্ষিণের বিভাজন স্পষ্ট ছিল। পাশাপাশি আরও একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন— ঔপনিবেশিক আমলের জেলে যেমন রাজনৈতিক বন্দিদের মধ্যে ‘বর্ণব্যবস্থা’ ছিল, উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ও সেই অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। এবং, সংবিধান সংশোধন করে তাতে ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করেছিল যে সরকার, তার নজরদারিতেই গুজরাতে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, বছরে পাঁচ হাজার টাকা বা তার বেশি আয়কর দিলেই প্রথম শ্রেণির জেলবন্দি হিসাবে গণ্য করা হত। কিছু কিছু অভ্যাস পাল্টানো কঠিন, রাষ্ট্রের পক্ষেও।

তথ্য অথবা বিস্তারিত বিবরণের চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, এই বইটি তেমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার পরিসরটি খুলে দিয়েছে। জরুরি অবস্থার রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বইটিতে বরাদ্দ হয়েছে একটি গোটা অধ্যায়। জাফরেলো-অনিল দেখিয়েছেন, ইন্দিরার ‘কুড়ি দফা কর্মসূচি’-তে দরিদ্র-বান্ধব নীতির আড়ালে কী ভাবে লুকিয়ে রাখা ছিল মুষ্টিমেয়র স্বার্থ— শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া, উচ্চবিত্তদের কর ছাড় দিয়ে সেই বোঝা চাপিয়ে দেওয়া গরিবের উপর, জমি পুনর্বণ্টনের কথা বলেও শেষ অবধি নামমাত্র করা। শুধুই কি ইতিহাস? ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ বলে দেশের সব সম্পদ হাট করে দেওয়া কতিপয় সাঙাতের কাছে— এই ‘বর্তমান’-এ দাঁড়িয়ে ১৯৭৫-এর অতীতকে ফিরে দেখলে বোঝা যায়, সব কিছু যত পাল্টায়, ততই এক রকম থেকে যায়।

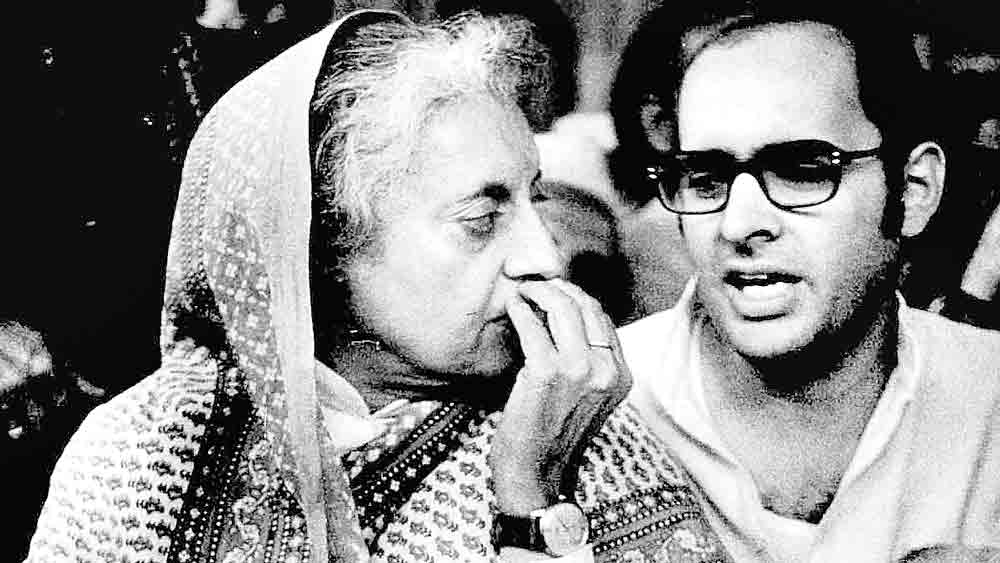

জরুরি অবস্থার যে আখ্যান ভারতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, সেখানে খলনায়িকা ইন্দিরা, এবং নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ। জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই চরিত্র নিয়েই পুনর্মূল্যায়নের অবকাশ এবং প্রয়োজন আছে— অস্বীকার করা যাবে না যে, জাফরেলো-অনিল সেই কাজটি সম্পূর্ণত করে উঠতে পারেননি। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা হঠাৎ করে কেন জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে সাধারণ নির্বাচন ডাকলেন, লেখকেরা সেই প্রশ্ন তুলেছেন— আদালত বা সংবাদমাধ্যম কিছুই যখন ইন্দিরাকে গণতন্ত্রের পথে ফিরতে বাধ্য করার মতো শক্তিশালী ছিল না, বিরোধী রাজনীতিও যখন দৃশ্যত সেই কাজটা করতে পারেনি, তখন জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের প্রয়োজন হল কেন? তার কিছু সম্ভাব্য উত্তরও দিয়েছেন লেখকেরা— ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপ; জরুরি অবস্থার নীতি রূপায়ণে সঞ্জয় গান্ধীর অতিহিংস্রতা সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হওয়া; নির্বাচন হলে তাতে জয়লাভ সম্বন্ধে ইন্দিরার প্রবল আত্মবিশ্বাস। কিন্তু, এই কারণগুলির বাইরেও কি কোনও কারণ ছিল? গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য, নেহরুর উত্তরাধিকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য, মনের গভীরে আত্মধিক্কার? তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ, এবং এলাহাবাদ হাই কোর্টের রায়ে ছ’বছর নির্বাচনে লড়তে না পারার শাস্তি থেকেই সূত্রপাত জরুরি অবস্থার। তাঁর ক্ষমতা ছাড়তে না চাওয়ার নাছোড় জেদ— জাফরেলো-অনিল জানিয়েছেন। কিন্তু সেই ইন্দিরাই কেন ১৯৭৭-এর ভোটের ফল মেনে বিনা প্রশ্নে ক্ষমতা ছাড়লেন, সেই প্রশ্নের আরও গভীরে যাওয়া যেত।

লেখকেরা ১৯৭০-এর দশকের জয়প্রকাশ নারায়ণের রাজনীতির চরিত্রলক্ষণগুলোকে তুলে এনেছেন— ইন্দিরা গান্ধীর উপর তাঁর (এবং মোরারজি দেশাইয়ের) গভীর ব্যক্তিগত রাগ; সামাজিক ও রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা (যেমন, দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া এবং ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার কথা বলেছিলেন নারায়ণ); আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিরাগ; রাজনীতির বয়ানে হিন্দুত্ববাদী প্রতীকের ব্যবহার। তার চেয়েও বেশি, ক্রমশ ‘অ-রাজনীতি’র দিকে এগিয়ে যাওয়া— এক সাক্ষাৎকারে জয়প্রকাশ বলেছিলেন, তিনি সব রাজনৈতিক মতাদর্শকে শেষ করতে চান। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সর্বদলীয় জোট সরকার তৈরির যে খোয়াব তিনি পোষণ করতেন, তার মধ্যেও সেই অ-রাজনীতি স্পষ্ট ছিল। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কথা বলতেন তিনি, যেখানে অনির্বাচিত সংঘর্ষ সমিতির অধিকার থাকবে কোনও বিধায়কের কাজ পছন্দ না হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে বলার। কিন্তু, লেখকেরা যা বলেননি তা হল, জয়প্রকাশ নারায়ণের নৈরাজ্যবাদ গণতন্ত্রের পক্ষে জরুরি অবস্থার চেয়ে খুব কম বিপজ্জনক ছিল না; নেহরু-যুগের গণতন্ত্রের অতি ক্ষীণ পর্দার পিছনে যে বহুমুখী অগণতান্ত্রিক প্রবণতা লুকিয়ে ছিল, জয়প্রকাশ নারায়ণও তার একটি রূপ।

ইন্দিরা-বিরোধী রাজনীতির রাজনৈতিক কল্পনাশক্তির আর এক সীমাবদ্ধতাও জরুরি অবস্থা-উত্তর রাজনীতিকে প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছে— ত্রিশ বছরের ‘অস্পৃশ্যতা’ কাটিয়ে এই সময়ই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করল। লেখকেরা দেখিয়েছেন, কী ভাবে জরুরি অবস্থাকে প্রতিরোধ করার চেয়ে সঙ্ঘের নেতারা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন এই সুযোগটিকে নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কাজে লাগানোয়। এবং, কী ভাবে তার দশ বছরেরও বেশি পরেও বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ থেকে জ্যোতি বসু, কংগ্রেস-বিরোধী শিবিরের তাবড় নেতারা হিন্দুত্ববাদকে তার বিপজ্জনক স্বরূপে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

জরুরি অবস্থার সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার সম্ভবত এই উগ্র হিন্দুত্ববাদই। এবং সেই কারণেই, এই সময়কালটির ইতিহাসকে বর্তমানের আলোয় দেখা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।