ভিন্ন স্বাদের বই বেশি হাতে আসে না, ভিন্ন আঙ্গিকের বই আরও কম। শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্তের জালিয়াঁওয়ালা বাগের জার্নাল পড়ে দুটো প্রত্যাশাই মিটল।

এটা জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের সমসাময়িক জার্নাল নয়, বলা বাহুল্য। শর্মিষ্ঠা এ কালের বাংলার বাসিন্দা। সেই মর্মন্তুদ ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর এবং আজকের যুগের যে বহুবিধ সম্পর্ক, সেগুলিকে তিনি একত্র করে সংহত রূপ দিয়েছেন।

জালিয়ানওয়ালার (পঞ্জাবি উচ্চারণ অনুসারে শর্মিষ্ঠা নামটি লিখেছেন জালিয়াঁওয়ালা) শতবর্ষ উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ইনস্টলেশনের আঙ্গিকে একটা প্রদর্শনী হয়েছিল। তার শিল্পরূপ দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের সঞ্চয়ন ঘোষ, সঙ্গে সহশিল্পী ও কুশলীদের বিরাট বাহিনী। শর্মিষ্ঠা ছিলেন সেই ইনস্টলেশনের মূল পরিকল্পক ও নির্দেশক। দুঃখের বিষয়, সেটির উদ্বোধন হতে না-হতেই এল অতিমারি ও লকডাউন। কলকাতার মানুষ এত বড় আয়োজন উপভোগের সুযোগই পেলেন না।

ইনস্টলেশনের প্রস্তুতি হিসাবে শর্মিষ্ঠা অনেক নথি ঘেঁটেছেন। আরও বড় কথা, পঞ্জাবে গিয়ে সরেজমিনে সব দেখেছেন, সাক্ষাৎ করেছেন পণ্ডিত থেকে সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে, বিশেষ করে হত্যাকাণ্ডের শহিদদের বংশধরদের সঙ্গে। পর্যালোচনা করেছেন একশো বছরে বধ্যভূমির রূপ পরিবর্তন। এই সব অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বইটির বিষয়বস্তুর তাই অনেক ধারা বা সূত্র। এক, মূল ঐতিহাসিক ঘটনা। দুই, শতাব্দী জুড়ে পঞ্জাবের ইতিহাসে তার অনুপ্রবেশ, অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে একীভূত হয়ে। তিন, আজকের পঞ্জাবের, বিশেষত অমৃতসর এবং সেখানকার মহল্লা ও মানুষজনের, প্রাণবন্ত চিত্র। চার, ভিক্টোরিয়ায় ইনস্টলেশন তৈরির কাহিনি। পাঁচ, এই পুরো ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে শর্মিষ্ঠার নিজের ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া। আর একটা উপাদান আছে: স্বাধীন ভারতের যে ঘটনা ও প্রবণতাগুলি আজও ঔপনিবেশিক অত্যাচারের দুর্দিনকে ভুলতে দিচ্ছে না।

এই বিচিত্র সূত্রগুলি শর্মিষ্ঠা বেণিবন্ধনের মতো গেঁথে গিয়েছেন: একটা থেকে একটায় চলে যাচ্ছেন, সেখান থেকে আর একটায়, ফের হয়তো প্রথমটিতে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান কাল পাত্রের এই ভাবে মেলবন্ধন ঘটছে, এক প্রসঙ্গ আর একটাকে সঞ্চারিত করছে; বর্তমানে অতীতের উপস্থিতি ফুটে উঠে ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলছে। এই ‘ইন্টারলেসিং’-এই আঙ্গিকের অভিনবত্ব। নজির অবশ্যই আছে: অমিতাভ ঘোষের ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড-এর কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়তে পারে, যদিও শর্মিষ্ঠার বইয়ে উপাদানসূত্র সংখ্যায় বেশি এবং আরও ছোট-ছোট ভাগে মিলিয়ে মিশিয়ে সাজানো।

রাজারাজড়া যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ ছাপিয়ে ইতিহাসচর্চার যে মানবিক ও সমাজমুখী ধারা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, শর্মিষ্ঠা সেটাই অনুসরণ করেছেন। নিজেকে তিনি অভিহিত করছেন ইতিহাসের গল্পের কুড়ানিয়া হিসাবে: প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসচর্চার বাইরে ফেলে-ছড়ানো উপাদানের সৃষ্টিশীল উঞ্ছবৃত্তিই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর গবেষণা যদিও আঁটসাঁট অনুপুঙ্খ, এ বইয়ের অভীষ্ট পাঠক পণ্ডিত গবেষক নন, সাধারণ মানুষ, যেমন ছিলেন তাঁর ইনস্টলেশনের অভীষ্ট দর্শক। কাহিনির পাত্রপাত্রীরাও প্রায় সকলেই সাধারণ মানুষ, অনেকে জালিয়ানওয়ালার শহিদদের উত্তরসূরি। শর্মিষ্ঠা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন একমাত্র তাঁরাই শহিদ নন। যাঁরা বেঁচে থেকে বিধ্বস্ত জীবন উদ্ধারের সংগ্রামে নামেন, শহিদের সম্মান তাঁদেরও প্রাপ্য।

বইটির প্রতিপাদ্য সেই বেঁচে থাকার কাহিনি, হত্যা-মৃত্যুর বিবরণ নয়। যে নারীগোষ্ঠীর উপর এই গুরু দায়িত্ব মূলত বর্তেছিল, তাঁদের কথা বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে, তাঁদের চোখ দিয়েই ঘটনাবলি দেখা হয়েছে বহুলাংশে। এক দিকে তা নারীবাদ ও নারীজীবন চর্চার মূল্যবান দলিল, আর এক দিকে মৌখিক সাক্ষ্যলব্ধ ইতিহাসের (ওরাল হিস্ট্রি) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরও দু’টি বিষয় বিস্তারে আলোচিত হয়েছে। একটি হল নাইটহুড ফিরিয়ে দেওয়ার আগে-পরে পঞ্জাবের পরিস্থিতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ও উদ্যোগ। পরবর্তী কালে স্মারকসৌধ নির্মাণে কেন তিনি সায় দেননি, এই বিবরণ থেকে তা স্পষ্ট হয়। অন্য বিষয়টি পরিতাপের: জালিয়ানওয়ালার ঘটনার পর পঞ্জাবের উচ্চবর্গের একাংশের কেবল ঔদাসীন্য নয়, রীতিমতো ইংরেজ-স্তুতি।

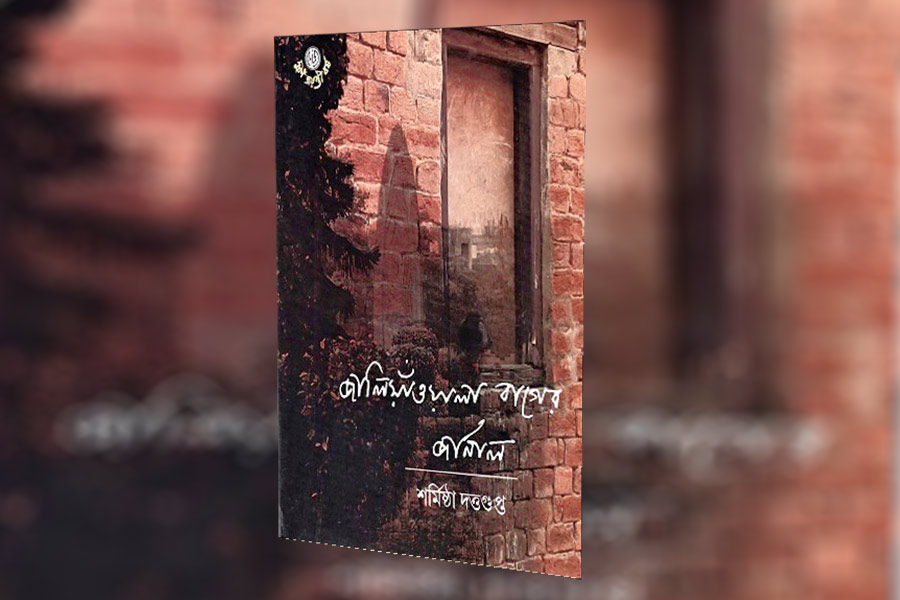

জালিয়াঁওয়ালা বাগের জার্নাল

শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত

৩৯৯.০০

দে’জ় পাবলিশিং

বইয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে হৃদয়গ্রাহী। এর কাহিনি অবশ্যই পঞ্জাবের, কিন্তু তা একই সঙ্গে বাংলারও: কেবল লেখক বাঙালি বলে নন, ইনস্টলেশন তথা বইটি বাংলার এত বিভিন্ন মানুষজনের অবদানে সমৃদ্ধ বলে। তাঁদের অংশগ্রহণের কথাশর্মিষ্ঠা খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন। আজকের দিনে বীরভূমের মেয়েরা পঞ্জাবি ফুলকারির ঢঙে অতীতের পঞ্জাবি শহিদদের নাম কাঁথায় সেলাই করছেন, শুনলে মন কাড়ে।

পঞ্জাবি সমাজের আমরা কতটুকু খবর রাখি? আমাদের দুই প্রদেশ সারা ভারতের হয়ে স্বাধীনতার মূল্য চুকিয়েছে সবচেয়ে বেশি মাত্রায়: শুধু দেশভাগের যন্ত্রণা সয়ে নয়, অনেক আগে থেকে। আন্দামানের বন্দি ও শহিদদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম বাঙালির, তার পরেই (প্রচুর ব্যবধানে হলেও) পঞ্জাবিদের। শর্মিষ্ঠা বার বার দেখেছেন, পঞ্জাবের মানুষের কাছে জালিয়ানওয়ালার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে দেশভাগের দুঃস্বপ্ন। আজ প্রথমটি দূরে থাক, দ্বিতীয়টিরও প্রত্যক্ষ সাক্ষী অল্পই বাকি আছেন; ফলে আরও বেশি করে দুটো মিলে গেছে কল্পনার উত্তরাধিকারে।

সবটা কিন্তু কল্পরাজ্যের নয়, সেটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক। কাহিনির বেণিসংহারে একটা প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে আসছে: লেখক যখন জালিয়ানওয়ালার অতীত অনাচার-অত্যাচারের সন্ধান করছেন, স্মৃতি বা সংবাদে উঠে এসেছে একের পর এক সমসাময়িক দৃষ্টান্ত বা তার টাটকা স্মৃতি: ‘কাশ্মীর, ছত্তিশগড়, প্যালেস্তাইন, ইরাক, মণিপুর, ভিয়েতনাম’।

কৃষক আন্দোলনের সময় এক প্রাক্তন বিচারপতি সরকারকে সতর্ক করছেন, আর এক জালিয়ানওয়ালা না সৃষ্টি হয়। লকডাউনের সময় পুলিশের হাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের অপমানে আবার জ্বলে উঠছে জালিয়ানওয়ালার ‘ক্রলিং লেন’-এর বিবর্ণ ছবি। অন্যান্য প্রসঙ্গে উঠে আসছে ফাদার স্ট্যান স্বামীর মৃত্যু, অতিমারির শবের কাতার। সাদৃশ্যগুলো মন থেকে মুছে ফেলা দুষ্কর।

অজস্র দুষ্প্রাপ্য ছবি এই বইয়ের আর এক সম্পদ: নানা পুরনো সংগ্রহ থেকে উদ্ধার করা ফটো ও দলিল, পাশাপাশি আজকের দিনের তুলনীয় দৃশ্য এবং ভিক্টোরিয়ার ইনস্টলেশনের কিছু ঝলক। আরও আছে বহু দুষ্প্রাপ্য নথি থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি, এবং কিছু বিস্মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্য।

খুঁত ধরার মতো সত্যিই তেমন কিছু পাইনি। কিছু নামের লিপ্যন্তর নিয়ে খটকা লাগে, যেমন স্থানবিশেষে আ-কারের ব্যবহারে (হারপ্রীত, মানপ্রীত ইত্যাদি)। আর এত যত্নে প্রস্তুত গ্রন্থেও বহু বাংলা বইয়ের যা মহৎ দোষ: শেষে নির্ঘণ্টের অভাব।

আশা করি বইটি অচিরে দ্বিতীয় সংস্করণে পৌঁছবে, এবং সেখানে এই অভাব পূরণ হবে। আর আশা করি, বইটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বৃহত্তর পাঠকসমাজের হাতে পৌঁছবে।