সাতসকালে মেরিল টুডু ছুটে এসেছেন মহকুমা শাসকের দফতরে। হতদরিদ্র মায়ের অভিযোগ, ছেলে ভাত দেয় না। সরকারি দফতরে মুখের কথায় কাজ হয় না, তাই ছানি-পড়া চোখ খুঁজতে লাগল পেশাদার পত্রলেখককে। দশ টাকার বিনিময়ে মেরিল টুডুর মুখের কথা লেখা হয়ে গেল সাদা কাগজে। দুঃখ উজাড়-করা বাক্যরাশির তলায় পড়ল মেরিলের টিপছাপ। একটু বেলা বাড়লে সাফানগরের সুলেমান এলেন। তাঁর পুকুরপাড়ের পশ্চিমে দেড় শতক জমির আলে ঘর উঠিয়েছে সাদিকুল। আবার একটা অভিযোগপত্র, নীল কালির আঁকাবাঁকা হরফে, সাধু-চলিত মিলেমিশে। বেলা গড়াতে অফিসের পাশ দিয়ে গড়িয়ে-চলা নদীর পার থেকে এলেন সনাতন বাউরি। মেয়ের কিডনি খারাপ। কলকাতায় বদলাতে হবে। পাঁচ বিঘে জমি বেচে ‘বাবা’ ডাক জিইয়ে রাখার একটা শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মহকুমা শাসকের দফতরে এসেছেন ‘বাসিন্দা শংসাপত্র’ নেবেন বলে। সনাতনের অনভ্যস্ত হাতে-লেখা আবেদন পেল দফতর। তিন জনের চিঠিই বাংলায় লেখা।

মেরিল, সুলেমান, সনাতনদের শুনানির দিনক্ষণ জানিয়ে আধিকারিকের স্বাক্ষরিত যে পাল্টা-চিঠি ডাকঘরে পাঠাল মহকুমা শাসকের দফতর, সেই সব চিঠি কিন্তু লেখা হল ইংরেজিতে। অফিসে আসা প্রতিটি মানুষের জমা দেওয়া বাংলা চিঠির জবাবি চিঠি ইংরেজিতে। এটাই নাকি ‘অফিশিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ’। প্রশাসন বলেছে, এর বাইরে কোনও সরকারি কথাই হতে পারে না। তাই এক পাতার ইংরেজি চিঠিগুলো নিমেষে বেরিয়ে এল প্রিন্টারের মুখ থেকে। ইংরেজিতেই খামের ওপর লেখা হল: মেরিল টুডু। প্রশাসনের প্রতি ওই মানুষগুলোর ভয়ের মাত্রা আরও হয়তো বাড়িয়ে দিল। বাংলা চিঠির উত্তর বাংলায় লিখতে পারে না পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন।

শুধু অফিস নয়, আদালতের সর্বত্র এক চিত্র। যে কোনও আদালতে একটি অপরিহার্য নথি হলফনামা, বা অ্যাফিডেভিট। তার বয়ানেও আবশ্যক ইংরেজি। কোনও সরকারি নির্দেশ নেই, কিন্তু এমনই দস্তুর। প্রান্তিক মানুষেরা দিনের পর দিন ইংরেজিতে লেখা হলফনামা না বুঝে সই করেন, অথবা টিপছাপ দেন। কিসে সম্মতি দিচ্ছেন, তা বোঝার ক্ষমতা তাঁদের নেই। কেন তাঁদের নিজস্ব ভাষায় হলফনামা লেখা গেল না? বাংলা ভাষায় অ্যাফিডেভিট টাইপ করা কি এতই কঠিন? এ ভাবেই আইনের জায়গাতে চলছে বেআইনি কারবার। প্রশাসনের হেলদোল নেই।

বিচারকের রায়ে মুক্তি পাওয়া আসামির পরিবারকে রায়ের বক্তব্য বাংলায় বুঝিয়ে দেওয়া হলেও, আজ পর্যন্ত কোনও দিন কোনও রায় বাংলা ভাষায় প্রকাশ পায়নি। বাংলার আদালতে ব্রাত্য রাখা হয়েছে বাংলা ভাষাকে। আন্দোলন হয়েছে, ফল হয়নি। আদালতে ভাষা যাতে প্রতিবন্ধকতা হতে না পারে, তা নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। কাজ কতটা হয়েছে?

অথচ সরকারি দফতরে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরাও ইংরেজিতে লিখতে, কথা বলতে হলে জড়সড় হয়ে পড়েন। এ অফিসেই এক যুগ কাটিয়ে দেওয়া গ্রুপ ডি কর্মী সুনীলদা আজও ছুটির দরখাস্ত বাংলায় লিখতে ইতস্তত করেন। ‘সবিনয় নিবেদন’ লিখতে ভয় করে, তাই সহকর্মীর লিখে দেওয়া (‘ডিয়ার স্যর’) ইংরেজি দরখাস্তেই প্রতি বার ছুটি নেওয়ার আবেদন করেন। ভোটার কার্ড হারিয়ে-ফেলা জনাই কিস্কু তাঁর সামান্য অক্ষরজ্ঞান নিয়ে সুন্দর সাজিয়ে লিখে এনেছিলেন থানার ডায়েরি। প্রশংসা দূর অস্ত্, বড়বাবু অবজ্ঞায় চিঠি ছুড়ে দিয়েছিলেন ভাগচাষির দিকে।

অথচ সদ্য অক্ষরজ্ঞান-হওয়া এক নাগরিক, সরকারের সঙ্গে কী ভাষায় সংলাপে নিরত হচ্ছে, তা বুঝতে জনাইয়ের বাংলা চিঠি আর্কাইভে যাওয়ার কথা ছিল। হয়নি। সাঁওতাল হয়েও বাংলা ভাষায় মনের কথা নিখুঁত ভাবে বলে দেওয়া মেরিলের চিঠিই একটা গবেষণার বিষয় হতে পারত। হল না। এই মুখের সারিরা অফিসের ভিড়ে হারিয়ে যান রোজ। তাঁদের বাংলা ভাষার চিঠির মতো।

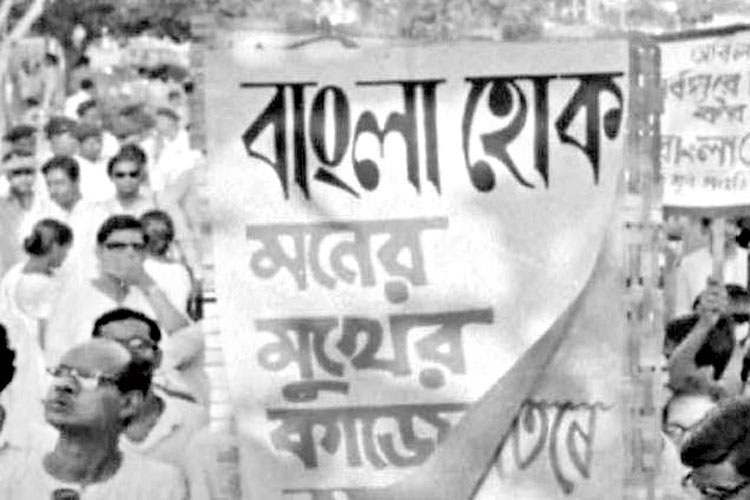

যে দিন সরকারি কাজে বাংলা ফেরানোর দাবি উঠল, সে দিন যে ক’জন বিরোধিতা করেছিলেন, তার মাঝে একটি মুখও মনে করতে পারছি না, যিনি অবাঙালি ছিলেন। অফিসে পাশে-বসা কোনও বিহারি, সাঁওতাল কিংবা অন্য ভাষার মানুষের বিরুদ্ধ-স্বর সত্যিই সে দিন শোনা যায়নি। বরং সর্বস্তরে বাংলা ফেরানোর দাবি উঠলে, সবচেয়ে বেশি আপত্তি এসেছিল বাঙালিদের থেকেই। এটাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ।

শুধু বাংলা বই বিক্রির পরিসংখ্যান ফলাও করে প্রকাশ করলেই বাংলা ভাষা বাঁচবে না। সাড়া-জাগানো বিদেশি নাটক বাংলায় অনূদিত হয়ে অ্যাকাডেমি হাউসফুল হলেই ‘উন্নত মম শির’? ভুল। বরং যে দিন চাকরিতে যোগদানের প্রথম চিঠিটি বাংলায় লিখলেও হাত কেঁপে উঠবে না, বা নিজের প্রয়োজনে জেলা সমাহর্তাকে লেখা খোলা চিঠিটিও বাংলায় লেখার স্পর্ধা দেখাতে পারব, সে দিন বাংলার মানুষ বাঁচবে। আর বাংলা ভাষাও।