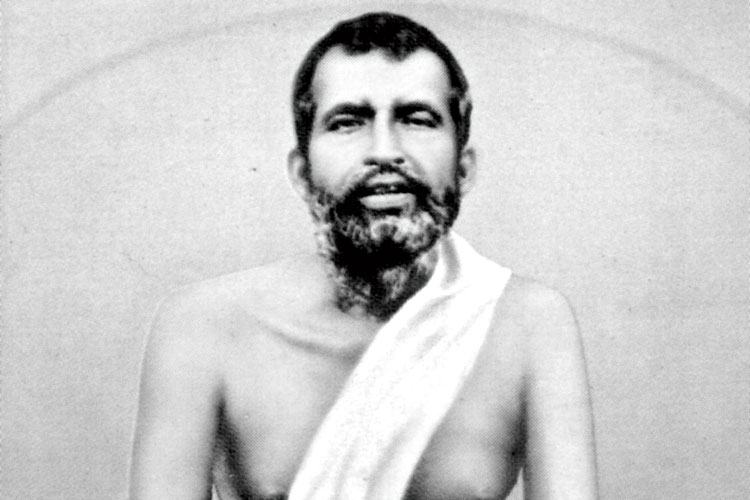

উনিশ শতকে সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নবজাগরণের বার্তা বহন করে নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬)। প্রাক-আধুনিক যুগে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চর্চার ক্ষেত্রে পৌরাণিক ও লৌকিক প্রভাবই প্রাধান্য পেয়েছিল। উনিশ শতকে ধর্মের নামে কুপ্রথা, কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচলন আমরা দেখেছি। কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি অমানবিক-অবিবেকী প্রথা ছিল এর অঙ্গীভূত। হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ডিরোজ়িয়ো, ইয়ং বেঙ্গলকে কেন্দ্র করে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের যে প্রবাহ লক্ষ করা গিয়েছিল, তাও যথাযথ পরিচালিত হয়নি। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বড় মাপের বিদ্বেষ-সংঘাত ছিল পরিচিত ছবি।

রামমোহন ও দ্বারকানাথ, পরে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার প্রমুখ আত্মীয়সভা-তত্ত্ববোধিনী সভা-ব্রাহ্মসভা এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষিত অভিজাতদের সমর্থন নিয়ে পরিস্থিতিকে সামাল দিতে চাইলেও, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন আদায় করা গেল না। বঙ্কিমচন্দ্র-শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখের নব্যহিন্দু আন্দোলনেও ধর্ম-সংস্কৃতি-আধ্যাত্মিকতার পূর্ণায়ত রূপ সমাজজীবনে প্রতিফলিত হল না। তামাম ভারতের সাধারণ মানুষের মানবিক মুখের ছবিও ফুটে উঠল না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব ও অবস্থান এমনই সময়ে। সাধারণ মানুষকে যিনি চৈতন্যলোকের খোঁজ দিয়েছেন। নিজের মুক্তি নয়, জগতের মুক্তি— অন্য সকলের সুখ-সমৃদ্ধি প্রাধান্য পেল তাঁর চিন্তায়। গ্রামীণ ভারতবর্ষ থেকে আগত দেশের রাজধানী কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের শক্তিমন্দিরকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের এবং হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরীণ নানা শাখা-উপশাখায় সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন ধর্মের সারসত্য। ধর্ম যে অন্তরের বিষয় তা তিনি ঘোষণা করলেন। এই অন্তর উপলব্ধির নিরিখে মনোজগতের পরিবর্তনে তিনি গুরুত্ব আরোপ করলেন। বৈদিক ঋষির প্রজ্ঞায় অনুভব করলেন, জীবে-জীবে ব্রহ্মের অবস্থান। তাই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা। আধ্যাত্মিক নবজাগরণের পথিকৃতের ভূমিকায় আমরা পেলাম তাঁকে।

তিনি এই শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ শুধু মেলে ধরেননি; নিজে হাতে সেই কাজ শুরু করেছিলেন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এই জীবসেবার কাজ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আগেই বহরমপুরের কাছে সারগাছির মহুলা গ্রামে মাত্র চার আনা সম্বল করে রামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজি রামকৃষ্ণের স্বপ্নাদেশ পেয়ে শুরু করেছিলেন যে সেবাকাজ তা উত্তরকালে ব্যাপকতর রূপ নিয়েছে।

উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তো বটেই, হিন্দু ধর্মের শাখাগুলির মধ্যে সংঘাত ছিল প্রবল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে অনুশীলন করে দেখিয়েছেন, প্রতিটি ধর্মের উৎস যেখানেই হোক না কেন, তা একটি সত্যেই মিলিত হয়েছে। সেই সত্য উদার এবং মানবিক। যে সেকুলার ধর্মবোধের কথা আজ আমরা বলি, স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যার গুরুত্ব অপরিসীম, তার প্রতিষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণেরই হাতে। আধ্যাত্মিকতা একটি নতুন দিগন্ত স্পর্শ করল।

সঙ্ঘশক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। মহাসমাধির আগে ত্যাগী পার্ষদদের হাতে গৈরিক বসন তুলে দিয়ে বলেছিলেন, মানবকল্যাণব্রতে একসঙ্গে শামিল হতে। সেই সূত্রেই ১৮৮৬-তে রামকৃষ্ণ মঠ এবং ১৮৯৭-এ (১ মে) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। এ ক্ষেত্রে গৃহী পার্ষদদের গুরুত্বও তিনি চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করে দেন।

আধ্যাত্মিকতা মানে শুধু জপ-ধ্যান-তীর্থ পর্যটন নয়। এর মধ্য দিয়ে মানুষ পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা-স্বার্থপরতা-হিংসা-রিরংসা-লোভ-মোহ ইত্যাদি রিপুর প্রলোভনকে জয় করতে পারবে, শান্তি-প্রীতি-মৈত্রী চিদাকাশে আনন্দের উৎসার ঘটাতে পারবে। আমাদের অন্তরে যে ‘বিদ্বেষ বিষ’ তার কারণেই, নিরন্তর যে আনন্দধারা জগতে বহমান, তা অধরাই থেকে যায়। জীবনে আনন্দ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন তিনি। অকৃত্রিম সারল্যে মানুষে-মানুষে, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বৈরিতা ঘুচিয়েছেন। যা বলেছেন, সব তাঁর অনুভূতিজাত। নিজের বিশ্বাস ও জ্ঞানকে জীবনচর্যায় প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন অবলীলায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, নিরাসক্তি আয়ত্ত করার কথা। বলেছেন শরণাগত হতে, আর বলেছেন সত্যকে প্রবল ভাবে আঁকড়ে ধরতে। সত্যের জন্য তিনি ভিতরে বাইরে লড়াই করেছেন। যে সত্যকে আজ আমরা লাঞ্ছিত করছি তাকে তিনি জীবনে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। ‘‘সত্যের জন্য সব কিছু ছাড়া যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্য সত্যকে ছাড়া যায় না।’’— বিবেকানন্দের এই উপলব্ধিও শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্ভূত। এই সত্য হল তাঁর কথায় মন আর মুখকে এক করা। ‘মান’ নিয়ে আমাদের বিশেষ আগ্রহ, তেমন ‘হুঁশ’ও পাশাপাশি অবিচল রাখতে হবে। মানুষের মধ্যেই আছে ‘দেবত্ব’। সেই দেবত্বের খোঁজ যদি পায় মানুষ, তবে সে প্রকৃত অর্থেই ‘অমৃতের সন্তান’ হয়ে উঠবে। এত সহজ করে ধর্মের, আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেননি এর আগে। আধ্যাত্মিক নবজাগরণ তাঁর হাত ধরেই নতুন যুগধর্মের প্রতিবেশ রচনা করেছে, যা আজ দেশদেশান্তরে সমাদৃত।