প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরেই দুনিয়া-কাঁপানো এক অতিমারির খবর অনবদ্য নৈপুণ্যে চেপে গিয়েছিল এক দিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স আর আমেরিকা, অন্য দিকে জার্মানি। কিন্তু ধর্মের কল নড়ে উঠল যুদ্ধ-নিরপেক্ষ স্পেনে। সেন্সর-মুক্ত স্পেনের একটি কাগজ ফাঁস করে দিল অতিমারির গোপন কাহিনি। তাই ওর নামই হয়ে গেল ‘স্প্যানিশ ফ্লু’। এ দেশে নানা নামে তাকে ডাকা হত, যথা ‘যুদ্ধজ্বর’, ‘বম্বে ইনফ্লুয়েঞ্জা’, ‘বম্বে ফ্লু’।

রবীন্দ্রনাথ তখন তার্কিকতা, বিশ্লেষণশীলতা, মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার শিখরে। ১৯১৮ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁর রচনার তালিকা তার সাক্ষীঃ তোতাকাহিনী, কর্তার ভূত, পলাতকা, গুরু (১৯১৮); জাপান যাত্রী (১৯১৯); পয়লা নম্বর, অরূপরতন (১৯২০), ঋণশোধ, নতুন পুতুল, ভুল স্বর্গ, শিক্ষার মিলন, সত্যের আহ্বান, বর্ষামঙ্গল (১৯২১); লিপিকা, শিশু ভোলানাথ, মুক্তধারা (১৯২২); রক্তকরবী (১৯২৪); পূরবী, গৃহপ্রবেশ, শেষ বর্ষণ (১৯২৫)।

কিন্তু আশ্চর্য, এর মধ্যে কোথাও নেই ‘যুদ্ধজ্বর’-এর কোনো বাস্তবানুগ বিবরণ; যদিও মূল জায়গাটা– নির্যাসটা- তিনি ঠিকই ধরেছিলেন: ‘ইংরেজ-ধনী বাংলাদেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার-পাঁচশো টাকা মুনাফা শুষে নিয়েও যে-দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিশের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে; বলে, “এই তো পাকা চালে ভারতশাসন।” (৯ ফেরুয়ারি, ১৯২৫)

সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, স্প্যানিশ ফ্লুতে ভারতে অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ মরেছিল; কারও কারও মতে, সংখ্যাটা আরও বেশি। তখনকার মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ সাফ হয়ে গিয়েছিল সে সংক্রমণে। আজকের ত্রিখণ্ডিত উপমহাদেশে কেবল ভারত-ভূখণ্ডের মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ মানেই সাড়ে ছ কোটি। বাকি অঙ্ক না-করাই ভাল, করলে মাথা ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা।

আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ব্যাধির সঙ্গে লড়াইয়ের মূলমন্ত্র সামাজিক দূরত্ব অতিক্রম করা

তবু এত বড় একটা ঘটনা সম্বন্ধে সে কালের শিক্ষিত ভারতবাসীরা এমন নীরব কেন? ঠিক তার আগেই ঘটে গিয়েছে বিউবনিক প্লেগ মহামারি। তার ওপর মূল্যবৃদ্ধি আর খাদ্যাভাব মিলে ভারত দুর্ভিক্ষের কবলে। যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা (জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মরণীয়) আর আর্থিক বিক্ষোভের সামগ্রিক পটভূমিকায় শিক্ষিত ভারতীয়দের চেতনায় এই অতিমারির স্বতন্ত্র অভিঘাত কি কিছুটা চাপা পড়ে গিয়েছিল?

১৯১৮ সালের জুনে প্রধানত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত সৈন্যরাই জাহাজে করে বয়ে নিয়ে আসেন এই যুদ্ধজ্বরের ভাইরাস। তিনটি বিপুল মারণতরঙ্গে তা ভারতকে গ্রাস করে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মৃত্যু সংখ্যা তুঙ্গে ওঠে ১৯১৮-র সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অক্টোবরের মাঝামাঝি আর কলকাতা প্রেসিডেন্সিতে নভেম্বরের মাঝামাঝি। তরুণরা আর মেয়েরাই এতে মরেছিল বেশি। হিন্দি কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ‘নিরালা’ (১৮৯৬-১৯৬১) তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, গঙ্গা নদী লাশে থিকথিক করছিল। কারণটা অতি সরল: অত মড়া পোড়ানোর কাঠ ছিল না। ১৯১১-১৯২১ পর্বে ভারতের জনসংখ্যা-বৃদ্ধিহার নেমে আসে ১.২ শতাংশে, যা ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ন্যূনতম।

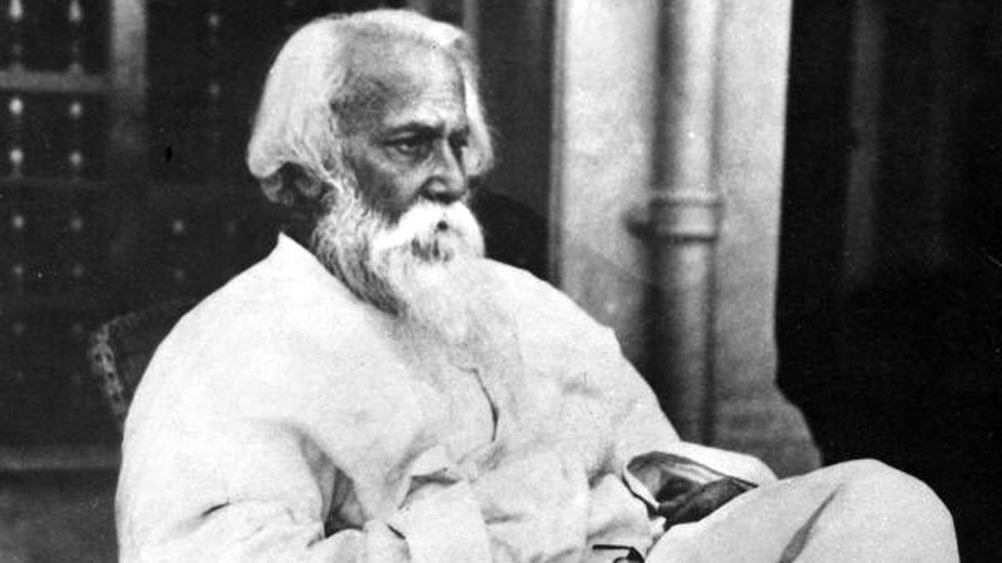

‘যুদ্ধজ্বর’-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরিবারের অনেকে।—ছবি আনন্দবাজার আর্কাইভ থেকে।

সাক্ষাৎ শান্তিনিকেতনে, বড় এবং ছোট অর্থে রবীন্দ্র-পরিবারে, জোর হানা দিয়েছিল যুদ্ধজ্বর। ২ জানুয়ারি ১৯১৯ প্রাণ গিয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুকেশী দেবীর। স্বয়ং প্রতিমা দেবী মরণের মুখ থেকে ফিরে আসেন। সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন হেমলতা দেবীও, তিনিও কোনও মতে সেরে ওঠেন। ‘ক্যাশবহি’তে ‘‘অকসিজেন গ্যাসের জন্য’’ খরচের সাক্ষ্যর উল্লেখ করেছেন রবিজীবনীকার।

শুধু শান্তিনিকেতন নয়, ‘মীরা দেবী পুত্র নীতীন্দ্রকে নিয়ে হায়দ্রাবাদে ছিলেন। সেখানে তাঁর কনিষ্ঠ দেবর শান্তির ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃত্যু হয়। এর পরে মীরা দেবী ও নীতুও এই রোগে আক্রান্ত হন।’

রক্তের সম্পর্কে অনাত্মীয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্মার আত্মীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীরও মৃত্যু হয়েছিল এই রোগেই, ছত্রিশ বছর বয়সে। তিনি অবশ্য তখন শান্তিনিকেতন-ছাড়া। ২৯ ডিসেম্বর ১৯১৮ রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ‘অজিতের অবস্থার কথা শুনে মন বড় উদ্বিগ্ন হল। বুঝতে পারচি কোনও আশা নেই এবং এতক্ষণে হয়ত জীবনাবসান হয়ে গেছে। অল্প বয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল – ও যদি চলে যায় ত একটা ফাঁক রেখে যাবে।’

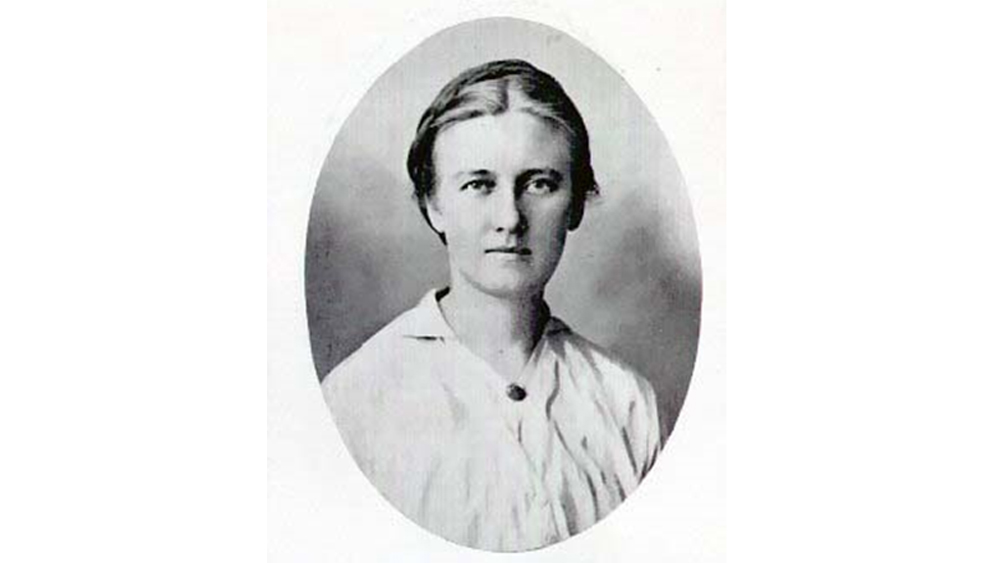

এসথার ফেরিং (Esther Faering, ১৮৮৯-১৯৬২)

প্রশ্ন হচ্ছে: কল্প-নিরাপত্তার ঘেরাটোপে-মোড়া (রথী ঠাকুর তাই বলেছেন) শান্তিনিকেতন সংসারে কোথা দিয়ে ঢুকল এই মারণ বীজ? ঢুকল ওই বিশ্বকে একনীড়ে আনবার পথ ধরেই। মাদ্রাজ থেকে গাঁধীর ‘কন্যাসম’ এসথার ফেরিং (Esther Faering, ১৮৮৯-১৯৬২) নাম্নী এক ডেনিশ মহিলাকে ইংরেজির শিক্ষিকা হিসেবে আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন অ্যান্ড্রুজ (যদিও এসথার খুব ভাল ইংরেজি জানতেন না)। ১৯১৮-র বড়দিনে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের জন্য/দ্বারা আয়োজিত ‘আনন্দবাজার’ অনুষ্ঠানে যোগ দেন এসথার, যে-অনুষ্ঠানে সুকেশী দেবীর ছিল অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা। ঠিক তার পরেই এসথার যুদ্ধজ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁর সেবায় নিয়োজিত শান্তিনিকেতন-বাসিনীরাও রেহাই পেলেন না। একে একে সুকেশী দেবী, হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী সবাইকেই ছোবল মারল ওই ভাইরাস। রথী ঠাকুর লিখেছিলেন, ‘আমার এক কাজিন সে-রোগ থেকে আর মুক্তি পায়নি।’ এই ‘কাজিন’ সুকেশী দেবী। রথীবাবুর মতে, ‘কলকাতা থেকে আগত এক অতিথি ওই সংক্রমণের আমদানি করেছিলেন।’ ইঙ্গিতটা স্পষ্টত ফেরিং-এর দিকেই। ফেরিং নিজে অবশ্য সেরে ওঠেন। কিছু দিন পরেই শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান সবরমতী। তার পর ফিরে যান স্বদেশ ডেনমার্কে। অনেক পরে আবার ফিরে আসেন ভারতে। তখন তিনি মিসেস এসথার ফেরিং-মেনন, কেরলের ডাক্তার ই কুনি মেনন-এর স্ত্রী। তিনি কি জানতে পেরেছিলেন, কী মারণ-বীজ তিনি পুঁতে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে?

প্রশ্ন: একদা ওলাওঠা সম্বন্ধে যিনি লিখেছিলেন, ‘১৮১৭ খৃস্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্গা, অবশেষে আমেরিকার সেন্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল’; ‘পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে’ ১৮৮৭ সালে যিনি লিখেছিলেন নাস্তিকতার কাছ-ঘেঁষা ‘সিন্ধুতরঙ্গ’ কবিতা; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতে যিনি লিখেছিলেন, ‘দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,/ওরে উদাসীন,/ ওই ক্রন্দনের কলরোল,/ লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল;’ যুদ্ধের অবসানে সেই একই কবি দেশের কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুতে এত উদাসীন কেন? মৃত্যুর সে-গর্জন এ বার দূরশ্রুত ছিল না, একেবারে বাড়ির উঠোনেই শোনা যাচ্ছিল ভাইরাসের ভৈরবকল্লোল। সাহিত্য থেকে বীভৎসতাকে নির্বাসন দেওয়াই সুন্দরের পূজারী সাহিত্যিকের কাজ, এ রকম কোনও পলায়নবিলাসী ভাবনা কি কাজ করেছিল এর পিছনে? করোনা অতিমারির মাঝখানে ২০২০ সালের এই বিষণ্ণ পঁচিশে বৈশাখে এ-প্রশ্ন আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না।

তবে যেটা একটুও অবাক করে না, সেটা হল তাঁর ‘পাকা চালে ভারতশাসন’-এর রোগনির্ণয়, যার নমুনা আমরা নিত্যদিন টের পাচ্ছি। তফাৎ একটাই: মাঝখানের একশো বছরে বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে, হয়তো আমাদের চিন্তাচেতনাও। এই পঁচিশে বৈশাখে ভরসা সেটাই।

(কৃতজ্ঞতা: পার্থসারথি রায়)