এসেছে ডিসেম্বর, হিমের পরশ লেগেছে। যেন বুক করে দুরুদুরু... বছর-শেষ, বছর-শুরু... কোন পাতা খসবে কোন পাতা ধরবে কে জানে। এ বছরটা আরও বেশি-বেশি। হবেই তো। ২০২০ তো সাধারণ নয়— নিজেই এক জলজ্যান্ত ইতিহাস। ২০২১ কেমন হবে, ‘সাধারণ’-এ ফেরা, না কি ইতিহাসের সঙ্গে আরও অনেক মোকাবিলা করা— কে জানে।

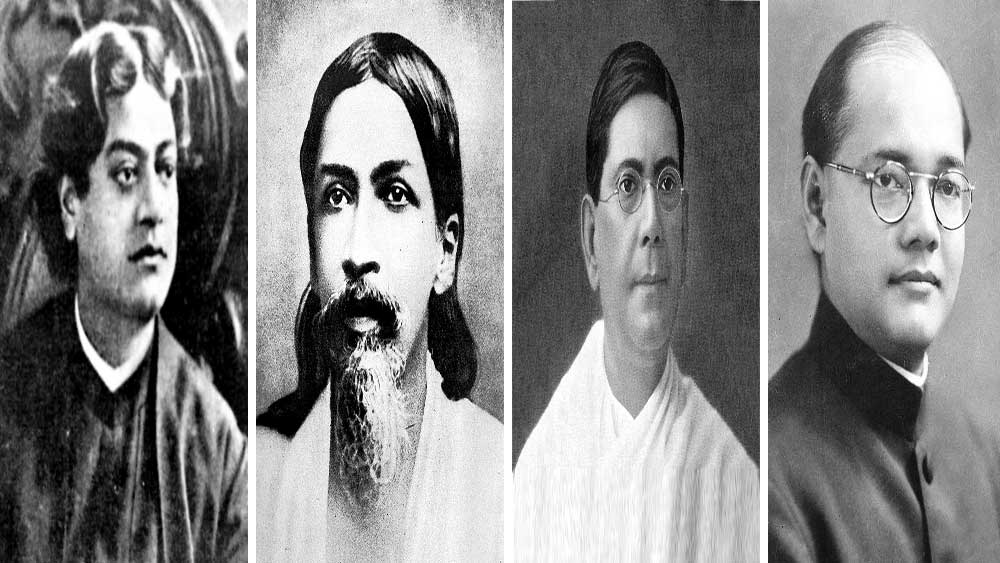

এমনিতেই দেখা যাচ্ছে, ২০২১-এর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ-বিয়োগটা ভারী প্রত্যক্ষ। ভোটের বছর তো কতই আসে-যায়। কিন্তু একুশের ভোটটা আলাদা। এই ভোটে হয়তো বাঙালির এত কালের শিক্ষাদীক্ষার পরীক্ষা হবে। বাঙালির দুই শতাব্দীর মটমটে গৌরব, এত লেখাপড়া ভাবনাচিন্তা গানকবিতা, এ বার বোঝা যাবে সে সব কেবলই বাইরের প্রসাধন, না কি তার ভেতরে কিছু মর্ম আছে! বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের উপর আপাতত দুরমুশ চলছে। এ বার বোঝা যাবে, যে বাঙালি নেতাদের নাম দিয়ে আমরা পথঘাট, পার্ক-উদ্যান, মঞ্চ-ভবন, রাস্তা-সেতু থেকে মেট্রো স্টেশন সবই সাজিয়েছি, তাঁদের আমরা আসলে কতটুকু জানি। এখন রোজ এঁদের ধরে টানাটানি— এর মধ্যে আমাদেরই দেখতে হবে আমরা কাকে কতটা বুঝি। জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, দেশভাগ, এবং সর্বোপরি, ‘ধর্ম’— এ সবের কাটাছেঁড়ার মধ্যে এখন একের পর এক নেতা, নায়ক, চিন্তক, লেখকের নাম উঠে আসবে। নামের সঙ্গে উঠবে এখান-ওখান থেকে উদ্ধৃতি, যে উদ্ধৃতির মধ্যে থাকবে কৌশলী কাটাছেঁড়া, রাজনীতির প্রয়োজন-মাফিক। জানাবোঝার জন্য নয়, ভোট বাগানোর জন্য। তাতে এঁদের ভাবনা বা বক্তব্যের চোদ্দোটা বাজলেই-বা কী। হুতোম প্যাঁচার নকশা-র ভাষা ধার করে বলা যায়, ‘এই অ্যাক নতুন’ ইতিহাস-‘চর্চা’। মনীষীদের নিয়ে আমাদের রাজনীতি আগেও চর্চা করেছে। সেই চর্চা অনেক সময় বেশ উদ্ভ্রান্ত, উৎকট স্তরেও পৌঁছেছে। কিন্তু এ বারের বিজেপি যে ভাবে মনীষী-তালিকায় মন দিয়েছে, তাতে তাঁদের বিকৃত করে নিজেদের লক্ষ্যসাধনের চেষ্টাটা এমন স্পষ্ট ও পুষ্ট যে, বোঝাই যাচ্ছে ঘোর বিপদ সামনে। আজি পরীক্ষা— বাঙালির।

এই যেমন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার প্রয়োজনে টেনেটুনে বার হল ৫ ডিসেম্বর। অরবিন্দের মৃত্যুবার্ষিকী। মোদী বললেন, ‘‘অরবিন্দের লেখা যত বেশি পড়া যাবে, ততই অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে।’’ প্রশ্ন এখন, অরবিন্দের লেখা মানে কি তাঁদের পছন্দমাফিক ছেঁকে-তুলে নেওয়া কয়েকটা লাইন? ‘অরবিন্দের লেখা’র সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় থাকলে কিন্তু মোদীর ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর সঙ্গে অরবিন্দের নাম এক নিশ্বাসে আনা যেত না! অরবিন্দের স্বদেশি কিংবা জাতীয়তাবাদ, ভগবৎ-চিন্তা— এর কিছুই আজকের মোদী-প্রিয় রাজনীতির সঙ্গে মেলে না। মেলানোর চেষ্টা করলে সেটা হয় চরম অন্যায়, চূড়ান্ত ‘অধর্ম’। মনীষীদের প্রতি পাপ।

অরবিন্দের দেশচিন্তার মূলে ছিল ধর্মচিন্তা। আর ধর্মচিন্তার মূলে ছিল উদার মানবকল্যাণের ব্রত। সেটা ‘বেশি করে পড়লে’ মোদী ও মোদী-সমর্থকদেরই একটা নতুন অন্তর্দৃষ্টি জন্মানো সম্ভব। দেশপ্রেম বলতে যিনি আসলে বিশ্বপ্রেম বুঝতেন, ধর্ম বলতে যিনি আসলে সব মানুষকে ভালবাসা বুঝতেন, যিনি তাঁর শেষ গুরুত্বপূর্ণ লেখায় লেখেন ‘‘আওয়ার আইডিয়াল অব পেট্রিয়টিজ়ম প্রোসিডস অন দ্য বেসিস অব লাভ অ্যান্ড ব্রাদারহুড’’, ‘‘অ্যান্ড ইট লুকস বিয়ন্ড দি ইউনিটি অব দ্য নেশন, অ্যান্ড এনভিসেজেস দি আলটিমেট ইউনিটি অব ম্যানকাইন্ড’’, বিজেপি রাজনীতিকরা তাঁর থেকে নতুন কিছু শিখতে পারেন। ‘‘মনুষ্যত্বের সার্বিক ঐক্য’’— এই কথাটা বিশ্বাস করলে কি আর ‘লাভ জেহাদ’ কিংবা ‘ঘর ওয়াপসি’ করা বা করানো যায়?

এক সময় অরবিন্দ ‘আর্য্য’ (১৯১৪-২১) নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটির নাম দেওয়ার পিছনে কিন্তু আর্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ভাবনা ছিল না। বরং ছিল এই বিশ্বাস যে আর্য শব্দের আসল অর্থ— উঠে দাঁড়ানোর সাধনা, উত্তরণের প্রয়াস। ইতিহাসবিদ সুগত বসু তাঁর দি নেশন অ্যাজ় মাদার বইতে অরবিন্দ বিষয়ক আলোচনায় বলেছেন, ‘জেহাদ’ শব্দের মতোই ‘আর্য’ শব্দটিও খুব ভুল ভাবে ব্যবহার করতে ও ব্যাখ্যা করতে আমরা ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। প্রসঙ্গত, বাংলার বিপ্লবী অরবিন্দ যখন পন্ডিচেরির সাধক অরবিন্দ হয়ে গেলেন, তখন ‘ধর্ম মানেই মানবপ্রেম’, এই বিশ্বাস তাঁর আরও পোক্ত হল, তার প্রচার আরও পাকা হল।

বিজেপি নেতারা আর এক জনকে দলে টানার চেষ্টা আগেই করেছেন— বিবেকানন্দ। নিশ্চয়ই আবারও করবেন, ভোটঋতুতে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ এগিয়ে আসছে কিনা! অবশ্য এত কাল ধরে ভোট ছাড়াও ১২ জানুয়ারি বাঙালির কাছে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তার বিশেষ উদ্যাপনও হয়েছে, মোদীরা খেয়াল করেননি। কিন্তু এই বছর জানুয়ারিতে নরেন্দ্র মোদীর মুখে নিশ্চয় আবার আমরা শুনব কতকগুলি এলোমেলো উদ্ধৃতি (‘গুরবোর রবীন্দ্রনাথ’ স্মরণের মতোই)। কিছু বাঙালি নিশ্চয় নিশ্চিত বোধ করবেন, এই প্রথম স্বামীজিকে ‘চিনলেন’ তাঁরা স্বদেশি আর হিন্দুধর্মের আবাহনে। বাকি বাঙালিদের কি তখন এই কথা মনে পড়বে যে, স্বামীজির সঙ্গে কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্বদেশি এবং একুশ শতকের হিন্দুত্ববাদের বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই, থাকা সম্ভব নয়: তিনি ছিলেন এর একান্ত প্রতিবাদী?

বিবেকানন্দ চিরকাল বলেছেন, ‘পর-বশ্যতা’ মোচনের সঙ্গে নিচু জাতি, দরিদ্র মানুষ, সর্ব ধর্মে সর্ব জীবে প্রেম ও প্রীতি: তাঁর ভাবনার একেবারে গোড়ার কথা। জাতির উদ্দেশে তাঁর সুবিখ্যাত ভর্ৎসনার এই অংশটা আমরা ভুলে যাব কি না, আমাদেরই তা ঠিক করতে হবে— ‘‘এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা— এই মাত্র সম্বলে... উচ্চাধিকার লাভ করিবে?’’

আসল কথা, এই মনীষীরা ধর্ম বলতে ভালবাসা বুঝতেন, শান্তি বুঝতেন। দেশ বলতে ঐক্যস্থাপন বুঝতেন। এটা ছিল গোড়ার উপপাদ্য। বাকি সব মত ও পথের কথা তার পর। আমাদের অসামান্য এই সব মনীষীর সেই ‘গোড়ার কথা’য় ফিরতে পারবেন যে নেতা বা নেত্রী, শুধু তাঁদের কাছেই অরবিন্দ-বিবেকানন্দের পাঠ নেওয়া সাজে। আর পাঠ নেওয়ার দরকারই বা কী। বাঙালির সৌভাগ্য, বিবেকানন্দ বা অরবিন্দের লেখাপত্র বাংলাতেই মেলে। রাজনৈতিক বক্তৃতা না শুনে সে সব পড়ে নিলেই হয়!

এ দিকে জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে বিবেকানন্দ-কাঁটা পেরোতে না পেরোতেই এসে যাবে জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একশো পঁচিশ বছরের আরম্ভ। নিশ্চয়ই ক্যালেন্ডার ঘেঁটে উদ্ধৃতি খোঁজা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। কঠিন হচ্ছে কাজটা, সন্দেহ নেই। নেতাজির মতো এমন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাঙালিকে ভোটের আগে হাতছাড়া করা অসম্ভব, এ দিকে হিন্দুধর্ম নিয়ে উচ্ছ্বাস তাঁর মধ্যে খুঁজে বার করাও অতীব কঠিন! বরং এখানে-ওখানে উল্টোটারই ছড়াছড়ি। নেতাজির কাছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কোনও ‘শর্ত’ নয়, কোনও ‘প্রকল্প’ নয়, ওটা একান্ত ভাবে তাঁর ধর্ম-বোধের মধ্যে পড়ে। তিনি স্বাধীনতা, মুক্তি, আত্মত্যাগের সাধনায় দারিদ্র, পরাধীনতা, অনৈক্য, সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, সবের বিরুদ্ধেই একসঙ্গে রুখে দাঁড়ান। ধর্মের কথা তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় অনেক, কিন্তু কোনও ‘ছোট ধর্মবোধ’-এ তাঁকে বাঁধা মুশকিল। এবং এই জায়গাটায় তিনি একান্ত ভাবে কয়েক জনের ভাবনা ও মতামতের উপর নির্ভরশীল— বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সুভাষচন্দ্রের কাছে এঁরাই ধর্মের দিশারি, কর্মের সাধক। সুভাষচন্দ্রের নামে যে কোনও পালন কিংবা উদ্যাপন করতে হলে— প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি নেতার বক্তৃতা নয়— বরং নেতাজি ও এই কয়েক জনের মতামত ঠিক কী ছিল, সেটা ভাল করে জানাটাই দরকার।

প্রসঙ্গত, জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী ক্যালেন্ডারে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টারা নিশ্চয়ই দেখেছিলেন যে, এই সবেমাত্র চলে গেল এক বিরাট বাঙালি দেশনেতার দেড়শোতম জন্মবার্ষিকী। দেশবন্ধু জন্মেছিলেন ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর। দিনটা পেরিয়ে গেল কেমন আনমনেই, ‘মন কি বাত’-এ উল্লেখমাত্র পাওয়া গেল না। কারণটা পরিষ্কার। যাঁকে পরাধীন বাংলার রাজনীতির উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রধানতম বললেও অত্যুক্তি হয় না, সেই দেশবন্ধু কিন্তু সর্বতো ভাবে ‘বাঙালি’ জাতীয়তার প্রবক্তা, এবং নিশ্চিত ভাবে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের একতা ও সমতার প্রচারক। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরকার নেই, এইটুকুই যথেষ্ট যে, বাঙালি মুসলমানরা মনে করে এসেছেন, চিত্তরঞ্জনই তাঁদের সবচেয়ে আস্থাভাজন নেতা। মজা হল, আদ্যন্ত ধার্মিক ও ধর্মাচারী এই নেতার সাহিত্যসাধনা, রাজনীতি-চিন্তা, সমাজবোধ— সবেতেই ধর্মবিশ্বাসের অভ্রান্ত ছাপ। তবু, না, যে হেতু তাঁর ধর্ম ছিল উদার পাখা-মেলা, সকলকে নিয়ে পথ-চলা— তাঁর স্থান হল না বিজেপি নেতাদের বক্তব্যে বা বক্তৃতায়। দেশবন্ধু রচনাসমগ্র থেকে পছন্দসই ‘কোট’ পাওয়া গেল না নিশ্চয়ই।

কে না জানে, ভোটের বালাই মানেই ‘কোট’-এর বালাই! যত এলোমেলো ‘কোট’, তত দাপট!