ক’দিন আগেই ইন্টারনেট-এ গোয়েন্দাগিরির ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। আপাতত পিছু হঠলেও ইচ্ছেটা উবে গেছে, এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। যে খসড়া প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিল সরকার, তাতে বলা হয়েছিল, জি-মেল, ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল সাইট-এ ব্যক্তিগত মেসেজ চালাচালি করার পর নিজের ইচ্ছে মতো কেউ তা মুছে ফেলতে পারবে না। প্রয়োজনে নজরদারি করতে পারবে সরকার।

নিরাপত্তা রক্ষাই নাকি এর কারণ। কার নিরাপত্তা? রাষ্ট্রের। সে জন্য দরকার হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বা সামাজিক পরিসরেও নাক গলাতে হতে পারে। সরকারি হস্তক্ষেপের এমন নমুনা তো প্রায় নিত্যদিনই, গা-সওয়া হয়ে গেছে আমাদের। এ নিয়ে আমরা কতটুকুই বা শোরগোল করি, মেনেই নিয়েছি, চুপ করে থাকাটাই এখন আমাদের অভ্যেস। বোধহয় সে অভ্যেসে ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্যই ব্রাত্য বসু বা কৌশিক সেনের ‘বোমা’ আর ‘আন্তিগোনে’।

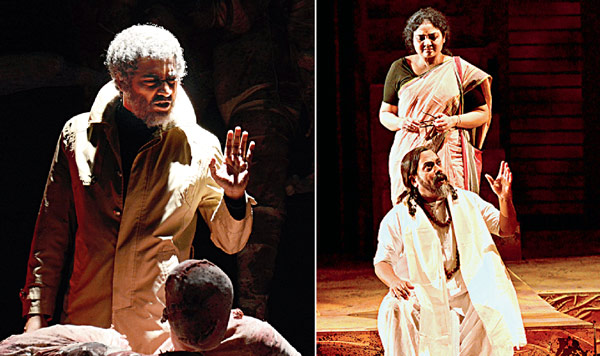

না, কৌশিক কিংবা ব্রাত্য কোথাও এমন কথা ঘোষণা করেননি নাটক দুটি প্রথম মঞ্চস্থ করার সময়। কিন্তু দেখতে গিয়ে মুখ-বুজে-থাকা নাগরিক হিসেবে তেমনটাই মনে হচ্ছিল বার বার। কৌশিকের ‘আন্তিগোনে’তে তো হলে ঢুকে সিটে বসা অবধি নজর রাখে কিছু বন্দুকধারী, রাষ্ট্রীয় উর্দিপরা, তাদের দু-এক জন মাঝে মাঝেই কানের কাছে এসে বলে যায়— আমরা কিন্তু সব লক্ষ রাখছি। তাদের অভিপ্রায় নাটক শুরু হওয়ার একটু পরেই স্পষ্ট করে দেন প্রাচীন গ্রিসের গণরাজ্য থিবেস-এর অধিপতি ক্রেয়ন। রাষ্ট্রের কর্ণধার তিনি, অনুগত নাগরিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি মনে করি, রাষ্ট্র আমাদের যথার্থ আশ্রয়, রাষ্ট্র আমাদের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের কল্যাণ আমাদের কল্যাণ, রাষ্ট্র আমাদের বন্ধু।’

ব্রাত্যর ‘বোমা’য়, গত শতকের গোড়ায় পরাধীন বাঙালির সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনে গোপন আলোচনা, রাষ্ট্ররক্ষকদের তৎপরতা, কলকাতার পুলিশ কমিশনার ফ্রেডারিক হ্যালিডের বাড়িতে। হ্যালিডে বলেন, ‘আমি কলকাতা পুলিশকে ঢেলে সাজাচ্ছি। ইন্ডিয়ান ইঁদুরগুলো এখন স্বাধীনতার গন্ধ পেয়েছে।’ ডেপুটি কমিশনার চার্লস টেগার্ট আরও সতর্ক: ‘গোটা বাংলাদেশ জুড়ে অনেকগুলো সিক্রেট সমিতি তৈরি হয়েছে... ছোট ছোট পকেটে। এরা দরকারে আমাদের মেরে নিজেদের নেটিভল্যান্ডকে স্বাধীন করতে চায়।’

‘আন্তিগোনে’তে ক্রেয়নের একমাত্র লক্ষ্য যেন দেশের কল্যাণ: ‘যোগ্য নাগরিক তাকে বলি, যে যুদ্ধের ঝোড়োদিনে আনুগত্যে অবিচল, বিপদের দিনে সহযোগী।’ ক্রেয়নের কাছে কল্যাণব্রতী গণতন্ত্রের অর্থ— তা কখনও অবাধ্যতা পছন্দ করে না, পছন্দ করে আনুগত্য। তিনি ঘোষণাই করেন: ‘অবাধ্যতা রাষ্ট্রের পতন, অবাধ্যতা সংহতির শত্রু...আনুগত্য রাষ্ট্রের রক্ষক, আনুগত্য সৃষ্টি করে নিয়ম-শৃঙ্খলা।’ কথাগুলো ফেলে দেওয়ার নয়। তিনি যখন যুদ্ধে হত আন্তিগোনের দুই ভাই— দুই রাজপুত্র কতটা স্বার্থান্বেষী, লোভী আর নষ্ট ছিল, তা ব্যাখ্যা করেন, তখন ভ্রম হতে পারে, তিনি দেশের কল্যাণই চাইছেন। কিন্তু আসলে ওই যুক্তিগুলোই শাসকের ঢাল, যার আড়ালে তাঁরা রাষ্ট্রের মানবিকতা লঙ্ঘনের অস্ত্রগুলো ছুড়তে শুরু করেন। যেমন, মৃতদেহকে সম্মান না করা, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করা, একটা মানুষকে যতটা জমি দেওয়া দরকার তাও না দেওয়া, একটা মেয়েকে অবরুদ্ধ করে আস্তে আস্তে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া...‘এ ভাবেই রাষ্ট্র তার ভায়োলেন্স শুরু করে, কল্যাণের আদলে ব্যক্তির চারপাশটা কেটে ছোট ক’রে তাকে আরও একা করে দেয়, তার ব্যক্তিত্বকে গুটিয়ে দেয়।’ মনে করেন কৌশিক।

ব্রাত্য বলেন, ‘শাসকরা সবসময় রাষ্ট্রবিরোধীদের অন্তর্ঘাতটাকে কাজে লাগান, রাষ্ট্রবিরোধী লড়াইকে এ ভাবেই তাঁরা ঘায়েল করেন।’ তাঁর ‘বোমা’য় কলকাতা পুলিশের আই জি স্টিভেনসন ম্যুর স্বাধীনতাকামীদের দমনে পরামর্শ দেন ‘ইন্ডিয়ানদের ইংরেজি শেখাতেই হবে।...এর ফলে ওদের মধ্যে দুটো ক্লাস তৈরি হবে।...যারা ইংরেজি জানবে তারা, যারা জানবে না, তাদের ঘৃণা করতে শিখবে।’ আর একটা ব্যাপারেও বেশ নিশ্চিত ছিলেন ম্যুর, ‘এরা শিক্ষিত হোক বা না-হোক, গ্রুপ এরা করবেই। কিছুতেই নিজের ইগো-র আর স্বার্থের কাঁটাতার এরা ভাঙতে পারবে না।’

রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন তেমন ভাবে দানা বাঁধছে না বলেই শেষ পর্যন্ত তা পরিণতি পাচ্ছে না, এককাট্টা হওয়ার মধ্যেই কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে— এমন একটা অনুভূতিই ক্রমশ অমোঘ হয়ে আসে ‘বোমা’ দেখতে দেখতে। এ বোধহয় শুধু পরাধীন আমলেই নয়, স্বাধীনতার এত বছর পরেও সমান সত্য। নাটকটির উপসংহারে সে কথা বলেনও অরবিন্দ ঘোষ, তখন তিনি পুদুচেির আশ্রমে, ‘স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা নিজেদের কয়েকটা টুকরোয় ভেঙে নেব। কখনও নিজেদের বলব রাজনৈতিক দল, কখনও নিজেদের বলব সম্প্রদায়, কখনও বলব মতাদর্শগত বিরোধ, কখনও বলব জাতপাত। আর এই সব অছিলা অস্ত্র করে নিজেদের মধ্যে মুষলপর্ব চালাব, চালাতেই থাকব।’ এর কারণ, ব্রাত্যর মনে হয়েছে, প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালির নেতৃত্ব। ‘রাষ্ট্রবিরোধিতা তো আদতে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা, সেই প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব নিজেই আর একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। রোম্যান্টিসিজমের সঙ্গে ঈর্ষা দ্বেষ কলহ চালিয়াতি মিথ্যে— প্রায় সব প্রবণতাই যেন একসঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল।’

নাগরিক সমাজের শাসক-বিরোধী আন্দোলনে সঙ্ঘবদ্ধতা খুঁজে পাচ্ছেন না কৌশিক, ‘ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে ক্রমাগতই। এটা তো একটা র্যাডিক্যাল রাজনৈতিক আন্দোলন, এর দর্শনগত ভিতটাই যেন খুঁজে পাচ্ছি না, যে লড়াইয়ে আত্মবিসর্জনের ব্রত নিয়ে মানুষ শামিল হয়।’ আন্তিগোনেকে তাঁর বোন ইসমেনে বলেছিল, ‘রাজা আমাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী... তাঁকে মান্য করাই নিরাপদ।... রাষ্ট্রের বিরোধিতা আমি করব না।’ তাতেও আন্তিগোনে অবিচল: ‘আমার বোকামি নিয়ে, নির্বুদ্ধিতা নিয়ে আমি একা থাকি, একা। যদি মরি, এ মৃত্যু গৌরবের।’ ক্রমশ তার লড়াইটা একার লড়াই হয়ে উঠেছিল, একাকিত্ব নিয়েই সে আত্মাহুতি দেয়, খেয়াল করিয়ে দেন কৌশিক। ‘ক্ষমতার কুৎসিত হুংকার’ টের পান তিনি এর পিছনে। ক্ষমতা এমনই যে তার বাইরে থাকা মানুষ, বিরোধী মানুষকেও দূষিত করে ফেলে। ক্ষমতার দাপটে বা দূষণে ক্ষমতা-বিরোধী লড়াইও সমবেত থেকে এককে অবসিত হয়ে আসে।

তবু জেগে থাকে সেই একক। তার মাথা উঁচু, কাঁধ সোজা, প্রত্যয় দৃঢ়। ‘বোমা’য় হেমচন্দ্র কানুনগোকে দেখলাম— নেতৃত্বের বা ইতিহাসে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় ব্রিটিশ শাসিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আসেননি, বিশ্বাস করতেন ‘কোনও যথার্থ বিপ্লবী কোনওদিন কোনও পুলিশের কাছে জবানবন্দি, এজাহার, মুচলেকা কিচ্ছু দিতে পারে না।’ আন্তিগোনে-র মতোই।

কৌশিক কিংবা ব্রাত্যকে কেন বেছে নিতে হল আন্তিগোনে বা হেমচন্দ্র কানুনগোকে? একুশ শতক বিপ্লবের অসময় বলেই কি? সমকাল এমন শূন্য হয়ে আছে যে ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রিক পুরাণে বা এ দেশের পরাধীনতার ইতিহাসে?

আসলে ব্যক্তিমানুষই তো শিল্পের অন্বিষ্ট, তাই হয়তো হাজার পথ খুঁড়ে পৌঁছতে হয় আন্তিগোনের কাছে, হেমচন্দ্রের কাছে— তাঁদের নিঃসঙ্গ লড়াইয়ের কাছে— যে-লড়াই ভিন্ন অর্থ পেয়ে যায় এ কালের অভিঘাতে। নাটককার বা পরিচালকরা ঠিক সে অর্থটাই সৃষ্টি করতে চান বা না চান।