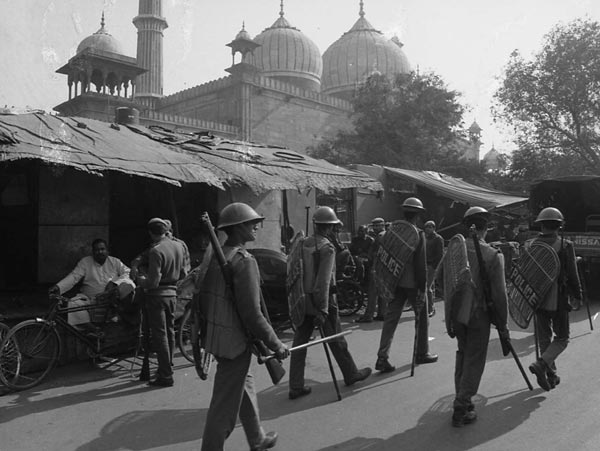

১৯৪৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর। রাতের অন্ধকারে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে একদল মানুষ নিঃশব্দে রামলালার এক মূর্তি সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গনে। তালা ভেঙে তারা ঢোকে। সরযূ নদী থেকে তারা জল নিয়ে এসেছিল। সেই জল দিয়ে মসজিদ প্রাঙ্গনটি ধুয়ে তার উপর স্থাপিত হয় রামলালার মূর্তি। অযোধ্যার হনুমানগড়ি থেকেই ওরা এই এলাকায় প্রবেশ করে।

উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা পুলিশ স্টেশনের অফিসার ইন-চার্জ ছিলেন পণ্ডিত রামদেও দুবে। তিনি এই ঘটনায় একটি এফআইআর জারি করেন অভিরাম দাস, রামসকল দাস, সুদর্শন দাস এবং আরও প্রায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ (দাঙ্গা), ৪৪৮ (অবৈধ প্রবেশ), ২৯৫ (উপাসনা ক্ষেত্রের অসম্মান) ধারায়। এই এফআইআরে রামদেও দুবে লিখেছিলেন, সকাল ৭টায় আমি রামজন্মভূমিতে পৌঁছলে অযোধ্যা থানার কনস্টেবল মাতাপ্রসাদ আমাকে জানান, ৫০ থেকে ৬০ জন লোক তালা ভেঙে সীতা-রামের ছবি ও রামলালার মূর্তি বসায়। এই এফআইআরে বলা হয়, মসজিদে ঢুকতে গিয়ে সংঘর্ষও হয় দু’পক্ষের মধ্যে। আবার ১৯৮১ সালে, তিন দশক পর ৩ ডিসেম্বর খুব ভোরে অভিরাম দাস ও আরও অনেকে মসজিদে ঢুকে পুজোর চেষ্টা করেছিলেন।

প্রশ্ন হল, কে এই অভিরাম দাস? তিনি কোথা থেকে এলেন? সাধুই বা হলেন কী করে? ১৯৪৯ সালের এফআইআরে তাঁর নাম ছিল। কবে তিনি মারা গেলেন? ’৮১ সালের অভিযানেও কি এই অভিরাম দাসই নেতৃত্ব দেন? ১৯০৪ সালে অভিরামের জন্ম হয় বিহারের দারভাঙা জেলার বারহি গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন জয়দেব মিশ্র। গরিব ব্রাহ্মণ পরিবার। গ্রামের বাড়ি বাড়ি পুজো করতেন। বাবা জয়দেবের ছিল চার ছেলে ও এক মেয়ে। অভিরামের প্রকৃত নাম ছিল অভিনন্দন। অভিরামকে বাবা স্কুলে ভর্তি করলেও এক দিনও স্কুলে যাননি তিনি। চাকরিবাকরিও কোনও দিন করেননি। বাবার মতো যজমানি শুরু করেন তিনি।

এর পর কী ভাবে ও কেন অভিরাম অযোধ্যায় চলে আসেন তা স্পষ্ট নয়। নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তিনি অব্রাহ্মণ সূর্য দাসকে নিজের গুরুঠাকুর মানেন। তার পরেই শুরু করে দেন রামলালা প্রতিষ্ঠা ও পুজোর কর্মসূচি। ২০১৭-র ৬ ডিসেম্বরে পৌঁছে অতীতের দিকে তাকালে বোঝা যায়, ১৯৪৯ সালে যে রামলালা স্থাপন হয় আর এই মসজিদকে ঘিরে যে বিতর্ক শুরু হয় আজ সেই বিতর্কের অবসান তো দূরের কথা, আমরা ক্রমশ আরও ভয়াবহ বিভাজনের পথ-নির্দেশিকা অনুসরণ করেই এগোচ্ছি।

আগ্রাসনের ধারাবাহিকতা...

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর লালকৃষ্ণ আডবাণী এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে একটি নিবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা কিন্তু তাঁর রামমন্দির আন্দোলনের কর্মসূচিতে ছিল না। আডবাণী বলেন, ডক্টর কে এম মুন্সীর ঐতিহাসিক উপন্যাস জয় সোমনাথ পড়ে তিনি খুব উদ্বেল হয়ে পড়েন। মূল উপন্যাসটি ছিল গুজরাতি ভাষায়। আডবাণী এই বইটির হিন্দি অনুবাদ করেন। কী ভাবে গজনী এ দেশে এসে সোমনাথ মন্দিরকে ধ্বংস করেন, কী ভাবে এই মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ হয়, এ সব আডবাণী জানার পর তিনি বলেন, ১৯৯০ সালে দল যখন আমাকে সভাপতি হিসেবে জনসমর্থন সংগ্রহে অযোধ্যা আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ দেয়, তখন আমি সেই রথযাত্রা শুরুর জন্য সোমনাথকেই বেছে নিই। তার পরের কাহিনি তো আমাদের সবার জানা। আডবাণীজি বাবরি মসজিদ ভাঙার পর খুশি হননি। তিনি বলেছিলেন, ‘‘এ দিনটা আমার সবচেয়ে দুঃখের দিন। মসজিদ ভাঙার পর অযোধ্যায় অনেকে আডবাণীকে মিষ্টি খাওয়াতে আসেন। কিন্তু তিনি মিষ্টি খেতেও রাজি হননি। কৌশলগত ভাবেও বিজেপি ভেবেছিল, বাবরি মসজিদকে রেখে গণ আন্দোলন গড়ে তুলে দলের সর্বভারতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা। প্রমোদ মহাজন এসে সে দিন আডবাণীকে বলেন, ‘‘চলুন, এখান থেকে এখন লখনউ চলুন। এখানে যত থাকবেন ততই আপনার মন খারাপ হবে।’’ যেমন, পি ভি নরসিংহ রাও ’৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর অযোধ্যা-৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ শীর্ষক একটি বই লেখেন। এই বইতে রাও লিখেছেন, অযোধ্যায় প্রতীকী করসেবার আগেও তিনি বার বার আডবাণীকে অনুরোধ করেন যাতে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সরকার আলোচনায় বসে অযোধ্যার সমাধান সূত্র বার করতে সক্ষম হয়। আডবাণী নাকি রাওকে বার বার বলেন, ধর্মীয় নেতাদের উপর এখন আর আমারও নিয়ন্ত্রণ নেই। রাও নিজে বলেছেন, রাজ্য সরকার (উত্তরপ্রদেশে কল্যাণ সিংহের মুখ্যমন্ত্রিত্বে তৎকালীন সরকার) এবং রাজ্যপালের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তিনি তখন ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করেননি। সাংবিধানিক ব্যবস্থা মেনেছেন। রাও বলেছেন, বাবরি মসজিদ ভাঙার পর কংগ্রেস দলের বহু নেতাকেও দেখেছেন যে তাঁরা এই ঘটনায় কংগ্রেসের উপর কী নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া পড়ে তা জানতেই যেন বেশি উৎসাহী। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা যেন লক্ষ্য নয়।

রাও সাহেব প্রাজ্ঞ মানুষ ছিলেন। এক মোক্ষম প্রশ্ন তোলেন তিনি। ভারতের রাজনীতিতে এই দক্ষিণপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদী লাইনের উত্থানে ’৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর এক মস্ত বড় ভূমিকা নেয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, নেহরু যুগেও সত্যপ্রকাশ মালব্য থেকে শঙ্করদয়াল শর্মা, পটেল-পন্থ, আরও অনেকেই হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদের পথে ছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের জাতীয়তাবাদী ধারার উত্তরাধিকার ছিল তা। নেহরু সম্পর্কে লেখা এক প্রতিবেদনে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, ’৪৭ সালে নেহরু প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথমেই এই দক্ষিণপন্থীদের দল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। দরকার হলে কংগ্রেস ভেঙে গেলে ভেঙে যেত, তবু সমাজতন্ত্রী নেহরুকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে এ ভাবে লড়তে হত না।

ইতিহাসে এটা না করে ওটা, কী করলে ভাল হত, এ আলোচনা আজ অর্থহীন। উল্টে মনে হয়, নেহরু যে এই দক্ষিণপন্থীদেরও দলের মধ্যে রেখে দেন সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁর বহুত্ববাদী গণতন্ত্র। কংগ্রেসের ভাবনার ব্যাসকে সঙ্কুচিত করতে চাননি তিনি। কিন্তু আরএসএস-জনসঙ্ঘ-বিজেপি ধাপে ধাপে ভারতের রাজনীতিতে যে পরিসর বাড়িয়েছে তার একটা কারণ হতে পারে ভারতে বাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কেই মাত্রাতিরিক্ত অনীহা। সেই ‘ব্যাকল্যাশ’ এক ‘কাউন্টার ব্যাকল্যাশ’ হিসেবে বিজেপিকে বাড়িয়েছে, এটা আমার মনে হয়। যেমন, আমেরিকায় অতি বামবাদ ট্রাম্পের অতি উগ্র জাতীয়তাবাদী লাইনের জন্ম দিয়েছে।

বাবরি মসজিদ ভাঙার পর কংগ্রেসের লোকসানের সুযোগ নিল বিজেপি। দুর্ভাগ্য, আডবাণী যেটি মতাদর্শগত ভাবে করতে চেয়েছিলেন, অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদী সেটাই আজ করতে চাইছেন রোবটের মতো রাম-রহিমের যুদ্ধ লাগিয়ে।

হায়, তবে কি এ বার বলতে হবে, বিদায় ভারতবর্ষ!