অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্স অফ ওয়েলস সার্জিক্যাল ব্লকে ভর্তি হয়েছেন নামী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডিপি বসু। কিন্তু কোনও অ্যানাস্থেটিস্ট তাঁকে অজ্ঞান করতে চাইছেন না। কারণ তাঁর সাইনাস অ্যারিদমিদিয়া রয়েছে। সে কালে হার্ট পরীক্ষার আধুনিক কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না। চিকিৎসকের ‘ক্লিনিক্যাল আই’টুকুই ভরসা। কেউ ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। দিশেহারা অবস্থা রোগী আর তাঁর পরিজনদের। ডিপি বসুর বাবাও ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ইউপি বসু। তিনি শেষে শরণাপন্ন হলেন বন্ধুবর চিকিৎসকের, যাঁকে লোকে ‘ধন্বন্তরী’ বলেন।

তিনি এসেই ডিপি বসুকে জিজ্ঞেস করলেন, খেলাধুলো করেন কি না। ফুটবল খেলেন শুনে পরপর আবার কয়েকটি প্রশ্ন। কোন পজ়িশনে খেলেন? ক্লান্ত লাগে? হাফটাইমের পরেও খেলেন?

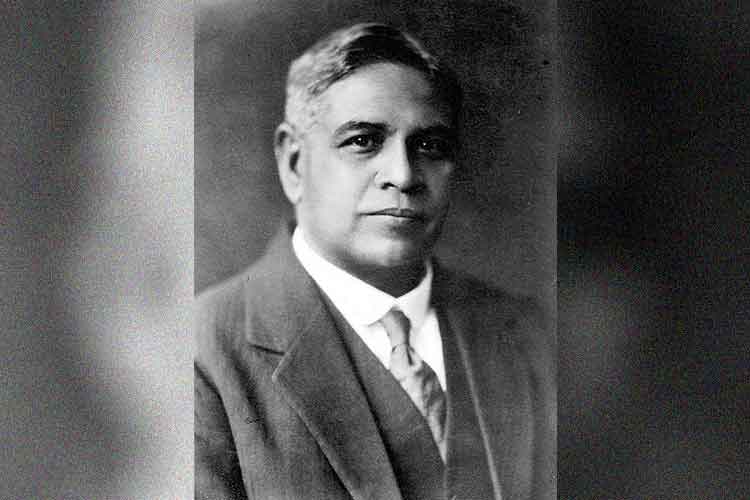

ফরোয়ার্ডে খেলেন, ক্লান্ত হন না এবং হাফটাইমের পরেও খেলেন শুনে, সেই ডাক্তারবাবু নির্দ্বিধায় রায় দিলেন, ‘‘হার্টের অর্গ্যানিক কোনও রোগ নেই। স্বচ্ছন্দে অপারেশন করা যায়।’’ অস্ত্রোপচার সফল হয়। স্মৃতিচারণায় ওই ঘটনার কথা লিখেছিলেন ডিপি বসু। সেই ‘ধন্বন্তরী’ চিকিৎসকটি হলেন স্যর নীলরতন সরকার। যাঁকে বলা হত ‘ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের জাদুকর’।

১৮৯০ সালে নীলরতন যখন এমডি হচ্ছেন, তার আগে মাত্র ছ’জন এমডি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার দে, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগবন্ধু বসু, আরডব্লিউ কার্টার, ভগবৎচন্দ্র রুদ্র এবং রামপ্রসাদ বাগচী। পাশ করার পরে ৬১ নম্বর হ্যারিসন রোডে (এখন মহাত্মা গাঁধী রোড) নিজের বাড়িতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তার পরে আর ফিরে তাকাতে হয়নি নীলরতনকে। পরবর্তী পাঁচ দশক ধরে ভারতবর্ষের চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন উৎকর্ষ এবং খ্যাতির শিখরে। রোগীদের কাছে তিনি ছিলেন জীবন্ত ঈশ্বর। দু’হাতে বিপুল রোজগার করেছেন আবার স্বদেশি শিল্প গড়তে গিয়ে এক সময়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাতে বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে মন্তব্য করেছেন, ‘‘কলকাতায় ২০ টাকায় ভাড়ার ঘর পাওয়া যায়। তাতেই আমার চলে যাবে।’’ কখনও গরিব রোগীকে অর্থাভাবে চিকিৎসায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর দরজা থেকে ফিরতে হয়নি। পথ থেকে তুলে এনে বহু মানুষকে নিজের ৭ নম্বর শর্ট স্ট্রিটের বাড়িতে রেখে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন।

সে যুগে সাহেব ডাক্তারদের প্রবল প্রতাপে দেশীয় চিকিৎসকেরা কুঁকড়ে থাকতেন। দেশীয় চিকিৎসকদের ভিজ়িট ছিল ২ টাকা, ৪ টাকা, ৮ টাকার মধ্যে। অন্য দিকে সাহেব ডাক্তারেরা ১৬ টাকা, ৩২ টাকা, ৬৪ টাকা ভিজ়িট নিতেন। কিন্তু প্রবল স্বদেশি জাত্যাভিমান দাপুটে বাঙালি চিকিৎসকের রক্তে। চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দিলেন তিনিই। দেশীয় চিকিৎসক হয়েও প্রথম ১৬ টাকা ভিজ়িটে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন। ব্রিটিশদের চোখ কপালে উঠল। সেই ভিজ়িট ক্রমে ৬৪ টাকায় পৌঁছেছিল! তাঁকে অনুসরণ করে অন্তরঙ্গ বন্ধু সার্জন সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীও চিকিৎসক বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে ১৬ টাকা ভিজ়িট নিতে শুরু করেন।

মায়ের মৃত্যু, ডাক্তারির রোখ

১৮৬১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের সাল। ২৫ বৈশাখের ঠিক সাড়ে চার মাস পরে জন্ম নীলরতনের। মধুর সমাপতনে পরবর্তীতে দু’জন হবেন পরম বন্ধু।

ডায়মন্ড হারবারের নেত্রা গ্রামে ১৮৬১ সালের ১ অক্টোবর জন্মান নীলরতন। বাবা নন্দলাল সরকার আর মা থাকোমণি দেবী। তখন নীলরতনের বয়স সাত। ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে ভিটেমাটি ধ্বংস হল। পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে নন্দলাল উঠলেন শ্বশুরবাড়ি জয়নগরে। এরও সাত বছর পরে গুরুতর অসুস্থ থাকোমণি দেবী টাকার অভাবে কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। চোখের সামনে মাকে ধুঁকে ধুঁকে মারা যেতে দেখে রোখ চেপে গেল ১৪ বছরের ছেলের। ডাক্তার তাকে হতেই হবে!

১৮৭৬ সালে জয়নগর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় এলেন নন্দলাল সরকার। নীলরতন ভর্তি হলেন শিয়ালদহের ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে (পরবর্তীতে এনআরএস)। বাড়িতে অভাব। সংসার চালাতে শিক্ষকতা শুরু করলেন বড়দা অবিনাশচন্দ্র। আর এক ভাই যোগীন্দ্রনাথ সরকার। পরবর্তী কালে যিনি ‘হাসিখুশি’ লিখেছিলেন। নীলরতনও উপার্জনের জন্য শিক্ষকতা, পরীক্ষার হলে পাহারা, জনগণনার কাজ করেছেন। তার মধ্যেই স্বনামধন্য চিকিৎসক তামিজ খানের প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠলেন। ১৮৮১ সালে এলএমপি পাশ করলেন ভাল ভাবে। কিন্তু মনে অশান্তি। সেই ব্রিটিশ আমলে মেডিক্যাল শিক্ষায় ছিল দ্বৈত ব্যবস্থা। নেটিভ ছাত্রদের জন্য বাংলায় পঠনপাঠন হত। কিন্তু মেডিক্যালের বই সব ইংরেজিতে। তার তর্জমা ঠিকঠাক হত না। অনেক কিছু অজানা, অধরা থাকত। নীলরতনের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি পাশ করা নেটিভ ডাক্তারদের জন্য নির্ধারিত ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের চাকরি। তা করতে অপমানিত বোধ করলেন। পেশা বদলে শ্রীরামপুরের কাছে চাতরা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক হয়ে চলে গেলেন। ক্রমে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে এলএ এবং ১৮৮৫তে বিএ পাশ করেন। গ্রে স্ট্রিটে সরোজিনী নাইডুর বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় স্থাপিত অঘোরনাথ বিদ্যালয়ে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। সেই সময়ে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্তকে। যিনি পরবর্তীতে পরিচিত হবেন ‘বিবেকানন্দ’ নামে।

নাতিনাতনিদের সঙ্গে বাড়ির বাগানে নীলরতন সরকার

শিক্ষকতার জগতে গেলেও নীলরতনের ভাগ্যে ছিল ডাক্তারি। ক্যাম্পবেল স্কুলের তৎকালীন সুপার ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সুপারিশে ১৮৮৫ সালে ভর্তি হয়ে গেলেন বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে (যা এখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ)। তাঁর রেজ়াল্ট এত ভাল ছিল যে, পাঁচ বছরের ডাক্তারি কোর্সে সরাসরি তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হলেন। মর্যাদাপূর্ণ ‘গুড ইভ’ বৃত্তি পেলেন পড়াশোনায় উৎকর্ষের জন্য। ১৮৮৮তে কৃতিত্বের সঙ্গে এমবি পাশ করলেন। মেয়ো হাসপাতালে হাউস সার্জনশিপ করতে করতে এমএ এবং এমডি-র প্রস্তুতি শুরু করলেন। ১৮৮৯ সালে একই সঙ্গে দু’টি পরীক্ষাতেই সসম্মান উত্তীর্ণ হলেন।

সমব্যথী চিকিৎসক

স্বনামধন্য রাশিবিদ তথা বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের আপন মামা নীলরতন। বোন অল্প বয়সে মারা যাওয়ার পরে শিশু প্রশান্তচন্দ্র ও তার ভাইবোনদের নিজের কাছে এনে মানুষ করেন। ১৯৪৩ সালে নীলরতনের মৃত্যুর পরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে স্মরণসভায় স্মৃতিচারণায় প্রশান্তচন্দ্র বলেন, ‘রাজারাজড়ার ঘরেও যেমন, সেই সব নিতান্ত সামান্য লোকের ঘরেও ঠিক তেমন করেই তিনি চিকিৎসা করেছেন। তাঁর কথায়, ব্যবহারে, চেহারায় ছিল অগাধ ভরসা। কী করে রোগীর মন প্রফুল্ল হয়, সে দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। মরণাপন্ন রোগীর পাশে গিয়ে যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁর সেই বরাভয় মূর্তি দেখে সকলের মনে আশার সঞ্চার হত। নীলরতন সরকার আসছেন, আর কোনও ভয় নেই!’

প্রশান্তচন্দ্রই জানিয়েছিলেন, কম বয়সে নীলরতন যখন এক হাসপাতালে কাজ করছেন, তখন গভীর রাতে এক রোগী এলেন। পরীক্ষা করে বুঝলেন, ‘অবস্ট্রাকশন অব দ্য ইন্টারস্টেইনস।’ অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি নেই। কিন্তু অত রাতে সার্জন পাওয়া যাবে না। তিনি মেডিসিনের চিকিৎসক। অস্ত্র চিকিৎসা করতেন না। সে দিন তবু নিজেই অস্ত্রোপচার করে রোগীর প্রাণ বাঁচান। প্রশান্তচন্দ্র বলেন, ‘লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে ভালবাসতেন। সংসারের হাটে ঠেলাঠেলি তিনি করেননি। কখনও তাঁকে পরনিন্দা, পরচর্চা করতে শুনিনি। তাঁর সামনে কেউ তাঁর সহকর্মী বা অন্য কারও নিন্দা করলে বিরক্ত হতেন, থামিয়ে দিতেন।’’

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যখন মেডিক্যাল কলেজ থেকে মেডিসিনের পরীক্ষা দেন, তখন নীলরতন ছিলেন তাঁর পরীক্ষক। আজীবন তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় ছিল। নীলরতনকে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন বিধানচন্দ্র। স্মৃতিচারণায় জানিয়েছিলেন, নীলরতন রোগী দেখার সময়ে তিনি বেশ ক’বার উপস্থিত ছিলেন। রোগীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ধীর-স্থির ও বিনয়ী ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিরক্ত না হয়ে রোগীর বিস্তারিত ইতিহাস নেওয়া ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁকে পরীক্ষা করা তাঁর কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।

নেত্রা গ্রামে চিকিৎসকের বাড়ি

নিজের ৭ নম্বর শর্ট স্ট্রিটের বাড়িতে নীলরতন একটা ছোট্ট ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি করেছিলেন। জুনিয়র ডাক্তারদের সেখানে কাজ করার পরামর্শ দিতেন। অনেক কষ্টে বহু দামি যন্ত্রপাতি কিনেছিলেন। দেশি-বিদেশি মেডিক্যাল জার্নাল রাখতেন, যাতে ছাত্ররা পড়তে পারে। ‘ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ’ যন্ত্র ভারতে প্রথম তিনিই ওই বাড়িতে বসিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। নবজাতক-মৃত্যু কমাতে তিনিই প্রথম ‘দাই’দের প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগী হন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তাঁকে দিয়েছিল ‘ডক্টরেট অব সিভিল ল’ ডিগ্রি, আর এডিনবরা ইউনিভার্সিটি থেকে পেয়েছিলেন ‘ডক্টরেট অব লেজিসলেটিভ ল’ ডিগ্রি। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের থেকে ‘স্যর’ উপাধি (নাইটহুড) পান।

ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক তথা ‘প্রবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। নীলরতন তাঁর মেয়ে অরুন্ধতীর সঙ্গে রামানন্দের ছেলে কেদারনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন। রামানন্দের মেয়ে সীতা দেবীর স্মৃতিচারণের ছত্রে ছত্রে রয়েছে অসামান্য চিকিৎসক এবং অসাধারণ মানবিক এক ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আর মুগ্ধতা—‘১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন বরাবরের মতো কলকাতায় চলে এলাম আমরা, তখনই তাঁকে ভালো করে চিনলাম। তিনি চিকিৎসা করলে অসুখ না সেরেই পারে না, এই ছিল আমাদের বাল্যকালের বিশ্বাস।’ কৈশোরে একবার দার্জিলিংয়ে গিয়ে নাছোড় জ্বরে পড়লেন। ডাক্তারবাবু শুধু সাবু আর বার্লি খেতে বলেন। তখন পারিবারিক পরিচিতির সূত্রে তাঁকে দেখতে এসেছেন নীলরতনের বড় বৌদি। তিনিই ডেকে আনলেন দেওরকে। রোগিণীর ভালমন্দ খাবারের আবদার শুনে সেই চিকিৎসক সকলকে অবাক করে নিজেই কাঁচা-মিঠে আম পাঠিয়ে দিলেন! সীতা লিখেছেন, ‘মাকে বলে দিলেন খুব বেশি চিনি দিয়ে অম্বল রেঁধে দিতে। আশ্চর্য, এই পথ্য পরিবর্তনে আমার জ্বর ছেড়ে গেল। আর এল না।’ আর একবার রামানন্দের বড় ফোঁড়া হয়েছে। কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন বলে প্রথমে তাঁকে দেখতে আসতে পারেননি নীলরতন। অন্য চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। ওটি-তে যখন রোগীকে অজ্ঞান করার তোড়জোড় চলছে, তখন ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হলেন তিনি। পরীক্ষা করে রামানন্দকে টেবিল থেকে নামাতে বলে পরামর্শ দিলেন, ওষুধে সেরে যাবে। হলও তাই।

স্বদেশি মেডিক্যাল কলেজ ও এক মাসে এক লাখ!

ব্রিটিশ আমলে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে একচ্ছত্র প্রভাব ছিল বিদেশি চিকিৎসকদের। নীলরতন চেয়েছিলেন বাংলার বুকে স্বদেশি মেডিক্যাল কলেজ, যেখানে দেশীয় চিকিৎসকেরা পঠনপাঠনের দায়িত্ব নেবেন। সেই লক্ষ্যেই ১৮৮৭ সালে ১১৭ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে ‘ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল’ তৈরি হয় মূলত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ করের চেষ্টায়। ১৮৯৭তে এই স্কুল উঠে যায় ২৯৮ আপার সার্কুলার রোডে (এখন এপিসি রোড)।

ইতিমধ্যে ১৮৯৫ সালে ১৬৫ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটে ভাড়াবাড়িতে ‘কলেজ অব ফিজ়িশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল’ প্রতিষ্ঠা করেন নীলরতন, সুরেশ সর্বাধিকারী-সহ কয়েক জন। এটিই ছিল ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। কিছু দিনের মধ্যে তার ঠিকানা হল ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডে। ১৯০৪ সালে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ অব ফিজ়িশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল মিলে গেল ও স্থানান্তরিত হল বেলগাছিয়ায়। ১৯১৬র ৫ জুলাই এখানেই তৈরি হল কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। পরবর্তী কালে যা আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ নামে পরিচিত হবে। যদিও কোনও কোনও ইতিহাসবিদের মতে ১৯১৯ সালে এই কলেজের নাম হয়েছিল কারমাইকেল। তার আগে ১৯১৬-১৯ পর্যন্ত এর নাম ছিল বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ।

তার আগে একটা গল্প রয়েছে। তৎকালীন ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করে নীলরতন জানালেন, বাঙালি ছাত্রদের জন্য স্বদেশি মেডিক্যাল কলেজ বানাতে চান। সরকারের অনুমোদন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দরকার। সাহেব ধুরন্ধর। বললেন, ‘‘আপনি চাইলে না বলি কী করে। তবে রাজকোষের অবস্থা ভাল নয়। এক মাসের মধ্যে আপনি এক লাখ টাকা জোগাড় করলে কলেজ হবে। অনুমোদন দেব।’’ তখনকার এক লাখ টাকা আজ প্রায় ১০ কোটি! স্নায়ুযুদ্ধে বাঙালি চিকিৎসক টললেন না। সাহেবের চোখে চোখ রেখে চ্যালেঞ্জ নিলেন। দুরন্ত পসার তাঁর। শহরের তাবড় ধনী তাঁর রোগী। সবাই সাহায্য করলেন। বন্ধু রবীন্দ্রনাথ অভিজাত মহলে নিজের প্রভাব কাজে লাগিয়ে অনেক টাকা তুললেন। নীলরতন বাকিটা ধার করলেন বন্ধুদের থেকে। সময়সীমার শেষ বিকেলে টাকার থলি হাতে বাঙালি ডাক্তারকে ঢুকতে দেখে সাহেব স্তম্ভিত। কোনও মতে নিজেকে সামলে প্রস্তাবিত কলেজের নাম জিজ্ঞেস করলেন। নীলরতন হেসে উত্তর দিলেন, ‘কেন? আপনার নামে! কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ।’ কারণ তিনি জানতেন, স্বদেশি নাম হলে পদে পদে বাধা আসবে। বড়লাটের নামে হলে মুহূর্তে সব অনুমোদন মিলবে। সেটাই হল।

এক মানুষ, অগুনতি কাজ

স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউয়ে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির দাবি উঠল। নীলরতন নিজে সেই আন্দোলনের শরিক। তাঁরই চেষ্টায় তাঁর এক ধনী রোগী তারকনাথ পালিতের সার্কুলার রোডের জমিতে ১৯০৬ সালে জন্ম নিল বেঙ্গল টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট। পরবর্তী কালে এটি যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রূপ নেয়। কলকাতায় যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য ১৯২৩ সালে ক্যালকাটা মেডিক্যাল এইড সোসাইটি তৈরি হয়। তার সভাপতি ছিলেন নীলরতন এবং অবৈতনিক সম্পাদক ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়। তাঁদের আগ্রহে ১৯২৮ সালে গড়ে ওঠে কলকাতার প্রথম যক্ষ্মা হাসপাতাল।

অতিথিবৎসল, ফ্যামিলি ম্যান

১৮৮৪ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৮৮ সালে বিয়ে করেন ব্রাহ্মনেতা গিরীশচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে নির্মলা দেবীকে। ভাগ্নে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের লেখায় পাওয়া যায়, ‘আর্থিক উন্নতির সঙ্গে বনস্পতির ন্যায় তিনি এমন এক বৃহৎ নীড় রচনা করেছিলেন যেখানে নিকট থেকে দূরতম আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধবেরা এসে আশ্রয় লাভ করেছেন।’ ছয় ভাই-বোনের ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি নিয়ে ছিল বিশাল পরিবার। প্রশান্তচন্দ্র মানুষ হয়েছেন মামাবাড়িতেই। তাঁর সময়ে ভাইবোন মিলিয়ে এক বাড়িতে ছিলেন ত্রিশ জন। ‘এঁদের সকলকে তিনি ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর ভালবাসা দিয়ে।’ হ্যারিসন রোডের বাড়ি সব সময়ে অতিথিতে ভরে থাকত। বাড়ির কারও রোগ হলে নিজের হাতে সেবা করতেন। ছোঁয়াচে রোগের রোগীকেও বাড়িতে এনে রাখতে দ্বিধা করেননি। একবার এক বিদেশি ভদ্রলোকের স্ত্রীর টাইফয়েড হল। হ্যারিসন রোডের বাড়িতে রেখে তাঁর চিকিৎসা করলেন। ভদ্রমহিলার মৃত্যু হলে সৎকারের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। সারা দিনের পরিশ্রমের পরে বাড়ি ফিরে আগে নিজের হাতে অসুস্থ স্ত্রীকে খাইয়েছেন, পোষা ময়না পাখিকে খাইয়েছেন, তার পরে নিজে খেয়েছেন। তাঁর মেয়ে নলিনী দেবীর লেখা থেকেও জানা যায়, ভোর তিনটে-চারটের সময়েও দেখতেন, ঘরে আলো জ্বেলে বাবা পড়ছেন। বিছানায় থাকত প্রচুর বই আর দাগ দেওয়ার লাল-নীল পেনসিল। নিজের জন্য খরচ বলতে ছিল বই কেনা। সারা সকাল রোগী দেখে বেলা দুটোর সময়ে ফিরেছেন। খেতেন খুব কম। ১০ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তেন।

ছুটিতে বাইরে গিয়ে চুটিয়ে আনন্দ করতেন। সবচেয়ে বেশি যাওয়া হত দার্জিলিংয়ে। সেখানে শখ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলাম ‘গ্লেন ইডেন’। সেখানে ‘লা খিচুড়ি’ নামে বিশেষ খিচুড়ি রাঁধতেন। রান্না করতে খুব ভালবাসতেন। ভোরে উঠে হাঁটতে বেরোতেন। প্রায়ই দেখা যেত, মিস্ত্রি ডেকে চৌকি তৈরি করছেন, যাতে দার্জিলিংয়ের বাড়িতে আরও বেশি লোক আসতে পারে। এত লোক বাড়িতে নেমন্তন্ন করতেন যে, নিজেকে প্রায়ই ক্যাম্প খাট পেতে বাইরের ঘরে শুতে হত। এক বার জানতে পারলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক কিউলিস সাহেব দার্জিলিং স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, থাকার জায়গা পাননি। তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর বড় ছেলে ছোটবেলায় মারা যান। তার পর থেকে প্রতি বছর মাঘোৎসবে মন্দিরে এসে ছোটদের প্রত্যেককে একটি করে লাল গোলাপ দিতেন আর পেটপুরে খাওয়াতেন। ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনিরা ছিল তাঁর প্রাণ। জোড়াসাঁকোর ‘বিচিত্রা ক্লাব’-এর সাহিত্যসভায় প্রায়ই মেয়েদের নিয়ে যোগ দিতেন। বন্ধু চিকিৎসক বি এল চৌধুরীর মেয়ে লীলামঞ্জরীর বয়স যখন এক, তখন তাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যা ‘প্রবাসী’ পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১৩৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

বন্ধু রবীন্দ্রনাথ

আত্মার আত্মীয়তা ছিল দু’জনের। কবি তাঁকে স্নেহভরে ডাকতেন ‘নীলু’ নামে। তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন ‘সেঁজুতি’ কাব্যগ্রন্থ। নিয়মিত কবিকে পরীক্ষা করা, বিদেশ যাওয়ার আগে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, টাউন হলে কবির বক্তৃতার আগে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে মঞ্চে অপেক্ষা করা— সব দায়িত্বে নীলরতন। তাঁর দার্জিলিংয়ের বাড়িতে যেতেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে কবির লেখাপড়ার ঘর তৈরি করা, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্য বাড়ির বারান্দা কাচ দিয়ে ঢেকে কাঠের কাজের ওয়ার্কশপ, প্রতিমাদেবীর ছবি আঁকার স্টুডিয়ো— সব আয়োজন করেছিলেন নীলরতন।

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রস্টেট গ্রন্থির সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। নীলরতন ও বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে তাঁকে কলকাতায় আনা হল। বিধানচন্দ্র, চিকিৎসক ইন্দুভূষণ বসু, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাতে সায় ছিল না নীলরতনের। বলেছিলেন, ‘‘একটা কথা মনে রেখো, রোগী অন্য কোনও লোক নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।’’ তবু অস্ত্রোপচার হল। শেষ সময়ে নীলরতনকে যখন ডেকে আনা হল, তখন কিছু করার নেই। প্রশান্তচন্দ্রের লেখায় পাওয়া যায়, ‘‘তখন আর সময় নেই। সব্যসাচীর হাত থেকে তখন গাণ্ডীব পড়েছে খসে। দুই চোখ তাঁর জলে ভরে এল।’’

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বদেশি শিল্প

১৯০৫ সালে স্বদেশি আন্দোলনে ঝাঁপিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমৃত্যু বজায় ছিল। স্বদেশি শিল্প বিস্তারের ভাবনায় সাবান তৈরির ব্যবসা, চা ও চামড়ার ব্যবসা খুলেছিলেন। তবে ব্যবসায়ী তিনি কোনও দিনই ছিলেন না। ফলে জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রভূত লোকসান হয়েছিল তাঁর। দেনার দায়ে সাধের বসতবাড়ি বিক্রি করতে হয়। তাতেও আক্ষেপ ছিল না। বলেছিলেন, ‘‘কাজ তো আরম্ভ করা গেল, ফল আজ না হয় কাল পাওয়া যাবে। টাকাকড়ি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন। আসে আর চলে যায়। গেলে কোনও দুঃখ নেই।’’ উত্তরবঙ্গে রাঙামাটি চা বাগান অধিগ্রহণ করেছিলেন। ১৯১০ সাল নাগাদ লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাঙালি লেদার টেকনোলজিস্টের সাহায্যে কলকাতায় ট্যানারি চালু করেন। ১৯৪১ সালে ট্যানারির দায়িত্ব নেন তাঁর এক জামাই সুধীরকুমার সেন। ৯২ আপার সার্কুলার রোডে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে ১৯০৬ সালে সাবান কারখানা চালু হয়েছিল। সেখানে ‘বিজয়া সাবান’ তৈরি হত। ১৯০৬ সালের ২৫ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট মেয়ে মীরা দেবীকে লিখছেন, ‘‘বেলা-র জন্য এক বাক্স বিজয়া সাবান পাঠাচ্ছি। কলকাতায় ডাক্তার নীলরতন সরকার সাবানের কারখানা খুলেছেন। সেই সাবান তৈরি হয়েছে। জগদীশ (বসু) বলেন, এই সাবান খুব ভাল।’

স্ত্রী-বিয়োগ ও বাঘের আঁচড়

১৯৩৯ সালের অগস্টে স্ত্রী নির্মলা দেবীর মৃত্যুর পরে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। পরের বছর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। বিছানায় শুয়ে চিকিৎসকদের নিজের চিকিৎসার পরামর্শ দিতেন! বলতেন, ‘‘বাঘের থাবা এ বার ছুঁয়ে গেল।’’ একটু সুস্থ হলে তাঁর ইচ্ছেতেই বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে সঙ্গে করে পুরী নিয়ে যান। কলকাতার ফিরে কিছু দিন ভাল ছিলেন। ১৯৪২ সালে কলকাতায় জাপানি বোমার আতঙ্কের জন্য তাঁকে গিরিডিতে তাঁর ‘মাজলা কুঠী’ নামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আবার রক্তচাপের সমস্যা বাড়ল। প্রশান্তচন্দ্রের কথায় জানা যায়, মৃত্যুর কিছু দিন আগে তাঁকে বলেছিলেন, ‘‘বড়ো একা লাগে।’’ ১৯৪৩ সালের ১৮ মে শুক্লা চতুর্দশীর দুপুরে অবসান হল তাঁর জীবনের। উশ্রী নদীতীরে বালির উপরে চিতা সাজানো হল। শেষদৃশ্য লেখা হল এক মহাপ্রাণের।

ঋণ—‘স্যর নীলরতন সরকার’, নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা প্রকাশিত; ‘মানুষরতন নীলরতন’, সম্পা: ডা. শ্যামল চক্রবর্তী, ডাক্তার নীলরতন সরকার সার্ধজন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি প্রকাশিত; ডা. শঙ্করকুমার নাথ; ডা. স্বপন জানা