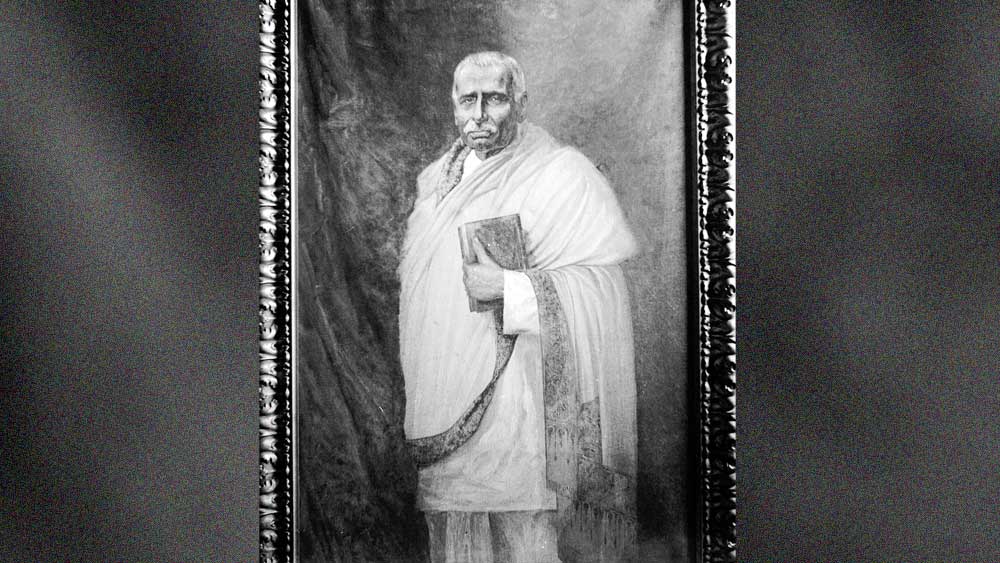

খুব বড় পণ্ডিতও যে অনালোচিত, বিস্মৃত হতে পারেন, তার বড় প্রমাণ— তিনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রয়াণ ১৯৩১ সালে, তার ত্রিশ বছরের মধ্যেই প্রকাশিত লেখালিখিতে এই মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে, তাঁকে নিয়ে বড় একটা কথা বলে না কেউ। এ দুর্ভাগ্য বাঙালির, তবে এটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ‘বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি’, এ কথা বলে গিয়েছিলেন শাস্ত্রী মশাই স্বয়ং! তাঁর স্মৃতিধন্য নৈহাটিতে সত্যজিৎ চৌধুরী গড়ে তুলেছিলেন ‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র’, সে তো মনস্বী মানুষের ব্যতিক্রমী কৃতি। আমবাঙালি তাঁকে ভুলে গিয়ে তাঁর উক্তির ‘মান রেখেছে’, এই হয়তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দূরদর্শিতার প্রমাণ। বা— সবচেয়ে বড় ‘আয়রনি’।

স্কুলবেলায় এক অনুষ্ঠানে ‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রী’ নামটি উচ্চারিত হয়েছিল। বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রশাসক অতিথি বলে উঠেছিলেন, “হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কি পাশের বাড়ির লোক? মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলতে হয়!” আমরা অর্বাচীন বালকের দল হেসেছিলাম, ক্লাসে বাংলায় ভাল নম্বর পাওয়া ছেলেটিকে ব্যঙ্গ করে ‘মহামহো’ বলে ডাকা চালু করেছিলাম। সে বন্ধুটির সঙ্গে এখন বাংলার যোগ নেই, আর সত্যিকারের ‘মহামহোপাধ্যায়’রাও কবে যে বাঙালির স্মৃতিজীবন থেকে মুছে গেলেন! উপাধি হিসেবে এক ‘বিদ্যাসাগর’ চিরজীবী— ঈশ্বরচন্দ্রের সহশব্দ হয়ে, কিন্তু একদা বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে থেকেই কিছু দিন পড়াশোনা করা, উত্তরকালে মস্ত সংস্কৃতজ্ঞ, পুরাতত্ত্ববিদ ও ভারতবিদ্যাবেত্তা হরপ্রসাদের ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি তাঁকে মনে রাখার পথে বাঙালির বিশেষ কাজে লাগেনি বলেই মনে হয়। অথচ সে কালে ব্রিটিশ সরকার তাঁর পরামর্শেই ঠিক করত, কাকে ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি দেওয়া হবে!

শরৎনাথ থেকে হরপ্রসাদ

ছোটবেলায় নাম ছিল শরৎনাথ। নৈহাটির বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশে জন্ম তাঁর, বাবা রামকমল ভট্টাচার্য ‘ন্যায়রত্ন’ (বিদ্যাসাগরের মতে বাংলার সবচেয়ে বড় পণ্ডিতদের এক জন), দাদা নন্দকুমার ‘ন্যায়চু

ঞ্চু’। ভাটপাড়া-নৈহাটির পণ্ডিত-পরম্পরা ভারত জুড়ে বিখ্যাত। হরপ্রসাদ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁদের পরিবারে সংস্কৃত শিক্ষা ও বিবিধ শাস্ত্র-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে কত জন যে পণ্ডিত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। বাল্যেই পিতৃহারা ছেলেটিকে দাদা নন্দকুমার মানুষ করছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যু হয় তাঁরও। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন হরপ্রসাদ। তখন আর তিনি শরৎনাথ নন। কঠিন অসুখে পড়ে প্রাণসংশয় হয়েছিল ছোট ছেলেটির, ‘হরের প্রসাদে’ নবজীবন লাভ, তাই নাম বদলে হল ‘হরপ্রসাদ’। বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে যে কিছু দিন ছিলেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি সে কথা স্মরণ করেছেন পরে। সংস্কৃত কলেজ থেকে এনট্রান্স, এফএ, সংস্কৃতে স্নাতক। এমএ পাশ করে হলেন ‘শাস্ত্রী’। সেটা ১৮৭৭ সাল। মনে রাখা দরকার, এ ছেলে টোলেও পড়েছে, আবার বড় হয়ে উঠতে উঠতে উনিশ শতকের নবজাগরিত বঙ্গে ইংরেজি তথা আধুনিক ও বিজ্ঞানস্পৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার নির্যাসও টেনে নিয়েছে নিজের মধ্যে। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-শাস্ত্র ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠলেই আমরা যুগপৎ ঔদ্ধত্য ও উপেক্ষা প্রকাশ করে ফেলি হাবেভাবে, যেন মনু-র বাইরে সংস্কৃত নেই, বা সংস্কৃত যা কিছুই রামগোঁড়া ও রামগরুড়। হরপ্রসাদের সরস জীবন ও পাণ্ডিত্য এই ভুল ধারণার গালে জোর থাপ্পড়। বিষয়ের জ্ঞান তাঁর পূর্ণ অধিগত ছিল, তার প্রসার ও প্রয়োগে তিনি কার্পণ্য করেননি। সাক্ষী তাঁর পরবর্তী জীবনের দুই কর্মক্ষেত্র, কলকাতার দুই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান— এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

বৃত্তে, বৃত্তের বাইরে

শুরুটা সাহিত্য দিয়েই। সে পথে তাঁর গুরু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৩-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে হরপ্রসাদ নিজেকে বলেছেন বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শনের সহযোগীদের’ শেষ সদস্য। নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরে থাকত সাহিত্যবৃত্ত, তরুণ হরপ্রসাদ তার বঙ্কিমবিমুগ্ধ লিখিয়ে। ‘ভারতমহিলা’ প্রবন্ধ লিখে হোলকার মহারাজার ঘোষিত পুরস্কার পেয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের তরুণ ছাত্র হরপ্রসাদ, বঙ্কিম তা ছাপলেন ‘বঙ্গদর্শন’-এ। উঠতি লেখকের কাছে বঙ্কিমের সান্নিধ্য আর ‘বঙ্গদর্শন’-এ লেখা ছাপা হওয়া ছিল স্বর্গসিঁড়ি, হরপ্রসাদ তাতে তরতরিয়ে উঠেছিলেন কারণ বঙ্কিম যথেষ্ট স্নেহ করতেন তাঁকে। শুধু বঙ্কিমবাবু যদি পড়েন আর পড়ে ‘ভাল হয়েছে’ বলেন, সেই আশাতেই একের পর এক প্রবন্ধ লিখতেন তিনি, ছাপা হোক কি না হোক তাতে ক্ষতি নেই। পরে লিখলেন ‘বাল্মীকির জয়’ (আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে লেখাকে বলেছিলেন বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যকাব্য), হরপ্রসাদের এই লেখা ‘বঙ্গদর্শন’-এ শুধু প্রকাশই করেননি বঙ্কিম, এর জন্য পত্রিকার নিয়মও ভেঙেছিলেন। যে লেখা ‘বঙ্গদর্শন’-এ বেরিয়েছে, তার সাহিত্য-সমালোচনা আর এ পত্রিকায় বেরোবে না, এই ছিল নিয়ম। বঙ্কিম নিজে ‘বাল্মীকির জয়’-এর দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন ‘বঙ্গদর্শন’-এ। হরপ্রসাদের লেখাকে বলেছিলেন ‘উজ্জ্বলতম রত্ন’।

আবার সাহিত্যগুরুর কাছে রামবকুনিও খেয়েছেন হরপ্রসাদ। তখন ‘বঙ্গদর্শন’ বেরোচ্ছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়, হরপ্রসাদের উপন্যাস ‘কাঞ্চনমালা’ বেরোল তাতে। বৌদ্ধধর্মের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-আশ্রয়ী উপন্যাস, মূল চরিত্র অশোক-পুত্র কুণাল, তার বিমাতা তিষ্যরক্ষা, স্ত্রী কাঞ্চনমালা। তিষ্যরক্ষা কুণালকে কামনা করে, উপেক্ষিত হয়ে মহাক্রোধে কুণালের দুই চোখ উপড়ে পায়ে পিষতে চায়। উপন্যাস পড়ে খেপে গিয়েছিলেন বঙ্কিম। একটু একটু করে বাংলা ও বাঙালির সাহিত্যরুচি শীলিত করে তুলছেন তিনি, হরপ্রসাদের প্লট, চরিত্র ও তাদের মূল্যবোধ এই রুচিতে বিষম বাগড়া। গুরু-শিষ্যের মতান্তরের উল্লেখ হরপ্রসাদের লেখাতেই আছে। তবে তার অন্ত তিক্ততায় নয়, বাংলা উপন্যাস লেখায় হরপ্রসাদের আপাত-ইতিতে। ‘কাঞ্চনমালা’ বই হয়ে বেরোয় ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশের বত্রিশ বছর পরে। হরপ্রসাদও আর একটিমাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন, ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় ‘বেণের মেয়ে’। সে অনেক পরে, ১৯১৯ সালে।

নিজস্ব জগতে

অথচ মাত্র দুটো উপন্যাসের লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা ভাষা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন সুকুমার সেন। বঙ্কিম-ভক্তদের প্রতি ছদ্মভয় প্রকাশ করে লিখেছিলেন, ‘... মোটামুটিভাবে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষাও ভালো— অর্থাৎ সহজ সরল সতেজ ও তীক্ষ্ণ— বাংলা লিখিতেন।’ তবু যে তিনি আর বাংলা সাহিত্যে থাকলেন না, স্বেচ্ছায় চলে গেলেন জ্ঞানচর্চার বহুধাবিস্তৃত কিন্তু অনালোকিত জগতে, তাতে শেষমেশ লাভ হল বাংলা ও বাঙালিরই। সাহিত্যের পাড় ভাঙল বটে, কিন্তু গড়ে উঠল ভাষা-ইতিহাস-ধর্ম-সমাজ-পুরাতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্বের সমাহারে ভারতবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্যার এক উর্বর পরিসর। এই অধ্যায়ে হরপ্রসাদের গুরু— রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বঙ্গীয় রেনেসাঁস-এর অন্যতম প্রতিনিধি এই মানুষটি সম্পর্কে আজকের বাঙালি বেশি জানে না। এটুকু বললে খানিক ধারণা হতে পারে— আজ দেশ-রাজ্য-অঞ্চল নির্বিশেষে সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে যে অজস্র গবেষণা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতি-ইতিহাসবিদ, লিখতেন ইংরেজিতে। ১৮৮৫-তে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি তিনি। তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করে সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও পুরাতত্ত্ব চর্চার কর্মপদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন তরুণ হরপ্রসাদ। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকল্পে নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ পুঁথির বিবরণমূলক ক্যাটালগ তৈরির কাজ করছিলেন রাজেন্দ্রলাল, হরপ্রসাদের কাজ ছিল পুঁথির ইংরেজি সারসংক্ষেপ তৈরি করা। যুবা সহকারীর ইংরেজি গোড়ায় পছন্দ হয়নি, কিন্তু প্রকাশিত বইয়ের মুখবন্ধে দেখা গেল, রাজেন্দ্রলাল সমূহ প্রশংসা করেছেন হরপ্রসাদের।

সেই শুরু। রাজেন্দ্রলাল মিত্র চলে গেলেন ১৮৯১ সালে। পরের বছরেই হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব কমিটির সম্পাদক হলেন, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও প্রকাশের মহাদায়িত্ব তাঁর কাঁধে। সে পথে বহুদূর হেঁটেছেন তিনি। আবার পথ ও পথিক, ক্রমে পাল্টেছে দুই-ই। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের পণ্ডিত মাত্রেই যে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চায় নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারবেন তা নয়। পাণ্ডিত্যেই হবে না, চাই সংস্কারমুক্ত বিচারশক্তি— রাজেন্দ্রলাল শিখিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ সে পথে এগিয়েছেন, পথও তৈরি করে নিয়েছেন। পুরাতত্ত্বের ব্যাপারটাই এমন, এক কালের শিক্ষা অন্য যুগে তামাদি বা ভুল প্রমাণিত হয়, সেটা স্বাভাবিকও। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হরপ্রসাদের ছাত্র, তাঁর বা রমেশচন্দ্র মজুমদারের ‘পাথুরে প্রমাণ’ ঘরানাকে হরপ্রসাদ তর্কাতীত মনে করেননি। তা বলে ছাত্রকে ঠেলে সরিয়েও দেননি। রাখালদাসের ‘পাষাণের কথা’-র ভূমিকা তাঁরই লেখা। অধীত বিদ্যার সঙ্গে প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের মিশেলে তৈরি হয়েছিল শাস্ত্রী মশাইয়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বোঝার সিদ্ধান্ত। সেই স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের অনেকাংশ একুশ শতকে কার্যকারিতা হারিয়ে থাকতে পারে, তাতে তাঁর মহত্ত্ব খর্ব হয় না। হরপ্রসাদের টেবিল দেখিয়ে রাখালদাস বলতেন, “এই টেবিল থেকে আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি লোক ডক্টরেট পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছি।” তিব্বত ও তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে হরপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন শরৎচন্দ্র দাস, ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনায় স্যর যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথির জ্ঞান বাংলায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়া আর কারও ছিল না, এই ছিল তখনকার বিশ্বাস।

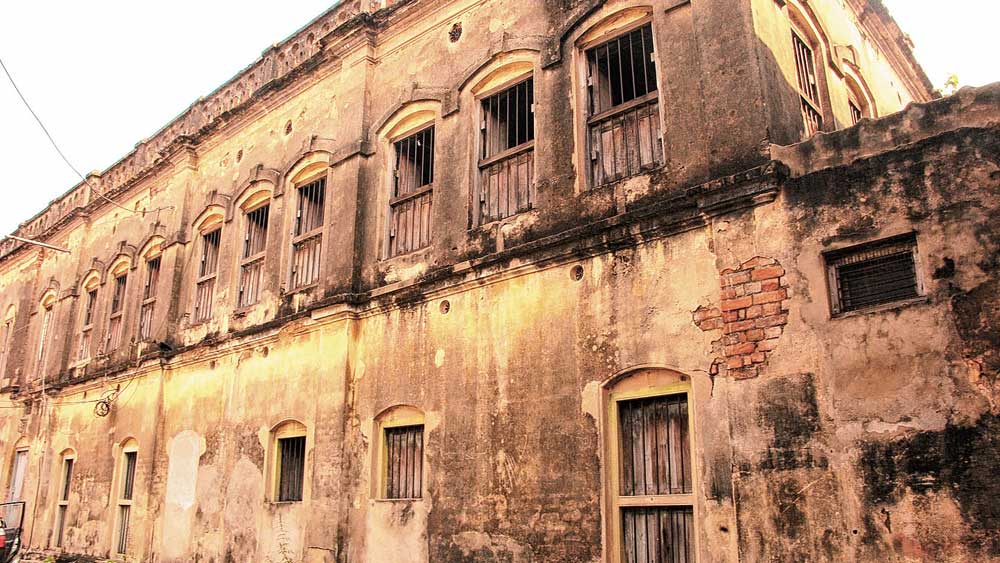

নৈহাটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়ি, ২০১৪ সালের ছবি

আবিষ্কারক, পথিকৃৎ

‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অবদান বিষয়ে যাহা জান লিখ’— এ-হেন প্রশ্নের উত্তরে অনেকে মাথা চুলকে বলবেন, ‘ওই তো, চর্যাপদের আবিষ্কারক না?’ ইদানীং বাংলা ভাষা ও তার ব্যবহার-অপব্যবহার নিয়ে অতি স্পর্শকাতর বাঙালি ‘চর্যাপদ’-কে সেই মাধ্যমিকের বাংলা সিলেবাসেই ছেড়ে এসেছে। নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে এই পুঁথি ‘আবিষ্কার’ করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এ তথ্য কারও কারও জানা। এই আবিষ্কারের বাইরে বিতত হরপ্রসাদকে চেনেন-জানেন কম মানুষই। চর্যাপদ এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রাচীন এই গ্রন্থকে উদ্ধার করে হরপ্রসাদ আসলে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্বকে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। শুধুই চর্যাপদ? সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’— যা একই সঙ্গে সীতাপতি রাম ও সমসাময়িক পাল রাজা রামপালের প্রশস্তি-কাব্য— তারও সন্ধান, সম্পাদনা ও প্রকাশ শাস্ত্রী মশাইয়ের হাত ধরে। মৈথিলী ভাষার প্রাচীন পুঁথি ‘বর্ণরত্নাকর’, রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’, মানিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ধর্মমঙ্গল’ সংগ্রহ ও প্রকাশ, কাশীরাম দাসের মহাভারতের ‘আদি পর্ব্ব’ সম্পাদনা, আরও কত রত্নরাজি তাঁর মুকুটে!

উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, নেপাল— যেখানেই তিনি গিয়েছেন, দিনের আলোয় এসেছে অজ্ঞাতপূর্ব বহু তথ্য। বহু শিলালিপি, তাম্রশাসন অনুসন্ধান ও পাঠোদ্ধার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠা তাঁর হাত ধরেই। বাংলার জনসমাজে বহু স্তরে নানা আচার-অনুষ্ঠানে কী করে মিশে আছে বৌদ্ধধর্মের নির্যাস, লিখে গিয়েছেন ‘ডিসকভারি অব লিভিং বুদ্ধিজ়ম ইন বেঙ্গল’- এর মতো বইয়ে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কীর্তি ‘নোটিসেস অব স্যানস্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্টস’-এর মতো বিরাট কাজ, হরপ্রসাদ এগিয়ে নিয়ে যান তা। আজ থেকে ১২০ বছর আগে শাস্ত্রী মশাই শুরু করেন ‘নোটিসেস’-এর ‘নিউ সিরিজ়’, সেখানে হরপ্রসাদ-আলোচিত হাতে লেখা পুঁথির সংখ্যা চোদ্দোশোরও বেশি! ভারতবিদ্যার কোনও ‘হল অব ফেম’ নেই, নইলে অজস্র দুষ্প্রাপ্য পুঁথির খোঁজ ও আবিষ্কারের জন্যই হরপ্রসাদের সেখানে চিরস্থায়ী ঠাঁই হত। যে ভাবে তিনি এই সব মণিমুক্তোর প্রকাশনা, সম্পাদনা, বিবরণ ও মতামত লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তার গুরুত্ব বুঝতে পারা সাধারণের পক্ষে মুশকিল। দিয়ে গিয়েছেন বিপুল এক আকর, সেখানে সংস্কৃত, বাংলা ও অন্য ভাষারও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদানের ছড়াছড়ি।

‘বৃন্দাবনটা সেরে এসো!’

একে মস্ত পণ্ডিত, তায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত ও বাংলার প্রধান, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির মতো পদাধিকারী, পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গী, অভিভাবক। ‘মহামহোপাধ্যায়’ আর ‘শাস্ত্রী’ উপাধি তো আছেই, আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডি লিট, ব্রিটিশ সরকারের ‘কম্প্যানিয়ন অব দি (অর্ডার অব দি) ইন্ডিয়ান এম্পায়ার’ (সিআইই) খেতাবধারী। বাড়ির লাইব্রেরিতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার— আরও কত বিষয়ের বাঘা বাঘা বই, দেশ-বিদেশের তাবড় গ্রন্থাগারের ‘ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ’। এই মানুষ কি রাশভারী না হয়ে পারে? আশ্চর্যের কথা, ব্যক্তি হরপ্রসাদ ছিলেন সহজ আলাপী মানুষ। রোম্যান্টিকও— প্রিয় কবি কালিদাসের মন বুঝতে পর পর তিন বছর রামটেক গিয়েছিলেন বর্ষায়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন এক বার নাটক করিয়েছিলেন, ‘মালবিকাগ্নিমিত্রম্’। ঐতিহাসিক নাটকের সময়কালটা ঠিক করে ধরতে পোশাক ও অলঙ্কারের নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিলেন নিজে!

শাস্ত্রী মশাই ভোজনরসিক ছিলেন। খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতেন, তাঁর স্মৃতিকথায় গুণমুগ্ধদের বয়ানে সরস্বতীপুজো বা বাড়িতে বিয়ে-উপনয়নের মতো উৎসব-অনুষ্ঠানে বিস্তর খাওয়াদাওয়ার জবরদস্ত হাজিরা। নৈহাটির গজা খেতে ভালবাসতেন। যে জায়গার যে মিষ্টি নামকরা— বর্ধমানের মিহিদানা-সীতাভোগ, পেনেটির গুঁপো সন্দেশ, জয়নগরের মোয়া, জনাইয়ের মনোহরা— বরাত দিতেন। টেবিলের ড্রয়ারে সন্দেশ রাখা থাকত, খেতেন মাঝেমধ্যে। এক বার কেউ একটা কাজ করে দেওয়ার অনুরোধ করেছে, প্রৌঢ় হরপ্রসাদ তরুণ সহকারীর সাহায্য নিয়ে করে দিলেন। অর্থের ব্যাপার নেই, তা বলে কি ছোকরা সহকারীর কাজের দাম নেই? সের দুই সন্দেশ পাঠিয়ে দিতে বললেন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য! একাদশী থেকে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা খেতেন সাবুর খিচুড়ি, পানিফলের লুচি-রুটি। বৈশাখ মাসে পাতে নিমফুলভাজা ছিল খুব পছন্দের। বলতেন, সম্রাট অশোকও নিমফুলভাজা খেতেন!

ছিলেন সুরসিকও। বাংলার জনসমাজ ও লৌকিক জীবনকে তার প্রাচীন শিকড়সুদ্ধ জানতেন বলেই হয়তো, তাঁর রোজকার কথাবার্তা-রসিকতায় মিশে থাকত জনজীবনের লব্জ, প্রবাদ, ছড়া, গানের বোল, এমনকি আদিরসের ছোঁয়াও। বার্ধক্যেও রসবোধ ছেড়ে যায়নি। যুবক সহকারীদের অনেকে তাঁর কাজের প্রয়োজনে বাড়িতেই থাকত-খেত। এক দিন কাজে নতুন যোগ-দেওয়া এক সহকারীর জন্য ভৃত্য রামলালকে পাঠালেন, শিঙাড়া-রসগোল্লা আনাতে। পরের দিনও একই নির্দেশ দিতে সহকারী বললেন, ও সব কী দরকার, রোজ রোজ কেউ ও সব খায় না কি? অল্প মুড়িমুড়কি আনালেই হবে। শুনে শাস্ত্রী মশাইয়ের সহাস্য উত্তর, তুমি তো বেশ চালাক দেখছি! শিঙাড়া-রসগোল্লা তো দু’-এক দিন খাইয়েই বাদ দিতাম, এখন সামান্য মুড়িমুড়কি আটকাই কী করে? এক সহকারী এক বার বাথরুম যাওয়ার মুখে হরপ্রসাদ ও জনৈক অতিথির কথা শুনছেন, শাস্ত্রী মশাই হঠাৎ তাঁর উদ্দেশে বলে উঠলেন, “যাও না হে কর্তা! বৃন্দাবনটা সেরে এসো না!” ‘হঠাৎ বৃন্দাবন বললেন কেন’ প্রশ্নে পরে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাঁর উত্তর, “ঐ ভদ্রলোকের সামনে পাইখানা যাও বল্লেই বুঝি ভাল হত?”

নীতি ও নৈতিকতা

সুদীর্ঘ ব্রাহ্মণ্য-পরম্পরার স্রোত তাঁর বংশে, কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী বলা যাবে না। তাঁর রক্তে টোলও আছে, ইংরেজি শিক্ষাও! সংস্কৃতের সনিষ্ঠ পাঠ আছে, ইতিহাস-পুরাতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত বোধও! এক দিকে তিনি একাদশীর উপবাস করেন, অন্ন খান না। মদ স্পর্শ করেন না— উনিশ শতকীয় বাবু কালচারের স্রোতে ভেসে নয়, অসুস্থ হলে ডাক্তারি পরামর্শেও নয়। চিঠিতে বিহার-প্রবাসী ছেলেকে লেখেন, সে যেন ‘পাখিটাকি’ না খায়। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে নিজের অফিসঘরে তেষ্টা পেলে গ্লাসে জল খান না, ডাব এনে দিতে বলেন। বৈদিক মন্ত্রে বিশ্বাস ছিল, আহ্নিক ও গায়ত্রীজপ করতেন। এটুকুই। পুজোপাঠের বাহুল্য ছিল না। উপনয়নে বিশ্বাস করতেন, দীক্ষায় নয়। বলতেন, দীক্ষা এসেছে বৌদ্ধধর্ম থেকে, ওর দরকার নেই। তাঁর নীতিনিষ্ঠা মানবিক নৈতিকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কখনও। যে যখনই অর্থী হয়ে এসেছে, পাশে দাঁড়িয়েছেন— তা সে অর্থসাহায্যই হোক বা চাকরির শংসাপত্র। ঢাকায় জগন্নাথ হল, মুসলিম হলের ছাত্রদের সাহায্য করেছেন। বঙ্গভঙ্গ থেকে অসহযোগ, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রব রাখেননি কখনও। তবে ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ বইয়ে একটা পরিচ্ছেদের নাম ছিল ‘ভারতে ইংরাজ শাসনের সুফল’, জীবনের উপান্তে সহকারীকে বলেছিলেন, এই বৃদ্ধ বয়সে আর মিথ্যে কথা লিখতে পারবেন না, পারলে ‘সুফল’ শব্দটা কেটে ‘কুফল’ করে দেন। শেষে তাঁর নির্দেশে অধ্যায়টার নাম হয়েছিল ‘ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ফল’।

বন্ধু ও বৈরী

বিজ্ঞজন বলেন, হরপ্রসাদের সূত্রে এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান যেমন লাভবান হয়েছিল, তেমনটা হতে পারত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও। হয়নি, তার কারণ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বনিবনার অভাব। নানা গল্পগাছা চালু। একটা এই, আশুতোষ তাঁর বিধবা মেয়ে কমলার ফের বিয়ে দেওয়ায় হরপ্রসাদের সঙ্গে মতান্তর। খটাখটি ছিল কাজেও। প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চপদে নির্বাচন নিয়ে দু’জনের দ্বৈরথ। তবে তা মতান্তরই, মনান্তর নয়, হরপ্রসাদ নিজেই বলেছেন। স্বার্থান্বেষী স্তাবকেরা আশুতোষকে ভুল বুঝিয়েছিল। আসল ছবিটা হল, হরপ্রসাদের পাঠানো সন্দেশের ভক্ত ছিলেন স্যর আশুতোষ। দেরি হলে বা ক’দিন না এলে চিঠিতে জানাতেন তা। আর সবচেয়ে বড় হরপ্রসাদি প্রমাণ— স্যর আশুতোষের পুত্রদের সকলের নামের সঙ্গে জুড়ে আছে ‘প্রসাদ’ আর হরপ্রসাদের ছেলেদের নামের সঙ্গে— ‘তোষ’!

গ্রন্থঋণ: হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ