তিনি সাদা, তিনি কালো। তিনি মন্দ, তিনি ভাল। আর এর সবটাই খোলা খাতা বা স্বচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এমনই এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব।

রাজনীতি, কূটনীতি, প্রশাসন, ক্রীড়াঙ্গন, এমনকি বংশগৌরব—সব ক্ষেত্রেই তাঁর ওজন ও প্রভাব তাঁকে স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট করেছে। আবার নিন্দার কালিমা প্রায় আমৃত্যু লেপ্টে থেকেছে তাঁর গায়ে। কিন্তু জনজীবনে তাঁর অস্তিত্ব এড়ানো ছিল কঠিন। তাই আজ শতবর্ষে দাঁড়িয়েও প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। কখনও গণতন্ত্র-হত্যার প্রতীক তিনি, কখনও বা প্রশাসনিক দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত।

অন্যতম সেরা বাঙালি রাজনীতিবিদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। দিদিমা বাসন্তী দেবী। মা অপর্ণা দেবী। বিশিষ্ট আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা সুধীর রায় তাঁর বাবা। এই পারিবারিক আবহে জন্ম সিদ্ধার্থশঙ্করের। মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে স্কুলের পর্ব সেরে প্রেসিডেন্সি কলেজ, তার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে পড়া শেষ করে বিলেতে ইনার টেম্পলে ব্যারিস্টার। সিদ্ধার্থশঙ্করের জীবনপথের ভিত গড়ে উঠেছিল এই ভাবে।

হয়তো তাই নিজেকে আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা ভাবার এক অহমিকাবোধ তিনি সযত্ন লালন করতেন। কথায় কথায় সেটা প্রকাশও পেত। একবার সিদ্ধার্থবাবু তৎকালীন কংগ্রেসের একজন অধ্যাপক-নেতাকে (এখন তৃণমূলে) ডেকে বলেছিলেন, ‘‘দলে অনার্স গ্র্যাজুয়েটদের একটি লিস্ট বানাও। রাজীব গাঁধীকে লিস্টটা দিয়ে তাদের নিয়ে কমিটি গড়ার কথা বোঝাব। নইলে এখানে কিছু হবে না!’’ শুনে ওই নেতার তো ধরণী, দ্বিধা হও অবস্থা!

তা সত্ত্বেও রাজনীতি করতে এসে সিদ্ধার্থশঙ্কর অনায়াসে আপামর সকলের ‘মানুদা’ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিলেত ফেরত কমিউনিস্ট-ব্যারিস্টার জ্যোতি বসুকে নিজের দলে কেউ কোনও দিন ‘দাদা’ বলে ডাকার স্পর্ধা না পেলেও ‘মানুদা’ নিজ গুণে সেই ‘দূরত্ব’ মুছে দিয়েছিলেন। বস্তুত এই সম্বোধনটিই ছিল তাঁর সহজ পরিচয়।

১৯৭২ থেকে ’৭৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সিদ্ধার্থ রায়ের বিবিধ কীর্তি ও কেলেঙ্কারির অনেক কথাই মানুষের জানা। জরুরি অবস্থার সময়ে তাঁর স্বৈরতন্ত্রী দাপট কী ভাবে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছিল, সে সব আজও অনেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জীবন্ত হয়ে আছে। সমালোচক সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তিনি ছিলেন নির্মম। সেই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্তের মতো সাংবাদিকদের জেলে ঢোকানো তারই প্রমাণ।

অগ্রজ সাংবাদিকদের কাছে আরও শুনেছি, জরুরি অবস্থায় তাঁর দম্ভ এতটাই আকাশ ছুঁয়েছিল যে, মাঝে মাঝেই মহাকরণে তাঁর ঘরে সাংবাদিকদের ডেকে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আঙুর-আপেলের টুকরো মুখে ফেলতে ফেলতে তিনি কথা বলতেন! অনেক সময়ে আবার রাতবিরেতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অপেক্ষা করিয়ে বলে পাঠাতেন, কোনও খবর নেই! এমন আরও কত রকম অভিযোগ যে জমা হয়ে রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

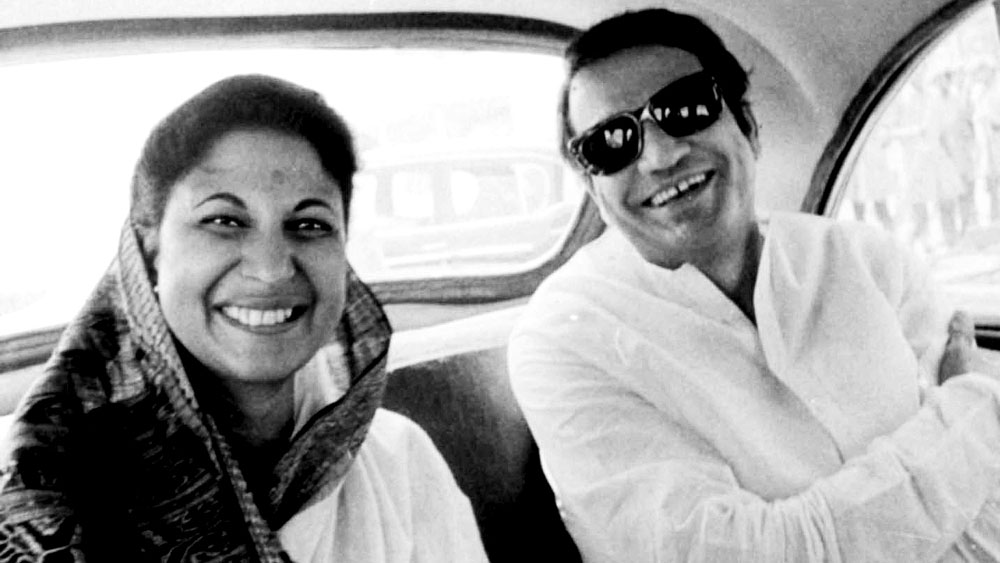

ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে আলোচনায়

কটা চালু ধারণা আছে, ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী তখনকার রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডিকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার খসড়া সিদ্ধার্থবাবুর তৈরি। শুধু তা-ই নয়, ইন্দিরাকে তিনিই নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন ওই পদক্ষেপ করার।

এর তথ্যভিত্তিক প্রমাণ কত দূর কী আছে, জানি না। যদিও সাংবাদিক কুমি কপূরের ‘দি ইমার্জেন্সি’ বইতে সিদ্ধার্থবাবুর হাতে লেখা একটি নোটের উল্লেখ আছে। যেখানে ইন্দিরাকে তিনি ‘পরিকল্পনা’ দ্রুত কার্যকর করার পরামর্শ দিয়ে করণীয় ব্যাখ্যা করেছেন। আর নোটটি লেখা হয়েছে জরুরি অবস্থা জারির মাস ছয়েক আগেই।

তবে ইন্দিরা গাঁধী অন্য কারও কথায় এত বড় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাত্রী ছিলেন বলে, ওয়াকিবহাল অনেকেই মনে করেন না। পরবর্তী কালে এই সংক্রান্ত প্রশ্নে সিদ্ধার্থশঙ্করের কাছেও কোনও দিন খুব স্পষ্ট জবাব মেলেনি। ফলে বোঝা- না-বোঝার ফাঁকে সেই কলঙ্কের দাগটি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে।

আবার সাতাত্তরের ভোটে ইন্দিরার নেতৃত্বে কংগ্রেস পর্যুদস্ত হওয়ার পরে দলে অনিবার্য ভাঙনের সময় সিদ্ধার্থ রায় ‘গা বাঁচাতে’ ইন্দিরার বিরুদ্ধে সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছিলেন কি না, সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। সঞ্জয় গাঁধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না। পরবর্তী কালে সঞ্জয়কে তিনি জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য দায়ীও করেছিলেন।

কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি, জরুরি অবস্থার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সিদ্ধার্থশঙ্করও তো কিছু কম বাড়াবাড়ি করেননি। তাই তিনি দমনমূলক জরুরি অবস্থার পক্ষে ছিলেন, এটাই যুক্তিগ্রাহ্য। নকশাল-দমনের ক্ষেত্রেও তাঁর মনোভাব ছিল আপসহীন।

এ সবের বাইরে অবশ্য আর একজন সিদ্ধার্থশঙ্কর আছেন, যিনি চরম বন্ধু-বৎসল, পরম স্নেহশীল, আন্তরিক, মজলিশি, রুচিসম্পন্ন, অভিজাত এক ব্যক্তি, যাঁর কাছে ইতিহাসের অনেক অধ্যায় ছিল বাঙ্ময়। তাঁর ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি চেহারার সামনে অনেক কিছুই আক্ষরিক অর্থে ছোট মনে হত! নিজের বর্ণময় ব্যক্তিত্বের উচ্চতা দিয়ে তিনিও প্রতি মুহূর্তে সেটা বুঝিয়ে দিতেন, তা সে ক্ষমতায় না থেকেও।

স্ত্রী মায়ার সঙ্গে সিদ্ধার্থশঙ্কর

লেজে পড়ার সময় থেকেই নানা যোগ্যতার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তাঁর মধ্যে। খেলার মাঠ, বিতর্কসভা, ছাত্র ইউনিয়ন সবেতেই সিদ্ধার্থশঙ্কর ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়। কলেজের ক্রিকেট টিমে তিনিই ছিলেন ‘তারকা’। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে খেলায় তিনি ছিলেন ‘ইউনিভার্সিটি ব্লু।’ ফুটবল খেলেছেন কালীঘাট ক্লাবে। আর টেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলার অভ্যেস ধরে রেখেছিলেন সত্তর-আশি বছর বয়সেও। তাঁদের বেলতলা রোডের বাড়ির লনে শীতের সন্ধেয় খেলতে দেখেছি তাঁকে। মজা করে বলতেন, ‘‘তোমরা আমাকে যতই গালি দাও, আমি আসলে জেন্টল্ম্যান। কারণ আ স্পোর্টসম্যান ইজ় অলওয়েজ় আ জেন্টল্ম্যান!’’

লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর দেশে ফেরেন ১৯৪৬-এ। বয়স তখন ছাব্বিশ। জ্যোতিবাবু যেমন রাজনীতি করতেই দেশে ফিরেছিলেন, সিদ্ধার্থবাবুর ক্ষেত্রে তা নয়। প্রথম বছর দশেক ওকালতিই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। প্রথম নির্বাচনে লড়েন ১৯৫৭ সালে। জিতে বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় আইন ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব পান। ১৯৬২-তে পরবর্তী নির্বাচনেও জয়ী হন। তবে সে বার কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব হয়ে গিয়েছিল তাঁর। জেতেন নির্দল হিসেবে।

সিদ্ধার্থশঙ্করের পুরনো বন্ধু ইন্দিরা গাঁধী তাঁকে ১৯৬৭-তে কেন্দ্রে নিয়ে যান শিক্ষামন্ত্রী করে। এই পর্বেই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, রাজনৈতিক টালমাটালের পশ্চিমবঙ্গে, তাঁর হাতে এ রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ। অন্তত এক বছর সেই দায়িত্ব পালনের সুবাদে সিদ্ধার্থশঙ্কর রাজ্যে নিজের ‘ক্ষমতা’ কায়েম করার রাস্তা সুগম করতে কসুর করেননি।

নকশাল আন্দোলন, খুনের রাজনীতি তখন রীতিমতো ত্রাস ছড়িয়েছে। জনজীবন সন্ত্রস্ত। তখনই ঘটে বরাহনগর গণহত্যার মতো কলঙ্কিত ঘটনাও। এর পরে ১৯৭২ সালে ভোট হল বাংলায়। ব্যাপক রিগিংয়ের অভিযোগ তুলে জ্যোতি বসু-সহ বামেরা ভোট চলাকালীন সরে দাঁড়ালেন। কংগ্রেস বিপুল ভোটে জিতে সরকার গড়ল। সিদ্ধার্থ রায় এ বার মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত বলি, অনেক বছর পেরিয়ে নব্বইয়ের দশকে একদিন ওই রিগিংয়ের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম সিদ্ধার্থবাবুর কাছে। জবাবে তিনি দুটি পাতলা বই হাতে দিলেন। বিচারবিভাগীয় কমিশনের দু’টি রিপোর্ট। তার পরে হেসে বললেন, ‘‘শুধু রিগিংয়ের কথাই শুনেছ! এ বার এগুলি দেখো। জ্যোতি ১৯৭৭ সালে সরকারে এসে আমাদের বিরুদ্ধে কমিশন বসিয়েছিল। কিছুই প্রমাণ হয়নি। তাই রিপোর্টও বিধানসভায় পেশ করেনি ওরা।’’

মুখ্যমন্ত্রিত্বের পাঁচ বছর সিদ্ধার্থ রায় রাজ্যের উন্নয়নে বিশেষ কিছু করেননি। হয়তো সেই উদ্যোগও তাঁর ছিল না। তাঁর কার্যকালের অনেকটাই কেটেছে নকশাল-মোকাবিলা এবং জরুরি অবস্থা নিয়ে।

নকশাল আন্দোলনকে ‘মুক্তির পথ’ বলে বিশ্বাস করে যাঁরা তাতে শামিল হয়েছিলেন, তাঁদের একটি বড় অংশ কৃতী, মেধাবী ছাত্রদল। তাঁদের মতাদর্শের ঠিক-ভুল বা বিচ্যুতি নিয়ে বিশ্লেষণের পরিসর এটা নয়। তবে নকশাল আন্দোলনের নামে প্রাণঘাতী পরিস্থিতি যে সুস্থ সমাজের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর তাকে দমন করতে পেরেছিলেন। কারণ এ কাজে রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ পুলিশ ছিল তাঁর প্রধানতম হাতিয়ার। তাতে বাড়াবাড়ি অবশ্যই হয়েছিল। ছিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উগ্র চেষ্টাও। সেই বিতর্ক আজও সজীব। কিন্তু তাঁর প্রশাসনিক দৃঢ়তায় রক্তস্রোত যে বন্ধ হয়েছিল, এটাও অস্বীকার করার নয়। দেড় দশক পরে পঞ্জাবে রাজ্যপাল হয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর সেখানকার তৎকালীন পুলিশ কর্তাকে দিয়ে উগ্রপন্থী খলিস্তানিদের দমন করেছিলেন। তখনও পশ্চিমবঙ্গের নকশাল-অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই তাঁর কাজে সহায়ক হয়। যদিও তিনি নিজে প্রকাশ্য এ কথা মানতেন না। বরং বলতেন, নকশাল এবং খলিস্তানিদের মধ্যে কোনও তুলনাই চলে না। দুই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও প্রতিরোধের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা।

সাতাত্তরে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরে রাজনীতিতে সিদ্ধার্থবাবুর সক্রিয়তা কমে যায়। এমনকি, সাতাত্তরে পর্যুদস্ত হওয়া ইন্দিরা গাঁধী ১৯৮০-তে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে এলেও সিদ্ধার্থশঙ্করের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ঘোচেনি। রাজনীতি থেকে দূরে থাকা সিদ্ধার্থবাবু তখন ব্যারিস্টারির সঙ্গে ক্রিকেট প্রশাসনেও যুক্ত হয়ে পড়েন। সিএবি-র সভাপতি ছিলেন ১৯৮২ থেকে প্রায় চার বছর।

এর মধ্যে ১৯৮৪-তে ইন্দিরার মর্মান্তিক হত্যা। প্রধানমন্ত্রী হন রাজীব গাঁধী। সিদ্ধার্থশঙ্করও একটু একটু করে কংগ্রেসে আবার জমি পেতে থাকেন। সেই পর্বেই ১৯৮৫ সালের শেষে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সিপিএমের সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকে কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়। বোলপুর আসনটি ঐতিহাসিক ভাবেই কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন ছিল। সিদ্ধার্থশঙ্কর হেরেছিলেন প্রায় লাখ দেড়েক ভোটে।

কিন্তু তার পাশাপাশি ছিল আরও একটি কাহিনি। সাংবাদিক হিসেবে খুব কাছ থেকে সেই ভোটপর্ব দেখার সুযোগ হয়েছিল। ফলে দেখেছি, সিদ্ধার্থশঙ্করকে হারাতে রাজ্য কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতারা কী ভাবে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন। এক অর্থে তা ছিল সিদ্ধার্থবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর নিজের দলের একটি বড় সংখ্যক নেতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা যেন ‘বদলা’ নিলেন!

কেন? আসলে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নানা কারণে সিদ্ধার্থশঙ্কর তাঁর দল ও মন্ত্রিসভার অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। প্রথমত, সাতাত্তরে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের মেয়াদ ফুরোতেই তিনি ভোটে না দাঁড়িয়ে সরে গিয়েছিলেন। এই ‘পলায়নপরতা’ তাঁর দলের প্রায় কেউই ভাল চোখে দেখেননি। তাঁকে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড লোকসভায় টিকিট দেওয়ায় বিষয়টি বাড়তি মাত্রা পায়। তখন প্রকৃত অর্থে তাঁর ‘বন্ধু’ ক’জন ছিলেন, বলা কঠিন।

তা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্করকে নিয়েও দলে অভিযোগের অন্ত ছিল না। ওয়াংচু কমিশন তার একটি। সিদ্ধার্থ রায় দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন বলে শোনা যায় না। তাঁর গায়ে দুর্নীতির ছিটেফোঁটা কালি কেউ ছেটাতে পারেননি, ঠিকই। কিন্তু নিজের স্বচ্ছতা প্রমাণে মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তে তিনি নিজেই বিচারপতি ওয়াংচুর নেতৃত্বে কমিশন তৈরি করায় এক বেনজির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং সিদ্ধার্থশঙ্করের বিরুদ্ধে দলের মধ্যে ক্ষোভ তাতেও সীমা ছাড়ায়।

আরও আছে। আগেই বলেছি, তাঁর পছন্দ-অপছন্দের ভেদরেখাটি ছিল মোটা দাগের। শুনেছি, একবার তাঁর বেলতলার বাড়িতে বৈঠকে দলের অনুজ নেতাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে, তাঁদের কয়েকজনকে তৎক্ষণাৎ পুলিশে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন তিনি। গলা টেপার মতো ঘটনাও নাকি ঘটেছিল সেখানে। সে-ও এক উদ্ভট পরিস্থিতি! মুখ্যমন্ত্রীর দোতলার ঘরে তাঁর দলের নেতারা বসে। আর তাঁদের গ্রেফতার করার জন্য উপর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী মায়াদেবী হাঁকছেন, ‘পুলিশ,পুলিশ… চিফ মিনিস্টার ইজ় বিয়িং কিলড!’

এই রকম অনেক বিষয় মিলিয়ে তাঁর প্রতি কংগ্রেসের অন্দরে চাপা রাগ তৈরিই ছিল। বোলপুরের উপনির্বাচন সেই আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। সুদে-আসলে পুরনো হিসেব ‘উসুল’ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যান দলের অনেকেই।

পায়ের তলার মাটি কী ভাবে কাটা হয়েছে, সিদ্ধার্থবাবুর তা সম্যক উপলব্ধি হয় ভোট গণনার সময়ে। তার আগে পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, বোলপুরে জিতে তিনি শুধু সাংসদ নন, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও হতে পারবেন। পরে অবশ্য তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘‘আসনটি কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন ছিল। তবে বাকি আর যা ঘটেছে, তা রাজীবকে জানিয়েছি।’’

এর পরেই রাজনীতির মূল স্রোত থেকে সরিয়ে রাজীব তাঁকে অশান্ত পঞ্জাবের রাজ্যপাল করার সিদ্ধান্ত নেন। সাড়ে তিন বছর রাজ্যপাল ছিলেন তিনি, ১৯৮৯ পর্যন্ত। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহের জমানায় বছর দুয়েক আবার ঢাকা পড়ে যান সিদ্ধার্থশঙ্কর। ১৯৯১-এ রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যে উত্থান।

কলকাতার অধুনালুপ্ত চৌরঙ্গি কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জিতে বিধানসভায় বিরোধী নেতা হন সিদ্ধার্থবাবু। আর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। পরিষদীয় রাজনীতির সে এক চমকপ্রদ অধ্যায়। রীতিমতো হোমওয়র্ক করে তথ্যপঞ্জি হাতে নিয়ে শাণিত বক্তৃতা করতেন সিদ্ধার্থশঙ্কর। যা বলতেন, যে সব পরিসংখ্যান পেশ করতেন, তার সব গুছিয়ে তুলে দেওয়া হত সাংবাদিকদের হাতে।

তার চেয়েও বড় কথা, সিদ্ধার্থ রায়ের বক্তৃতার সময়ে সারাক্ষণ সভাকক্ষে বসে থাকতেন জ্যোতিবাবু। মাঝে মাঝেই জমে উঠত চাপানউতোর। আসলে তাঁদের দু’জনের বন্ধুত্ব চল্লিশের দশকের শেষ থেকে। স্মৃতির অফুরান ভাণ্ডার হাতড়ে টুকরো টুকরো মণিমাণিক্য ছড়িয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর। কখনও আবেগ, কখনও বুদ্ধিদীপ্ত কটাক্ষের মিশেলে সেগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

যেমন, রাজ্যের শিক্ষানীতি নিয়ে বলার সময়ে সিদ্ধার্থবাবু সরকারি চাকুরেদের ‘সরকারি চাকর’ বলায় প্রতিবাদ করেন জ্যোতিবাবু। তিনি বলেন, শব্দটি অপমানজনক। মুচকি হেসে সিদ্ধার্থশঙ্কর স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিমের উদ্দেশে জানতে চান, ‘‘গভর্নমেন্ট সারভেন্ট কথাটি নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য? অভিধানে সারভেন্ট শব্দের বাংলা অনুবাদে চাকর শব্দটি আছে। জ্যোতি তো ইংরেজি শিক্ষাটাই তুলে দিয়েছে। তা হলে বাংলা বলতে আপত্তি হবে কেন?’’ সরকারপক্ষ চুপ।

মনে আছে, রাজনৈতিক আক্রমণ করতে গিয়ে সিদ্ধার্থবাবুকে একবার ‘ট্রেটর’ বলেছিলেন জ্যোতিবাবু। কথা কেড়ে নিয়ে সিদ্ধার্থবাবু উদাহরণ টেনে বলতে শুরু করলেন। যার মোদ্দা কথা ছিল, তাঁকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলার আগে জ্যোতিবাবুর ভেবে দেখা উচিত, তাঁর জন্য এই সিদ্ধার্থশঙ্কর কী কী করেছেন!

মানুদা-র কাছে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতার নানা কাহিনি শুনেছি। বিলেত থেকে ফিরে জ্যোতিবাবু যখন ব্যারিস্টারি না করে পুরোদস্তুর বাম রাজনীতিতে নেমে পড়েন, তখন কিছু দিন তাঁকে হিন্দুস্থান পার্কের পৈতৃক বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে থাকতেন প্রতাপাদিত্য রোডের একখানি ঘরে। জ্যোতিবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন, ‘‘কত কষ্টের ছিল সেই দিনগুলি।তবু জ্যোতির হাসিমুখ, ফিটফাট চলাফেরায় ও কাউকে কিছু বুঝতে দিত না।’’

পঞ্চাশের দশকে একবার জ্যোতিবাবুর সঙ্গী হয়ে ভদ্রেশ্বরে গিয়েছিলেন সিদ্ধার্থবাবু। জ্যোতিবাবুর সভা ছিল সেখানে। মানুদা মজা করে সেখানকার একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘‘বিলেত-ফেরত ঝকঝকে বাঙালি কমিউনিস্ট জ্যোতির সই নিতে সুন্দরী মেয়েরা গাড়ি ঘিরে ধরল। জ্যোতি কিন্তু কাচ তুলে বসে রইল। সই দিল না। গাড়ি একটু এগোতে ওকে বললাম, সুন্দরীদের সইটুকুও দিতে পারলে না! ও বলল, আমি কি বাংলা লিখতে জানি? ওখানে ইংরেজিতে সই দিলে খুব বাজে হত ব্যাপারটি। বুঝে চলতে হয়।’’

অনুরূপ ঘটনা ১৯৭১ সালে দিল্লিতে। সেটিও মানুদার মুখে শোনা। জ্যোতিবাবু গোপনে ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। মানুদা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন গভীর রাতে নিজে গাড়ি চালিয়ে। গাড়িটিও তাঁর স্ত্রীর। পাছে নিজের গাড়ি কেউ চিনে ফেলে! ফেরার সময় পথ হারিয়ে বিপত্তি। অগত্যা ঘুরতে ঘুরতে একটি থানা দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, পুলিশকে গিয়ে বলি। জ্যোতিবাবু ধমক দিলেন, ‘কী বুদ্ধি! পুলিশ তোমাকে-আমাকে চিনে ফেললে আর কারও কিছু জানতে বাকি থাকবে?’ সে বার নাকি দু’-তিন ঘণ্টা চক্কর কেটে বাড়ির রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলেন ওঁরা।

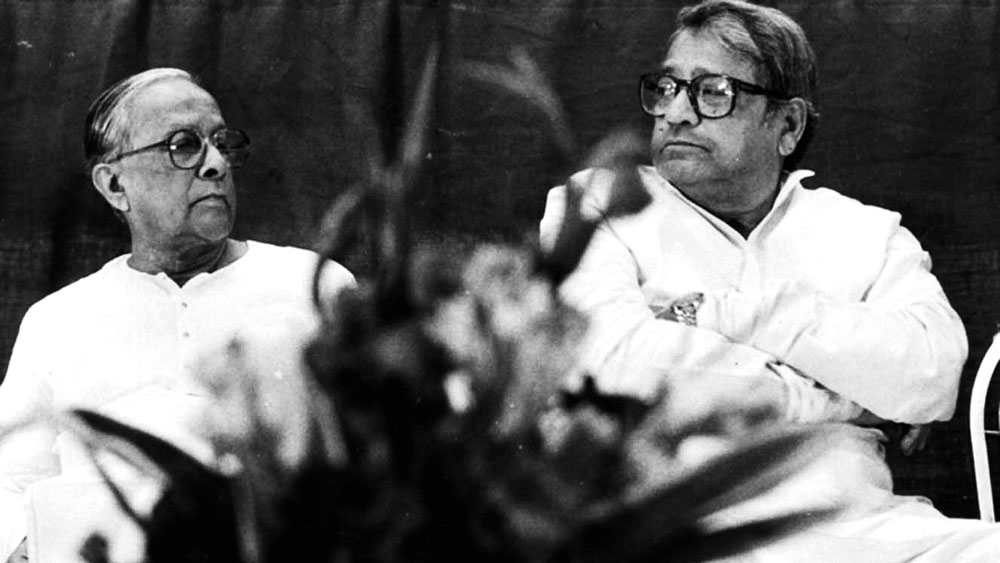

জ্যোতি বসু ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

টনার পুঁজি অনেক। সব বলা তো সম্ভব নয়। শুধু একটি কথা বলি। জ্যোতিবাবুর মৃত্যুর আগের দিনও তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন সিদ্ধার্থবাবু। যেতেন মাঝে মাঝেই। সিপিএমের নেতারাও তাঁকে বলতেন, আপনি এ ভাবে আসবেন না। খারাপ লাগে। উনি শোনেননি সে কথা। জ্যোতিবাবুর প্রয়াণের খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘‘আমাকে মানু বলে ডাকার আর কেউ রইল না।’’ সেই কান্নায় কিন্তু খাদ ছিল না।

আজ রাজনৈতিক বিরোধিতা যখন ব্যক্তিগত শত্রুতায় দাঁড়িয়েছে, সিদ্ধার্থশঙ্কর তখন কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী বইকি! প্রসঙ্গত বলি, রাজীব গাঁধী নিহত হওয়ার পরদিন দুপুরে সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে গিয়েছিলাম। দেখি, খাটে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে তিনি হাপুস নয়নে কাঁদছেন। তাতে কোনও নাটক ছিল না।

রাজীবের মৃত্যুর পরে নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই ফের রাজনীতি থেকে সরে যেতে হয় সিদ্ধার্থশঙ্করকে। এ বার তিনি আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রায় চার বছর আমেরিকায় কাটিয়ে দেশে ফিরলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব থেকেই যায়।

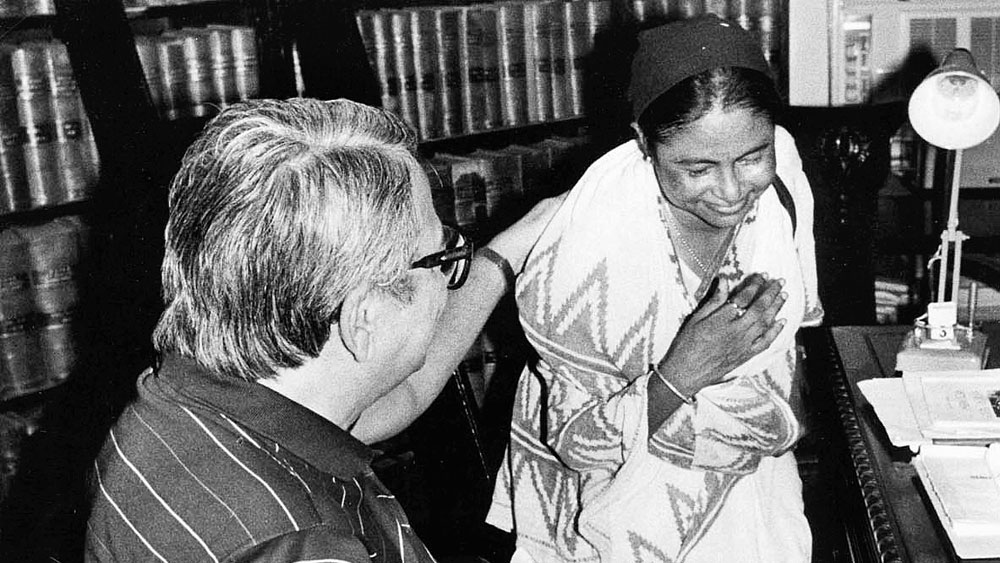

বেলতলার বাড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে

তার আগেই অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তাঁর। বিধানসভায় বিরোধী নেতা থাকাকালীন রাজ্যে মমতার সিপিএম-বিরোধী ভূমিকার তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এমনকি, ১৯৯২ সালে কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনে সোমেন মিত্রের কাছে মমতার পরাজয় তিনি মানতে পারেননি। সিদ্ধার্থবাবু বিশ্বাস করতেন, মমতাই রাজ্যে বাম-শাসনের অবসান ঘটাতে পারবেন।

একবার গড়িয়াহাটে মমতার একটি আন্দোলনে পুলিশ মারমুখী হল। মমতার সঙ্গে ছিলেন সিদ্ধার্থবাবুও। গড়িয়াহাট মোড়ে একটি বহুতল বাজার তখন নির্মীয়মাণ। তাঁরা নিজেদের লোকজন নিয়ে দৌড়ে ওই বাড়ির উপরের একটি ঘুপচি ঘরে ঢুকলেন। আমরা কয়েকজন সাংবাদিকও সেখানে। রাস্তা থেকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়তে লাগল পুলিশ। একটি শেল ফাটল ঘরের কাছেই। দমবন্ধ অবস্থা। অনেকে চেষ্টা করছেন সিদ্ধার্থশঙ্কর ও মমতাকে সরিয়ে নেওয়ার। মানুদা চিৎকার করতে লাগলেন, ‘‘আমি ঠিক আছি। তোমরা আগে মমতাকে দ্যাখো। ওর বেঁচে থাকা বেশি দরকার।’’

কিছুটা দেরিতে শুরু হলেও আমৃত্যু মমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর। যদিও তৃণমূলের ক্ষমতা লাভ সিদ্ধার্থশঙ্কর দেখে যেতে পারেননি। তবে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলন দেখেছিলেন। ২০০৮-এর পঞ্চায়েত এবং ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূলের অগ্রগতি দেখে মমতা যে মহাকরণের দিকে এগিয়ে চলেছেন, সেটা তিনি বুঝে গিয়েছিলেন।

শেষ দিকে নিজের রাজনৈতিক বক্তব্য বা ক্ষোভ জানাতে প্রায়ই চিঠি দিতেন সনিয়া গাঁধীকে। তাতে বিবিধ উপদেশ, পরামর্শ থাকত। মানুদা ভাবতেন, সে সব চিঠির প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হবে! সনিয়া নিশ্চয় উত্তর দেবেন। একবার সখেদ বলে ফেললেন, ‘‘আমার চিঠিগুলি কি সনিয়ার হাতে পৌঁছয় না? নইলে একটিরও জবাব বা প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করে না কেন?’’

এ ভাবেই হয়তো তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, মূল ধারার রাজনীতিতে তাঁর কথা বলার দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর মাসখানেক আগে রোটারি সদনে মোহনবাগান ক্লাবের একদা প্রাণপুরুষ ধীরেন দে-র শতবার্ষিকী সভায় যোগ দিতে গিয়ে মঞ্চের উপর থেকে সটান নীচে পড়ে গিয়েছিলেন দীর্ঘদেহী মানুষটি। সভাকক্ষের

সবাই সমূহ বিপদের আশঙ্কায় আঁতকে উঠেছিলেন। সকলকে আশ্বস্ত করে সিদ্ধার্থশঙ্কর মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন।

তার পরে মঞ্চে মাইক ধরে বক্তৃতায় বললেন, ‘‘বিলেতে সাহেবদের কাছে ঘোড়ায় চড়া শিখেছিলাম। ওঁরা বলতেন, পড়তে না জানলে কিন্তু চড়তে পারবে না। পতন শেখাটা তাই খুব জরুরি।’’

তাঁর জীবনের শেষ অনুভব বোধহয় এটাই।