অক্টোবর, ১৯৬০। লন্ডনের বিখ্যাত ওল্ড বেইলি কোর্ট উপচে পড়ছে। জুরি বারো জন। ন’জন পুরুষ আর তিন জন মহিলা। কোর্টের কর্মচারী তাঁদের হাতে তুলে দিল সেই কুখ্যাত বই— ‘লেডি চ্যাটার্লি’জ় লাভার’। বিচার চলাকালীন পড়তে পারবেন, কিন্তু কোর্টের বাইরে নিয়ে যাওয়া বারণ। বইটা নিষিদ্ধ যে!

ঠিক আগের বছর, ১৯৫৯ সালের ২৯ অগস্ট ব্রিটেনে অশ্লীল প্রকাশনা আইন বা জারি হয়েছে। এই আইন অশ্লীল বই থেকে সত্যিকারের সাহিত্যকে বাঁচানোর আইন। এর জন্য পুলিশের হাতে বেশি ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যদি কেউ এমন বই ছাপাতেন যাতে একটু ‘ইয়ে’ আছে, যাকে ইংরাজিতে বলে ‘পার্পল প্যাসেজ’, তা হলে হাজতবাস অবধারিত। ‘পার্পল প্যাসেজ’ মানে যা পড়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে এক জন চোদ্দো বছর বয়সি স্কুলছাত্রীর মনে। ১৯২৮ সালে র্যাডক্লিফ হল-এর ‘দি ওয়েল অব লোনলিনেস’ বইয়ের একটা লাইনের জন্য গোটা বইটাই নিষিদ্ধ হয়ে যায়— বইয়ের দুই নায়িকা বিছানায় এবং সে রাত্রে তাদের দুজনকে আলাদা করা গেল না। ব্যস, আর যায় কোথায়? চোদ্দো বছরের যে কোনও মেয়ে তো এটা পড়ে নষ্ট হতে বাধ্য!

এই অদ্ভুত আইন সংশোধন করে ১৯৫৯ সালে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ রয় জেনকিন্স বিল আনলেন সংসদে— অশ্লীলতা প্রতিরোধ আইন। এই আইনে বলা হল, একটি লেখা বা ছবি তখনই অশ্লীল বলে পরিগণিত হবে, যখন সে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে মানুষকে কুপথে চালিত করে। রয় জেনকিন্সের আনা এই অশ্লীলতা আইনে অবশ্য একটা বড় পরিবর্তন সাহিত্যগুণ বা ‘লিটারারি মেরিট’। এর জন্যই তো এই আইন করা! কোনও বই যদি সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ হয়, তা হলে তাকে অশ্লীলতা আইনে ফেলা যাবে না। তখনও কেউ জানতেন না, এক বছরের মধ্যেই এই আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে বিশ শতকের অন্যতম বিতর্কিত ইংরেজি উপন্যাস।

‘পেঙ্গুইন পেপারব্যাক’ সেই আইনের ফাঁকটাই ব্যবহার করল। ঔপন্যাসিক ডেভিড হার্বার্ট লরেন্সের স্বদেশ ব্রিটেনে তারা পুনঃপ্রকাশ করল তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস ‘লেডি চ্যাটার্লি’জ় লাভার’। কারণ, তার ঠিক আগে আমেরিকা আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিয়েছে এই বইকে। অতলান্তিক মহাসাগরের ও পারে ‘লেডি চ্যাটার্লি’ আর নিষিদ্ধ নয়।

১৯৩০ সালে মারা যান ডি এইচ লরেন্স। তার দু’বছর আগে তিনি লেখেন এই উপন্যাস। উচ্চবংশীয় স্যর ক্লিফোর্ড চ্যাটার্লি সুদর্শন সুপুরুষ, কিন্তু যুদ্ধে আহত হয়ে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। তাঁর তরুণী, সুন্দরী স্ত্রী কনস্ট্যান্স রিড তথা লেডি চ্যাটার্লির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব শুধু শারীরিকই নয়, মানসিকও। নিঃসঙ্গ লেডি চ্যাটার্লি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাঁদের বিরাট এস্টেটের এক কর্মী— উদ্যানরক্ষক ও ‘গেম কিপার’ (তখনকার ব্রিটিশ অভিজাত এস্টেটের হরিণ, ময়ূর ইত্যাদি পশুপাখির দেখাশোনা ও মাঝে-মাঝে শিকার করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী) অলিভার মেলর্স-এর সঙ্গে। অভিজাত বিবাহিত মহিলার সঙ্গে তথাকথিত নিচু জাতের এক পুরুষের উদ্দাম, বাঁধনছাড়া প্রেমই লরেন্সের উপন্যাসের উপজীব্য। অনেকটা কাটছাঁট করে তা প্রকাশিত হয় প্রথমে ইটালিতে, পরে ফ্রান্সে। তখন লরেন্স যক্ষ্মায় ভুগছেন। যক্ষ্মা তাঁকে দিয়েছিল তিনটে জিনিস— খিটখিটে মেজাজ, পৌরুষহীনতা আর প্রচণ্ড শারীরিক উত্তেজনা। তাঁর স্ত্রী ফ্রিডা তখন এক ইটালিয়ান যুবকের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত, এবং সেই ব্যাপারটা যে ফ্রিডা বিশেষ গোপন রাখতেন সে রকম জনশ্রুতি নেই। যে লরেন্স সারা জীবন শরীরী প্রেমের উপাসক, তাঁর কাছে এই পরিস্থিতি যে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বিচার শুরু হল। সরকারি উকিল মার্ভিন গ্রিফিথ জোন্স সওয়াল করলেন, “যদি কোনও রকম কড়া ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তা হলে এর পর অন্য কোনও বইয়ের বিরুদ্ধে কোনও রকম শাস্তির পদক্ষেপ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। আপনি আপনার ছেলেমেয়েকে এই বই পড়ার অনুমতি দেবেন? মনে রাখবেন, ছেলেদের মতো মেয়েরাও কিন্তু পড়তে জানে, (বেশি দিন আগে নয়, মাত্র ১৯৬০ সালে লন্ডনে এই সওয়াল জবাব চলছে!) আপনার বাড়িতে রাখবেন এই বই? আপনার স্ত্রীকে পড়তে দেবেন? চাকরবাকরদের?”

উকিলবাবু তখনও জানতেন না, জজসাহেব তাঁর স্ত্রীকে বইটা দিয়েছিলেন। তবে এ রকম ভাবার কোনও কারণ নেই যে জজসাহেব খুব উদারচেতা, আধুনিক ভদ্রলোক। আসলে তাঁর সময়ের ভীষণ অভাব। তাই তিনি স্ত্রী লেডি ডরোথি বার্নকে পড়তে দিয়েছিলেন বইটা। ডরোথি বইটা পড়ে বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো দাগ দিয়ে দেন। কোথায় কোথায় প্রছন্ন বা প্রকট যৌনতা আছে, সেগুলো মার্জিনের পাশে নিজের নোটসমেত লাল-নীল কালিতে লিখেও রাখেন। জজসাহেব শুধু সেই বিশেষ নোটগুলো আর দাগ দেওয়া জায়গাগুলোই পড়বেন। পুরো বই পড়ার সময় কোথায় তাঁর?

একপেশে, অসম সেই কোর্টরুম যুদ্ধ। আমাদের সমরেশ বসুকে তার তুলনায় অনেক বেশি ঝক্কি পোয়াতে হয়েছিল। হাংরি জেনারেশনের লেখকদের তো কথাই নেই! ও দিকে ব্রিটেনে লরেন্সের পক্ষে বলতে এলেন ই এম ফর্স্টার, সেসিল ডে লুইস, রেবেকা ওয়েস্ট-এর মতো খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা। যত সংবাদমাধ্যম, সবাই লরেন্সের পক্ষে। ডেলি টেলিগ্রাফ বলল, পর্নোগ্রাফি না আটকে পুলিশ ফালতু সময় নষ্ট করছে লরেন্সকে নিয়ে।

পেঙ্গুইনের উকিল মাইকেল রুবিনস্টাইন অনেক খেটেখুটে কেস’ তৈরি করলেন। পঁয়ত্রিশ জন সাক্ষী জোগাড় হল, কয়েকজনের জায়গা হল রিজার্ভ বেঞ্চে— যদি কেউ না আসতে পারেন! কারা রিজার্ভ? দু’টো নামই যথেষ্ট— টি এস এলিয়ট আর অল্ডাস হাক্সলি। যার রিজার্ভ বেঞ্চই এত শক্তিশালী, তার প্রথম টিম কেমন হতে পারে, সহজেই অনুমেয়। আর অশ্লীলতা বা নীতিবোধ? উলউইচের বিশপ জন রবিনসন সাক্ষ্য দিতে এসে বললেন, “এতে যৌনতা কোথায় ধর্মাবতার? অশ্লীলতা কোথায়? এ তো আধ্যাত্মিক মিলনের গল্প। প্রভুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার বর্ণনা! এই বইটি প্রতিটি ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানের পড়া উচিত!” উল্টো দিকে সরকারি তরফে নামজাদা কাউকে পাওয়াই গেল না। আমেরিকা থেকে উড়িয়ে আনার কথা ছিল এক সাহিত্য সমালোচককে, তাঁর মনে হয়েছিল, লেখাটা অশ্লীল নয়, বরং বড্ড বোরিং, বাজে একটা কমেডি। তিনিও পরে এত দূর উজিয়ে আসতে অস্বীকার করলেন। সরকারি কৌঁসুলিই বইয়ের ‘অশ্লীল’ জায়গাগুলো পড়ে শোনালেন।

২ নভেম্বর জুরিরা রায় দিলেন— মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা আলোচনার পর। ‘লেডি চ্যাটার্লি’জ় লাভার’ মুক্তি পেল। বারো জন জুরি রায় দিলেন লরেন্সের পক্ষে, তাঁর মৃত্যুর ঠিক তিরিশ বছর পর। রায় বেরনোর পনেরো মিনিটের মধ্যেই লন্ডনের চেরিং ক্রসের বিখ্যাত পাঁচতলা বইয়ের দোকান ‘ফয়েলস’ থেকে বিক্রি হয়ে গেল উপন্যাসের তিনশো কপি! তখনও সব কপি ছাপানো হয়নি। গোপনে উপন্যাসের কিছু কপি বড় বড় দোকানগুলোয় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরনো বইয়ের দোকান ‘হ্যাচার্ড’ থেকে সব বই বিক্রি হয়ে গেল চল্লিশ মিনিটের মধ্যে।

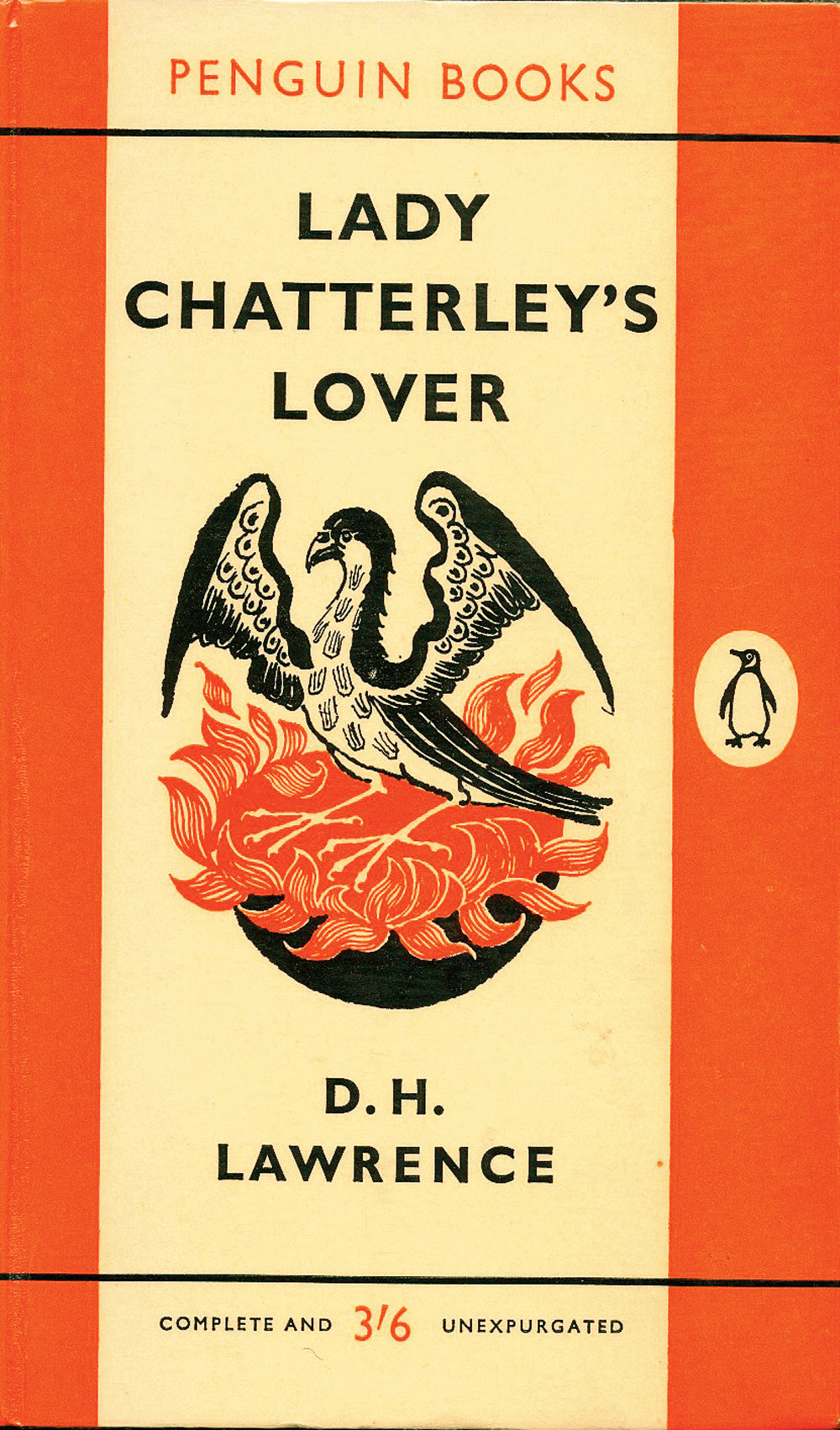

পেঙ্গুইন প্রকাশিত পেপারব্যাকের প্রচ্ছদ

রায় বেরনোর পর থেকেই প্রকাশকের নাওয়াখাওয়া আর ঘুম মাথায় উঠেছিল। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আরম্ভ হল ছাপাখানার কাজ। প্রকাশের দিন ধার্য হল ১০ নভেম্বর। মানে ঠিক আট দিনের মাথায়। কত কপি বই ছাপানো হবে? সেই প্রাক-কম্পিউটার যুগে প্রথম অর্ডার গেল ৩ নভেম্বর— এক লক্ষ কপির! বিকেলে সেটা বেড়ে হল তিন লক্ষ কপি। নভেম্বরের ৫ তারিখ দশ ট্রাক ভর্তি কাগজ পৌঁছল ছাপাখানায়। পরের তিন দিনে ব্লক তৈরি করে, প্রুফ দেখার কাজ শেষে সাড়ে চার লাখ কপি পৌঁছে গেল প্রকাশকের কাছে, আর প্রকাশের আগের দিন আরও পঞ্চাশ হাজার। অর্থাৎ ১০ নভেম্বর বই প্রকাশের দিন পাঁচ লাখ কপি জোগান দিল পেঙ্গুইন।

কুড়ি লক্ষ কপি বই বিক্রি হল। এমনকি ইয়র্কশায়ারের এক মাংসের দোকানদার বই বিক্রি করলেন মাংসের সঙ্গেও! এই দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গপত্রে লেখা হল, ‘এই বই প্রকাশের জন্য পেঙ্গুইন বুকস ১৯৫৯ সালের অশ্লীল বই প্রকাশ আইন অনুযায়ী, লন্ডনের ওল্ড বেইলি কোর্টে ১৯৬০ সালের ২ নভেম্বর অবধি সাজাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সংস্করণ আমরা উৎসর্গ করছি সেই বারো জন জুরিকে— ন’জন পুরুষ এবং তিন জন মহিলা— যাঁরা ‘নির্দোষ’ রায় দিলেন এবং ডি এইচ লরেন্সের শেষ উপন্যাস ব্রিটেনের জনগণের কাছে সহজলভ্য করে দিলেন।’

সম্প্রতি বিখ্যাত নিলাম সংস্থা ‘সদবিজ়’-এ নিলাম হল সেই বই, জজসাহেবের কপিটি। একটি নীলচে রঙের ব্যাগসুদ্ধু। ব্যাগটা বুনেছিলেন লেডি ডরোথি নিজেই। জজসাহেব সম্মাননীয় ব্যক্তি। তিনি এমন একটি কুখ্যাত অশ্লীল বই হাতে করে ঘুরলে লোকে কী বলবে? যাতে কেউ না দেখতে পায় সে জন্যই ওই ব্যাগের আড়াল। মনে করা হয়েছিল হাজার পনেরো পাউন্ডে বিক্রি হতে পারে বইটা, কিন্তু দর উঠল প্রায় ৫৬ হাজার পাউন্ড! কোনও পেপারব্যাকের জন্য আজ অবধি এটাই সর্বোচ্চ দর। সদবিজ়-এর এই বিশেষ কপিটা যাতে দেশের বাইরে না বিক্রি হয়ে যায়, সে জন্য ব্রিটেনে আরম্ভ হল ক্রাউড ফান্ডিং। কুড়ি হাজার পাউন্ড চাঁদা উঠল, আর ছত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড দিল ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়। অবশেষে তারাই মালিকানা পায় এই ঐতিহাসিক কপিটার। এই বিশেষ কপিটা প্রথম কিনেছিলেন ক্রিস্টোফার কোন, তাঁর ব্যবসার (কোন অ্যান্ড সিগার কোম্পানি) অংশীদার স্ট্যানলি সিগারকে উপহার দেওয়ার জন্য। ক্রিস্টোফার কেনেন চার হাজার তিনশো সত্তর পাউন্ডে, তখনও পর্যন্ত একটা পেপারব্যাকের জন্য এটাই সবচেয়ে বেশি মূল্য।

কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল এই বই প্রকাশের প্রতিবাদে। এডিনবরাতে বই পোড়ানো আরম্ভ হল। মহিলা গ্রন্থাগারিকরা অনুমতি চাইলেন ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে, তাঁরা এই বই দেওয়া-নেওয়া করতে চান না। এই বই হাতে করে পুরুষ গ্রাহকদের দিতেও তাঁদের লজ্জা করে। আমেরিকা, জাপান বা কানাডাতেও একই অবস্থা। ১৯৬৪ সালে মুম্বইয়ের (তৎকালীন বোম্বাই) বই-বিক্রেতা রঞ্জিত উদেশিকে পুলিশ গ্রেফতার করল ২৯২ ধারায়। অশ্লীল বই বা পত্রপত্রিকা বিক্রয় বা প্রচার নিষিদ্ধ এই ধারায়। মামলা হল। সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখলেন।

আমেরিকায় হেনরি মিলারের ‘ট্রপিক অব ক্যানসার’ আর ব্রিটেনে ‘লেডি চ্যাটার্লি’জ় লাভার’, এই দু’টি বইয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠা ঐতিহাসিক ঘটনা। শিল্পের উপর থেকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় নীতিবাগীশদের জ্যাঠামশাই হয়ে ওঠার ওখানেই ইতি। রাষ্ট্র আর নির্দিষ্ট করে দেবে না আমি কী লিখব বা পড়ব, কোন সিনেমা দেখব, কী খাব আর কোন সাবান গায়ে মাখব। কী হল পরবর্তী সময়ে? এই একটা বইয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া ব্রিটেনের সমাজে হল সুদূরপ্রসারী। কয়েক বছরের মধ্যেই ব্রিটেনে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল নাটক আর সিনেমা থেকে। সমকামিতা আর গর্ভপাত আর আইনত দণ্ডনীয় রইল না। ব্রিটেন তখন মুক্ত সমাজ। সেখানে বাক্স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা পরম যত্নে লালিত। ‘লেডি চ্যাটার্লি’জ় লাভার’-এর মতো সাহিত্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মতো ভুল তারা আর করেনি।