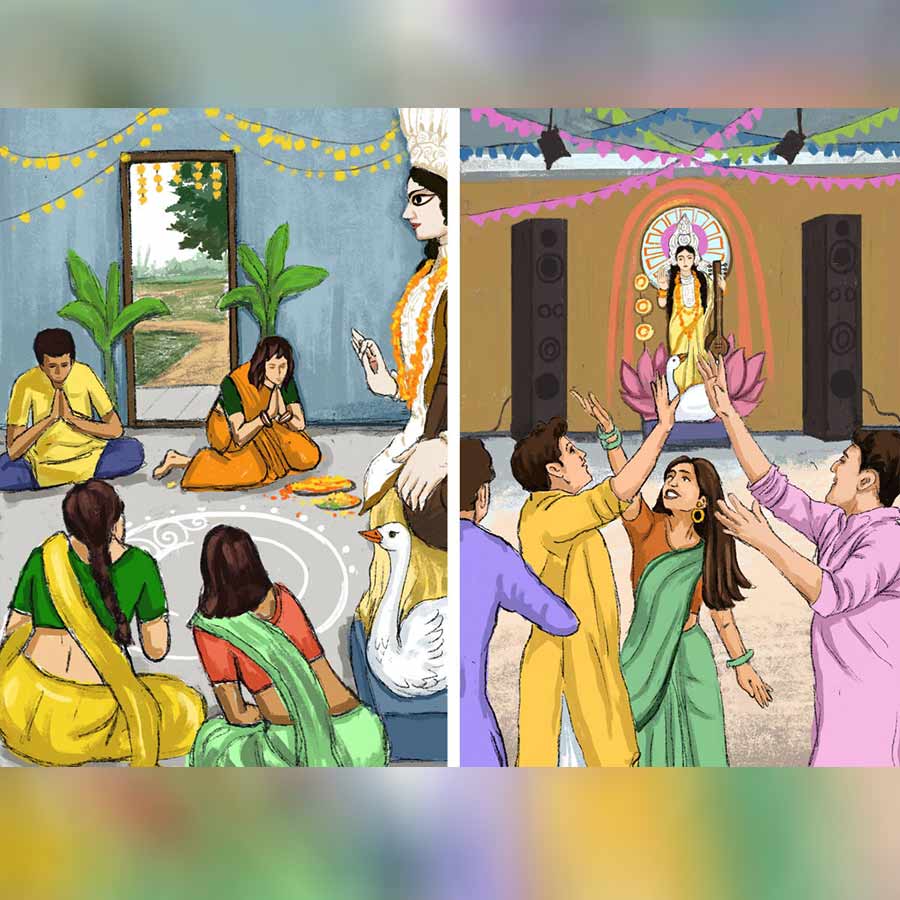

গত কয়েক দশকে বিপুল বদল হয়েছে সমাজে। স্মার্টফোনের ভিতর ঢুকে আরও একলা হয়েছে পৃথিবী। বদলে গেছে সরস্বতী পুজোও। হাউজ়িং সোসাইটির মিশ্র সংস্কৃতি, ডিজে বক্সের গুমগুম শব্দ বুকে কাঁপন ধরায়। জাঁকজমকে হারিয়ে গেছে স্নিগ্ধতা। এখন আর কেউ তাঁর কাছে জ্ঞান-বিদ্যার প্রার্থনা করে কি? অনিতা অগ্নিহোত্রী

ভোর সাড়ে তিনটে। কিন্তু ঘুম-ভাঙা ধোঁয়াটে মাথায় মনে হত মাঝরাত। ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা জার্মান টাইমপিসের অ্যালার্মের আওয়াজ যায় বোধহয় কালীঘাট ব্রিজের মাথা পর্যন্ত। এটা আমাদের তিন ভাইবোনকে জাগানোর জন্য। মা নিজে উঠেছেন আরও ঘণ্টা দুই আগে। উঠেছেন বললে ভুল হবে, আদৌ ঘুমোননি। আমাদের ওঠার আগেই কলাপাতা ধুয়ে টুকরো করে তাতে শসা শাঁকালু কমলালেবু আপেল কেটে ছাড়িয়ে রাখা হয়ে গেছে। আগের দিন বিকেলে নিয়ে আসা দূর্বা বেছে, ফুল বেলপাতা আমপাতা সব তৈরি পিতলের থালায়। পিতলের ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, জলের ঘট সব ঝকঝকে করে মেজে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। স্কুল থেকে ফিরে ঠাকুরের বেদিতে চালের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা দেওয়া আর হাঁস আঁকা আমার কাজ। হাঁসের চোখটা কিছুতেই ঠিকঠাক হয় না। চোখের মণির ফুটকিটা গড়িয়ে ঠোঁটের দিকে চলে এসে ধ্যাবড়া করে দেবে হাঁসের মুখ। হাঁসকে কেমন রাগী-রাগী দেখায় আর আমার বুক দুরুদুরু করে। হাঁসের মনে রাগ থাকলে কি দেবী প্রসন্ন হবেন!

আমাদের সরস্বতী ঠাকুর ছোট, এক ছাঁচের। পিছনে যে গোল ফাঁকা থাকে, তাই ধরে নিয়ে আসা যায়। পটুয়াপাড়ার মোড়ের ওই বিশাল ভিড়ে মা যাবেন না। কিন্তু ঠাকুর আনতে হবে তাঁর পছন্দ মতো। নইলে খুঁতখুঁত চলবে পুরো এক বছর। মুখ সুন্দর হতে হবে, আর পুরো সাদা। কোনও রঙের আভা কি পালিশ, নীল গোলাপি সাদা কিছুই চলবে না। খুঁতখুঁত চলবে এক বছর ধরে, কারণ নতুন ঠাকুর এক বছরই থাকবেন পুজোর আসনে আর বিসর্জন দেওয়া হবে গত বছরের প্রতিমা।

কত বাড়িতে দাঁড়ানো ঠাকুর যায়, রিকশায় চেপে কাঠামোর উপর গড়া বড় প্রতিমা। আমাদের প্রতি বারই সেই ছোট্ট প্রতিমাটি, তাও বিস্তর দরাদরির পর তাঁকে বাড়িতে আনা। মন খারাপ লাগে, কিন্তু পুজোর বাজারে আমাকে তো যেতেই হবে সঙ্গে। ঠাকুর কেনার আগে হবে দশকর্ম বাজার। বাবাকে অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলা হয়েছে। সন্ধের মুখে কালীঘাট বাজারে থইথই ভিড়। আমি আগেই মায়ের মুখে মুখে বলা শুনে ফর্দ করে নিয়েছি। যার আরম্ভ চারটে তিরকাঠি আর লাল সুতো দিয়ে। চার তিরকাঠি বসবে নরম মাটির তালের উপর, কাঠির মাথায় থাকবে ভূর্জপত্র, তার উপর দিয়ে চার পাক ঘুরে যাবে লাল সুতো, এমন সন্তর্পণে যে কাঠিরা হেলে না পড়ে।

দশকর্ম সামগ্রীর তালিকা দেওয়া হয় কালীতারা ভান্ডারে। প্রবীণ দোকানদার নাকের উপর চশমা নামিয়ে একটি করে টিকচিহ্ন দিতে থাকেন। কত জিনিস। সুপারি, হরীতকী, আলতাপাতা, অভ্র, আবির, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চশস্য, ঘটের জন্য সিঁদুর। ফর্দ রেখে আমরা চলে যাব, বড় কাগজের ঠোঙায় সব প্যাক হয়ে থাকবে, আবার আধঘণ্টা পর ফুল, মালা, বেলপাতা সব কিনে এনে, ফলের দোকান ঘুরে দশকর্ম জিনিস নিতে ফেরা। ফুল-ফলের দোকানে অত টান বোধ করি না, কিন্তু আমার প্রিয় নারকোলি কুল আর খেজুরের দিকে তলে তলে মন রাখি। খেজুর অত সুলভ হয়নি তখনও বাঙালির ঘরে, কিন্তু গায়ে গায়ে লেগে থাকা ফলগুলি সাজিয়ে ধুয়ে রাখতে আমাকেই দেওয়া হয়। আর কুল। কুল দুই প্রকার। টোপা আর নারকোলি। টোপা কুল এত যে খেয়ে শেষ করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত মা বাড়তি কুলের চাটনি বানিয়ে ফেলবেন। কিন্তু নারকোলি কুল! সোনালি, ঈষৎ নারকোল তেলের ঘ্রাণ তার বুকের মধ্যে। পুজোর আগে খেলে বিদ্যে হয় না বলে বহু কষ্টে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখা। বিদ্যে হতে হবে। তার জন্যই তো এত ত্যাগ, এত কষ্ট।

বাজার শেষ করার আগে শুকনো মিষ্টির দোকান। কদমা, তিলতক্তি আর বীরখণ্ডি। এরা যেন আমাদের মতো তিন ভাইবোন, কোমর বেঁধে পুজোর জোগাড়ে নেমেছে। কদমা যে কী করে দাঁতে ভাঙতাম, এখন ভাবলে অবাক হই। তিলতক্তি তুলনায় কম কটকটে, কিন্তু দাঁতে তিল বেঁধে যায়। ছোটবেলায় এ সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় থাকত না, মুখের মধ্যে এক বার ভেঙে ফেললে কেবল চিনি আর চিনি। কী অপরূপ উল্লাস।

কিন্তু পুজো সাজানোর এই যে নৈশ ধুমধাম, এর পিছনে ভক্তিভাব ছাড়াও ছিল বাস্তববোধ। কোনও গূঢ় কারণে আগে থেকে ঠাকুরমশাইকে বলা হয় না। হয়তো তাঁদের বাস কোথা জানা নেই বলেই। না হলে অন্য কারণ তো আজ অবধি ভেবে বার করতে পারিনি। পুজো সাজানো শেষ ও নিখুঁত হলে (যার মধ্যে আছে খাগের কলমযুক্ত মাটির দোয়াত চারটিতে কাঁচা দুধ পবিত্র ভাবে ঢালা আর দোয়াতের মাথায় বসিয়ে দেওয়া একটি করে নারকোলি কুল এবং মায়ের লুচির কড়া স্টোভে চাপানো) ভোর সাড়ে চারটেয় সময় বাবা গিয়ে দাঁড়াবেন হাজরা ও হরিশ মুখার্জি রোডের মোড়ে, গায়ে সোয়েটারের উপর চাদর জড়িয়ে, এবং ওই মোড় দিয়ে চলমান কোনও পূজারিকে পথের মধ্যে ধরে ফিসফিস করে বলবেন, “ঠাকুরমশাই, আসুন না আমাদের বাড়ি, সব গোছানো আছে, আপনি পুজোটা করেই...”

“না না, দেরি হয়ে যাবে, যাচ্ছি অন্য এক বাড়ি...”

“আসুন না, সব তো গোছানোই আছে, আপনি কেবল এক বার...” হয়তো এই রকমই কোনও কথা হত। যত ক্ষণ না তিনতলার জানলা দিয়ে বাবাকে আধো আলো-আঁধারে ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে, নামাবলি পরিহিত কারও সঙ্গে, তত ক্ষণ আমাদের হৃৎপিণ্ডের শব্দ কানের গোড়ায় উঠে আসবে।

হে মা সরস্বতী, যদি ঠাকুরমশাই না আসেন তা হলে তো পুজো হবে না, প্রসাদের লুচি বেগুনভাজা খেজুর আমসত্ত্ব কদমা, সব নষ্ট হবে।

পুজো না করে তো প্রসাদ খাওয়া যায় না! পুরোহিতের পুজো প্রকরণের উপর মায়ের বিরাট ভক্তি অনেকটাই প্রয়োজনভিত্তিক। ভুল মন্ত্র বললে আর ভুল ভাবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করলে যদি পুজোর ফল না হয়?

বাড়ির পুজোর প্রসাদ খেয়ে স্কুলে ছুট। সেখানে উঁচু ক্লাসের দিদিরা মণ্ডপ সাজিয়ে রেখেছে আগেই। আমি প্রসাদ খেয়ে এসেছি কাজেই স্কুলে অঞ্জলি দেওয়ার পাট নেই। পুজোর নিয়ম-রীতির দিকেও মন নেই। আছে সারি বেঁধে বেঞ্চে বসে খিচুড়ি বেগুনি আর চাটনি খাওয়া।

পরে কলেজ পেরিয়ে আমরা নিজেরাই পূজাবিধি দেখে অঞ্জলি দেওয়া আর সরস্বতীস্তোত্র পাঠ ইত্যাদি করেছি। মায়ের বিধিনিষেধ তখন কিছুটা শিথিল, হয়তো আমাদের লেখাপড়া এগোনোর ফলে সরস্বতী পুজোর ফল ফলেছে, এমন ধরে নিয়েছেন। যাই হোক, নামাবলি পরা ঠাকুরমশাই আসনে বসে ‘এটা কই ওটা কই’ বলে যা চাইতেন, আধঘোমটা দেওয়া তাঁতের চওড়া-পাড় শাড়ি পরা মা তা সবই হাতের কাছে ধরে দিতেন। পঞ্চশস্য আলতাপাতা পঞ্চগব্য আমের বোল ঘি দই দুধ মধু কিছু বাদ যেত না।

পুরোহিত বলতেন, “বাহ্, সবই এনে রেখেছেন দেখছি।”

পুজো আরম্ভ করার পর উপকরণ আনতে ছুটে বাজারে যায় এমন বাড়িও আছে, তাঁদের কারও কারও মুখেই শুনেছি।

পুজোর তথাকথিত শুদ্ধতার উপর প্রাণমন নিয়োজিত করার পিছনে, এখন বুঝি, মায়ের কিশোরীবেলার ক্ষতের যন্ত্রণা কাজ করত। বালিকাবেলায় নিজের বরকে পছন্দ করার পর পরিবারের চাপে বিয়ে করতে হয়। সেই অপরাধে চোদ্দো বছরের কৃতী ছাত্রীকে বহিষ্কার করে স্কুল। কড়া অনুশাসন। বিবাহিত মেয়ের সংসর্গ অন্য ছাত্রীদের অন্তর কলুষিত করবে। পড়া আর হল না। ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডির এ-পারে রয়ে যাওয়া ভগ্নহৃদয় মা তাঁর তিন সন্তানের পড়াশোনার তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিযুক্ত করলেন। অন্য কোনও পুজো হত না বাড়িতে, লক্ষ্মীপুজোও না। দরকার যেন কেবল সরস্বতীর বর। নিজের জীবনের বিদ্যা (ডিগ্রি অর্থে) সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে না পেরে সরস্বতীর করুণা চেয়ে নেওয়া সন্তানদের জন্য।

মায়ের এই সরস্বতী-আকুলতা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। পুজোর রীতি, মূর্তি ইত্যাদি পৌত্তলিকতার অনুষঙ্গ আমাকে ত্যাগ করেছিল বাংলার সীমা ছাড়ানোর পরই। কিন্তু তার পরেও যে আমি নিজের বাড়িতে সরস্বতী পুজো করেছি রিকশায় বসিয়ে বড় ঠাকুর এনে, তার পিছনে ছিল ভক্তিভাবের স্মৃতি আর ছোটবেলার না-মেটা শখ।

পৌত্তলিকতা কেবল তুচ্ছ সংস্কার নয়, এখন বুঝি। প্রতিমার মধ্যেও গভীর তাৎপর্য থাকে, কারণ তা বহু পূজকের রূপকল্পনার বিবর্তন। প্রমাণ বহু প্রাচীন পাথর ও কাঠের সরস্বতীমূর্তি। বৌদ্ধ রূপকল্পনায় সরস্বতী সিংহবাহিনী, আবার কখনও মরালবাহিনী। কখনও চতুর্ভুজা, কখনও দ্বিভুজা। উত্তর ভারতে ময়ূরবাহনা সরস্বতীও পূজিত হন, হাতে বেদগ্রন্থ, কমণ্ডলু।

প্রসূন কাঞ্জিলাল লিখছেন, “আমরা যাঁকে ঘরের মধ্যে বা বিদ্যালয়ে অর্চনা করি, তিনিই বৈদিক দেবী সরস্বতী, বাঙালী কল্পনায় দুর্গার কন্যা নন। বৌদ্ধ আরাধনায় তিনি বাগীশ্বরী। যে সময় সরস্বতী ছিল প্রধান নদী, প্রবহমান জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে বহমান জলধারাও পূজিতা হতেন, সরস্বতী নদীকূলেই গড়ে উঠেছে সভ্যতা। অনন্ত বাক্শক্তিময় ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতীক তিনি, ব্রহ্মার সহধর্মিণী ত্রিদেবীর এক জন। জ্ঞানের প্রতীক বলে দেবী শুভ্রবর্ণা, তাঁর জন্য নিবেদিত পূজাদ্রব্যও শুভ্র।”

বৈদিক দেবীর চেয়ে কিন্তু আমার হৃদয়ের অনেক আপন রবীন্দ্রনাথের কল্পনা। পূজাবিধিতে লেখা সরস্বতীস্ত্রোত্র ততখানি কখনও টানেনি, যতখানি ডাক দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা। ‘মধুর মধুর ধ্বনি বাজে’ ছিল আমাদের স্কুলের সমবেত প্রার্থনাসঙ্গীত। সপ্তাহের সাত দিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাতটি গান। সমবেত গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতটির পুরো মাধুরী বুঝতে পারতাম না। পরে একা শুনে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ দেবী সরস্বতীর প্রতি এমন অনুরাগ কী ভাবে পেলেন, তা ভেবে কূল পাই না। কেবল ‘মানসমধুপ পদতলে মুরছি পড়িছে পরিমলে’র চিত্রকল্প নয়, কবির হৃদয় উজাড় করে দিয়েছেন এক কল্পনার শতদলবাসিনীর চরণে। না হলে কোথা থেকে আসে এই গানের বাণী— ‘না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে’? আঁধার রাতে পাওয়া ধনের জন্য তাঁর বিসর্জিত অশ্রুজল না হলে কেনই বা বীণাবাদিনীর শতদলদলে টলমল করবে?

অনেক দিন আগে আমি সবে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজে ঢুকেছি, আমার চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে লীলা মজুমদার বলেছিলেন, নিজের লেখালিখি নিয়ে বেশি চিন্তা না করতে। উদ্ধৃত করেছিলেন, ‘যতদিন থাকে ততদিন থাক, যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক, যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক ধূলার মাঝে’। তখনও পুরো কবিতাটি পড়িনি, পরে খুঁজে পেয়েছিলাম ‘সাধনা’ কবিতাটির গভীর বেদনা। আজ তাকে নিজের লেখকজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি।

“বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ

আমার সে নয় সবার সে আজ

ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ

বিবিধ সাজে।

যা-কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন

দিতেছি চরণে আসি—

অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,

বিফল বাসনারাশি।”

“দেবী, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসে অনেক গান, পেয়েছি অনেক ফল”— কে এই দেবী? ইনিই কি সেই ‘মাঘে মাসি, শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ’ বন্দিতা শুভ্র বস্ত্রাবৃতা বীণাপাণি, যাঁর অপ্রসন্নতার আশঙ্কায় আশৈশব পুজোর আগে নারকোলি কুল খাওয়া থেকে বিরত থেকেছি? না কি, ‘আমার হিয়ার ভিতর হইতে তোমাকে কে কৈল বাহির’-এর মতো ইনিই আমার অন্তরদেবতা, যাঁর উদ্দেশে নিবেদিত ‘আমার দিবানিশার সকল আঁধার-আলা?’ লেখক তাঁর সৃজনের অমৃত কাকে নিবেদন করেন? পাঠকের প্রত্যাশাকে নয়, তাঁর চিত্তের নিভৃতিকে, সেখানে কেউ কান পেতে থাকে হৃদয়ের গহন দ্বারে, নিভৃত নীল পদ্মের জন্য ভ্রমর যেখানে বিবাগী হয়।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম স্মরণীয় কবিতা ‘পুরস্কার’। মূর্তিপূজনের থেকে যোজন দূরে দাঁড়িয়ে যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কবিতার কবি বলেছিলেন, ‘সেই ভালো মাগো যাক যাহা যায়, জন্মের মত বরিনু তোমায়, কমল গন্ধ কোমল দু-পায় বার বার নমো নমো’। ইনি কোনও মূর্তি নন, কালপ্রবাহের তীরে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনশীল মানবসভ্যতার দিকে যিনি অবিচল নির্মোহ দৃষ্টি রেখেছেন, বাণী বীণাপাণি সেই সময়সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা কবিরই আত্মরূপ। সারস্বত সাধনার স্বরূপ এই দেবী সরস্বতী। বাগ্দেবী। এঁর প্রসাদে কালিদাস হয়ে উঠেছিলেন মেঘদূতের কবি। রবীন্দ্রনাথের ‘জয়পরাজয়’ গল্পে পুণ্ডরীকের কাছে বাগযুদ্ধে পরাজিত মরণাহত সভাকবি শেখর রাজকন্যা অপরাজিতাকে সরস্বতী মনে করেছিলেন— “মনে হইল, তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া আছে।”

এ সবই ব্যক্তিগত স্মৃতির গোটানো পট এখন। মেলে ধরলেও নতুন প্রজন্মকে বোঝানো যাবে না।

গত ছয় থেকে পাঁচ দশকে বিপুল বদল হয়েছে দেশে, সমাজে, প্রযুক্তিতে। শিথিল হয়েছে সমাজবন্ধন। হ্রস্ব হয়েছে অভিনিবেশ। বাড়িতে গানের জলসা, প্রতিবেশীর সঙ্গে উৎসব-অনুষ্ঠানের জায়গায় এসেছে মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা, তার পর স্মার্টফোনের ভিতর ঢুকে আরও একলা হয়ে গেছে পৃথিবী। হাউজ়িং সোসাইটির মিশ্র সংস্কৃতি, তাতে ডিজে বক্সের গুমগুম শব্দ ভীরুদের বুকে কাঁপন ধরায়। এখন পৃথিবী উপভোক্তার, পছন্দের বিস্তৃতির, স্বাচ্ছন্দ্য আর দৃশ্যমান বৈষম্যের। জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা আছেন তাঁদের উৎকর্ষের সাধনায়। কিন্তু পৃথিবী এখন পর্দার ও মাঠের তারকাদের। কলকাতার দুর্গাপুজো নাকি এখন চল্লিশ হাজার কোটির ব্যবসা। কিন্তু দেবী কোথায়? প্রতিমাশিল্পীদের দৈন্য ও অনিশ্চিত জীবন তো বদলায়নি।

সরস্বতী কি আছেন এখনও আমাদের চেতনার কেন্দ্রে? মধ্যবিত্তের বার্ষিক পূজায় যিনি উদিতা হতেন স্কুলে বা বাড়িতে, তাঁর আরাধনার পিছনে ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সাফল্যের কামনা। কিন্তু সাহিত্যের পাঠও ছিল একই রকম আগ্রহের। মধ্যবিত্তের অর্থ ছিল না, শিক্ষার জন্য আকুলতা ছিল, ছিল সাহিত্যের জন্য অনুরাগ। বাড়িতে বই, লাইব্রেরিতে বইয়ের অভাব ছিল না। বিশ্বায়নের পরবর্তী পৃথিবীতে অর্থ উপার্জনের জন্য ডিগ্রি লাভ তেমন জরুরি নয় আর। গত এক দশকে শিক্ষার গুরুত্ব কমতে কমতে এমন তলানিতে ঠেকেছে যে সরকারি স্কুলগুলির নাভিশ্বাস উঠছে। আমাদের দরিদ্র, অল্পবিত্ত পরিবারের সন্তানরা এখানেই পড়াশোনা শিখেছে এত কাল। শিক্ষকের অভাব, প্রশাসনিক কাজের চাপ ন্যুব্জ করে দিয়েছে সরকারি স্কুলগুলিকে। লাইব্রেরিগুলি জীর্ণ হয়েছে, তাদের কর্মী নিয়োগ বন্ধ হয়েছে। ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়ার নামে গ্রামেগঞ্জেও গজিয়ে উঠছে প্রাইভেট স্কুল, যাদের অধিকাংশই শিক্ষার মান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের হারে কোনও শ্রেয়ত্ব দাবি করতে পারে না। সরকারি স্কুলে ভরসাহীন অভিভাবকরা অগত্যা ছুটছেন সেখানেই।

বহু বছর হল, রাজ্যে কিংবা সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষার গুণমান নিয়ে কোনও কথা হয় না। কোভিডের পর ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে প্রাথমিক স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের শেখার ক্ষমতার অবনমন। তা এখনও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কেবল স্কুলে ভর্তি হওয়া তো শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হতে পারে না। একই সঙ্গে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের যে হার দেখা যাচ্ছে, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। এদের ৮৫ শতাংশই দলিত ও জনজাতির। স্কুল থেকে বেরিয়ে এরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, তার সমীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই।

বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রের ছবি বড়ই করুণ। রেজিস্ট্রেশন করেছে অথচ গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেনি, এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিরাট। তাদের অনেকেই, যারা কলেজে ভর্তি হয়েছে, ক্লাসে আসে না। ৫০ জনের ক্লাস চলে ১০-১৫ ছাত্রছাত্রী নিয়ে। একই পরিস্থিতি দৃশ্যমান জেলা স্তরে ও গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলিতে। ছাত্রসমাজে বিপুল নৈরাশ্য চোখে পড়ছে, বিশেষ করে শিক্ষক নিযুক্তিতে বিরাট দুর্নীতির পর।

সারস্বত সাধনা তো বহুদূর। কেবল হতাশা নয়, ভাবার ক্ষমতাও কমছে কলেজ-স্কুলের ছেলেমেয়েদের। যান্ত্রিক, রোবটসদৃশ হয়ে যাচ্ছে তারা। কল্পনা করে লিখতে পারছে না। একটা পুরো বই পড়ে উঠতে পারছে না অধিকাংশই। তাদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত স্মার্টফোনে। প্রশ্ন যা-ই হোক, তারা নিজে ভেবে লিখতে নারাজ। গুগল বা এআই-এর সাহায্য নিয়ে লেখে। ফলে, সারা ক্লাসের লেখা এক রকম।

অর্থনৈতিক বৈষম্য কমার বদলে বেড়ে চলেছে। দারিদ্রের কারণে স্কুলছুট ছেলেরা যোগ দেয় পরিযায়ী শ্রমিকের দলে। অপরিণত বয়সের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়— বিয়ের নামে পাচারও। হ্যাঁ, বাড়িতে এখনও সরস্বতী পুজো হয়, পুজো হয় স্কুলেও। সরস্বতী পুজোর দিন কিশোর-কিশোরীদের নতুন প্রেম নিবেদনের দিনও বটে। জাঁকজমক তো বেড়েছে, কিন্তু সরস্বতীর আসন আর সেই কমলের বুকে নেই। তাঁর কাছে বিশুদ্ধ বিদ্যাবত্তার আকুলতায় হাতজোড় করে কি আর কেউ? সন্দেহ হয়।

আসলে পড়াশোনা, পাঠ্যবইয়ের বাইরে ভাবনাচিন্তা, কথার বিনিময়, চেতনার স্পন্দন— সবই নিবু-নিবু এখন। এ এক অলীক আলো-আঁধারি, যখন মানুষ আর যন্ত্র একা, আর যন্ত্রের হাতে পড়ে কিশোর কিশোরী-মনও যন্ত্র। সমাজ বদলালেও সংবিধানগত কিছু দায়িত্ব নিশ্চয়ই থাকে গণতন্ত্রের। নিযুক্তির স্বচ্ছতা দাবি করে রাস্তায় বসা শিক্ষকরা নির্বিচার প্রহার পেয়েছেন পুলিশের লাঠিতে। শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা অপহৃত। শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিশ্চিহ্ন। সরস্বতী যেন আর আরাধনার ধন নন, তিনি নিছক এক মৃৎপ্রতিমা মাত্র। পুজো নেহাতই অভ্যাস, প্রচলনের দাসত্ব, উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে সেই কবে! জাঁকজমকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অন্তঃসারশূন্যতাও।

এক সরস্বতী পুজোর সুন্দর সকাল স্মৃতিতে রয়ে গেছে। তখন কলকাতার বাইরে থাকি প্রায় সময়। ফলে বাড়িতে সরস্বতী পুজো হয় না। সেবার ডাক পেলাম নবনীতা দেব সেনের কাছ থেকে। বললেন, “এসো, এ বার আমার বাড়িতে, সকালে অঞ্জলি দেবে।”

পিঠে দীর্ঘ কেশ ছড়িয়ে রঙিন তাঁতের শাড়িতে নবনীতাদি পুজো সাজিয়ে বসেছেন। সাজানো অনেকটাই আমার মায়ের মতো। লুচি ভাজার গন্ধ আসছে। কেবল কোনও পুরোহিত নেই। নবনীতাদি পড়বেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। পড়লেন, ‘পুরস্কার’। সম্পূর্ণ কবিতাটি। যেন দীর্ঘ এক পূজামন্ত্র। তখনও কোভিড আসেনি। মাঘের ফুল্লকুসুমিত সকাল আনন্দে উপচে পড়ছে।

সে দিন দুপুরবেলা পুজোর প্রসাদ খাওয়া স্বপ্না দেবের দমদম পার্কের বাড়িতে। আমাকে লুচি-ফল-মিষ্টি খাইয়ে নবনীতাদি খিচুড়ি দিলেন টিফিনকৌটো ভরে। বললেন, “আমার নাম করে স্বপ্নাকে দেবে।”

দুপুরে দুই বাড়ির খিচুড়ি ভাগাভাগি করে খাওয়া হল। অপূর্ব আনন্দ। তার পর কিছু কাল পর সুখ বদলে যায় বিষাদে। ২০১৯-এর নভেম্বর। নবনীতাদি চলে গেছেন, নীচে হুইলচেয়ারে বসে আছেন স্বপ্না দেব। বন্ধুর স্মরণসভায়। মেধাবী, তেজস্বী সাংবাদিক স্বপ্নাদিও বই ভালবাসতেন, অসুস্থ অবস্থাতেও দ্রুত শেষ করতেন উপহার পাওয়া বই। তরুণদের লেখা পড়ে ফোন করতেন নিজে থেকে। তিনটি খবর কাগজ পড়তেন মন দিয়ে। অসুখ তাঁকে সম্পূর্ণ পরাজিত করার আগে পর্যন্ত হাতে একটি বই সর্বদা ধরা থাকত।

আজ আমার সেই দুই মগ্ন সরস্বতীর কেউ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু বুকের মধ্যে আসনে তাঁদের দেখতে পাই চোখ বন্ধ করলেই।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)