শুধু ধর্মের নয়, বিজ্ঞানের কলও বাতাসে নড়ে। প্রমাণ মিলল সম্প্রতি। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (আইএইউ) পাশ করল এক প্রস্তাব। মুছল বহু কালের এক অবিচার। তেরো বছর আগে চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগ শহরে আয়োজিত আইএইউ-এর এ রকম এক অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত আলোড়ন তুলেছিল সারা পৃথিবীতে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ সংগঠন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, সূর্যের সংসারে নবম সদস্য প্লুটো গ্রহ নয়, তা এক ‘বামন গ্রহ’। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে যাকে চেনা গিয়েছে গ্রহ হিসেবে, তার এ হেন মর্যাদাহানি ব্যথা জাগিয়েছিল অনেকের মনে। আলোড়ন সে কারণে। আইএইউ-এর এ বারের সিদ্ধান্ত ঘিরে যে হইচই হয়নি, তার মূলে হয়তো এই কারণ যে, যা হল তা ব্যক্তিবিশেষের কৃতিত্বের স্বীকৃতি, আমজনতার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। তা হোক, বিজ্ঞানের নিজের সংসারে যে প্রায় ৯০ বছর ধরে চালু এক অবিচার— কিছুটা হলেও— দূর হল, তা-ই বা কম কিসে? অবিচার কিসের দুনিয়ায়? বিজ্ঞানের, যা নাকি সত্যসন্ধানী, চুলচেরা বিচার করে সব। সুতরাং, যা হল, তাকে বিজ্ঞানের নিজের কলঙ্কমোচনই বলা যায়।

কী হল? আইএইউ তার সদস্যদের ভোট নিল। মোট সদস্য ১১,০৭২ জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ভোট দিলেন ৪,০৬০ জন। প্রস্তাবের পক্ষে ৭৮ শতাংশ ভোট। বিপক্ষে ২০ শতাংশ। ভোটদানে বিরত থাকলেন ২ শতাংশ সদস্য। পাশ হল প্রস্তাব। কী? বিজ্ঞানের দুনিয়ায় যা এত দিন পরিচিত ছিল ‘হাব্ল সূত্র’ হিসেবে, তা এখন চিহ্নিত হবে ‘হাব্ল-লেমাইত্রে সূত্র’ নামে। পদক্ষেপ নজিরবিহীন। এর আগে বিজ্ঞানীদের কোনও সংগঠন এ ভাবে কোনও সূত্রের নাম বদলায়নি।

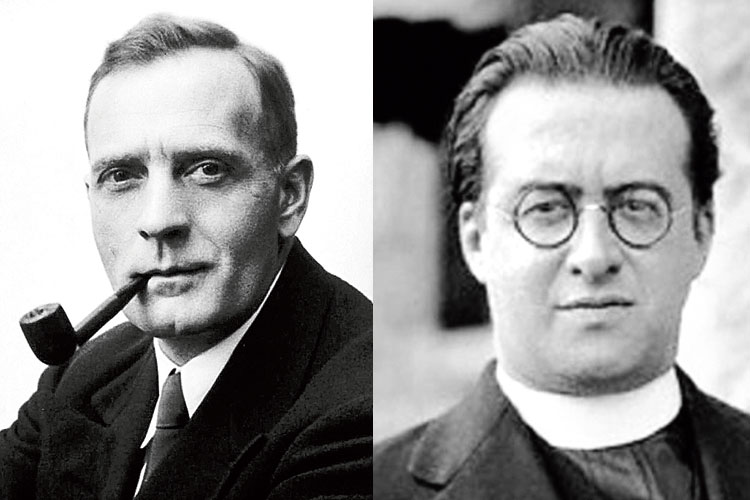

কী বিষয়ে ওই সূত্র? তা হলে বলতে হয় আধুনিক বিজ্ঞানে এক বিরাট আইডিয়ার কথা। তাৎপর্যে যা গালিলেও গালিলেই-এর আবিষ্কারের মতো মূল্যবান। পৃথিবীকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে নিঃক্ষেপ করে একদা গালিলেও সূচনা করেছিলেন আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের। সেটা চারশো বছর আগের ঘটনা। আর গত শতাব্দীর গোড়ায় হয়েছে আর এক আবিষ্কার। তাতে সূচনা হয়েছে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার। জানা গেছে, ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল এক অবস্থায় নেই, তা পরিবর্তনশীল। এবং এ বিশ্ব ক্রমশ ফুলেফেঁপে আয়তনে বড় হচ্ছে। স্পেস বা শূন্যস্থানের মধ্যে ফুলছে না, ফোলার জন্য শূন্যস্থান ‘তৈরি’ হচ্ছে। এত বড় একটা আইডিয়ার সঙ্গে যুক্ত যে সব বিজ্ঞানী, তাঁদের অগ্রগণ্য দুজন। এডুইন পাওয়েল হাব্ল এবং জর্জ অঁরি যোসেফ এদোয়ার্দ লেমাইত্রে। এই দুজনের মধ্যে ওই আইডিয়ার জন্য এত কাল স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন হাব্ল। আর চাপা থাকছিল লেমাইত্রে-র কৃতিত্ব। এ বার অবসান হল সেই বৈষম্যের।

দিল্লি দখলের লড়াই, লোকসভা নির্বাচন ২০১৯

ব্রহ্মাণ্ড মানে পরিব্যাপ্ত শূন্যস্থানের মাঝখানে গ্যালাক্সি গ্রহ নক্ষত্র। স্পেস এবং ম্যাটার। ওই দুই জিনিস নিয়েই আলবার্ট আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তা ছেপে বেরনোর পর ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে তাত্ত্বিক চর্চা জোর কদমে শুরু। থিয়োরিটার মূল কথা, ম্যাটার আর তার চারপাশের স্পেসকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। তা হলে গ্যালাক্সিদের ঘিরে যে স্পেস, তা-ও থাকবে না অনড়। সেখানে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। গোটা ব্রহ্মাণ্ড হয় সঙ্কুচিত, নয় প্রসারিত হবে। কিন্তু এই পরিস্থিতি স্বয়ং আইনস্টাইনের পছন্দ হল না। তিনি যতটা বিজ্ঞানী, প্রায় ততটা দার্শনিক। বিশেষ কিছু ধারণায় গভীর আস্থাবান। তার মধ্যে এক ধারণা হল, ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্তনশীল নয়। এ দিক-সে দিক স্পেস একটু-আধটু পাল্টাতে পারে, গোটা বিশ্ব স্থির। এ ধারণা এতটা বদ্ধমূল তাঁর মনে যে, যখন তিনি দেখলেন তাঁর থিয়োরি বলছে ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্তনশীল, তখন সে থিয়োরির ফর্মুলাটাকেই দিলেন পাল্টে! আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নানা রকম চেহারা যে সব বিজ্ঞানী খুঁজলেন, তাঁরা হলেন আলেকজ়ান্দার আলেকজ়ান্দ্রোভিচ ফ্রিডমান, হ্যেরমান ভাইল এবং উইলেম ডি সিটার।

সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর।

তার আগে এক কাণ্ড। যে বছর আইনস্টাইন জেনারেল রিলেটিভিটির গবেষণা শেষ করলেন, সেই ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভেস্টো মেলভিন স্লিফার লক্ষ করলেন এক বিচিত্র ব্যাপার। বিভিন্ন নেবুলা বা নক্ষত্রপুঞ্জ (আসলে গ্যালাক্সি, কিন্তু তখনও সে হিসেবে চিহ্নিত নয়) থেকে যে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে। এটা দূরে চলে-যাওয়া ট্রেনের হুইস্লের মতো ব্যাপার। ট্রেন যখন কাছে আসে, তখন তার হুইস্ল ক্রমশ তীব্রতর হয়। আর দূরে গেলে শব্দ ক্ষীণতর। কাছে এলে প্রতি সেকেন্ডে শব্দতরঙ্গের সংখ্যা বেশি। মানে, প্রত্যেকটা তরঙ্গ তখন মাপে ছোট। প্রতি সেকেন্ডে বেশি তরঙ্গ মানে শব্দ বেশি তীক্ষ্ণ। ট্রেন দূরে গেলে হুইস্ল ক্ষীণ, কারণ তখন প্রতি সেকেন্ডে কম তরঙ্গ। কম সংখ্যক তরঙ্গ মানে এক-একটা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আগের তুলনায় বড়। যে জিনিস থেকে পাঠানো তরঙ্গ মাপে বড়, সে জিনিস ক্রমশ দূরে যাচ্ছে। স্লিফার দেখলেন, নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আসা আলোর তরঙ্গ মাপে বড়। মানে, ওগুলো এক-একটা পৃথিবী থেকে ক্রমশ দূরে সরে সরে যাচ্ছে। ক্রমে জানা গেল, নক্ষত্রপুঞ্জ নয়, ওগুলো এক-একটা গ্যালাক্সি। স্লিফারের আবিষ্কারের মানে দাঁড়াল তা হলে এই যে, গ্যালাক্সিগুলো পৃথিবী থেকে ক্রমশ দূরে সরে সরে যাচ্ছে। মিল্কি ওয়ে থেকে সব গ্যালাক্সির দূরত্ব বাড়ছে। ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে। এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স। প্রসার্যমাণ ব্রহ্মাণ্ড।

ব্যাপারটা নিয়ে যাঁরা ভাবলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ওই লেমাইত্রে। বড় বিচিত্র কেরিয়ার তাঁর। বিশ্বাসে ঘোরতর আস্তিক, চার্চের পুরোহিত, এ দিকে আবার বেলজিয়ামের লুভেন-এ ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজ়িক্সের প্রফেসর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেশের আর্মি অফিসার হিসেবে কৃতিত্বের জন্য মেডেল পেয়েছিলেন। ফিজ়িক্সের টানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরেও ওই দিকে ঝোঁকেন। দেশে পিএইচডি শেষ করে পড়তে যান কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে। ওখানে গবেষণা করেন বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন-এর অধীনে। প্রবল ঈশ্বরবিশ্বাসী লেমাইত্রে কিন্তু বিশ্বাস করতেন, ধর্মে আর বিজ্ঞানে মিল খোঁজা বাতুলতা। বরং ধর্মের উচিত গবেষণায় যে সত্য উদ্ঘাটিত হয়, তা মেনে নেওয়া। অর্থাৎ, বিজ্ঞান আগে, ধর্মে পরে।

সম্মানিত: এডুইন হাব্ল ও জর্জ লেমাইত্রে। ‘হাব্ল সূত্র’ এখন থেকে ‘হাব্ল-লেমাইত্রে সূত্র’।

এই লেমাইত্রে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এক পেপার লিখলেন। ‘উন উনিভার্স হোমোজিন দ্য মাস কনস্ট্যান্ট এত দ্য রেয় ক্রোয়সা, রেদাঁ কোম্প দ্য লা ভিতেস রাদিয়াল দেস নেবুলিয়াসেস এক্সট্রা-গালাকতিকেস’। ফরাসি ভাষায় লেখা পেপার। অর্থ ‘অপরিবর্তনীয় ভর এবং ক্রমবর্ধমান ব্যাসার্ধের সুষম ব্রহ্মাণ্ডের আলোকে গ্যালাক্সি-বহির্ভূত নক্ষত্রপুঞ্জদের দূরত্ববৃদ্ধির ব্যাখ্যা’। প্রবন্ধটি ছাপা হল ‘অ্যানাল্স দ্য লা সোসাইতে সায়েন্তিফিক দ্য ব্রাসেলস’ জার্নালে। পেপারটির প্রতিপাদ্য স্পষ্ট। এক-একটা গ্যালাক্সি কত স্পিডে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তা এখান থেকে তার দূরত্বের সমানুপাতিক। মানে, যে গ্যালাক্সি যত দূরে, সে সরে যাচ্ছে তত বেশি বেগে। দুটো গ্যালাক্সি। পৃথিবী থেকে দুটোর দূরত্ব যথাক্রমে ৩০ লক্ষ এবং ৬০ লক্ষ আলোকবর্ষ। প্রথমটা যদি পৃথিবী থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ কিলোমিটার দূরে চলে যায়, তবে দ্বিতীয়টা যাবে প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ কিলোমিটার।

এই নিয়মটারই নাম ‘হাব্ল সূত্র’। কেন? বললেন লেমাইত্রে, তবু নামের মধ্যে হাব্ল এলেন কোথা থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্বে। লেমাইত্রে তাঁর পেপার ছাপলেন ব্রাসেলস-এর বিজ্ঞান সমিতির জার্নালে। এবং ফরাসি ভাষায়। ফলে তা সাড়া ফেলল না বিজ্ঞানের দুনিয়ায়। ও দিকে হাব্ল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এক পেপার ছাপলেন আমেরিকার ‘প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস’ জার্নালে। শিরোনাম ‘আ রিলেশন বিটুইন ডিসটান্সেস অ্যান্ড রেডিয়াল ভেলোসিটি অ্যামং এক্সট্রা-গ্যালাকটিক নেবুলি’। সেই এক প্রতিপাদ্য। গ্যালাক্সিদের পৃথিবী থেকে দূরত্ব এবং তাদের সরে যাওয়ার বেগের সম্পর্ক। আমেরিকা থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পেপার বিশ্বের বিজ্ঞানীদের নজর কাড়ল। এবং ওই নিয়ম পরিচিত হল ‘হাব্ল সূত্র’ হিসেবে।

দু’বছর আগে প্রকাশিত লেমাইত্রের পেপার একেবারে মাঠে মারা গেল না। একদা-ছাত্রের লেখা প্রবন্ধটা নজরে এল এডিংটনের। তাঁর উদ্যোগে ওই পেপারের ইংরেজি অনুবাদ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হল লন্ডনের ‘মান্থলি নোটিশেস অব দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটি’ জার্নালে। হুবহু নয়, পরিমার্জিত অনুবাদ। খানিকটা অংশ (যেখানে লেমাইত্রে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন গ্যালাক্সির দূরত্ব এবং তাদের সরে যাওয়ার স্পিড) বাদ দিয়ে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পেপার যে ব্রাসেলস থেকে প্রকাশিত ফরাসি প্রবন্ধের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হবে, তা কি বলে দিতে হয়? অনূদিত পেপারে মূলের কিছু অংশ বাদ পড়ার ফল মারাত্মক। ওটা পড়ে এ ধারণাই হয় যে, গ্যালাক্সিদের দূরত্বের সঙ্গে সরে যাওয়ার বেগের সম্পর্ক হাব্লই প্রথম লক্ষ করেছেন। ১৯৩১-এ ছাপা লেমাইত্রের অনূদিত পেপার যেন ১৯২৯-এ প্রকাশিত হাব্ল-এর প্রবন্ধের উত্তরসূরি। মূল ফরাসি প্রবন্ধের হুবহু ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হলে এমন ভুল ধারণার অবকাশ থাকত না।

‘হাব্ল সূত্র’ যে হাব্ল-এর আবিষ্কার নয়, সেটা জানাজানির পর কোনও কোনও বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ লেখাপত্রে এই ‘অবিচার’-এর বিরুদ্ধে সরব হন। পাশাপাশি যে প্রশ্ন উঠে আসে, তা হল: ‘মান্থলি নোটিশেস অব রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটি’-তে ছাপা লেমাইত্রের পেপারের ইংরেজি অনুবাদটির মূলে কার হাত? এ সব ক্ষেত্রে সদুত্তর বিনে চক্রান্তের গন্ধ ছড়ায়। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হল। সন্দেহ জোরদার হল এই যে, ইংরেজি অনুবাদে মূল ফরাসি পেপারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ গিয়েছিল হাব্ল-এর নির্দেশে। যাতে তাঁর কৃতিত্ব অটুট থাকে।

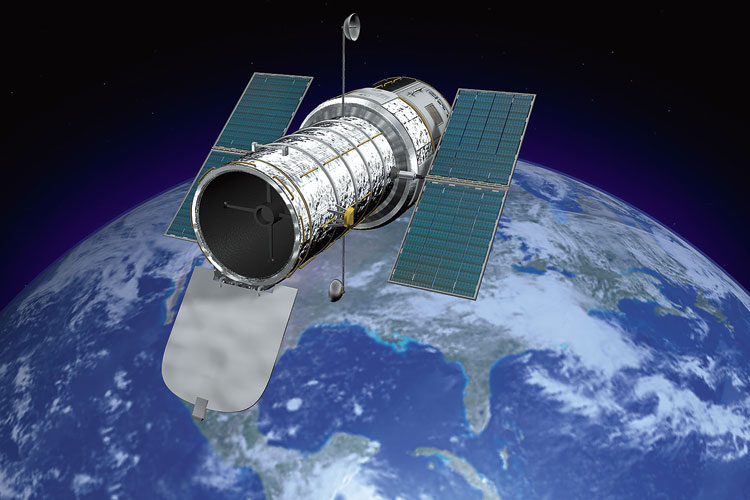

মহাশূন্যে: ১৯৯০ সালে নাসা ‘হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপ’ পাঠিয়েছিল মহাকাশে।

সন্দেহের মূলে কারণ ছিল। আমেরিকায় ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় হাব্ল এক প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব। ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনায় মাউন্ট উইলসন অবজ়ার্ভেটরির শক্তিশালী দূরবিনে চোখ রেখে তিনি বুঝতে পারেন, মিল্কি ওয়ের বাইরে অন্য অনেক গ্যালাক্সি আছে। তবে, নিজেকে এক জন হিরো প্রমাণের প্রবণতাও ছিল ওঁর মধ্যে। ওঁর স্ত্রী গ্রেস হাব্ল-ও স্বামীর হিরো ইমেজ প্রতিষ্ঠায় গল্প ফাঁদতেন। যেমন, যৌবনে হাব্ল নাকি পেশাদার বক্সার ছিলেন। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি নাকি গুরুতর আহতও হন। এ সব তথ্য সত্যি নয়।

কিন্তু চক্রান্ত করে লেমাইত্রে-কে স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা? অভিযোগটা নিয়ে ২০১১ সালে তদন্তে নেমেছিলেন এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আমেরিকায় বাল্টিমোর শহরে স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইন্সটিটিউট-এর মারিয়ো লিভিয়ো। হাব্লকে সম্মান জানাতে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ১৯৯০ সালে ‘হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপ’ নামে যে দূরবিন মহাশূন্যে পাঠিয়েছিল, তার পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ লিভিয়োর কাজ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাব্ল সত্যিই চক্রান্তে নেমেছিলেন কি না, তা তদন্ত করতে নামেন লিভিয়ো। খোঁজ নেন বেলজিয়ামের লুভেন শহরে লেমাইত্রে মহাফেজখানায়। এবং লন্ডনে রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটি দফতরে। হাতে পান কিছু চিঠি। যেগুলোর আদানপ্রদান হয়েছিল ‘মান্থলি নোটিশেস’-এর তৎকালীন এডিটর এবং লেমাইত্রের মধ্যে। অবশ্যই ওই জার্নালে লেমাইত্রের ফরাসি পেপারের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা নিয়ে। চিঠিগুলো ঘেঁটে লিভিয়ো বুঝতে পারেন, ওই ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন লেমাইত্রে স্বয়ং। মানে, মূল পেপারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দেওয়া তাঁরই কাজ। কেন বাদ? এক চিঠিতে ‘মান্থলি নোটিশেস’-এর এডিটরকে লেমাইত্রে লিখছেন, মূল পেপারের কিছু অংশ বাদ দিয়ে তিনি অনুবাদ করছেন, কারণ ‘ওগুলো এখন আর দরকারি নয়’। কেন তাঁর ও রকম মনে হয়েছে, তা স্পষ্ট করে লেখেননি তিনি। লিভিয়োর অনুমান, ১৯২৭-এ পেপার লেখার সময় গ্যালাক্সিদের দূরত্ব আর সরে যাওয়ার স্পিডের যে তথ্য লেমাইত্রে পেশ করেছিলেন, তার চেয়ে ১৯২৯-এ হাব্ল-এর পেশ-করা তথ্য কিছুটা উন্নত বলে হয়তো তিনি ও রকম ভেবেছিলেন। এতে যে ইংরেজিভাষী বিজ্ঞানী মহলে প্রসার্যমাণ ব্রহ্মাণ্ডের আবিষ্কর্তা হিসেবে তিনি আর চিহ্নিত হবেন না, সে ভাবনাকে লেমাইত্রে পাত্তা দেননি। অথবা, কে জানে, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, ফরাসিতে হলেও মূল লেখা যখন তিনি লিখেছেন ১৯২৭-এ, তখন ভাবীকাল তাঁর কৃতিত্ব নস্যাৎ করবে না। কৃতকর্মের ফল যে তাঁর বিরুদ্ধে যাবে, তা তিনি ভাবতে পারেননি।

গবেষণা, আসলে, বড় জটিল। তা এগোয় না সরলরেখায়। গাছ থেকে আপেল পড়ল মাটিতে, আর— বলা নেই কওয়া নেই— হঠাৎ কেউ আবিষ্কার করে ফেলল মহাকর্ষ সূত্র, তেমনটা হয় না। হয় না এমনটাও যে, একাই এক জন কেউ চিন্তাভাবনা শুরু করে দিল রিলেটিভিটি নিয়ে। স্পেশাল রিলেটিভিটি যদি বলতে হয়, তবে তা আইনস্টাইনের আবিষ্কার হলেও, তার পিছনে ছুটেছিলেন দুজন। এক জন অবশ্যই আইনস্টাইন। আর এক জন অঁরি পঁয়েকারে। ডাকসাইটে ফরাসি গণিতজ্ঞ। আর জেনারেল রিলেটিভিটি? সে গবেষণায় তো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল আইনস্টাইনের সঙ্গে জার্মান গণিতজ্ঞ ডেভিড হিলবার্টের। কম্পিটিশনের এমনই বহর যে, গোপনে একে অন্যের খোঁজ রাখছিলেন। ও আমার চেয়ে এগিয়ে গেল না তো! এমনকি প্রতিযোগিতার চাপে এক সময় মন-কষাকষিও হয় দুজনের।

হিগস বোসন। ওরফে ঈশ্বরকণা। যা নিয়ে হইচই এক দশক আগে। গবেষকেরা যখন উৎসাহে টগবগ করে ফুটছেন সে কণাখানি শনাক্ত হবে কাল না পরশু, তখনই সবার অলক্ষে চলেছিল এক কাজিয়া। কণাটার নাম কেন হবে শুধু স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী পিটার হিগস-এর নামে? কণাটা নাকি অন্য কণাদের ভর জোগানোর মূলে। কী ভাবে? সে কৌশলের ব্যাখ্যা মেলে ১৯৬৪ সালে। দেন মোট ছ’জন। আর, তা দেন আগে-পিছে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। প্রথমে রবার্ট ব্রাউট এবং ফ্রাঁসোয়া এংলার্ট। তার পর পিটার হিগস। সব শেষে টম কিব্ল, জেরাল্ড গুরালনিক এবং কার্ল হাগেন। এত জনের বদলে শুধু হিগসের নামে কেন কণাটা চিহ্নিত? প্রশ্ন ঘিরে ২০১০ সালে— মানে, যখন কণার শনাক্ত হওয়া প্রায় নিশ্চিত— কাজিয়া তুঙ্গে। এতটাই যে, প্যারিসে কণাটা নিয়ে এক কনফারেন্স বয়কট করলেন কিছু বিজ্ঞানী। কেন এত ঝগড়া? বাহ্ রে, সুইডেনের স্টকহল্ম শহর যে কণা শনাক্ত হলেই ঘোষণা করবে জগদ্বিখ্যাত প্রাইজ়! আর, কে না জানে, ও পুরস্কার দেওয়া হয় না তিন জনের বেশি বিজ্ঞানীকে (২০১৩ সালে দেওয়া হল নোবেল প্রাইজ়। পেলেন শুধু হিগস এবং এংলার্ট)।

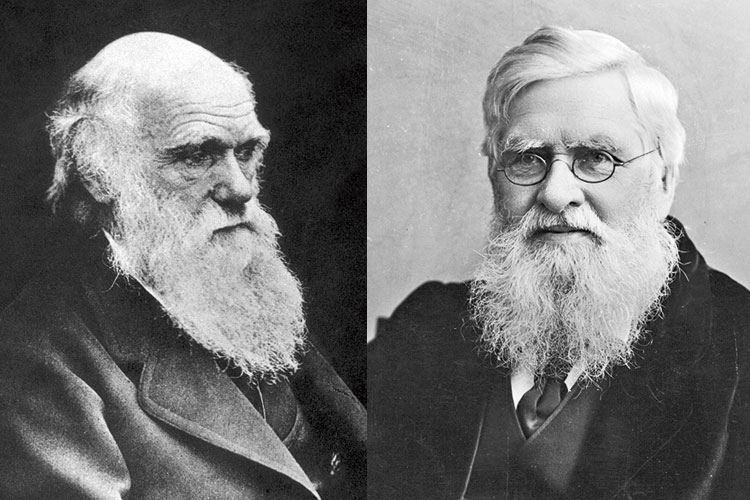

বিজ্ঞানী: চার্লস রবার্ট ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস

বিজ্ঞানে সাফল্যকে ‘দাবায়া’ রাখা যায় না। উদাহরণ আছে ভূরি ভূরি। আমাদের হাতের কাছে সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর। এবং তাঁর সঙ্গে কেউকেটা এক বিজ্ঞানীর ঝামেলা। কে তিনি? আর্থার এডিংটন। হ্যাঁ, কেমব্রিজে লেমাইত্রের একদা-গুরু। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের টক্কর মানে তো ডেভিড বনাম গোলিয়াথ। হ্যাঁ, এডিংটন তখন ৫২। আর চন্দ্রশেখর মোটে ২৪। ১৯৩৪ সাল। লন্ডনে রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির মিটিং। তাতে বক্তৃতা দেবেন চন্দ্রশেখর। বিষয়? নক্ষত্রের অন্তিম দশা।

যে কোনও নক্ষত্রে চলে দুই খেলা। এক দিকে তার গনগনে আগুন। যা লুচির মতো ফোলাতে চায় তাকে। উল্টো দিকে তার মধ্যে হাজির বিশাল পরিমাণ পদার্থের প্রচণ্ড অভিকর্ষ। যা তাকে পিষে সঙ্কুচিত করতে চায়। এই দুই বিপরীতমুখী ক্রিয়ার ব্যালান্সই হল নক্ষত্রের জীবনযাপন। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে চাই জ্বালানি। তো সেই জ্বালানি ফুরোলে? তখন শুধুই অভিকর্ষের অন্তর্মুখী চাপ। এ রকম এক ধরনের নক্ষত্রের নাম ‘হোয়াইট ডোয়ার্ফ’ বা শ্বেত বামন। আলো প্রায় নেই, অথচ প্রচণ্ড ভারী। ঘনত্ব জলের তুলনায় সত্তর-আশি হাজার গুণ। এটাই কি নক্ষত্রের শেষ দশা?

না। তা মানেন না চন্দ্রশেখর। তিনি গণনা করেছেন নক্ষত্রের ভবিষ্যৎ। দেখেছেন, শ্বেত বামনের ভর যদি হয় সূর্যের ১.৪ গুণেরও বেশি, তা হলে তার কপালে আরও সঙ্কোচন। এক অকল্পনীয় পরিণতি (আজ যাকে বলা হয় ব্ল্যাক হোল)। রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির মিটিংয়ে চন্দ্রশেখর তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেই উঠে দাঁড়ালেন এডিংটন। চন্দ্রশেখরের দাবি নস্যাৎ করতে। এডিংটন মনে করেন, ভারী হলেও শ্বেত বামন এগোবে না ওই অকল্পনীয় পরিণতির দিকে। বিজ্ঞানের কোনও নিয়ম (তা যে কী, সেটা বলতে পারলেন না এডিংটন) নক্ষত্রকে অদ্ভুত আচরণ করতে দেবে না। ওটা তো তারার ভাঁড়ামো!

চন্দ্রশেখর থ। কারণ তিনি যখন কেমব্রিজে হোস্টেলে বসে গণনা করছেন নক্ষত্রের ভবিষ্যৎ, তখন ওখানে নিয়মিত এসেছেন এডিংটন। গণনায় তরুণ ভারতীয় ছাত্রটি কত দূর এগোচ্ছে তা দেখতে। অথচ তখন কিছু বলেননি বিখ্যাত প্রবীণ বিজ্ঞানী। নিজের বক্তব্য তুলে রেখেছেন একেবারে মোক্ষম সময়ে চন্দ্রশেখরকে সকলের সামনে অপদস্থ করতে! চন্দ্রশেখর জনে জনে যোগাযোগ করলেন বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। বলুন, আমার গণনা কি ভুল? গোপনে সবাই তাঁকে বললেন, তিনি ঠিক, এডিংটন বাজে বকছেন। প্রকাশ্যে কিন্তু সবাই স্পিকটি নট। পির-পয়গম্বর এডিংটনকে চটানো যাবে না।

অনেকগুলো দশক কেটে গেলেও, পরে দেখা যায় এডিংটন ভ্রান্ত। আর চন্দ্রশেখর পান অনেক পুরস্কার। এমনকি নোবেলও। চন্দ্রশেখরের ভাগ্যে সে সম্মান জোটে ৭৩ বছর বয়সে।

বিজ্ঞানে আবার এর উল্টো নিদর্শনও আছে। মানে, কৃতিত্ব সত্ত্বেও সম্মান থেকে বঞ্চনা। সবচেয়ে বড় উদাহরণ বিবর্তনবাদ। থিয়োরি অব ইভল্যুশন। বিজ্ঞানে সবচেয়ে বড় আইডিয়াগুলোর অন্যতম। বিবর্তন তত্ত্বের জনক হিসেবে এক জনই চিহ্নিত। চার্লস রবার্ট ডারউইন। জনমানসে এ ব্যাপারে একটা নাম প্রোথিত হলেও, বাস্তব যে অন্য কথা বলে!

১৮ জুন, ১৮৫৮। ইংল্যান্ডে কেন্ট শহরে ডাউন হাউসে আবহাওয়া থমথমে। চার্লস এবং এমা ডারউইনের দুই সন্তান অসুস্থ। শিশু চার্লস ওয়ারিং তো মৃত্যুশয্যায়। এমন সময় ডারউইন হাতে পেলেন এক চিঠি। ডাকে এসেছে। পাঠানো হয়েছে মার্চ মাসে। সুদূর ইন্দোনেশিয়ার টার্নেট দ্বীপ থেকে জাহাজ বয়ে এনেছে চিঠিখানি। বাটাভিয়া সিঙ্গাপুর কলম্বো সুয়েজ আলেকজ়ান্দ্রিয়া মার্সেই প্যারিস লন্ডন হয়ে এসেছে চিঠি। পত্রলেখকের নাম আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। ডারউইনের মতোই বিশ্ব-পরিব্রাজক। প্রাচীন নমুনা-বস্তু সংগ্রাহক। এবং তার ফলে— ডারউইনের মতোই— প্রাণীর উদ্ভব সম্পর্কে কৌতূহলী।

তাঁর চিঠি পড়ে ডারউইনের মাথায় হাত! বলে কী লোকটা! তিন বছর আগে ‘অ্যানাল্স অ্যান্ড ম্যাগাজ়িন অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি’ জার্নালে ওঁর লেখা পেপার পড়ে চমকে উঠেছিলেন ডারউইনের বন্ধু চার্লস লিয়েল। ওই প্রবন্ধে ওয়ালেস লিখেছিলেন, পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণী একেবারে কাছাকাছি অন্য কোনও প্রাণী থেকে এসেছে। ব্যাপারটা যেন গাছের শাখাপ্রশাখা বিস্তারের মতো। অথবা মানবদেহে শিরা-উপশিরা ছড়ানোর মতো। গুঁড়ি বা কাণ্ড যেন বিলুপ্ত জীব। শাখা কিংবা উপশিরা এখনকার প্রাণী। কথাগুলো বিবর্তনবাদের মতো শোনাচ্ছে না? যে তত্ত্ব গোপনে খাড়া করছেন ডারউইন। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওয়ালেসের মতোই ঘুরেছেন পৃথিবীর বহু জায়গা। ব্রাজিল, পাটাগোনিয়া, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, চিলি, পেরু, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস। মৃত জীবজন্তুর ফসিল কিংবা জীবন্ত প্রাণীর দেহগঠন দেখে ডারউইনেরও তো তাই মনে হয়েছিল। এক প্রাণী বিবর্তিত হয় অন্য প্রাণীতে। তা হলে মানুষ? হ্যাঁ, সেও এসেছে নিম্নতর কোনও জীব থেকে। কী সাংঘাতিক উপলব্ধি! ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংল্যান্ডে গরিবগুরবো খেপে উঠেছে। বলছে, চার্চ নাকি রাজতন্ত্রের রক্ষিতা। ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া দাবিয়ে রাখার যন্ত্র। বাইবেল বলে, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি। বিবর্তন মানলে বাইবেল মিথ্যা। বিবর্তনবাদ প্রচার, অতএব, গরিবগুরবোদের রোষানলে ঘৃতাহুতি। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ডারউইন তা প্রচার করতে ভয় পান। ১৮৪৪ সালে বন্ধু যোসেফ ডালটন হুকারকে লেখা চিঠিতে তিনি জানালেন, বিবর্তনবাদ প্রচার মানে ‘হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি’।

তাই ‘অ্যানাল্স’-এ ছাপা ওয়ালেসের পেপার পড়ে লিয়েল যখন ডারউইনকে বললেন ওয়ালেস আরও এগোনোর আগে ডারউইন যেন বিবর্তনবাদ ছাপিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর জবাব: ‘অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে লেখাকে আমি ঘৃণা করি।’

টার্নেট থেকে পাঠানো ওয়ালেসের চিঠি পড়ে সেই ডারউইনই এ বার শঙ্কিত। বন্ধুদের অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর ১৮৫৬ সালে ডারউইন হাত দিয়েছেন বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যা করে বই লেখায়। বই হবে বিশাল। কয়েক লক্ষ শব্দ ইতিমধ্যেই লেখা শেষ হয়েছে। বই এগোচ্ছে। এর মধ্যে এই চিঠি। সঙ্গে এক প্রবন্ধ। কোনও জার্নালে ছাপানোর জন্য। প্রবন্ধটা যেন ডারউইন যে বই লিখছেন, তার সারাংশ। এমনকি ওয়ালেসের ব্যবহৃত কিছু শব্দ যেন ডারউইনের লেখা বইয়ের এক-এক অধ্যায়ের শিরোনাম। ওই প্রবন্ধ ছাপা হলে সবাই জানবে, বিবর্তনবাদ ওয়ালেসের আবিষ্কার। কী করা?

ডারউইন লিয়েল এবং হুকারের শরণাপন্ন। লিয়েলকে লিখলেন, ‘তোমার সতর্কবাণী না শুনে কী ভুলই করেছি! তা যেন প্রতিহিংসা মেনে অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি হতে চলেছে। এখন পথ দেখাও।’ বন্ধুকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন লিয়েল এবং হুকার। আঁটলেন ফন্দি। ১ জুলাই, ১৮৫৮। লন্ডনে পিকাডিলিতে বারলিংটন হাউসে লিনিয়ান সোসাইটির অধিবেশন। নাহ্, ডারউইন উপস্থিত নেই সেখানে। মারা গেছে তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান। সে দিনই কবরে শোয়ানো হয়েছে তাকে। ডারউইনের অনুপস্থিতিতে সোসাইটির সেক্রেটারি সদস্যদের পড়ে শোনালেন এক প্রবন্ধ। লেখক দুই। চার্লস রবার্ট ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। কিছুটা ডারউইনের লেখা, বাকিটা টার্নেট দ্বীপ থেকে পাঠানো ওয়ালেসের পেপার। বিবর্তন বিষয়ে ওই যৌথ পেপার অচিরে ছাপা হল সোসাইটির মুখপত্র ‘জার্নাল অব দ্য প্রসিডিংস অব দ্য লিনিয়ান সোসাইটি অব লন্ডন’-এ। শিরোনাম ‘অন দ্য টেনডেন্সি অব স্পিশিস টু ফর্ম ভ্যারাইটিজ়; অ্যান্ড অন দ্য পারপিচুয়েশন অব ভ্যারাইটিজ় অ্যান্ড স্পিশিস বাই ন্যাচারাল মিন্স অব সিলেকশন’। পত্রিকায় ছাপা ওই পেপারেই কিন্তু আত্মপ্রকাশ বিবর্তন তত্ত্বের। অনেকে যে জানেন পরের বছর ১৮৫৯ সালে ডারউইন তাঁর জগদ্বিখ্যাত বই (‘অন দি ওরিজিন অব স্পিশিস বাই মিন্স অব ন্যাচারাল সিলেকশন, অর দ্য প্রিজ়ার্ভেশন অব ফেভারড রেসেস ইন দ্য স্ট্রাগল ফর লাইফ’) ছেপে বিবর্তনবাদের জন্ম দেন, সে ধারণা ভুল।

তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? বিবর্তনবাদের আবিষ্কর্তা একা ডারউইন নন। ডারউইন এবং ওয়ালেস। আরও ভাল করে বললে, ওয়ালেস এবং ডারউইন। কিন্তু, আজ ক’জন ওয়ালেসকে চেনেন? তাঁর নাম পরিচিত কেবল জীববিদ্যার ছাত্রদের মধ্যে। ব্যাপারটা প্রকট হয়েছিল ২০০৯ সালে। যখন পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়েছিল ডারউইনের লেখা বইয়ের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি। যেন ওই বইখানিই বিবর্তন তত্ত্বের আকর গ্রন্থ। তত্ত্বটার জন্ম তো ১৮৫৯-এ নয়, ১৮৫৮ সালে। আর বিবর্তনবাদকে ডারউইনের নীতি না বলে বলা উচিত ডারউইন-ওয়ালেস নীতি।

জনমানসে কেন মুছে গেছেন ওয়ালেস? বিশেষজ্ঞেরা এর মূলে কারণ খোঁজেন দুই। পেপারের চেয়ে অনেক বেশি প্রচার পায় বই। বিখ্যাত বইটি লিখে বিবর্তনবাদকে জনমানসে এতটা ছড়িয়ে দেন ডারউইন যে তার সুফল তিনি তো পাবেনই। দ্বিতীয় এবং বড় কারণ, ওয়ালেস নিজেও স্বীকৃতি আদায়ে সক্রিয় ছিলেন না। বিবর্তনবাদের বদলে তিনি লেখাপত্রে বারবার ‘ডারউইনিজ়ম’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এমনকি, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘ডারউইনিজ়ম’ শিরোনামে একটি বইও লেখেন। এর পরেও স্বীকৃতি মিলবে কী করে?

অর্থাৎ, ওয়ালেসের মতো লেমাইত্রেও ডুবে মরেছিলেন স্বখাতসলিলে। এত দিনে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনা হল লেমাইত্রেকে। পুরোপুরি হল কি? অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন নতুন নামে। ‘হাব্ল-লেমাইত্রে সূত্র’ কেন? কেন ‘লেমাইত্রে-হাব্ল সূত্র’ নয়? অথবা ‘হাব্ল সূত্র’ ঝেড়ে ফেলে একেবারে ‘লেমাইত্রে সূত্র’? শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক স্টিফেন স্টিগলার ১৯৮০ সালে এক সূত্রের কথা বলেছিলেন। সূত্রটার নির্যাস: কোনও আবিষ্কারই প্রকৃত আবিষ্কর্তার নামে চিহ্নিত হয় না (ঠাট্টা করে অনেকে বলেন, ও কথাও তো স্টিগলার প্রথম বলেননি, বলেছিলেন বিজ্ঞানের সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট মারটন!)

সত্যি, লেমাইত্রে নমস্য। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি প্রসার্যমাণ বিশ্বের গণনা পেশ করেন, তখন আইনস্টাইনও তা বিশ্বাস করেননি। বলেছিলেন, ‘‘আপনার গণনা নির্ভুল, তবে ফিজ়িক্স যাচ্ছেতাই!’’ নিন্দা শুনেও দমেননি লেমাইত্রে। বরং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে গিয়েছিলেন আরও এগিয়ে। দিয়েছিলেন যুগান্তকারী তত্ত্ব। ব্রহ্মাণ্ড যদি প্রসার্যমাণ হয়, তবে তা প্রসারিত হল কিসের থেকে? লেমাইত্রের জবাব: এক ‘আদি পরমাণু’ থেকে। তার আগে ‘সময়’ বলে কিছু ছিল না। সে হল ‘আ ডে উইদাউট ইয়েস্টারডে’। হ্যাঁ, সেই ‘আদি পরমাণু’র বিস্ফোরণে এসেছে ব্রহ্মাণ্ড। সে আতশবাজির ছাই আজকের গ্যালাক্সি গ্রহ নক্ষত্র। এখন যা ‘বিগ ব্যাং থিয়োরি’, সে তো এ-ই। সুতরাং, বিগ ব্যাং-এর আদি প্রবক্তাও লেমাইত্রে।

‘নেচার’ জার্নাল সম্পাদকীয় লিখে এক দাবি পেশ করেছে। ‘লেমাইত্রে স্পেস টেলিস্কোপ’ নামে কোনও দূরবিন মহাশূন্যে পাঠানো হোক। নাসা শুনছে কি?