অন্যমনস্ক ভাবে সত্যেন্দ্র রাই লোবিন বললেন, “দীর্ঘ দিন ধরে নিজের শিকড় খুঁজে গিয়েছি, জানেন।”

কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলালেন এক বার, দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। সামনে মরিশাসের বিস্তৃত বেলাভূমিকে তখন ছুঁয়ে যাচ্ছে ভারত মহাসাগরের ঢেউ। সত্যেন্দ্র মগ্ন ইতিহাসে। সেই ইতিহাসে ভারত ও মরিশাসের আত্মিক যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। বললেন, “আমার পূর্বনারী এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে।”

আমার চোখের সামনে তখন আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে এক জাহাজ। কলকাতা থেকে পাঁচ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব পেরিয়ে যে জাহাজ এসে ঠেকেছে মরিশাসের অপ্রবাসী ঘাটে (ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট)। সমুদ্রযাত্রায় ক্লান্ত, অসুস্থ মানুষগুলি সশঙ্ক চিত্তে নেমে দাঁড়িয়েছেন। ব্রিটিশদের চোখে তাঁরা স্রেফ ‘গিরমিটিয়া’, নামমাত্র চুক্তিপত্র, তথা ‘এগ্রিমেন্টে’ মরিশাসের আখের খেতে চাষের কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসেছেন। ইতিহাসবিদ স্যর উইলিয়াম উইলসন হান্টার যে বিষয়টিকে ‘আংশিক দাসত্ব’ বলেছিলেন। বিস্তীর্ণ খেতগুলির মালিকানা ব্রিটিশ ও ফরাসিদের। গিরমিটিয়াদের মালিকানাও তাদেরই। স্বদেশ ত্যাগ করে আসা মানুষগুলোর অনেকেই জানতেন না, এই মরিশাসেই বাকি জীবন কাটাতে হবে তাঁদের।

সত্যেন্দ্র বলে চললেন, “আমার পূর্বনারীর নাম ছিল উন্নো, বা হয়তো অন্ন। সাগোফ নামের জাহাজে করে ১৮৫৬ সালের আশপাশে মরিশাসে এসেছিলেন। উন্নোর বাবার নাম ছিল শ্যাম। আপনাদের মেদিনীপুর আছে না, সেখানকার ডাঙ্গরপাড়ায় ছিল তাঁর আদি বাস। ১৯ বছর বয়সে মরিশাসে আসেন। সঙ্গে স্বামী, নাম লোবিন রাই।”

ব্রিটিশ শাসনকালে পূর্ব আফ্রিকা তথা মরিশাস, সেশ্যেলস, টাঙ্গানাইকা, কেনিয়া ও উগান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, ব্রিটিশ গায়ানা এবং সুরিনামের ইউরোপীয় উপনিবেশে অর্থকরী ফসলের (আখ, কফি, কোকো) খেতে কাজ করার জন্য ভারত থেকে যে শ্রমিকদের পাঠানো হত, তাঁদের বলা হত ‘গিরমিটিয়া’ বা ‘জাহাজি’। ইংরেজি শব্দ ‘এগ্রিমেন্ট’-এর অপভ্রংশ হয়ে এসেছে ‘গিরমিট’ শব্দটি, যাঁরা এই ‘গিরমিটে’ আবদ্ধ, তাঁদের বলা হল গিরমিটিয়া। জাহাজিও বলা হত, কারণ তাঁরা জাহাজে করে পৌঁছতেন। খিদিরপুরের সুরিনাম ঘাটে (বালুঘাট) এই ইতিহাসের খানিক হদিস মেলে।

ব্রিটিশরা এঁদের সঙ্গে অন্তত পাঁচ বছরের একটি চুক্তি করত। নিয়ম অনুসারে, কোনও ম্যাজিস্ট্রেট বা উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সামনে এসে এই মানুষগুলোকে বলতে হত যে, তাঁরা নিজের ইচ্ছেয় ভারত ছেড়ে বিদেশে কাজ করতে যেতে চাইছেন। বাস্তবে এই সিদ্ধান্তের পিছনে থাকত ব্রিটিশদের পোষা দালালদের নির্যাতন, বলপ্রয়োগ, ভয় বা লোভ দেখানো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দীর্ঘ প্রভাবে এবং ব্রিটিশদের আফিম ব্যবসার জেরে তখন দেশে চরম কৃষি-সঙ্কট ও অভাব। সাধারণ মানুষ ভাবতেন, নতুন জীবনে হয়তো পেটের ভাত জুটবে। রাজি হয়ে যেতেন। এ ভাবেই বিহার, বাংলা ও দক্ষিণ ভারত থেকে বহু মানুষ পাড়ি দিয়েছেন বিভিন্ন উপনিবেশে। ‘সি অব পপিজ়’-এর দিতি ও কালুয়ার কথা মনে পড়ে যায়। অভাব, সতীদাহ ও জাতিবিদ্বেষ এড়িয়ে নিজেদের ভালবাসা ও জীবন রক্ষার তাগিদে দেশ ছেড়েছিল অমিতাভ ঘোষের সৃষ্ট এই দুই চরিত্র।

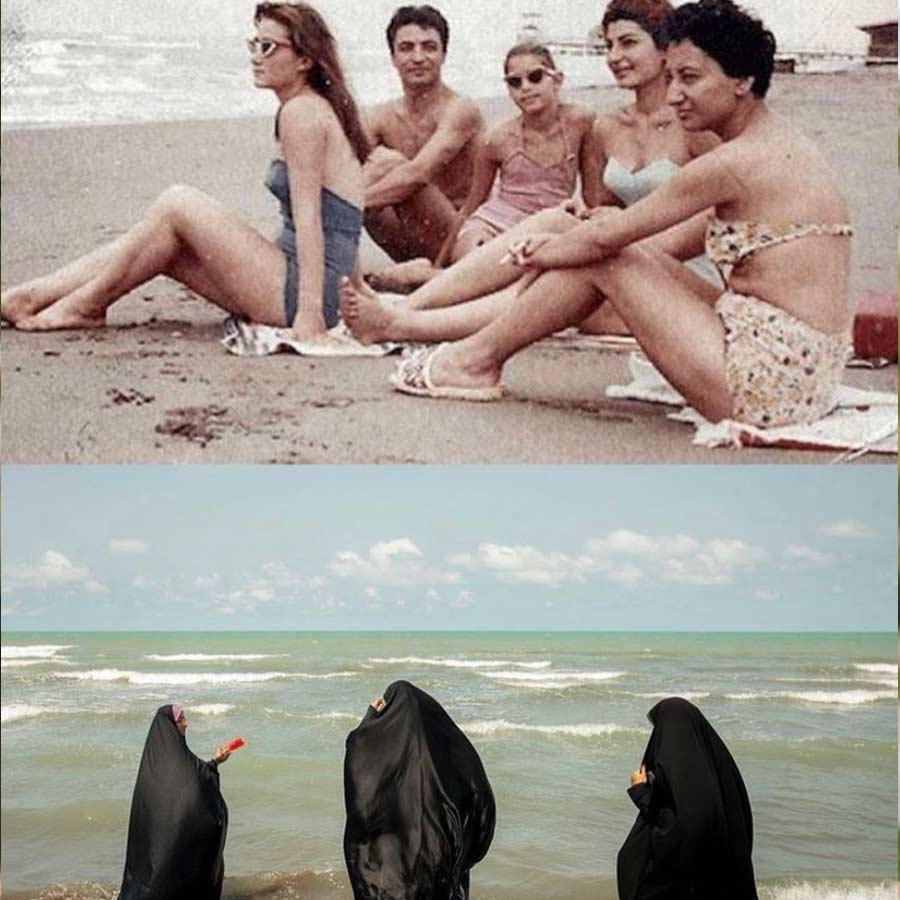

১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আনা হল দাসত্ব বিলোপ আইন। মাথায় হাত পড়ে গেল সুদূর আফ্রিকা ও এশিয়ার উপনিবেশের ইউরোপীয় খেতমালিকদের মাথায়। আখচাষের কাজ চলত আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা দাসদের পরিশ্রমে। তাঁরা দ্রুত বুঝতে পারলেন, দাসত্ব-ঘেঁষা কোনও বিকল্প চালু করতে না পারলে ব্যবসার প্রভূত ক্ষতি। সেই ভাবনা থেকেই ব্রিটিশদের এই শ্রমিক নিয়োগের পরিকল্পনা, যাকে ‘গ্রেট এক্সপেরিমেন্ট’ বলা হত।

১৮৩৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত যত জন চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক পাড়ি দিয়েছিলেন নানা উপনিবেশে, তার খুব কম সংখ্যকই ফিরতে পেরেছিলেন। কেউ কেউ নিজেই ফিরতে চাননি। ‘কালাপানি’ পেরোনোর আজন্মলালিত সংস্কার ও ভয় তাঁদের বাধা দিয়েছিল। বিদেশেই লড়াই করে নিজেদের জায়গা তৈরি করেছিলেন। মরিশাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতীয় সংস্কৃতি এখনও ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে এখানকার বাসিন্দাদের বড় অংশের মধ্যে। স্কুলে ভারতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

ফেরেননি সত্যেন্দ্রর পূর্বনারী মেদিনীপুরের ‘উন্নো’ নামের ওই তরুণী। মরিশাসে শ্রমিক জীবন শুরু হওয়ার কয়েক বছর পরে, ১৮৬০ সালে উন্নো ও লোবিনের একটি সন্তান হয়। তার নাম পরান। পরানের ছেলের নাম নন্দলাল, নাতির নাম গিরধারী। গিরধারীর স্ত্রীর নাম অনুরাগা। সত্যেন্দ্র এঁদেরই বংশধর। লোবিন অবশ্য খুব কম বয়সেই মারা যান। উন্নো পরে আবার বিয়ে করেন।

কথাবার্তা ইংরেজিতেই হচ্ছিল, সত্যেন্দ্র কয়েকটি মাত্র বাংলা শব্দ জানেন। জিজ্ঞেস করলেন, “লোবিন নামটি কি এখনও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত?”

খানিক থমকালাম, নামটি আমার একেবারেই পরিচিত নয়। হয়তো ‘নবীন’ নামটিই ব্রিটিশ ও ফরাসিদের অনভ্যস্ত কানে ও উচ্চারণে লোবিনে পরিণত হয়েছে। উন্নোর ক্ষেত্রেও হয়তো তাই। ১৮৪৯ সালে মরিশাসের পোর্ট লুইসে অভিবাসন ডিপো তৈরি করে ব্রিটিশরা, যার নাম পরে হয় অপ্রবাসী ঘাট। জাহাজ থেকে সেখানে নামার পরে প্রথমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হত গিরমিটিয়াদের। তার পরে হত নথিভুক্তিকরণ, তাঁদের নাম ও নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হত। এই সময়েই নামের বিপর্যয় ঘটে যেত অনেক ক্ষেত্রে। ঠিক যেমন ‘সি অব পপিজ়’-এ সাহেব কর্মচারীর শোনার ভুলে মধু ওরফে কালুয়ার নাম হয়ে যায় ম্যাডো কোলভার।

নাম-নম্বর লেখা হলে এই শ্রমিকদের পাঠানো হত বিভিন্ন আখের খেতে। চুক্তিতে লেখা থাকত, দৈনিক ন’ঘণ্টা করে কাজ করানো হবে। রবিবার ছুটি, শনিবার মজুরি মিলবে। বাস্তবে দেখা যেত, যত ক্ষণ দিনের আলো তত ক্ষণ কাজ। মজুরিও মিলত না নিয়মিত। আধপেটা খাবার, দ্বিগুণ পরিশ্রম, না হলেই হাতে বেত্রাঘাত। মেয়েদের যৌন নিগ্রহের ব্যাপারটিও ‘শাস্তি’ হিসেবেই প্রচলিত ছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অসুস্থ হয়ে পড়তেন অনেকে, ওষুধ নেই। ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রচুর। সত্যেন্দ্রর কথায়, প্রথম প্রজন্মের গিরমিটিয়াদের কাছে তখন নিজের দেশের স্মৃতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ছাড়া আঁকড়ে ধরার আর কিছু ছিল না। আর ছিল দেশ থেকে নিয়ে আসা কিছু বাসন, টুকিটাকি গৃহস্থালির জিনিস। এগুলোই ছিল তাঁদের বেঁচে থাকার উপকরণ।

কোনও অত্যাচার ও অন্যায়ই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধী। ১৮৯৪ সালে প্রথম এর বিরুদ্ধে আবেদন জমা দেন তিনি। ১৯১৭ সালে সরকারি ভাবে এই প্রথার অবসান ঘটে। অন্য অনেক গিরমিটিয়াদের মতোই উন্নোর ছেলে পরান একটি ছোট আখের খেতের মালিকানা পেয়েছেন তত দিনে। অন্তরে ভারতের প্রতি টান এখনও অটুট সে দেশের বহু মানুষের। সত্যেন্দ্র নিজেই ভারতে আসতে চান অতীতের খোঁজে।

সে দিনের উপনিবেশ আজ ঝকঝকে এক দ্বীপরাষ্ট্র। নিজেদের ইতিহাসকে সগর্বে লালন করে চলেছেন সে দেশের বাসিন্দারা। অপ্রবাসী ঘাটের প্রদর্শশালায় রয়েছে প্রথম প্রজন্মের গিরমিটিয়াদের অসংখ্য ছবি, তাঁদের লড়াই ও পরিচয়হীনতার যন্ত্রণার চিহ্ন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশদের লোভ ও অত্যাচারের ইতিহাস।

দেখতে দেখতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)