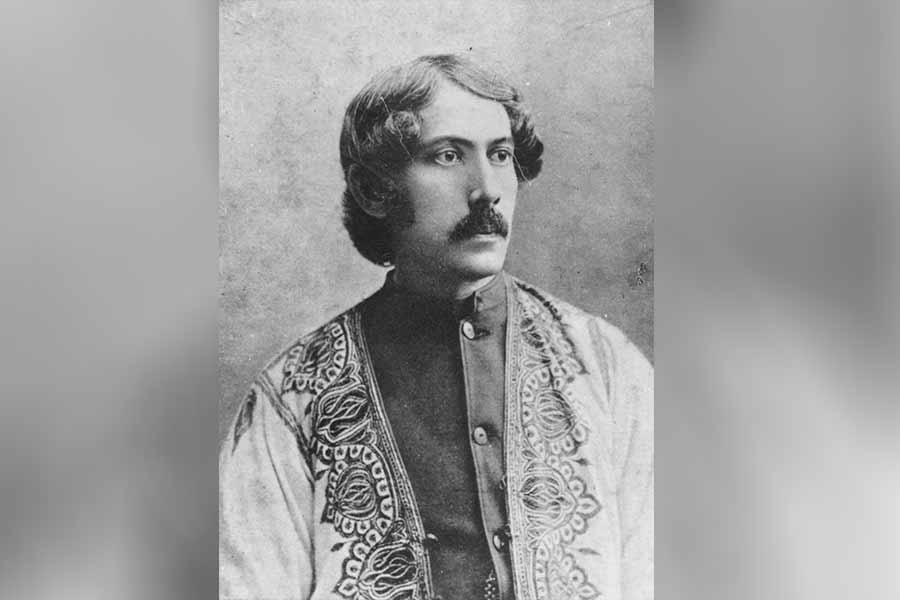

ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে জ্যোতির্ময় পুরুষ সম্ভবত তিনিই। নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকার, সুরকার, বহুভাষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিত্রশিল্পী হিসেবে যেমন তিনি অনন্য; তেমন দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতেও তাঁর জুড়ি নেই। জাহাজের ব্যবসা, সঞ্জীবনী সভা-সহ একাধিক সংগঠন গড়ে তোলা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশপ্রেমী মনের উজ্জ্বল উদ্ভাস। আবার ভাই রবীন্দ্রনাথকে তৈরির পিছনেও তিনি আজীবন ক্লান্তিহীন। ছোট ভাই রবির দীর্ঘ ছায়া কি তাঁকে কিছুটা আড়াল করে দিল?

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় সে অর্থে মন ছিল না দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র (জন্ম ৪ মে ১৮৪৯) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। একের পর এক বিদ্যায়তন বদল করতে করতে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স-উত্তীর্ণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাড়ির চাপে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন বটে, কিন্তু এফএ পরীক্ষার ঠিক আগেই গোপনে কলেজ ছেড়ে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে চলে গেলেন সে কালের বোম্বাই। সেটা ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তখন বছর আঠারো বয়স। এই নিষ্ক্রমণ যেন নতুন করে গড়ে দিল তাঁকে। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু মনমোহন ঘোষের কাছে ফরাসি ভাষার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন। এখানে তা পুরোদমে চর্চা শুরু হল। সঙ্গে সেতার ও ড্রয়িং শেখা। কলকাতায় ফিরলেন ১৮৬৭-র অক্টোবরে। তত দিনে ‘চৈত্রমেলা’ বা ‘হিন্দুমেলা’ শুরু হয়ে গিয়েছে। বছর আঠারোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য লিখলেন ‘উদ্বোধন’ নামে সেই উদ্দীপক কবিতা—‘জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসন্তান!/ মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান?…’

দ্বিতীয় অধিবেশনের কিছু দিন পর, ১৮৬৮-র ৫ জুলাই তাঁর বিয়ে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তখন উনিশ বছর, কাদম্বরী আট পেরিয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির কর্মী শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে কাদম্বরীকে কেন্দ্র করেই জোড়াসাঁকোয় তেতলার ছাদ-বাগান। অভিনব রুচি, সাহিত্যবোধ আর অনুভবী মন নিয়ে তিনি ছুঁলেন ঠাকুরবাড়ির প্রাণ। এক সময় স্বামীর প্রেরণায় কাদম্বরী ঘোড়ায় চড়া শিখেছেন। গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গিয়েছেন ঘোড়ায় চড়ে। ভরিয়ে তুলেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন। প্রেরণা জুগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে। অথচ কোন অজ্ঞাত নিয়তি একাকিত্ব এনে দিল তাঁর মনে! আত্মহত্যায় ছিঁড়ে দিলেন ষোলো বছরের দাম্পত্য-বন্ধন। ১৮৮৪-তে চলে গেলেন তিনি।

বিয়ের পরের বছর ১৮৬৯-এ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। হিন্দুমেলার সঙ্গে বন্ধন আরও দৃঢ় হল। ১৮৭৪-১৮৭৫ তিনি এই মেলা কমিটির সম্পাদক হলেন। এই সময়ই গড়ে তুলছেন ‘বিদ্বজ্জন-সমাগম’। সাহিত্যসেবীদের মধ্যে একটা নিবিড় সেতু গড়ে তুলতে এই সভার আয়োজন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ আমন্ত্রিত হতেন। ১৮৭৪-এর ১৮ এপ্রিল এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় জোড়াসাঁকো ভবনে। উল্লেখ্য, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের বসন্তে এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথের ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ অভিনীত হয়। এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবন না পেলেও দমে যাননি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৮৮২-তে তৈরি হল কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন বা সংক্ষেপে ‘সারস্বত সমাজ’। সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। বরাবরের মতো নিজেকে আড়ালেই রাখলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। গান ছিল তাঁর বিচরণের অন্যতম ভুবন। ‘স্বরলিপি গীতিমালা’ নামক বই, ‘বীণাবাদিনী’ (১৮৯৭), ‘সঙ্গীত প্রকাশিকা’ (১৯০১) পত্রিকা প্রকাশ, পুণের ‘গায়ন সমাজ’-এর প্রেরণায় ‘ভারত সঙ্গীত সমাজ’ স্থাপনে তাঁর উদ্যোগ ভোলা যাবে না।

এর মধ্যে ১৮৭২-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম নাটক ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’। প্রহসনটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কলম দুর্বল তো নয়ই, বরং সমসাময়িকদের তুলনায় বেশ সবল ছিল— “এ প্রহসনের একটি গুণ যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে।” (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর।

স্বদেশি চেতনার পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সহ তাঁর ভাইয়েরা। সেই চেতনার অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠল তাঁর দ্বিতীয় নাটক ‘পুরু-বিক্রম’। ‘সরোজিনী’ তাঁর অন্যতম সেরা নাটক। এ ছাড়া ‘অশ্রুমতী’, ‘স্বপ্নময়ী’, ‘অলীকবাবু’ প্রভৃতি একের পর এক নাটক লিখে বাংলা নাট্যজগতে রামধনু ছড়িয়ে দেন তিনি। অনুবাদ করেন সতেরোটি সংস্কৃত নাটক। যে তালিকা দীপ্ত হয়ে ওঠে কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’, ‘বিক্রমোবর্শী’, ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ থেকে ভবভূতির ‘উত্তর-চরিত’, ‘মালতী-মাধব’, শূদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিক’, বিশাখদত্তের ‘মুদ্রারাক্ষস’, ক্ষেমীশ্বরের ‘চণ্ডকৌশিক’, রাজশেখরের ‘কর্পূরমঞ্জরী’, ‘বিদ্ধশালভঞ্জিকা’, শ্রীহর্ষদেবের ‘নাগানন্দ’, ‘প্রিয়দর্শিকা’ প্রভৃতিতে। এই নাট্যানুবাদ তিনি করেন ১৮৯৯-১৯০৪, এই পাঁচ বছরে। অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলায় ফরাসি সাহিত্যের পরিচিতি আনলেন মোলিয়ের, গোতিয়ের, মপাসাঁ, জ়োলা, দোদে, বালজ়াক প্রমুখের সাহিত্য অনুবাদ করে। এর সঙ্গে ছিল ইংরেজি আর মরাঠি ভাষার অনুবাদ। তাঁর আঁকা ছবি প্রশংসিত হয়েছে সারা দুনিয়ায়। শিলাইদহের বোটে বসে এঁকেছিলেন লালনের প্রতিকৃতি।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয় করেন, গান লেখেন, সুর দেন, মেতে ওঠেন পিয়ানোর কি-বোর্ডে। এক বার গঙ্গাবক্ষে স্টিমারে চলেছেন চন্দননগর। উথালপাথাল ঢেউ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুর রচনা করে চলেছেন। কথা জুগিয়ে যাচ্ছেন বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। সেই গান থেকেই তৈরি হল গীতিনাট্য ‘মানময়ী’ (পরে নাম বদলে ‘মানভঙ্গ’)। এর পাশাপাশি নামছেন পাট, নীল চাষের ব্যবসায়। রয়্যাল এক্সচেঞ্জের নিলামে অংশ নিয়ে কিনে আনেন জাহাজের খোল। ইংরেজদের পাল্লা দিতে ঝটপট নেমে পড়েন জাহাজ ব্যবসায়। আবার স্বদেশি মন্ত্র জাগিয়ে তুলতে গঠন করেন সঞ্জীবনী সভা। যার সাঙ্কেতিক নাম ‘হামচুপামুহাফ’। ফরাসি রাষ্ট্রসঙ্গীত ‘লা মার্সেই’-এর অনুবাদ করেন। তাঁর আর এক প্রতিভা শিরোমিতি-বিদ্যা বা ফ্রেনোলজি— মানুষের মাথার খুলির গঠন বিশ্লেষণ করে চরিত্র বিচার করা। আবার নাট্যশালা নির্মাতা এবং স্বরলিপিকার জ্যোতিরিন্দ্রকেও ভুললে চলবে না। বস্তুত, তিনি যথার্থই ঠাকুরবাড়ির জ্যোতির্ময় পুরুষ। আবার অসহায়, অসম্পূর্ণও।

সুকুমার সেনের কথায়, “তাঁর মধ্যে যেন একটু বিষাদ ছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’-র খেই ফুরনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন লুকিয়ে পড়লেন।”

বহু কর্মপ্রয়াসের পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভাই রবির সার্বিক উন্নয়ন। সেই সূত্রেই ‘ভারতী’ পত্রিকার প্রকাশ। ‘সরোজিনী’ নাটকে গান লিখে প্রমোশন পেয়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথ নতুনদাদার দলভুক্ত হয়েছিলেন। সে ঘটনাও কৌতূহল উদ্রেক করে। ‘সরোজিনী’ নাটকের শেষ পর্বে যবনের হাত থেকে আত্মসম্মান বাঁচাতে সরোজিনী যখন ‘এই দেখ নরাধম! আমার সহায় কে!’ বলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেন নেপথ্যে জেগে ওঠে রাজপুত মহিলাদের কণ্ঠে সেই গান—‘জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ,/ পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা…’, সেই গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি’-তে আছে, এই নাটকে রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের দৃশ্যে একটি গদ্য বক্তৃতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অংশটি শুনে বলেছিলেন, গদ্য ওখানে খাপ খাচ্ছে না। এই বলে, রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প সময়ের মধ্যে গানটি রচনা করে দেন। ভাইয়ের সাহিত্য-বিবেচনা ও রচনাশক্তির গুণে মুগ্ধ নতুনদাদা তাঁকে দলে টেনে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চোদ্দো বছর। ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি’-তে আছে— “সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণিতে উঠাইয়া লইলাম।”

এক দিকে ভাই রবীন্দ্রনাথ, অন্য দিকে বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাবলেন, এই দুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আকাশে-আকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছে, ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লোকালয়ের কোনও কুঞ্জকুটিরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটা নীড় বাঁধতে পারে, তা হলে কত লোকে ওদের স্বরসুধা পান করে কৃতার্থ হয়— এ কথা ভাবতে ভাবতে জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে রাজি করালেন সম্পাদক হতে। সম্পাদক পত্রিকার নাম দিলেন ‘ভারতী’। সেই ‘ভারতী’ জায়গা করে দিল রবীন্দ্রনাথকে। ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— “প্রথম বৎসরের ভারতীতেই ‘কবিকাহিনী’ নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম।… এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়।” মেঘনাদবধ কাব্যের সেই সমালোচনা, ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’-সহ তাঁর একাধিক রচনার প্রথম প্রকাশভূমি এই পত্রিকা। আবার জ্যোতিদাদার আঁকার খাতা নিয়ে বিলেতে রদেনস্টাইনকে দেখালেন ভাই রবি। ছবি দেখে মুগ্ধ সাহেব। ১৯১৪ সালে ছবির বই বেরোবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। এ সবের আভাস মিলছে, ২৯ ভাদ্র ১৩১৯, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে— “আপনার ছবির খাতা আমি Rothenstein কে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার খুব বিখ্যাত artist… তিনি আমাকে বল্লেন, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী।” নিজের প্রথম নাটক ‘রুদ্রচণ্ড’ রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন ‘ভাই জ্যোতিদাদাকে’।

তাঁর জীবন জুড়ে জ্যোতিদাদার সুবিপুল প্রভাব। সত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে টাউন হলের সভায় (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনও বাঁধন পরান নি।… তিনি আমার ‘পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।”

১৮৭৯-তে বেরোল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক ‘অশ্রুমতী’। উৎসর্গ করলেন ভাই রবিকে। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে, ৯ শ্রাবণ, ১৮০১ শকাব্দে উৎসর্গ-পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন— “এই লও আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যেও ঘোচে তা হ’লে আমি সুখী হব।” নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে’ গানটি আছে। ‘অশ্রুমতী’ দেশপ্রেমের পটভূমিকায় হিন্দু নারীর সঙ্গে মুসলমান যুবকের প্রেমের কাহিনি। এরা হল আকবর-পুত্র সেলিম এবং মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের মেয়ে অশ্রুমতী।

পাটের ব্যবসা, নীল চাষের ব্যবসা ছুঁয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুরু করলেন জাহাজের ব্যবসা, সময়টা ১৮৮৪-র ২৩ মে। খুলনা থেকে বরিশাল যাত্রী পরিবহণে নামল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজ ‘সরোজিনী’। নিলামে সাত হাজার টাকায় খোল কিনে জাহাজ বানিয়ে যাত্রাপথে নামাতে কিছু দেরি হয়ে গেল তাঁর। বিলাতি ‘ফ্লোটিলা’ কোম্পানি সেই ফাঁকে একই রুটে জাহাজ নামিয়ে দিল। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নন জ্যোতিরিন্দ্র। শুরু হল প্রতিযোগিতা। কিনে ফেললেন ‘বঙ্গলক্ষ্মী’, ‘স্বদেশী’, ‘ভারত’ এবং ‘লর্ড রিপন’ নামে আরও চারটি জাহাজ। স্বাদেশিকতার এ আর এক নমুনা। বরিশালের সাধারণ মানুষ, বিশেষত স্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ছিল দেশীয় মানুষের এই জাহাজ নিয়ে। বরিশাল থেকে ভোরে খুলনার দিকে জাহাজ ছাড়ত। ‘ফ্লোটিলা’ কোম্পানির জাহাজও ছাড়ত একই সময়ে। কিন্তু বরিশালের কিছু সজ্জন মানুষ ও ছাত্র জাহাজ ছাড়ার অনেক আগেই ঘাটে এসে উপস্থিত হতেন, যাত্রীদের বোঝাতেন— কেন বাঙালির জাহাজে চড়া উচিত। কিন্তু প্রতিপক্ষ ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তারা ভাড়া কমাতে শুরু করল। বাধ্য হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রও কমালেন। ব্যবসায় ক্ষতির এই শুরু। এই সময়ে ঘটল বিপর্যয়। খুলনা থেকে মাল বোঝাই ‘স্বদেশী’ জাহাজটি কলকাতা আসছিল, হাওড়ার ব্রিজের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় জেটিতে ধাক্কা লেগে গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ‘মগ্নাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্তই ফ্লোটিলা কোম্পানিকে বিক্রয় করিয়া দিলাম।’— বলেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

শিরোমিতি বিদ্যা বা ফ্রেনোলজির চর্চা করতেন তিনি। ফ্রেনোলজি হল ছদ্মবিজ্ঞান— মানুষের মাথার খুলি দেখে তাঁর চরিত্রবিচার। প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ ‘টুল’ হয়ে ওঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। ‘বালক’ পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ এই তিন সংখ্যায়) ‘মুখচেনা’ নামক প্রবন্ধে এই বিদ্যায় আগ্রহী অনন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমরা পাই— “কোনও মুখ দেখিলে কাছে যাইতে ইচ্ছা করে— কোনও মুখ দেখিলে পলাইতে ইচ্ছা হয়। কোনও মুখ দেখিলে মনে হয় সে হাজার অপরাধী হউক, সে যেন আমার কত দিনের জানা-শুনা, আবার কোনও মুখ দেখিলে মনে হয় যেন আমাদের মারিতে আসিতেছে, না খাইতে আসিতেছে।” আবার লিখেছেন, “কপাল যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই।… যাহাদিগের কপালের উপর দিকটা উঁচু— তাহাদিগের এই চিন্তা শক্তি প্রবল।”

প্রতিকৃতি আঁকায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ‘মুখচেনা’ রচনাটির প্রথম কিস্তির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়। “জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বসে তাঁর পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। মনে হয় সাময়িকপত্রের পাতায় মুদ্রাঙ্কিত এটিই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রতিকৃতি।” জানিয়েছেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর ‘বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী’র একবিংশ অধ্যায়ে। আসলে প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে মানুষের চোখ, নাক, কপাল ইত্যাদির মধ্যে চরিত্রটিকেও যেন প্রত্যক্ষ করতে পারতেন তিনি।

সঞ্জীবনী সভা (হামচুপামুহাফ) স্থাপনের মাধ্যমে জাতির উন্নতিকল্পে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। এই সভা গুপ্ত সমিতির ধাঁচে তৈরি করেছিলেন তিনি। ঠনঠনের কাছে একটা পোড়ো বাড়িতে সভা বসত। সভাকক্ষে টেবিলের উপর দু’পাশে থাকত দু’টি মড়ার খুলি। খুলির চক্ষুকোটরে বসানো হত দু’টি জ্বলন্ত মোমবাতি। মাথাটি মৃতপ্রায় পরাধীন দেশের প্রতীক। মোমবাতি দু’টি মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার বা জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তোলার সঙ্কেত। সভার কার্যবিবরণী লেখা হত সাঙ্কেতিক ভাষায়। কেমন সেই ভাষা? সুশীল রায়ের ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে এবং ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি’-তে এই সাঙ্কেতিক ভাষার কৌশলটি আছে— “আকার স্থানে অকার॥ অকার স্থানে আকার॥ ই স্থানে উ॥ ঈ স্থানে ঊ॥ উ স্থানে ই॥ ঊ স্থানে ঈ॥ এ স্থানে ঐ॥ ঐ স্থানে এ॥ ও স্থানে ঔ॥ ঔ স্থানে ও॥ ক খ গ ঘ স্থানে গ ঘ ক খ॥ চ ছ জ ঝ স্থানে জ ঝ চ ছ॥ ট ঠ ড ঢ স্থানে ড ঢ ট ঠ॥ ত থ দ ধ স্থানে দ ধ ত থ॥ প ফ ব ভ স্থানে ব ভ প ফ॥ শ ষ স স্থানে হ॥ হ স্থানে স॥ র স্থানে ল॥ ল স্থানে র॥ ম স্থানে ন॥ ন স্থানে ম॥” এই সঙ্কেত অনুযায়ী—স ন জী ব নী স ভা = হা ম চু পা মু হা ফ।

সর্বজনীন একটা পোশাক তৈরির ভাবনাও ছিল তাঁর মনে। ধুতির উপর মালকোঁচা, মাথায় শিরস্ত্রাণজাতীয় পোশাক বানিয়ে নিজে পরতেন, যাতে অন্যরা প্রভাবিত হয়। পাবনা-কুষ্টিয়া অঞ্চলে জমিদারি পরিদর্শনকালে তাঁর বাঘ শিকারের কাহিনি আছে ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি’-তে। ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত ‘পারিবারিক স্মৃতি-লিপি-পুস্তক’ বা পারিবারিক খাতার সূচনাও হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে, ৫ নভেম্বর ১৮৮৮ তারিখে ‘Philology’ শীর্ষক রচনার মাধ্যমে।

জীবনের শেষপর্বে সব কিছু ছেড়ে নিঃসঙ্গ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চলে যান রাঁচী। সেখানে মোরাবাদী নামে এক ছোট পাহাড়ে তৈরি করেন নিভৃত নিবাস ‘শান্তিধাম’। ১৯০৮ থেকে শেষ সতেরো বছর এখানেই কাটালেন। সাহিত্য, সঙ্গীত আর চিত্রবিদ্যার অনুষঙ্গ তাঁকে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিয়েছে এখানে। আর ছিল দুই সঙ্গী— গোঞ্জু (কুকুর) ও রূপী (বানরী)। ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি’-তে আছে— “তাহার (রূপী) হৃদয় মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ। রূপীর কোলে একটি ছোট কুকুরের বাচ্ছা। একদণ্ডও সে বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়া দেয় না। বাচ্ছাটি মাতৃহীন, রূপীও বন্ধ্যা। কুকুর বাচ্ছাটি রুপীর স্তনপান করে, …বাচ্ছাটি রূপীর বক্ষঃস্থল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবুও সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে।”

এদের আত্মীয়তা ছুঁয়েই যেন আরও নির্জন হল ১৯২৫-এর বসন্ত। ৪ মার্চ সন্ধ্যায় এক বুক বিষাদ নিয়ে চলে গেলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)