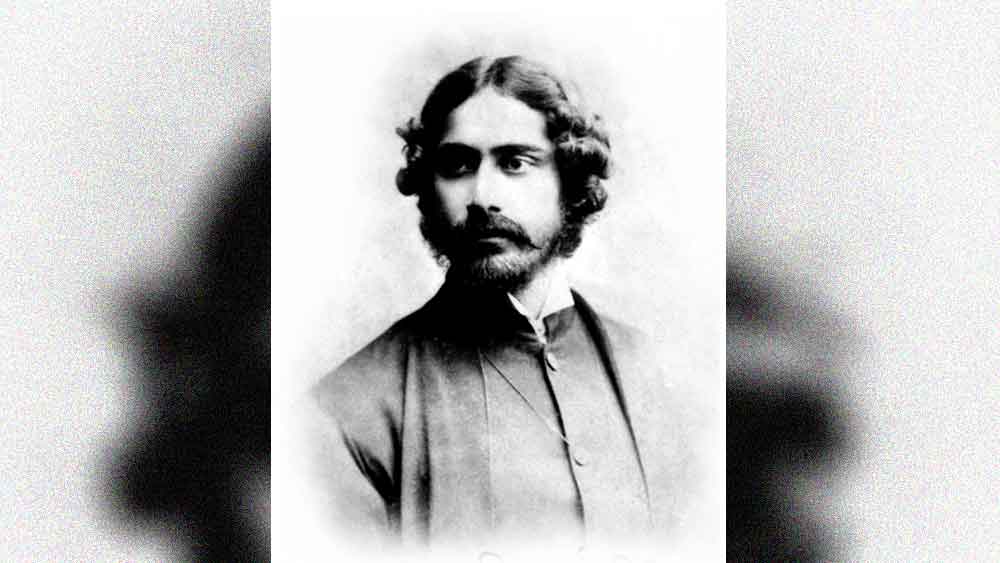

অভিধানে অনেক সময় সব শব্দের যথাযথ অর্থটি থাকে না। ‘নাড়াচাড়া’। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুঁজলাম। না, যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ ‘নাড়াচাড়া’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সে-অর্থ অভিধানে কোথায়? ট্রেনের কামরায় যাত্রীদের মালপত্তর তোলাতুলি নাড়ানাড়ি হয়। কোনও মাল বাঙ্কে, কোনওটা বা যাত্রীর কোলে। রবীন্দ্রনাথ ট্রেনেই ফিরছিলেন। তখন সবে তাঁর বয়স বারো পূর্ণ হয়েছে। বাবার সঙ্গে মাস-তিনেকের হিমালয়ভ্রমণ সাঙ্গ করে কলকাতায় একলাই ফিরেছেন ট্রেনে। ‘মাথায় এক জরির টুপি পরিয়া একলা বালক ভ্রমণ করিতেছিলাম।’... ‘সঙ্গে কেবল একজন ভৃত্য ছিল’; সম্ভবত সেই ভৃত্য গাড়ির সাধারণ কামরায় আসছিলেন। ট্রেনের উচ্চতর কামরায় সাহেব-মেমরাই প্রধানত যাতায়াত করত। ট্রেনের কামরায় এখন একটি সুন্দর সুদর্শন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বালককে একা পেয়ে যাত্রীরা সারা পথ অকাতরে আদর-বর্ষণ করে গেল। সুন্দরের প্রতি কে না আকৃষ্ট! রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, ‘ফিরিবার সময়ে রেলের পথেই আমার ভাগ্যে আদর শুরু হইল।’ আর বলেছেন, ‘পথে যেখানে যত সাহেব মেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।’ এই ‘নাড়াচাড়া’টার যে এখানে প্রকৃত কী অর্থ, সেই জন্যই অভিধান খুঁজছিলাম। অভিধানও সব মানে বলে না! রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’-তে ‘যেখানে যত সাহেব মেম’ লিখুন না কেন, সত্যিটা নিশ্চয়ই ছিল ‘যেখানে যত মেম-সাহেব গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না’।

সত্যি কথা, মা তাঁর শিশুসন্তানটিকে আদর করবেনই বা কেমন করে! রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় সারদা দেবীর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। ওই বয়সে রবি তাঁর চতুর্দশ সন্তান। রবির দু’বছর হতে না-হতেই পঞ্চদশ সন্তান ক্ষণজীবী বুধেন্দ্রর জন্ম। আর ত্রয়োদশ সন্তান সোমেন্দ্রনাথের জন্ম রবির জন্মের দু’বছর আগে। ওই পঞ্চদশ সন্তানের জননী কবে কখন কোন সন্তানটিকে আদর করবেন! তার উপর রাত্রি গভীর হলে ছেলেরা সব শুয়ে পড়লে স্বামীর ঘরে সহধর্মিণীর ডাক পড়ে। সারদা এমনিতেই স্থূলশরীরা ছিলেন, ‘বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না’। কিন্তু রাতে স্বামীর ডাক পড়লে তাঁকে মহর্ষির ঘরে যেতে হত। ‘একখানি ধোয়া শাড়ি পরতেন, তারপর একটু আতর মাখতেন; এই ছিল তাঁর রাতের সাজ।’

সবাই বলে রবীন্দ্রনাথ শৈশবে মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। কিন্তু ওই মহিলার দিকটাও তো ভেবে দেখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথকেও রাতের আহারের পর ঘুমোতে হয়েছে শংকরী কিংবা প্যারী কিংবা তিনকড়ির বলা রাজপুত্র-রাজকন্যার সব গল্প শুনতে শুনতে।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কুড়ি বছর আগে জন্মেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনিও লিখে গেছেন, ‘মার কাছে আমরা বেশিক্ষণ থাকতাম না।’

রবীন্দ্রনাথের দিদি সৌদামিনী দেবীও লিখে গেছেন, ‘আমার মা বহু সন্তানবতী ছিলেন এইজন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না।’

তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সন্তানদের স্নেহ করতেন না বা ভালবাসতেন না।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর ‘স্মৃতিকথা’য় লিখেছেন, ‘আমরা বউরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম।... প্রথম বিয়ের পর শাশুড়ী আমাদের রূপটান ইত্যাদি মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন।’... ‘আমি বড্ড রোগা ছিলুম।... আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর দিয়ে তাঁর সেই সুন্দর চাঁপার কলির মতো হাত দিয়ে ভাত খাওয়াতেন।’

সারদাদেবী যে কত সুন্দরী ছিলেন এই আঙুলই তার প্রমাণ। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘কর্তাদিদিমা রূপসী ছিলেন’।

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বৌমা নাতনিদের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে বেশি সুন্দরী ছিলেন জ্ঞানন্দানন্দিনী। তাঁর কন্যা ইন্দিরাও আশ্চর্য সুন্দর ছিলেন। তথাপি উভয়ের মধ্যে কে বেশি সুন্দর, তা বিতর্কের বিষয়। বিশেষ করে যিনি বিংশতি বর্ষীয়া জ্ঞানদানন্দিনীর ফটোগ্রাফ দেখেছেন, তাঁর পক্ষে মা-মেয়ের মধ্যে

কে বেশি সুন্দর— সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন।

আসলে, দু’-একটি ব্যতিক্রম বাদে ঠাকুরবাড়ির প্রায় সব মহিলা এবং পুরুষই ছিলেন গৌরবর্ণের অধিকারী। এই রূপ, এমন সৌন্দর্য বলা যায় পরম্পরাসূত্রে পাওয়া।

সারদাদেবী কেন, তাঁরও পূর্বে দ্বারকানাথের স্ত্রীর দিগম্বরীদেবীর কথাও মনে রাখতে হবে, তাঁর এমনই অসামান্য সুন্দর মুখশ্রী ছিল যে, বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজায় দেবীর মুখ দিগম্বরীর মুখের আদলে নির্মাণ করা হত।

এই দিগম্বরী এবং দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথ ও সারাদাসুন্দরীর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এঁদের পরিবারের কেউই সেই অর্থে কালো ছিলেন না। প্রায় সকলেই ফর্সা ছিলেন— তাঁদের অনেকেরই গায়ের রং ছিল স্বর্ণচাঁপার মতো।

বৌঠান-কাদম্বরী তাঁর প্রিয় দেবরটিকে ভিতরে ভিতরে রাগিয়ে দিয়ে উত্তেজিত করে বলতেন ‘রবি সবচেয়ে কালো, দেখতে একেবারেই ভাল নয়, গলা যেন কী রকম। ও কোনোদিন গাইতে পারবে না, ওর চেয়ে সত্য ভাল গায়।’ কাদম্বরীর এ সব কথা কোনও ইতিহাসবিদ বা গবেষক যদি সত্য মনে করেন, তা হলে তো বিপদ!

শরৎকুমারী ছিলেন দেবেন্দ্র-সারদার নবম সন্তান। ঠাকুরবাড়ির নারীপুরুষদের সৌন্দর্য সেকালে একটা আলোচনার বিষয় ছিল। শরতের স্বামী যদুনাথ মুখোপাধ্যায় সুরসিক মানুষ ছিলেন। তাঁকে এক জন কৌতূহলী প্রশ্ন করেছিল— ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরা সকলেই এত সুন্দর হয় কেমন করে? উত্তরে তিনি খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন ‘দুধে আর মদে।’ কিংবদন্তি, ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্মাবার পরেই নাকি তাঁদের দুধে আর মদে স্নান করানো হত।

রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘একটা গুজব চলে আসছে যে জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাতেই রঙটাতে সাহেবি জেল্লা লাগে।’

সেই জেল্লা দেখেই ট্রেনের মেমসাহেব যাত্রীরা বারো বছরের বালকটিকে নিয়ে যে যথেষ্ট ‘নাড়াচাড়া’ করেছিল, তা বোঝা যায়।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের দেবতুল্য রূপ দেখে অনেকেই তাঁকে জিশুখ্রিস্টের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। ইন্দিরা দেবীও তাঁর ‘যিশুখ্রিস্টতুল্য মুখাবয়বের’ উল্লেখ করেছেন।

দেবেন্দ্র রবীন্দ্রের পর পরম্পরায় ভূমিষ্ঠ হলেন রবীন্দ্র-মৃণালিণীর প্রথম সন্তান বেলা বা মাধবীলতা। ‘বেলা যেন মোমের পুতুলটির মতো হয়েছিল।’— ইন্দিরা বলেছিলেন। আর আর্চার বেলাকে কোলে-নেওয়া রবীন্দ্রনাথের ছবি এঁকে বলেছিলেন, ‘Christ-এর মতন ইঁহার মুখশ্রী। ইনি সময়ে খ্রিস্টান না হউন, Christ-কে প্রেম করিবেন।’

রবীন্দ্রনাথের রূপের প্রতি আকর্ষণ মেমসাহেবদেরই বুঝি বেশি ছিল। তরুণ বয়সে, মধ্য বয়সে, বিদেশিনিদের সঙ্গে তাঁর যতটা মেলামেশা, আকর্ষণ ও প্রীতিভাব ছিল, পরিবারের বাইরে বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে তেমন সম্পর্কের সুযোগ ছিল না। অনিন্দ্যসুন্দর

রূপবান পুরুষটির আকর্ষণে কোনও রূপমুগ্ধ স্বেচ্ছায় এগিয়ে না এলে কবি কোনও দিনই অন্যের কাজে নিজেকে নিয়ে যেতে বা ধরা দিতে পারতেন না। কিন্তু সেই রূপমুগ্ধ রূপবতীর প্রতি তাঁর অন্তরে যে কোনও বিকর্ষণ থাকত, তা কিন্তু আদৌ নয়। রূপবতীর রূপকে স্পর্শ করতে তাঁর অন্তরে সাড়া জাগত; কিন্তু তিনি নিজে থেকে কোনও দিন সীমানা ভাঙতে প্রস্তুত ছিলেন না।

তাই তাঁর জীবনে মুগ্ধ মেয়েদের কাছ থেকে আদর ভালবাসা চুম্বনপ্রাপ্তির অজস্র উদাহরণ থাকলেও উল্টো উদাহরণ দুর্লভ। তবে পুরুষ বা নারী যিনিই সক্রিয় হোন, দুই আগ্রহী মানুষের চুম্বনে সুখ তো উভয়েরই!

কবি পরিণত বয়সে বলে গেছেন, ‘কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখিনি— তা সে-ভালোবাসা যে-রকমই হোক না কেন।’

ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাইরের ঘরে মানুষ হতে হয়েছে কবিকে। জীবনে যে-সময়টা মায়ের বা মেয়েদের আদর ছিল একান্ত আবশ্যক, তখন তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল কবিকে। ‘যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়।’ ফলে সারা জীবন মেয়েদের আদরের তৃষ্ণা ছিল তাঁর বক্ষ জুড়ে; কিন্তু সেই তৃষ্ণা তাঁর চক্ষে প্রকাশ পেত না কখনও।

তখন তাঁর সতেরো বছর বয়স। বিলাতযাত্রী রবীন্দ্রনাথ। জাহাজে ওঠার আগে কিছু দিন কাটল আমদাবাদ ও বম্বেতে। বম্বেতে একটি মরাঠি পরিবারে কবিকে কাটাতে হল কয়েকটি দিন। সেই পরিবারেরই একটি কন্যা আনা তরখড়। বয়স বছর বাইশ-তেইশ। সুন্দরী। লেখাপড়াওয়ালা মেয়ে, বিলেত থেকে ঝকঝকে করে মেজে এনেছে তার ইংরেজি শিক্ষা। মেয়েটি রূপবান রবীন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তীব্র ভাবে। দীর্ঘদেহী সুঠাম শুভ্রশরীর সপ্তদশবর্ষীয় বিলাতযাত্রাভিমুখী উজ্জ্বল তরুণ। কবি বলেছেন, ‘আমার সঙ্গে সে প্রায়ই যেচে মিশতে আসত। কত ছুতো করেই সে ঘুরত আমার আনাচে-কানাচে। আমাকে বিমর্ষ দেখলে দিত সান্ত্বনা, প্রফুল্ল দেখলে পিছন থেকে ধরত চোখ টিপে।’ কবিও তো তার প্রতি আকৃষ্ট। তিনিও তাকে আকর্ষণ করতে চান। অন্যকে আকৃষ্ট করার যে সম্ভার বিধাতা নারীকে উপহার দিয়েছেন, পুরুষ সেখানে অনেকটাই বঞ্চিত। তা হলে? ‘তাই সুবিধা পেতেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন।’ এই তরুণ কবিকে মেয়েটি ভালবেসে ফেলেছিল। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ কোনও এক অবঙ্গীয় নারীর মুখে শুনলেন তিনি রূপবান। তার চুম্বনতৃষ্ণাও কবি কোনও দিন ভুলতে পারেননি। রূপমুগ্ধ আনা কবিকে আবদার করে বলেছিল, ‘আমার একটা কথা রাখতে হবে রবি তোমাকে, তুমি কোনোদিন দাড়ি রেখো না; তোমার মুখের ঐ শুভ্র-সুন্দর সীমানা যেন কিছুতে ঢাকা না পড়ে।’

মেয়েদের এই রূপমুগ্ধতা, এই ভালবাসা কবির কাছে বরাবরই ছিল যেন তৃষ্ণার শান্তি। কবি নিজে আনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘সে মেয়েটিকে আমি ভুলিনি বা তার সে আকর্ষণকে কখনো লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখিনি কোনোদিন।’

তার পরে কবির জীবন জুড়ে ‘নানান্ অভিজ্ঞতার আলো-ছায়া খেলে গেছে।’

শুধু কবির কবিত্বে নয়, তাঁর রূপ, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর দেহকান্তি, তাঁর রেশমি কেশগুচ্ছ, তাঁর চম্পকসদৃশ দীর্ঘ অঙ্গুলি, তাঁর রক্তিম করতল, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর অভিব্যক্তি, তাঁর ভিন্নমাত্রার উপস্থিতি পৃথিবীর মানুষকে অভিভূত, বিস্মিত করেছিল। গভীর মুগ্ধতায় তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীরা ভাবতেন, তিনি কি প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে আসা কোনও মহর্ষি, না কি নবজন্ম লাভ করে এসেছেন আর এক জিশুখ্রিস্ট আরও এক বার।

‘ভারতী’ পত্রিকায় মুদ্রিত সমগ্র ‘কবিকাহিনী’র অফপ্রিন্ট তরখড়ের হাতে উপহার দিয়ে কবি চললেন বিলেতের পথে।

ইংল্যান্ডে কবি ডাক্তার স্কটের পরিবারের অতিথি হয়ে উঠলেন। তাঁদের দু’টি মেয়েই যে এই আশ্চর্য অনিন্দ্যসুন্দর তারুণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তা অননুমেয় নয়। তাঁকে ঘিরে মেয়ে দু’টির কত আনন্দ কত খেলা কত কৌতুক। তারা দু’জনেই তরুণ কবিকে ভালবেসে ফেলেছিল। ভালবাসা তো একপক্ষে হয় না। কবিরও তাদের ভীষণ

ভাল লেগেছিল। কিন্তু তারা যে সত্যিই কবিতে মুগ্ধ, ভালবাসায় আত্মহারা, ‘তখন যদি ছাই সে কথা বিশ্বাস করবার এতটুকু মরাল কারেজ থাকত।’

আর তাই কি জাহাজে ‘ভগ্নহৃদয়’ লিখতে লিখতে দেশে ফিরলেন কবি?

কখনও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর ‘মরাল কারেজ’ নেই, কখনও আবার বলেছেন ‘আমার stupidity-বশত আমি ধরা দিইনি।’

আর এক জাহাজের কাহিনি। ১৮৯০ সাল। অক্টোবর মাস। রবীন্দ্রনাথ বিলাতভ্রমণ পর্ব শেষ করে দেশে ফিরছেন। জাহাজ ‘টেমস’। সাগরে সময় নেবে পঁচিশ দিন। জাহাজে অনেক পুরুষ, অনেক রমণী। কবি জাহাজের কোণে বসে নিরিবিলিতে কাব্য-কবিতা লিখলেও সুন্দরী মেমসাহেব তাঁর নজরের বাইরে যায় না। কিন্তু নিজে থেকে কিছুতেই তিনি আলাপ করতে পারেন না, যত ক্ষণ না সেই সুন্দরী নিজে এসে কবির সঙ্গে আলাপ করে যায়।

জাহাজে এক নীলচক্ষু মেয়েকে কবির বড় পছন্দ হয়েছে। তার চমৎকার ঠোঁট— হাসলে তাকে আরও সুন্দর দেখায়।

এক সুন্দর আর এক সুন্দরের প্রতি তো আকৃষ্ট হবেই।

জাহাজে কবি উঠেছেন ৯ অক্টোবর। আর ১৫ অক্টোবরের দিনলিপিতে কবি লিখেছেন, ‘সেই সুন্দরী মেয়েটি যাকে আমার খুব ভালো লাগে আমি দেখলুম ক’দিন ধরে সেও আমার সঙ্গে আলাপ করবার অনেক চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমার stupidity-বশত আমি ধরা দিইনি। সে কাল রাত্তিরে আপনি এসে বললে: Aren’t you going to sing?’ সুতরাং কবির দিক থেকে আড়ষ্টতার দরজা গেল খুলে। মেয়েটির নাম মিস লং। জাহাজে কয়েকটা দিন দিনে এবং রাতে মিস লং ও কবি একত্রে অনেকটা সময় অনেক গল্প করে অনেক গান গেয়ে কাটিয়ে ছিলেন। জাহাজ জুড়ে এত সাদা চামড়ার মানুষ থাকতেও সুন্দরীর পছন্দ হল ভারতবর্ষের মানুষটিকেই।

শুধু গায়ের রং দেখেই কি আর সৌন্দর্যের বিচার হয়?

মেয়েরা তাঁকে পছন্দ করে, তিনি বোঝেন। নিজে স্বগতোক্তির মতো করে বলেন, ‘আমি মনে মনে মেয়েদের এত ভালোবাসি, কিন্তু তাদের সঙ্গে ভাব করতে পারি নে—আশ্চয্যি!’ অবশ্য এতে কবির কোনও সমস্যা হয় না, কারণ তারাই শেষ পর্যন্ত কবির কাছে এসে তাঁর সঙ্গে ভাব করে যায়।

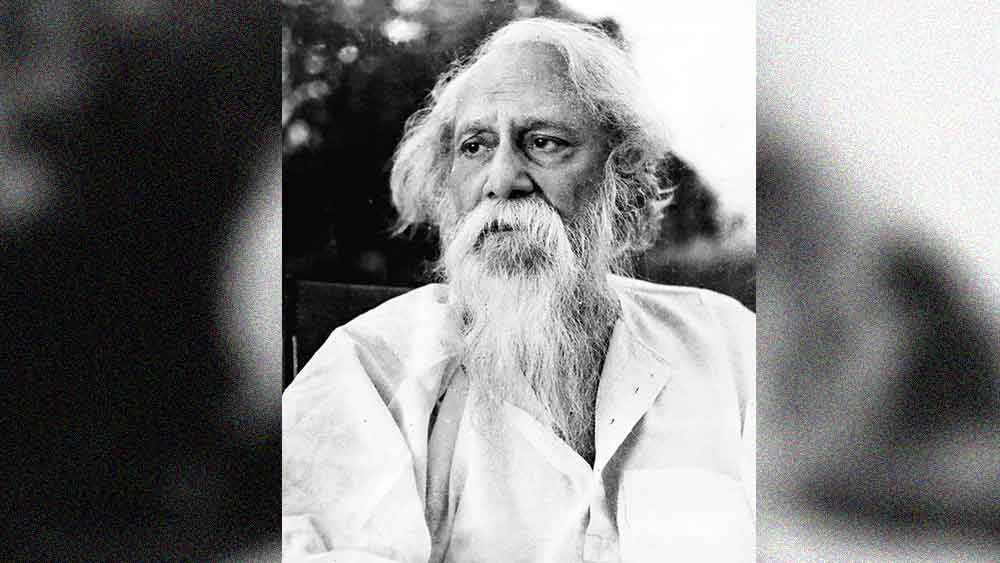

১৯১৬ সাল। এ বারেই প্রথম কবির জাপান ভ্রমণ। ‘তোসামারু’ জাহাজে কবি ২৯ মে কোবে বন্দরে এসে পৌঁছলেন। বিকেল তখন সাড়ে চারটা। ‘ওসাকা মাইনিচি শিমবুন’ পত্রিকার সাংবাদিক কবির জাপানে অবতরণের রিপোর্ট ছাপালেন তাঁদের কাগজে ৩১ মে তারিখে। কবির অনেকটা বিবরণ পাই এই প্রতিবেদনে—‘কবির চোখে ছিল একখানি সোনার ফ্রেমের চশমা।... শ্রীযুক্ত ঠাকুরের দাড়ির প্রায় অনেকটাই শুভ্র, দীর্ঘ তাঁর দেহের গঠন। কবির গায়ে ছিল কিছুটা ধূসর ও মাটি রঙের ভারতীয় পোষাক। পরনের প্যান্টটি ছিল হালকা চায়ের রঙের। পায়ে জরির কাজ করা মেটে রঙের চামড়ার জুতো। কবির ঝোলা-জামার গলায় ও হাতে সোনালি সুতোর কাজ। সমুদ্রের বাতাসে কবির লম্বা সাদা দাড়ি এলোমেলো কাঁপছিল। কবির জামার হাতার খানিকটা গোটানো। হাতে একটি বই নিয়ে তিনি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীযুক্ত ঠাকুরকে দূর থেকে যেন দেবদূতের মতো দেখাচ্ছিল। এই দেবতুল্য রূপ দেখে তাঁর প্রতি সকলে কৌতূহল ও আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। এপিডেমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোবের ভারতীয় সম্প্রদায় সর্বাগ্রে ডেকের উপরে উঠে আসেন। প্রথমে পুষ্পমাল্য দিয়ে কবিকে সাদরে বরণ করা হল। ইতিমধ্যে সাংবাদিক ও চিত্রশিকারীর দল তাঁকে প্রায় চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছেন। কবি মুখে কিছু না বললেও মৃদু প্রসন্ন হাসিতেই তাঁর গভীর আন্তরিকতার ভাবটুকু প্রকাশ পাচ্ছিল।... আমি সেই সময় তাঁর হাতে আমার ভিজিটিং কার্ডটি দিই। শ্রীযুক্ত ঠাকুর তখন পাণ্ডুলিপি ও হাতের কলম সুটকেসের মধ্যে রেখে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। সত্যি কথা বলতে কি কবির কণ্ঠস্বর যেন প্রকৃতির গীতধ্বনির মতো মধুর এবং তাঁর দৃষ্টি যেন কুমারীর চোখের মতো নির্মল ও সমুদ্রের মতো গভীর। এ চোখ যেন আমাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাষা খুঁজে পায়। কথা বলার সময় তাঁর চোখ দিয়ে যেন জ্যোতি প্রকাশ পায়। শ্রীযুক্ত ঠাকুরের অপূর্ব কণ্ঠস্বর ও প্রসন্ন দৃষ্টি উপস্থিত সকলকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করেছিল।’

অনেকটা একই রকম বিবরণ পাই ‘ওসাকা জিজি শিনপো’-র ৩১ মে-র কাগজে।

‘কবিকে সংবর্ধনা জানাতে যাঁরা আসেন, তাঁরা সকলে ছোট ছোট নৌকায় তোসামারু জাহাজের দিকে এগিয়ে যান। আমার নৌকা সর্বাগ্রে গিয়ে পৌঁছায়। আমি নৌকা থেকে নেমে সরাসরি জাহাজের ডেকে উঠে যাই। সে সময় কবি ডেকের রেলিং ধরে দূরের দৃশ্য দেখছিলেন। কবির চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, উজ্জ্বল তামার মতো গায়ের রং, মুখের গড়নে আর্য জাতির স্পষ্ট ছাপ লক্ষণীয়। অনেক দিন ইংল্যান্ডে ছিলেন বলেই চমৎকার দ্রুত ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত। কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর এবং মধুর।’

একটি পুরুষ বা একটি নারী, তার গায়ের রং যতই ফর্সা হোক, যতই তুষারশুভ্র হোক না কেন, তার সামগ্রিক সৌন্দর্য কেবল তার গাত্রবর্ণের উপরে নির্ভর করে না। কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা কবিকে নিয়ে অন্যদের রূপবর্ণনাতেই খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাবৎ পৃথিবীতে যত কবি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্বসুন্দর কবি ছিলেন বোধকরি রবীন্দ্রনাথই। একটা মানুষের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর তার সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে।

১৯৬৮ সালে জাপানের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসেবে ইনিই দ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে আসেন, তখন কাওয়াবাতার বয়স সতেরো। রবীন্দ্রনাথ কেমন দেখতে ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর কলমে আঁকা ছবি গুরুত্বপূর্ণ— ‘সৌন্দর্যের অস্তিত্ব ও আবিষ্কার’ বইতে তিনি লিখছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে কেয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে The Spirit of Japan শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেছিলেন। সে সময় আমি পুরাতনপদ্ধতি বিদ্যালয়ের মধ্যম শ্রেণীর ছাত্র। তবে আমি সংবাদপত্রে তাঁর একটি সুন্দর ছবি দেখেছিলাম। আমি এখনও সেই ঋষিসদৃশ কবির বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ করতে পারি। লম্বিত কেশগুচ্ছ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুআবৃত, ঢিলেঢালা ভারতীয় পোশাকে এক দীর্ঘপ্রকৃতি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি তাঁর গভীর এবং অন্তর্ভেদী। তাঁর শুভ্র কেশরাশি ললাটের দুই পার্শ্ব দিয়ে নীচে নেমেছে। আর ললাটপ্রান্তের কেশগুচ্ছগুলি যেন শ্মশ্রুরাশির

মধ্যে এসে পড়েছে। সেই চিত্রদর্শনে আমার মতো বালকের পক্ষে মনে হয়েছিল, ইনি বুঝি প্রাচ্য দেশের এক প্রাচীন যাদুকর।’

কারও কাছে তিনি দেবদূত, কারও কাছে খ্রিস্ট, কারও কাছে তিনি প্রাচ্যের প্রাচীন জাদুকর।

সেটা ১৯২০ সাল। ১৬ সেপ্টেম্বর। প্যারিস। চায়ের আসরে কবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ফ্রান্সের বিখ্যাত মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক কঁতেস আনা দি নোয়াই। তিনি ফ্রান্সের প্রথম মহিলা যিনি জাতীয় সম্মান ‘লিজিয়ঁ অব অনার’ পেয়েছিলেন। ‘ফরাসিদের চোখে রবীন্দ্রনাথ’ বইয়ে সুজান কার্পেলেস লিখেছেন সেই অপূর্ব সুন্দরী কবির কথা। ‘মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো চেহারা তাঁর।... সেইজন্যেই বিজয়িনীর মতো এসেছিলেন তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবির কাছে, গোটা ভারতকে তাঁর অঙ্কশায়িনী দেখার স্বপ্নে মশগুল হয়ে।’

ফেরার সময় ভারতীয় কবিকে বিনত আনা বলে গেলেন— আপনার পাদস্পর্শে এখানকার মাটি পবিত্র হল। তিনি বললেন, আপনাকে দেখে সূর্যের কথা মনে আসে। আপনি একই সঙ্গে দিনের সূর্য এবং রাতেরও। বিদায়মূহূর্তে বলেন— আমি এসেছিলাম আমার গর্বিত সত্তা নিয়ে জয় করতে। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছে আমি শুধু একজন ভক্ত, এক জন পূজারিনি মাত্র।

উপবিষ্ট কবির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার অনুমতি চেয়ে নেন কঁতেস আনা দি নোয়াই।

কবি কোনও নারীরই প্রেম পূজা ভালবাসা উপেক্ষা করতে পারেন না।

আর একটি রূপমুগ্ধ মেয়ের গল্প এখানে বলতে পারি। সে কিশোরী, হয়তো বা অষ্টাদশী। সেই অষ্টাদশীর গল্প আর এক অষ্টাদশীকে চিঠিতে লিখছেন কবি জাহাজে বসে। প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য হয়তো— রাণু, শুধু তুমিই নও, তোমার মতো অষ্টাদশী সুন্দরী বিদেশি অন্য মেয়েরাও আমাকে ভালবাসে আদর করে; বুঝলে, বিদেশেও আমার আদর কিছু কম নয়।

সাল ১৯২৪। স্থান রেঙ্গুন। একটি চিনা মেয়ের কাহিনি— ‘রেঙ্গুনে কয়দিন খুবই ধুমধাম গোলমাল হাততালি ইত্যাদি চলেছিল। আসবার আগের দিন এক চীনের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার ইচ্ছে বিশ্বভারতীতে গিয়ে অন্তত এক বছর থেকে আমার কাছে সাহিত্য অধ্যয়ন করে। এই অল্প সময়ের মধ্যে সে আমার সঙ্গে এত ভাব করে নিলে যে আশ্চর্য হয়ে গেছি।... আমার হাত চেপে ধরে বললে, আপনি চলে যাচ্ছেন, আমার কষ্ট হচ্ছে।... এল্ম্হর্স্টকে ডেকে বললে তুমি কবিকে খুব যত্ন কোরো, দেখো এঁর শরীর যেন কিছুতে ক্লান্ত এবং অসুস্থ না হয়। এল্ম্হর্স্ট বললে, আমি এতো বড়ো দায়িত্ব নিতে পারবো না, আমার বদলে তুমি না হয় এসো। ও বললে, আমার যদি যাবার কোনো সুবিধে থাকত আমি নিশ্চয় যেতুম, দেখতে আমি কতো যত্ন করতুম। ব’লে দুই হাতে আমার হাত চেপে ধরে রইল। জাহাজ যখন ছাড়ে ছাড়ে তার আত্মীয় তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।... দূরের থেকে একটা রুমাল ওড়া দেখা যায়, আর চোখের কোণে দুয়েক ফোঁটা জল মুছতেও দেখতে পাই।’

রূপ কেউ চোখ দিয়ে দেখে; কেউ বা তার হৃদয় দিয়ে।

কোনও রথী-মহারথী নয়, আমেরিকার একটি বিখ্যাত হোটেলের মালিক ফ্র্যাঙ্ক কেস। তাঁর লেখা স্মৃতিকথায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবি এঁকেছেন— ‘টেগোরের চুল সাদা, দাড়ি সাদা; সন্তের মতো মুখ, মাথায় রেশমের টুপি— যেন যিশুখ্রিস্টের ছবি— শুধু আমরা খ্রিস্টকে যে বয়সে জানি তার চেয়ে বয়স বেশি।... টেগোরের পরনে লম্বা একটা রেশ্মি জোব্বা, তাঁর মাথা খালি, সাদা চুলে ঢাকা। তাঁকে দেখে আমার প্রথমেই যে-কথা মনে এলো তা হল, অসম্ভব পরিচ্ছন্ন মানুষটি। তাঁর চুল, তাঁর নখ, তাঁর দাঁত, তাঁর ত্বক, সব যেন ঝকঝক করছে। তাঁর চোখ দুটি তরুণের চোখের মতো, উজ্জ্বল, সে দুটিও ঝকঝক করছে।’

আমাদের এই রূপের রবীন্দ্রনাথের কথকতা শেষ হোক মুগ্ধ ওকাম্পোর চোখের আলোয় আঁকা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে— ‘নীরব, সুদূর, তুলনাহীন বিনীত। ঘরে এসে তিনি দাঁড়ালেন, আবার এও সত্যি যে ঘরে যেন তিনি নেই। তাঁর ধরনধারণে একটা ঔদ্ধত্যও ছিল,... কিন্তু ঐ ঔদ্ধত্যেরই সঙ্গে আছে এক সর্বহারী মাধুর্য। তেষট্টি বছর বয়স, প্রায় আমার বাবার বয়সী, অথচ কপালে একটিও রেখা নেই, যেন কোনও দায়িত্বভারই নষ্ট করতে পারে না তার সোনালি শরীরের স্নিগ্ধতা। সুগোল সমর্থ গ্রীবা পর্যন্ত নেমে এসেছে উছলে-ওঠা ঢেউতোলা সাদাচুলের রাশি। শ্মশ্রুমণ্ডলে মুখের নীচের দিকটা আড়াল, আর তারই ফলে ওপরের অংশ হয়ে উঠছে আরো দীপ্যমান। মসৃণ ত্বকের অন্তরালে তাঁর সমগ্র মুখাবয়বের গড়ন এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য রচনা করেছে, তেমনি সুন্দর তাঁর কালো চোখ, নিখুঁত টানা ভারী পল্লব। শুভ্র কেশদাম আর স্নিগ্ধ শ্মশ্রু, এক বৈপরীত্যে জ্বলে উঠছে তাঁর চোখের সজীবতা। দীর্ঘদেব, শোভন চলন। তাঁর প্রকাশময় দুটি অতুলনীয় শুদ্ধ হাতের সুধীর সুষমা যেন অবাক করে দেয়, মনে হয় যেন এদের নিজেদেরই কোনও ভাষা আছে। অনেকদিন পর যখন মৃণালিনী সরাভাইয়ের নাচ দেখি, তখন জেনেছি যে সত্যিই ভারতীয় নৃত্যে হাতের মুদ্রা কথা বলে তার নিজের ভাষায়।’

রবীন্দ্রনাথের রূপ যে শুধু দৃষ্টিনন্দন ছিল তাই নয়, তাঁর দেহসৌন্দর্যও যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠত তাঁর নীরবতার মধ্যেও। তাঁর দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে একটা আর্টের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, ‘বয়সে রবীন্দ্রনাথ যত বড় হয়েছেন, ততই তিনি সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে উঠেছিলেন।’