নলজাতক বা টেস্টটিউব বেবির জন্ম প্রসঙ্গে আমাদের দেশের অনেকেই স্মরণ করতে পারেন গত শতকের উপেক্ষিত বিজ্ঞানী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ও আত্মহত্যার কথা। আর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় বিশ্ববিখ্যাত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রবার্ট এডওয়ার্ডসের কথা। গত ২৭ মে পূর্ণ হল বিখ্যাত ফিজ়িয়োলজিস্ট প্রফেসর রবার্ট এডওয়ার্ডসের জন্মশতবর্ষ। টেস্টটিউব বেবির জন্ম-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ২০১০ সালে তিনি পেয়েছেন ফিজ়িয়োলজি আর মেডিসিনে নোবেল প্রাইজ়। গবেষণার কাজে প্রবল সহায়তা পেয়েছেন স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক স্টেপ্টো-র। প্যাট্রিক স্টেপ্টো-ই প্রথম ব্রিটেনে বড়সড় অপারেশন ছাড়াই ল্যাপেরোস্কোপি করে নারীর ডিম্বাশয় থেকে আদি ডিম্বকোষগুলি সহজে পৃথক করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সেই মেয়েটির কথা তেমন করে কেউ তো বলে না! পৃথিবীর খুব কম মানুষই জানেন, সে না থাকলে গত শতকের সত্তর দশকে টেস্টটিউব বেবির জন্ম অত সহজে হত না। মেয়েটির নাম জাঁ মেরিয়ন পার্ডে। টেস্টটিউব বেবির জন্মপদ্ধতির কাজে উপেক্ষা করা অসম্ভব এই ব্রিটিশ নার্স তথা ভ্রূণতত্ত্ববিদ জাঁ পার্ডের অবদান।

পার্ডের জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল, কেমব্রিজে। বাবা জর্জ রবার্ট পার্ডে ছিলেন ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরির এক টেকনিশিয়ান, মা ঘরোয়া মহিলা। বন্ধ্যা নারীদের মাতৃত্বের স্বাদ এনে দেওয়ার তাগিদে প্রফেসর এডওয়ার্ডস আর প্রবীণ গাইনোকোলজিস্ট ও ধাত্রীবিদ্যায় বিশারদ প্যাট্রিক স্টেপ্টো যখন যৌথ ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন বিশেষ এক টেকনিকের, যার পোশাকি নাম ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজ়েশন বা সংক্ষেপে আইভিএফ, সেই কাজটি হাতে কলমে পরীক্ষা করার জন্য তাঁদের ল্যাবরেটরিতে সাহায্যকারিণীর প্রয়োজন হল। আইভিএফ পদ্ধতিতে ডিম্বাশয় থেকে সংগ্রহ করা ডিম্বাণুকে যুক্ত করতে হয় শুক্রাণুর সঙ্গে এবং অবশ্যই মানবদেহের বাইরে। এই নতুন ধরনের গবেষণার খবর জেনে দেখা করতে এল কেমব্রিজশায়ার হাই স্কুল ফর গার্লস থেকে পাশ করা, অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজানোয় পারদর্শী, নার্সিং পাশ করা প্রাণোচ্ছল তেইশ বছরের তরুণী জাঁ পার্ডে।

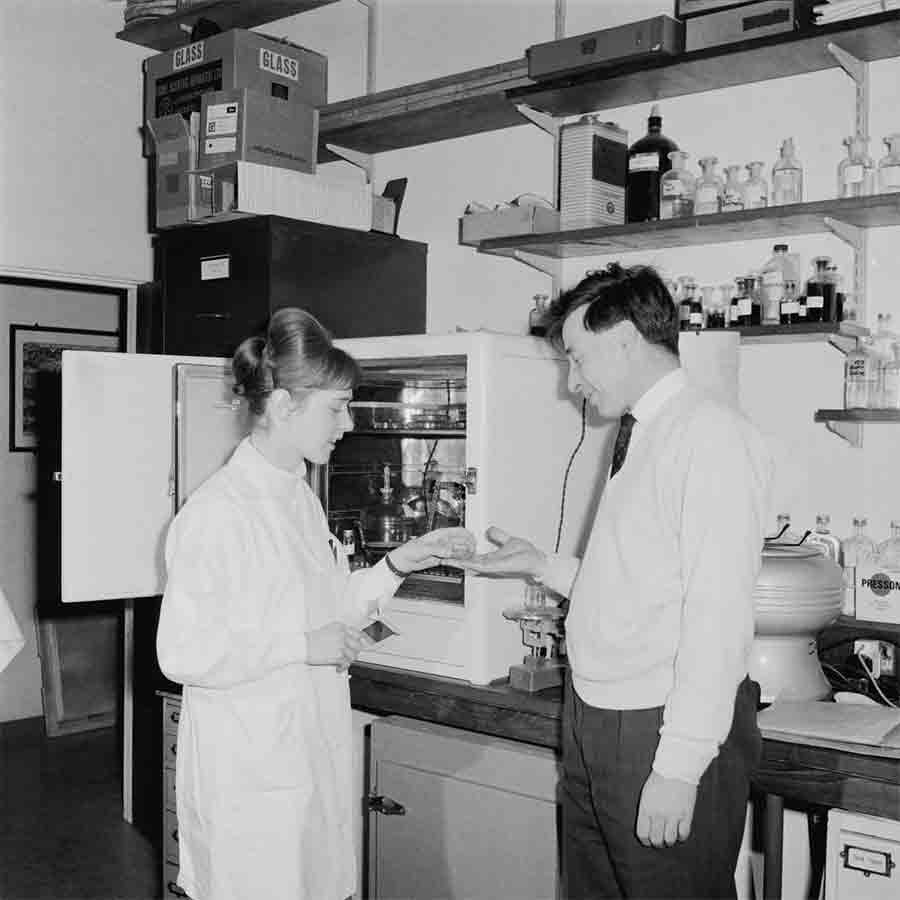

সময়টা ১৯৬৮ সাল। দু’বছর আগে থেকেই পার্ডে কেমব্রিজের আডেনব্রুক্স হাসপাতাল থেকে ট্রেনিং নেওয়া রেজিস্টার্ড নার্স। কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে সাদাম্পটন জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতাল তার কেমব্রিজের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। বাড়ির জন্য বড্ড মন কেমন করায় বাড়ির কাছে রিসার্চের কাজে যুক্ত হতে হয়েছে। সেখানে ল্যাবরেটরিতে জীবদেহের কোষ নিয়ে সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কিছু দিন পরে বদলি হতে হল কেমব্রিজশায়ার-এর প্যাপোয়ার্থ হাসপাতালে, যেখানে হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের জটিল অপারেশন প্রথম শুরু হয়েছিল। তবু কী যেন একটা অভাব বোধ করছিল পার্ডে। ১৯৬৮ সালে সেই কাজ ছেড়ে ফিজ়িয়োলজিস্ট রবার্ট এডওয়ার্ডসের সঙ্গে দেখা করতে এল। এডওয়ার্ডসের বেশ পছন্দ হল মেয়েটিকে। কেমব্রিজের ফিজ়িয়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে তাকে ল্যাবরেটরি আসিস্ট্যান্টের পদে নিয়োগ করলেন। পার্ডের কাজ হল দেহের বাইরে শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলন ঘটানো, এরই নাম আইভিএফ। খোদার উপর খোদকারি করার মতো দুঃসাহসিক এই গবেষণার কাজে সমকালের বহু মানুষ বিরোধিতা করছিল। করারই কথা। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী তরুণী পার্ডে সমাজকে ভয় করে না। সে এই দুই মানুষের মহৎ গবেষণায় রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজে মনোনিবেশ করল।

শুরুর দিন থেকেই প্রতিটি কাজের নিখুঁত হিসাব রাখে সে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে অন্য এক সমস্যা এল। ল্যাবরেটরির বেশির ভাগ কাজ করতে হয় কেমব্রিজ থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ডহ্যামে, প্যাট্রিক স্টেপ্টোর ব্যবস্থাপনায় কারশ’স কটেজ হাসপাতালে। প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে প্রায় বহু মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়, আবার ল্যাবরেটরিতেও অনেকটা সময় থাকতেই হয়। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি সাজানো, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন করা, পরীক্ষার ফলাফল নথিবদ্ধ করা, সংরক্ষণ করা। এর উপর ডিম্বাণু সংগ্রহ, ভ্রূণ তৈরিতে সাহায্য করার কাজ তো আছেই। আর ছিল অফিশিয়াল কাজ। তাকে দেখা করতে হত বিভিন্ন নারীর সঙ্গে, যাঁরা গবেষণার জন্য স্বেচ্ছায় তাঁদের ডিম্বাণু দান করতে আগ্রহী। ছিল আর এক বিচিত্র দায়িত্ব। স্যর এডওয়ার্ডসকে সময়বিশেষে মানসিক শক্তি জোগাতে হত। বড় কাজ করার সমস্যা অনেক। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গেলেই আসে মানুষের বিরোধিতা, আসে অর্থের অভাব। এই সব বাধা মেধাবী শারীরবিজ্ঞানীকে মনমরা করে দেয়। শুরুতে গবেষণার কাজে আর্থিক আনুকূল্য দিয়েছে মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল। কিন্তু পরে তাদের মনে হল ল্যাবরেটরিতে গবেষণার উন্নত পরিকাঠামো নেই, অথবা যাঁরা এই গবেষণার কাজে স্বেচ্ছায় নিজেদের ডিম্বাণু দান করতে চান, তাঁদের সামাজিক অবস্থান বড় বেশি উপরতলার, অথবা মানুষের উপর এই সব পরীক্ষামূলক গবেষণা করার সার্থকতা অনিশ্চিত ইত্যাদি। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল অর্থসাহায্য পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। তখন প্রফেসর এডওয়ার্ডস একেবারে ভেঙে পড়লেন। তিনি কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়ার কথা অবধি ভেবেছিলেন। একে তো তাঁকেও কেমব্রিজ থেকে ওল্ডহ্যামের দীর্ঘ পথে যাতায়াত করতে হয়, ফলে কাজেও বেশ বাধা ঘটে। কিন্তু পার্ডের হেলদোল নেই। পথশ্রম, সারা দিনের খাটুনি, কিছুতেই সে ক্লান্ত হয় না। বরং উৎসাহ দিয়ে প্রফেসর এডওয়ার্ডসকে চাঙ্গা করে তোলে। এই ব্যাপারে পার্ডের এক ছেলেবেলার বন্ধু রোজ়মেরি কার্টার স্মরণ করেছেন, এডওয়ার্ডস তাঁকে এক বার বলেছিলেন, আইভিএফ-এর কাজে পার্ডেই ছিলেন আসল চালিকাশক্তি। প্রজেক্ট চালাতে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে এডওয়ার্ডস তাকে অন্য কোনও গবেষণায় মন দিতে বললেও, জেদি মেয়েটি কিছুতেই রাজি হয়নি। আইভিএফ হয়ে উঠেছে তার ধ্যান-জ্ঞান। ল্যাবরেটরিতে পার্ডে এতটাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল যে, ১৯৭৪ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে, যখন তার মা গুরুতর অসুখে মৃত্যুশয্যায়, ল্যাবরেটরিতে আসতে পারেনি সে, তখন গবেষণার সব কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বস্তুত ল্যাবরেটরিতে তার প্রধান কাজ ছিল প্রতিদিন পরীক্ষা করে দেখা, কী ভাবে মাতৃগর্ভের বাইরে, মানবভ্রূণটি কোষের পর কোষের জন্ম দিয়ে বড় হয়ে চলেছে। সে ছাড়া প্রফেসর এডওয়ার্ডস আর একটি মাত্র মানুষকে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। তিনি এডওয়ার্ডসের থেকে বয়সে দশ বছরের ছোট আমেরিকান চিকিৎসক, জিনগত রোগ এবং মানব-প্রজননের অন্যতম গবেষক জোসেফ ড্যানিয়েল শুলম্যান। কখনও কখনও এমনও হয়েছে, ল্যাবরেটরিতে প্রফেসর এডওয়ার্ডস বা ডক্টর স্টেপ্টো নেই, পার্ডে একাই সব কাজ সামলে দিয়েছেন। বন্ধ্যা দম্পতিদের সঙ্গে তার ব্যবহারও ছিল খুব আন্তরিক। দশটি বছর নিষ্ঠার সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে কাজ করার পর এক দিন দেখতে পেলেন, ভ্রূণের কোষগুলো কেমন ভেঙে গিয়ে নতুন করে তৈরি হচ্ছে, সংখ্যায় বেড়ে চলেছে। তার পর অনেকগুলো কোষের সমষ্টি একজোট হচ্ছে। আর এরই পরিণতিতে জন্ম হল প্রথম টেস্টটিউব বেবি লুইসি জন ব্রাউনের। দিনটা ছিল ২৫ জুলাই ১৯৭৮।

১৯৭৮ সালে আইভিএফ পরীক্ষায় যুগান্তকারী ফলপ্রাপ্তির পর, সাফল্যের দরজা খুলে গেল। পরের বছর জন্ম হল আলাস্টেয়ার ম্যাকডোনাল্ডের। স্বাধীন ভাবে গবেষণার জন্য নিজস্ব ক্লিনিকের প্রয়োজন হল, ফলে ১৯৮০ সালে গড়ে উঠল বোর্ন হল ক্লিনিক, পৃথিবীর প্রথম আইভিএফ সেন্টার। সেখানে এডওয়ার্ডস আর স্টেপ্টোর সঙ্গে অন্যতম সংগঠক হিসেবে ক্লিনিকের দায়িত্ব নিলেন পার্ডে, আইভিএফ গবেষকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। তিনি হলেন সেই ক্লিনিকের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। আর সেই সঙ্গে চিহ্নিত হলেন অন্য এক নামে। মানুষের মুখে মুখে ফিরতে লাগল সেই নাম, ‘দ্য মাদার অব আইভিএফ’।

১৯৮৫ সালে ত্বকের ক্যানসারে অল্প কিছু দিন রোগভোগের পর আডেনব্রুক’স হাসপাতালে ১৬ মার্চ অকালমৃত্যু হয় পার্ডের। বয়স তখন মাত্র ৩৯ বছর। মৃত্যুর আগেও বোর্ন হলের নির্ধারিত ছোট একটি ঘরে গবেষণা চালিয়ে নিয়ে গেছেন, কাজ থেকে ছুটি নেননি। আমৃত্যু তিনি ছিলেন এডওয়ার্ডসের ছায়াসঙ্গী।

কিন্তু আইভিএফ গবেষণায় পার্ডের এই অসামান্য কাজের স্বীকৃতি বিজ্ঞানী-মহল পরবর্তী তিরিশ বছরেও দেয়নি। জাঁ পার্ডে? কে তিনি? এক জন সামান্য টেকনিশিয়ান, নার্স মাত্র। অথচ কর্মজীবনে প্রায় ৩৭০ জন টেস্টটিউব বেবির জন্ম তাঁর সহায়তায় হয়েছে। অন্য দুই গবেষকের সঙ্গে ২৬টি গবেষণাপত্রের তিনি সমান অংশীদার। স্বভাবতই বিজ্ঞানের জগতে পার্ডের অস্বীকৃতি মেনে নেননি প্রফেসর এডওয়ার্ডস। ২০১০ সালে ফিজ়িয়োলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময়ে এবং তার বহু আগেও, এই মেয়েটির কৃতিত্বকে বার বার তিনি সমান মর্যাদায় উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। ডক্টর স্টেপ্টো মারা গিয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে। আর অকালমৃত্যুর কারণেই আইভিএফ এর গবেষণায় প্রথমে তাঁর নাম ছিল না, আইভিএফ-গবেষণা সংক্রান্ত বইতেও তার কথা বলা হয়নি। তবে শুধুমাত্র নারী বলে এই উপেক্ষা পার্ডের ক্ষেত্রে হয়েছে, সে কথা তেমন প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় না। কারণ এডওয়ার্ডস স্বয়ং তাঁর অবদান বারংবার উল্লেখ করেছেন, বিজ্ঞানী-মহলকে মনে করিয়ে দিয়েছেন আইভিএফ আবিষ্কার সর্বার্থেই একটি দলগত প্রচেষ্টা— ‘আমরা কেউ একা কাজ করিনি, বরং তিন জনে এক সঙ্গে কাজ করেছি।’

‘দ্য টাইম্স’ ম্যাগাজ়িনে পার্ডের শোকলিপি লেখেন এডওয়ার্ডস, ‘দ্য ফার্স্ট পার্সন টু রেকগনাইজ় অ্যান্ড ডেসক্রাইব দ্য ফর্মেশন অব আর্লি হিউম্যান ব্লাস্টোসিস্ট’। ন্যায়নীতিকে মান্যতা দিয়ে ভ্রূণের যত্ন নিয়ে তাঁর গবেষণার ফলে উপকৃত হয়েছে বহু বন্ধ্যা দম্পতি। বস্তুত এডওয়ার্ডসের সংরক্ষিত পত্রাবলি থেকে জানা যায়, ১৯৮০ সাল থেকেই তিনি ওল্ডহ্যাম অঞ্চলের স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে আবেদন করে গেছেন, হাসপাতালে আইভিএফ-এর তিন জন গবেষকের নাম সম্বলিত ফলকটি যেন স্থাপন করা হয়। প্রশাসন এর উত্তরে জানিয়েছিল, ‘হিউম্যান ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজ়েশন ফলোড বাই দ্য ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট সাকসেসফুল প্রেগন্যান্সি, ওয়াজ় পারফর্মড ইন দ্য হসপিটাল বাই মিস্টার প্যাট্রিক স্টেপ্টো, ড. রবার্ট এডওয়ার্ডস অ্যান্ড দেয়ার সাপোর্টিং স্টাফ ইন নভেম্বর নাইন্টিন সেভেনটি সেভেন।’

ক্ষুব্ধ এডওয়ার্ডস ১৯৮১ সালে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে লিখেছিলেন, “আমার দৃঢ় মত, এই তালিকায় জাঁ পার্ডের নামের উল্লেখ প্রয়োজন, দীর্ঘ দশ বছর আমাদের প্রজেক্টে তাঁর অবদান আমার বা ডক্টর স্টেপ্টোর সমমানের।” এই চিঠি এখনও কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির চার্চিল আর্কাইভস সেন্টারে সযত্নে রাখা আছে।

ভদ্র, সহজ ব্যবহারের এই ব্রিটিশ নার্স খুব জনপ্রিয় ছিলেন অগণিত বন্ধু এবং সহকর্মী মহলে। গান আর আঁকাজোকায় আগ্রহী পার্ডে দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এডওয়ার্ডস আর স্টেপ্টোর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন বহু সময়ে। কিন্তু এমন যুগান্তকারী গবেষণায় নারীর কৃতিত্ব অবহেলিত হয়েই রইল ওল্ডহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে ২০১০ সাল অবধি। ঠিক যেমন এডওয়ার্ডসের আবিষ্কারের মাত্র ৬৭ দিন বাদে আমাদের দেশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সার্থক ভাবে বিশ্বের দ্বিতীয় টেস্টটিউব বেবির জন্মগ্রহণের মূল ঋত্বিক হয়েও আমৃত্যু স্বীকৃতিহীন থেকে গেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পার্ডে-অনুরাগী বহু দরদি মানুষের প্রতিবাদে ওল্ডহ্যাম জেনারেল হাসপাতালের স্মারক-ফলকে তাঁর নাম লেখা হল, অন্য দুই গবেষকের সঙ্গে, ২০১৫ সালে। লুইসি ব্রাউনের জন্মের সাঁইত্রিশ বছর পরে। এডওয়ার্ডস তত দিনে ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন। আর বিজ্ঞানের ইতিহাসে জাঁ পার্ডে রয়ে গেলেন আইভিএফ-জননী এবং নিখাদ অবহেলিত নারী বিজ্ঞানীর রোল মডেল হয়ে।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)