ইট উইল বি আ গ্রেট প্লেজ়ার টু মি টু শো ইউ দ্য টোপস অ্যান্ড হোয়াট আই অ্যাম ডুইং হিয়ার।’’

২৮ জানুয়ারি ১৯১৩। জন হুবার্ট মার্শাল— ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল— ক্যাম্প সাঁচি থেকে চিঠি লিখছেন বিপিন ঘোষালকে। সাঁচির প্রত্নক্ষেত্র এখন আমরা যে অবস্থায় দেখি, তার পিছনে মার্শালের ভূমিকাই সব থেকে বেশি। নিঃসন্দেহে মার্শালই সাঁচির গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকা স্তূপ মন্দির ছাড়াও আশপাশের এলাকায় উৎখনন চালিয়ে খুঁজে বার করা যাবতীয় স্থাপত্যের সংস্কার, এবং ভাস্কর্যগুলি সংরক্ষণের জন্য আলাদা সংগ্রহশালা গড়ে তোলা, সবই সম্পন্ন হয় তাঁর সময়। কিন্তু কে এই বিপিন ঘোষাল, মার্শাল যাঁকে সাঁচির প্রত্ননিদর্শন নিজে ঘুরিয়ে দেখাতে চাইছেন, জিজ্ঞাসা করছেন তাঁর আসার সময় হবে কি না?

শুধু এই একটি নয়, বিপিন ঘোষালকে লেখা জন মার্শালের বেশ কয়েকটি চিঠির হদিশ পাওয়া গিয়েছে। ভোপালের নবাব সুলতান জাহান বেগম ১৯০৯ সালে তৈরি করেন কিং এডওয়ার্ড মিউজ়িয়াম, উদ্বোধন করেছিলেন বড়লাট মিন্টো। ১৯১৩-য় বিপিন ঘোষালকে আমরা পাচ্ছি এই সংগ্রহশালার সুপারিন্টেন্ডেন্টের দায়িত্বে। সেই সঙ্গে তিনি হামিদিয়া লাইব্রেরির প্রধান গ্রন্থাগারিকও ছিলেন। নতুন সংগ্রহশালার ক্যাটালগ তৈরি করতে চাইছেন তিনি, তার জন্য মার্শালের পরামর্শ চাইছেন। শুধু তাই নয়, ভোপাল রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব নিয়েও একটা বই লেখার ইচ্ছে তাঁর। মার্শাল যেমন তাঁকে সে সময় প্রকাশিত কয়েকটি ক্যাটালগ পড়ে নিতে বলছেন (আশ্বাস দিচ্ছেন নিজেই পাঠাবেন সে সব বই), তেমন দেখে আসতে বলছেন দেশের আর কয়েকটি সংগ্রহশালাও। আর ভোপালের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে বই? সে কাজেও তিনি সাহায্য করতে রাজি, তবে তাঁর এখনও সাতধারা আর ভোজপুর দেখা বাকি, তা ছাড়া সাঁচির প্রস্তাবিত সংগ্রহশালার ক্যাটালগও তিনিই লিখবেন, তাই ততদিন পর্যন্ত এ রকম কোনও বই লেখা স্থগিত রাখাই ভাল। বই লিখতে কার্যত বারণ করলেও মার্শাল বলছেন, তাঁর কাজ শেষ হলে ভোপাল মিউজ়িয়ামের ‘অ্যানেক্স’ হিসেবে সাঁচি মিউজ়িয়ামের দায়িত্ব যেন বিপিনবাবুই নেন, এটাই তাঁর ইচ্ছে। ভোপালের প্রত্নতত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা, এডওয়ার্ড মিউজ়িয়ামের উন্নতি ইত্যাদির জন্য পরবর্তী একাধিক চিঠিতে বিপিনবাবুকে যথেষ্ট প্রশংসাও করেন মার্শাল।

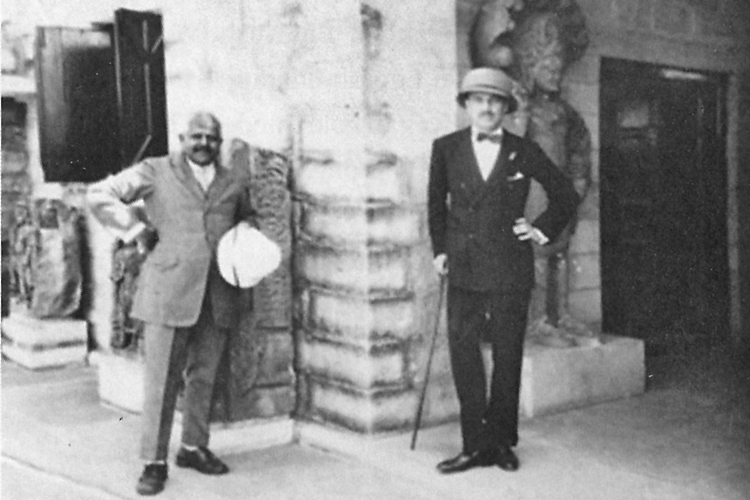

মার্শালের ‘আ গাইড টু সাঁচি’ প্রকাশিত হয় ১৯১৮-য়, সাঁচি মিউজ়িয়াম তৈরি হয় ১৯১৯-এ, আর তার ক্যাটালগ ১৯২২-এ। মিউজ়িয়াম তৈরির পর তার দায়িত্ব বিপিন ঘোষালই পেয়েছিলেন, পারিবারিক সূত্রে সেটাই জানা যায়। জন মার্শালের সঙ্গে বিপিন ঘোষালের একটি ফটোগ্রাফ রক্ষা পেয়েছে, সেটি সম্ভবত এই মিউজ়িয়ামেই তোলা। কারণ মার্শালের পিছনে যে বিশাল নাগ মূর্তিটি দেখা যাচ্ছে, তা আজও সাঁচি মিউজ়িয়ামের অন্যতম দ্রষ্টব্য। মার্শালের ১৯২২-এর চিঠিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে— ভোপাল স্টেটে সদ্য নিজস্ব প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হয়েছে, আর বিপিন ঘোষালকেই তার কর্তৃপদ (সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব আর্কিয়োলজি) দেওয়া হয়েছে। নিজের পাণ্ডুলিপিতেও তিনি এই পদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু খুব বেশি দিন তিনি এই দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সাঁচি বা ভোপালের পুরাকীর্তি নিয়ে জীবৎকালে তাঁর কোনও বইও প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩০ সালে, মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে প্রয়াত হন এই বাঙালি প্রত্নানুরাগী। তারও দশ বছর পর তিন খণ্ডে প্রকাশ পায় মার্শালের ‘ম্যাগনাম ওপাস’ ‘দ্য মনুমেন্টস অব সাঁচি’। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চিঠিপত্রে এত উৎসাহদান, এত প্রশংসা সত্ত্বেও গাইড বই, ক্যাটালগ বা মূল বই, কোথাও বিপিনবাবুর নাম ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেননি মার্শাল।

জন মার্শালের (১৮৭৬-১৯৫৮) থেকে মাত্র এক বছরের বড় ছিলেন বিপিনবিহারী ঘোষাল। চব্বিশ পরগনার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা মানতে না পেরে পরে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বাবু অমরনাথ ঘোষাল ছিলেন তখনকার যুক্তপ্রদেশের মির্জাপুরে মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারি, স্বভাবতই সমাজে মান্যগণ্য। ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ করেন বিপিনবিহারী, পেয়েছিলেন স্বর্ণপদক। প্রত্নতত্ত্বে তাঁর আগ্রহ কোন সূত্রে, তা আজ বলা কঠিন। মনে হয়, ভোপালে আসার পরে, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সাঁচি দেখার পরে তাঁর এই আগ্রহ জন্মায়। ভোপালে অধ্যাপনা দিয়েই তাঁর কর্মজীবন শুরু। সেখানে নবাব পরিবারে বেগমদের শিক্ষকও নিযুক্ত হন তিনি, তাঁদের ইংরেজি শেখাতেন। তৎকালীন নবাব সুলতান জাহান বেগমের নির্দেশেই বিস্মৃত ইতিহাসের খোঁজে তাঁর প্রথম সাঁচি যাওয়া। সম্ভবত ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, সোসাইটি অব অ্যান্টিকুয়ারিজ় ইত্যাদির সঙ্গেও যুক্ত হন বিপিনবিহারী। কিং এডওয়ার্ড মিউজ়িয়াম স্থাপিত হলে তাঁকেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট করেন নবাব, দায়িত্ব দেন হামিদিয়া লাইব্রেরিরও। শুধু মিউজ়িয়াম নয়, এই গ্রন্থাগারের উন্নতিতেও যে তাঁর ভূমিকা কম ছিল না, বিশিষ্ট জনের চিঠিপত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। বস্তুত বিপিনবিহারীর প্রয়াণের পর উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিং এডওয়ার্ড মিউজ়িয়াম খুব বেশি দিন আর চালু ছিল না। পরে সেই সংগ্রহ স্থানান্তরিত হয় ভোপাল স্টেট মিউজ়িয়ামে।

২ মে ১৯২২, শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে ইংরেজিতে একটি চিঠি লেখেন বিপিনবিহারীকে। তার কিছু দিন আগেই রবীন্দ্রনাথের ‘বহু আলোচিত’ সাঁচি যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, বিপিনবিহারী সব ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। হঠাৎ করে যাত্রা স্থগিত করতে হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, জানিয়েছেন যে সিলভাঁ লেভি নেপাল গিয়েছেন, জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি ফিরে এলে আবার তাঁরা যাওয়ার দিন ঠিক করবেন। শুধু তাই নয়, বিপিনবিহারী বিশ্বভারতীর বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, বিশ্বভারতীর গঠনতন্ত্র ছাপতে গিয়েছে, এলেই তাঁকে এক কপি পাঠানো হবে। কবির আশা, সেটা পড়লে নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বভারতীর সদস্য হতে দ্বিধা করবেন না। সাঁচি আর যাওয়া হয়নি রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু ১৯২৩-এ মরিস উইন্টারনিৎজ় সাঁচি ঘুরে এলে সুব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আর একটি চিঠি লেখেন বিপিনবিহারীকে।

গুরু-শিষ্য: জন মার্শালের সঙ্গে বিপিনবিহারী ঘোষাল (বাঁ দিকে)। ছবি সৌজন্য: ইন্দিরা আয়েঙ্গার।

মার্শাল সাঁচিতে কাজ করেন ১৯১২-১৯১৯ এই পর্বে। বিপিনবিহারী তার আগেই সাঁচি দেখেছেন এবং সাঁচির প্রেমে পড়েছেন অনুমান করা যায়। পারিবারিক শ্রুতি, তিনিই মার্শালকে সাঁচি পুনরুদ্ধারে আগ্রহী করে তোলেন। সাঁচির রেলস্টেশনও নাকি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরই দীর্ঘ দিনের আবেদন-নিবেদনের ফল। এ সব তথ্য যাচাই করা কঠিন, তবে সাঁচি যে তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল তার পাথুরে প্রমাণ বিপিনবিহারীর রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপি। বিপিনবিহারীর ছেলে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয় ভোপালের নবাবদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, বিখ্যাত বুর্বোঁ পরিবারের (হ্যাঁ, এঁরা সেই ফরাসি বুর্বোঁ রাজবংশেরই শাখা) কন্যা ম্যাগডালেন বুর্বোঁর। কর্নেল সতীশচন্দ্র গ্বালিয়রের সিন্ধিয়ার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তাঁর এক কন্যা ইন্দিরা আয়েঙ্গার যেমন মায়ের স্মৃতি এবং পারিবারিক ও অন্যান্য নথির ভিত্তিতে লিখেছেন ‘দ্য বুর্বোঁজ় অ্যান্ড বেগমস অব ভোপাল/ আ ফরগটন হিস্টরি’, যেখানে বিপিনবিহারীর কথাও আছে, তেমনই আর এক কন্যা সুশীলা ঘোষাল তাঁর পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্র সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন ‘সাঁচি রিডিসকভার্ড/ আ জার্নি থ্রু টাইম/ বিপিন ঘোষাল ১৮৭৫-১৯৩০’। শেষোক্ত বইটির ভিত্তিতেই তাঁর ‘সাঁচী’ বইয়ে বিপিন ঘোষালের প্রসঙ্গ বাংলায় প্রথম উল্লেখ করেন প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত।

ভোপাল স্টেটের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে যে বই লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন বিপিনবিহারী, যে বই লিখতে মার্শাল তাঁকে তখন নিষেধ করেন, মার্শালের সঙ্গে সাঁচির উৎখনন ও সংরক্ষণে ধারাবাহিক একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে সেই বইয়ের পাণ্ডুলিপিই তৈরি করেছিলেন তিনি। মার্শালের গাইড বই প্রকাশিত না হলে এই বই অনায়াসে সেই মর্যাদা পেতে পারত। সাঁচির ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, পুরাকীর্তির খুঁটিনাটি বিবরণের সঙ্গে শিল্পের বিশ্লেষণ সবই আছে সেখানে, আছে আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের কথাও। মৃত্যুর আগে এ বই ছাপলেন না কেন বিপিনবিহারী? হাতে কলমে প্রত্নতত্ত্বে দীক্ষা যাঁর হাতে, সেই মার্শালের সাঁচির উপর আসল বইটি তখনও প্রকাশিত হয়নি বলে?

বস্তুত সহযোগীরা— বিশেষত ভারতীয়— যত কাজই করুন, মার্শালের সিলমোহর না পড়লে তার কোনওটাই ছাড়পত্র পেত না। মহেনজোদড়োর গুরুত্ব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু মার্শাল এ নিয়ে তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি দেননি। মার্শালের সর্বব্যাপী ব্যক্তিত্বের আড়ালে যেমন নীরব কর্মী বিপিনবিহারী হারিয়ে গিয়েছেন, তেমনই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মার্শাল-পূর্ব সাঁচির একশো বছরের ইতিহাস। ১৮১৮ সালে সাঁচির স্তূপ প্রথম নজরে পড়ে জেনারেল টেলরের— তৃতীয় ইঙ্গ-মরাঠা যুদ্ধের শেষ পর্বে তিনি তখন ভিলসা-র (প্রাচীন বিদিশা) কাছে সেনাবাহিনী-সহ শিবির করে ছিলেন। ভিলসা থেকে সাঁচির দূরত্ব মাত্র দশ কিমি। সম্ভবত শিকার করতে গিয়েই সাঁচির বিশাল স্তূপ আর তার তোরণের কারুকার্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যান টেলর। তিনি অবশ্য কোথাও কিছু লিখেছিলেন বলে জানা যায় না, কিন্তু মুখে মুখেই খবর ছড়িয়ে যায়। ভারতের প্রথম সার্ভেয়ার-জেনারেল কলিন ম্যাকেঞ্জি (অন্ধ্রের অমরাবতী স্তূপের আবিষ্কর্তা) তখন সদ্য মাদ্রাজের পাট চুকিয়ে কলকাতায় থিতু হয়েছেন, খোঁজখবর রাখছেন কোথায় নতুন কী পুরাকীর্তি আবিষ্কার হল। তাঁর কাছে সাঁচির খবর পৌঁছতে দেরি হয়নি। ১৫ নভেম্বর ১৮১৮ তিনি হোসঙ্গাবাদে কর্নেল অ্যাডামসকে চিঠি লিখলেন, যাতে তিনি তাঁর কোনও ‘বুদ্ধিমান’ অফিসারকে সাঁচি পাঠিয়ে ছবি ও মাপজোখ-সহ বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করেন। এ কাজের জন্য বিশেষ করে লেফটেন্যান্ট ফেল-এর কথা উল্লেখ করেন ম্যাকেঞ্জি, কারণ ফেল ইতিমধ্যেই সংস্কৃত চর্চায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কী কী বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে, তারও তালিকা করে দেন তিনি। সে তালিকা দেখলে বিস্মিত হতে হয়, ইতিহাস অনুসন্ধানে কত বিচিত্র খুঁটিনাটির কথা ভাবা হয়েছে। দুশো বছর আগের এই মেমোরান্ডামে লুকিয়ে আছে প্রশ্নমালাভিত্তিক আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানের পথিকৃৎ উদ্যোগ— যা পরে ফ্রান্সিস বুকানন, উইলিয়াম উইলসন হান্টার কি এলএসএস ও’ম্যালির মতো ঔপনিবেশিক সমীক্ষক থেকে শুরু করে ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’-এর লেখক অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি বা ময়মনসিংহের বিবরণ সংগ্রাহক কেদারনাথ মজুমদারও অনুসরণ করেছেন।

কর্নেল অ্যাডামস ম্যাকেঞ্জিকে নিরাশ করেননি। ১৮১৯-এর জানুয়ারিতেই ফেল সাঁচিতে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে রিপোর্ট ও ছবি তৈরি করেন। অ্যাডামস মার্চ মাসে তা ম্যাকেঞ্জিকে পাঠিয়েও দেন। ম্যাকেঞ্জির ইচ্ছে ছিল, এশিয়াটিক সোসাইটির ‘এশিয়াটিক রিসার্চেস’ পত্রিকায় রিপোর্টটি ছাপা হোক। কিন্তু ফেল ইতিমধ্যেই জেমস সিল্ক বাকিংহামের ‘ক্যালকাটা জার্নাল’-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং লেখাটি সে দৈনিকে ১১ জুলাই ১৮১৯ ছাপাও হয়ে যায়। এই লেখাই পৃথিবীর সামনে সাঁচির কথা প্রথম তুলে ধরে। অবশ্য সংবাদপত্রের লেখা, সে কালেও আজকের মতোই, আলোড়ন তুলে দ্রুত বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়। কোনও রকম খোঁড়াখুঁড়ির আগে সাঁচির চেহারা কেমন ছিল তা জানার একমাত্র সূত্র ফেল-এর রিপোর্ট। জেমস প্রিন্সেপ যখন কলকাতায় বসে ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত, তখন তিনি এই রিপোর্টটি খুঁজে বার করে এশিয়াটিক সোসাইটির সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জার্নালে নিজের লেখার সঙ্গে ছেপে দেন (১৮৩৪)। স্থায়িত্ব পেয়ে যায় লেখাটি। ফেল-এর মূল রিপোর্ট আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে, পুণের ডেকান কলেজের অধ্যাপক কে পাদায়া ম্যাকেঞ্জির চিঠি ও এই রিপোর্টটি খুঁজে বার করেন। প্রিন্সেপের সঙ্গে সাঁচির সম্পর্ক এখানেই শেষ নয়, বরং শুরু বলা যায়। সাঁচির স্তূপের রেলিঙে উৎকীর্ণ সংক্ষিপ্ত লিপিগুলি থেকেই প্রিন্সেপ প্রথম ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারের মূল সূত্র খুঁজে পান— ১৮৩৭ সালে তাঁর সেই যুগান্তকারী সাফল্যের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উন্মোচন।

এই পথেই এক এক করে রহস্যের জট খুলেছে। সাঁচিতে এত গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধকীর্তি স্থাপিত হল, অথচ সাঁচির সঙ্গে তো বুদ্ধজীবনের কোনও সংযোগ নেই। আসলে সম্রাট অশোকের আগে থেকেই বিদিশায় বৌদ্ধরা ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে— অশোক তখনও সম্রাট হননি— রাজপ্রতিনিধি হিসেবে উজ্জয়িনী যাওয়ার পথে বিদিশার এক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে আতিথ্য নেন। সেখানেই তিনি শ্রেষ্ঠীকন্যা দেবীর প্রেমে পড়েন ও তাঁকে বিয়ে করে উজ্জয়িনী নিয়ে যান। এই দেবী ছিলেন বৌদ্ধ, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা তাঁরই সন্তান। অশোক সম্রাট হওয়ার পর তিনি নাকি বিদিশাতেই থেকে যান। তাই পরে ধর্মাশোক যে বিদিশার কাছে সাঁচিতে স্তূপ নির্মাণ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! শুধু তাই নয়, বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মহামোগ্গলানের অস্থি সংরক্ষিত ছিল সাঁচি ও সাতধারার দুটি স্তূপে। তা ছাড়া সাঁচির স্তম্ভের অনুশাসনে অশোক খোদিত করান বৌদ্ধসঙ্ঘে বিভাজনের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। এও বড় কম কথা নয়, অশোকের সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাঁচিতে নানাবিধ নির্মাণ যে প্রায় ধারাবাহিক ভাবে চলেছে, তার পিছনে রাজারাজড়ার থেকে বড় ভূমিকা ছিল বিদিশা-সহ নিকট-দূরের বণিক, শিল্পী থেকে নানা শ্রেণির সাধারণ মানুষের।

মার্শালের সময় কলিন ম্যাকেঞ্জি বা জেমস প্রিন্সেপ যেমন একেবারেই অনুল্লিখিত, তেমন বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের অজুহাতে যাঁরা সাঁচির পুরাকীর্তির সর্বনাশ করেছেন তাঁদের নাম। ১৮২২-এ ভোপাল দরবারে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট হার্বার্ট ম্যাডক আর তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন জনসন বড় স্তূপটি খুঁড়ে ফেলেন লুকনো ধনরত্নের খোঁজে। তাঁরা কী পেয়েছিলেন জানা যায় না, কিন্তু এতে প্রায় ভেঙেই পড়ে সেটি। ওঁরা ক্ষতি করেন দ্বিতীয় স্তূপটিরও। এর পর ১৮৫১ সালে আলেকজ়ান্ডার কানিংহাম ও মেইজ়ি তিনটি স্তূপই আবার খোঁড়েন। তাতে দেহাস্থি উদ্ধারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলেও ক্ষতি হল প্রচুর, যা মেরামত করতে ষাট বছর পর মার্শালের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। তার জন্য মার্শাল ওঁদের সমালোচনাও কম করেননি। কিন্তু মার্শাল আবার গোড়াতেই অন্য এক সমস্যা তৈরি করেছিলেন। ১৯০৫-এই তিনি বলে বসেন, মুসলিম চৌকিদাররা বৌদ্ধ পুরাকীর্তির রক্ষণাবেক্ষণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এ জন্য ধর্মপ্রাণ মানুষ চাই, মহাবোধি সোসাইটির মাধ্যমে বৌদ্ধ চৌকিদার জোগাড় করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই মহাবোধি মন্দিরে হিন্দু মহন্তদের অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন অনাগারিক ধর্মপাল। সেখানে মার্শালের এই মন্তব্য সরাসরি ভোপাল স্টেটের মুসলিম নবাব পরিবারের বিরুদ্ধে যায়, এবং নবাব সুলতান জাহান বেগম স্বভাবতই এ মন্তব্য ভাল ভাবে নেননি। পরে আমরা দেখি সেই নবাবই সাঁচি পুনরুদ্ধারে মার্শালকে বিপুল আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন (বিপিন ঘোষালের লেখায় পাওয়া যায়, সংস্কারের কাজে মোট খরচ হয় ১৫ হাজার পাউন্ড আর সাঁচি নিয়ে বই ছাপতে নবাব দেন ২৫ হাজার টাকা)। এ টাকা না পাওয়া গেলে সরকারি উদ্যোগে এত বড় কাজটি হত কিনা সন্দেহ। এক দিকে নবাব পরিবারের ঘনিষ্ঠ, অন্য দিকে মার্শালের শিষ্য বিপিনবিহারীর কি কোনও ভূমিকা ছিল নবাবের এই মনোভাব পরিবর্তনের পিছনে? আজ আর তা জানা সম্ভব নয়। তবে বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত সাঁচির পুনর্জীবন প্রাপ্তির ইতিহাসে জন মার্শালের সঙ্গে বিপিনবিহারী ঘোষালও যে অন্তত একটু উল্লেখের দাবি করতে পারেন তাতে সন্দেহ নেই।