বছরটা ছিল ২০১২। দেশের বেশির ভাগ জায়গাতেই বর্ষা এসে গিয়েছে। দক্ষিণ আর পশ্চিম ভাগ স্বভাবতই ধুয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ২৫ অগস্ট-এর দিনটায় দিল্লির বুকে না মেঘ, না বৃষ্টির চিহ্ন। বরং বেশ গরম এবং ভ্যাপসা। আমার ওই দিনটি বিশদে মনে আছে, কারণ সেই দিনটিতে একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি হয় আমার, শপথ নিয়েছিলাম ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে। আর সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে মানানসই পোশাকও পরতে হয়েছিল— কালো আচকান, সাদা চুড়িদার। ও রকম গুমোট দিনে এমন পোশাক নিশ্চয়ই পরতাম না অন্য ক্ষেত্রে!....

কানায় কানায় পূর্ণ সেন্ট্রাল হলে এয়ারকন্ডিশনার এবং সেই সঙ্গে পাখা চলছে। ওই ভ্যাপসা আবহাওয়ায় একটু স্বস্তি। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, লোকসভা স্পিকার মীরা কুমার, ইউপিএ চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যপাল, বিরোধী নেতা-সহ এক বিরাট সমাবেশ সে দিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। শপথ নেওয়ার জন্য দাঁড়ালাম, এ বার পরম্পরা অনুযায়ী শপথবাক্য পড়াবেন ভারতের প্রধান বিচারপতি।

• • • • • •

দু’মাস আগেই আমি ছিলাম পুরোদমে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে। ছিলাম দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলের সদস্য, যে দল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং যে দলে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার পটেল এবং অবশ্যই মহাত্মা গাঁধী-সহ কিংবদন্তিরা। ইন্দিরা গাঁধী থেকে মনমোহন সিংহ— বহু সরকারের সদস্য হিসেবে এমন অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশ হয়েছি যা দেশ এবং তার রাজনীতিকে বিশেষ ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

আমি সৌভাগ্যবান যে, শ্রীমতী গাঁধীর মতো বড় নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে পেরেছি, যাঁরা আমার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। বিভিন্ন সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে মন্ত্রী থেকেছি যার মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা, অর্থ, বিদেশ এবং বাণিজ্য।… খুবই তৃপ্তিদায়ক এবং গর্বের যে, শুধুমাত্র নিজের দলই নয়, বিরোধী দলগুলির নেতাদের কাছ থেকেও সম্মান এবং মর্যাদা পেয়েছি আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে।

কিন্তু সেই সব দিন এখন পুরোপুরি আমার পিছনে চলে গিয়েছে। কংগ্রেসের আদর্শে বেড়ে উঠলেও দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে এখন আদ্যন্ত অরাজনৈতিক ব্যক্তি আমি। এটাও আমার মাথায় এল যে, হয়তো একটু আগেভাগেই রাজনীতিকে বিদায় জানিয়ে ফেললাম ইউপিএ-র রাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়নে সম্মতি জানিয়ে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে হয়তো আরও কয়েকটি বছর আমি দিতেই পারতাম। কিন্তু কিছু ক্ষণের মধ্যেই এই সব চিন্তার জাল কাটিয়ে ফেলতে হল। আমি এখন এই সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের রাষ্ট্রপতি। এখন থেকে সে ভাবেই নিজেকে তৈরি করতে হবে। আমার সামনে এ রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে, যাঁরা রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন, কালক্রমে দেশের প্রধান হয়েছেন এবং অরাজনৈতিক ভাবে নিজের কর্তব্য পালন করেছেন। অবশ্য এমন কেউ কেউও রয়েছেন যাঁরা রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে থেকে এসে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। অধ্যাপক কালাম এ রকমই একটি উদাহরণ।

তবে যিনি যে রকম প্রেক্ষাপট থেকেই আসুন না কেন, রাষ্ট্রপতি পদের গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন প্রত্যেকেই। আমার ক্ষেত্রেও যাতে তার অন্যথা না হয়, সে জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম আমি। আর তাই গোড়া থেকেই মন থেকে একটা কথা নিজের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম যে, রাজনৈতিক ভূমিকা আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। শপথবাক্য পড়ার সময় প্রত্যেকটি শব্দ নিজের মধ্যে প্রোথিত করে নিয়েছিলাম, যাতে প্রত্যেকটি শপথ পালন করতে পারি। আজ যখন পিছন ফিরে তাকাই, কিছু তৃপ্তির সঙ্গে এটাই বলতে পারি, নিজের কাছে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পালনে সমর্থ হয়েছি।

• • • • • •

সংসদ অধিবেশন এবং রাজ্যের বিধানসভা অর্থহীন ভাবে বানচাল করে দেওয়ার মতো ঘটনা আমায় যতখানি হতাশ এবং বিরক্ত করেছে, তেমনটা বোধহয় আর কিছুই করেনি। সংসদীয় গণতন্ত্রে, সংসদ এবং বিধায়কদের প্রধান দায়িত্ব হল, দেশের এবং সমাজের হিতের জন্য আইন প্রণয়ন করা। প্রত্যেক সাংসদ এবং বিধায়কের এটা মাথায় রাখা উচিত যে, তাঁরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, যে মানুষ নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের এখানে পাঠিয়েছেন। এমনকি দেশের রাষ্ট্রপতিকেও পদটিতে জেতার জন্য নির্বাচিত হতে হয়।

যখন থেকে আমার সংসদীয় জীবন শুরু হয়েছে, সেই তখন থেকেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সংসদের কিংবদন্তি বক্তাদের বক্তৃতা শুনতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তা সে আমি ট্রেজারি বেঞ্চেই থাকি বা বিরোধী। এই অভ্যেসের ফলে আমার এই জীবন্ত প্রতিষ্ঠানটিকে আত্মীকরণ করতে সুবিধে হয়েছে, বিতর্ক, বিরোধিতা এবং আলোচনার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে সাহায্য হয়েছে।

নেহরুর সময় এই বিতর্ক বিরোধিতা এবং আলোচনার দিকটি বিশেষ করে সমৃদ্ধ হয়। নেহরু শুধুমাত্র বিতর্কে উৎসাহই দিতেন না, মতবিরোধকেও সম্মান করতেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী-সহ বহু বিরোধী নেতা সংসদে দাগ কাটতে পেরেছিলেন তার কারণ সেই সময়ের সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের বক্তব্য, অবস্থান এবং সমালোচনাকে প্রকাশ করার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হত। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই গণতান্ত্রিক চর্যার অনেকটাই বদলে গিয়েছে বিরোধিতার নামে তুমুল হই-হল্লায়।

সাম্প্রতিক অতীতে, বিশেষ করে গত এক দশকে সংসদ ভন্ডুল করার যে নজির তৈরি হয়েছে, তা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা এর ফলে গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। একে কোনও ভাবেই সংসদীয় বিরোধিতা বলা যায় না, বরং এটি দেশের মানুষকে ঠকানোরই শামিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি ক্রমশ এই ভাবে অকেজো করে দেওয়া হয়, তা হলে শুধু যে প্রতিষ্ঠানই পঙ্গু হবে এমনটা নয়, গোটা ব্যবস্থাতে তার প্রভাব পড়বে। বাজেট-বক্তৃতার সময়েও বার বার বাধা দেওয়া হয়ে থাকে, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে ছাড় পান না। ইউপিএ সরকারের দ্বিতীয় দফায় এটা বার বার ঘটেছে।

• • • • • •

এটা দুঃখজনক বিষয় যে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার তার প্রথম দফায় (২০১৪-১৯) সুষ্ঠু ভাবে সংসদ অধিবেশন চালানোর প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। ট্রেজারি এবং বিরোধী বেঞ্চের মধ্যে যে বিতণ্ডা চলেছে, তার জন্য আমি সরকারের ঔদ্ধত্য এবং অধিবেশন চালানোর প্রশ্নে অক্ষমতাকে দায়ী করব। তবে বিরোধীরাও দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সংসদে উপস্থিতির সঙ্গেও এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সংযোগ রয়েছে। জওহরলাল নেহরুই হোন বা ইন্দিরা গাঁধী, মনমোহন সিংহ, অটলবিহারী বাজপেয়ী — প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী সংসদে তাঁদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিতেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বিতীয় দফায় তাঁর পূর্বসূরিদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত, যাতে তাঁর নেতৃত্ব দৃশ্যমান হয়। ওঁর অবশ্যই বিরোধীদের বক্তব্য শোনা উচিত ও সংসদে আরও বেশি করে বক্তব্য পেশ করা উচিত। বিরোধীদের শান্ত করতে, নিজের মতামত সামনে এনে তাঁদের বোঝাতে এবং দেশকে সব কিছু জানাতে তাঁর অবশ্যই উচিত সংসদীয় মঞ্চকে আরও বেশি করে ব্যবহার করা।

আমি বিশ্বাস করি, সংসদ এবং সরকার চালানোর নৈতিক দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপর বর্তায়। যখন মনমোহন সিংহ জোট বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর প্রশাসনকে তার দাম দিতে হয়েছে। তাঁর প্রথম দফায় মোদী অনেকটা একনায়কতান্ত্রিক ভাবেই প্রশাসন চালিয়েছেন। দেখা গিয়েছে, সরকার, আইনসভা এবং বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার মধ্যে তিক্ততা। সময়ই বলবে তাঁর দ্বিতীয় দফায় এই সব ক্ষেত্রে আগের তুলনায় ভাল সমঝোতা গড়ে ওঠে কি না। সরকারের খেয়াল রাখা খুবই জরুরি, সেই অংশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দাবির কথাও, যাঁরা তাদের ভোট দেননি। কারণ সরকার সবার। কে কাকে ভোট দিয়েছে, তা অপ্রাসঙ্গিক এ ক্ষেত্রে। নীতি নির্ধারণ এমন ভাবেই করা প্রয়োজন যাতে সবাই উপকৃত হন।

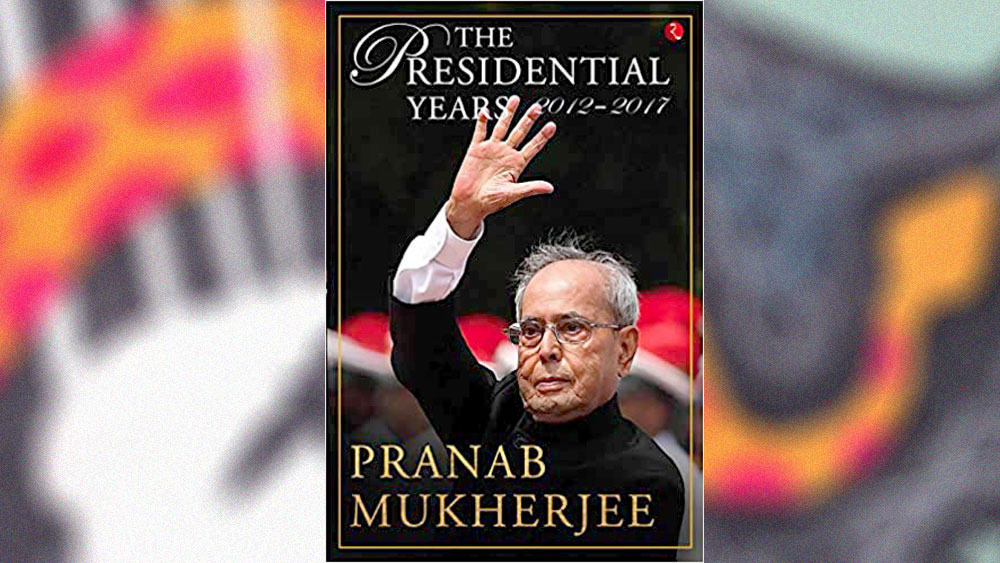

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়র সদ্য প্রকাশিত ডায়েরি, ‘দি প্রেসিডেনশিয়াল ইয়ার্স ২০১২-২০১৭’- এর প্রচ্ছদ।

• • • • • •

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে অনেক সময়ই বর্ণনা করা হয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মোড় ঘোরানো নির্বাচন হিসেবে। আমি এই মতের সমর্থক নই, কারণ যে কোনও নির্বাচনই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এটা ঠিকই যে দু’টি কারণে ২০১৪ সালের ভোট ঐতিহাসিক। প্রথমত, তিন দশক পর ভোটে লড়া একটি দল পেল নির্ণায়ক রায়। শেষ বার এমনটা হয়েছিল ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গাঁধীর মৃত্যুর পর। এর পর সাতটি নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দল লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি।

শুধুমাত্র কংগ্রেস নেতা এবং মন্ত্রীরাই যে সে সময় কোনও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া নিয়ে সংশয়ে ছিলেন তাই-ই নয়, বিজেপি-র পক্ষ থেকেও তাদের সম্ভাব্য আসনসংখ্যা নিয়ে কোনও প্রকৃত ধারণা ছিল না। একমাত্র সেই সময়কার বিজেপি-র জাতীয় কোষাধ্যক্ষ এবং এখন মন্ত্রী, পীযুষ গয়াল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, বিজেপি ২৬৫টি আসনের কম পাবে না, সর্বোচ্চ ২৮০ পর্যন্ত পেতে পারে। আমি আজ পর্যন্ত জানি না তাঁর সেই আত্মবিশ্বাসের উৎস কী ছিল। কিন্তু আমি তাঁর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলাম যখন তিনি মোদীর নির্বাচনী প্রচারের মানচিত্রটি আমার সামনে তুলে ধরেন। সে ছিল এক ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক পরিশ্রমের কাজ। মোদীর প্রচারপথ ছিল গোটা দেশের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ জুড়ে।

২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে জনতার রায়

দেখে অনেকে বলছেন, জোট রাজনীতির দিন শেষ। এটা সত্যি নয়। জোট রাজনীতি এখনও রয়েছে। তবে হ্যাঁ, একদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আজকের বাস্তব।

• • • • • •

কংগ্রেসের অনেক সদস্যের একটি তত্ত্ব আছে যে, যদি আমায় ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী করা হত, তা হলে হয়তো দল ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে বিপর্যয় এড়াতে পারত। আমি এই তত্ত্ব সমর্থন করি না, কিন্তু এটা বিশ্বাস করি যে, আমি রাষ্ট্রপতি হয়ে চলে যাওয়ার পর দলের নেতৃত্ব তার রাজনৈতিক লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছিল। এক দিকে সনিয়া গাঁধী দলীয় নানা ঝামেলা মেটাতে পারছিলেন না, অন্য দিকে মনমোহন সিংহের সংসদে দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে অন্য সাংসদদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ কমে আসছিল। আমি আমার রাজ্যসভার দিনগুলিতে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করেছিলাম যার মধ্যে মুলায়ম সিংহ যাদব এবং মায়াবতীর মতো নেতারাও ছিলেন। বস্তুত আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত হৃদ্যতার কারণেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় তাঁর সমর্থনও পাই। এ সবের পাশাপাশি কিছু সিনিয়র কংগ্রেস নেতার রাজনৈতিক অবিমৃশ্যকারিতা এবং ঔদ্ধত্য দলের ভবিষ্যৎকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

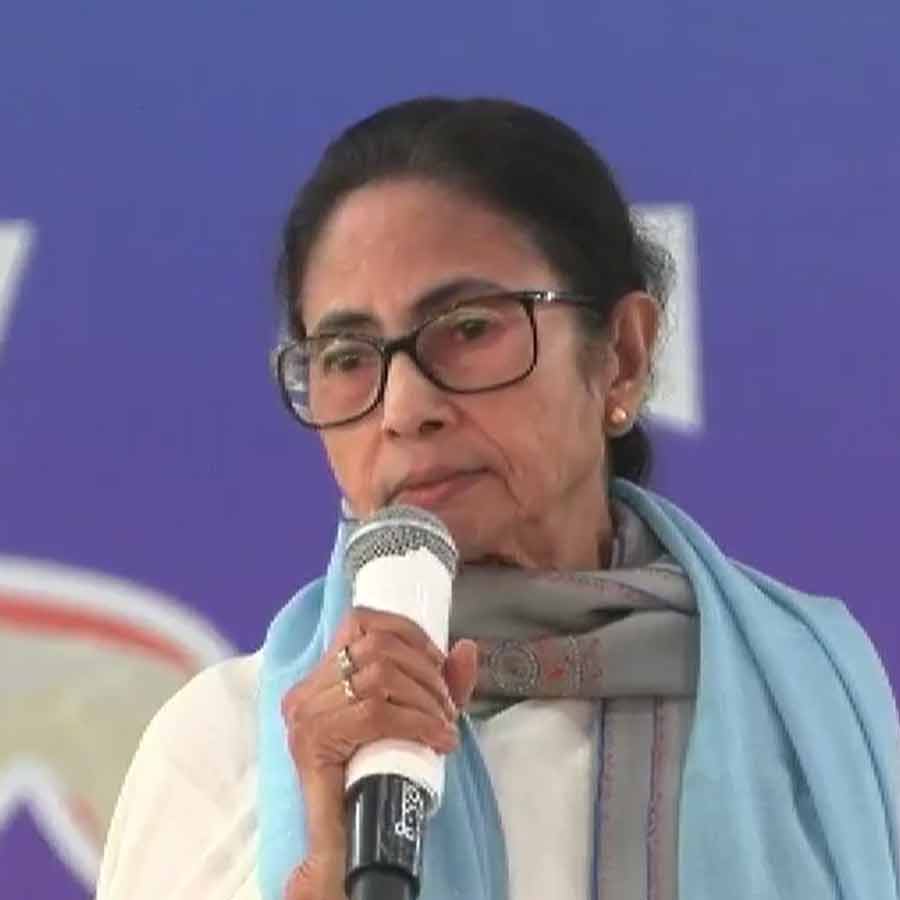

আমি বিশ্বাস করি, সঙ্কটকালে দলের নেতৃত্বকে অন্য ভাবে উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। আমি যদি অর্থমন্ত্রী হিসেবে সরকারে থেকে যেতাম, তা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে সরকারে থেকে যান, তা নিশ্চিত করতাম। সনিয়া গাঁধীর কিছু সিদ্ধান্তের কারণে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতিও ঘোরালো হয়েছে। শিবরাজ পাটিল এবং সুশীল কুমার শিণ্ডেকে নিয়ে আসতাম, কারণ ওই রাজ্য থেকে শক্তিশালী নেতা কেউ ছিলেন না সরকারে। আমার মনে হয় না, তেলঙ্গানা গঠন করতে দিতাম। খুবই দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে থাকলে ২০১৪ সালে এ ভাবে হারতে হত না কংগ্রেসকে।

• • • • • •

যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন মোদী, বিদেশনীতি সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কিছু দেশে তার আগে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রাজ্যের উন্নতিসাধন। দেশের বিদেশনীতির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েই যা করলেন, তা আগের কোনও প্রধানমন্ত্রী করেননি। তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ-সহ সার্ক ভুক্ত দেশের নেতাদের ডাকলেন।…

এ কথা অজানা নয় যে, নরেন্দ্র মোদীর থেকে অপ্রত্যাশিত ঘটনাই প্রত্যাশা করা যায়। তাঁর পিঠে তো বিদেশনীতির প্রশ্নে কোনও আদর্শগত বোঝা ছিল না। তিনি এসে একে একে চমক দিতে থাকলেন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর লাহৌর গেলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে, যা পূর্বনির্ধারিত ছিল না। শুরু করলেন ঘরোয়া সংলাপের কূটনীতি চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি, ভারত এবং পাকিস্তান সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রীর লাহৌরে নামা অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক।

অনুবাদ: অগ্নি রায়

(সৌজন্য: দি প্রেসিডেনশিয়াল ইয়ার্স ২০১২-২০১৭; রূপা পাবলিকেশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)