আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোনও সংবাদ দিতে পারিব না।... আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও আমার কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে, যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ।’’ ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে চিঠিতে এই মর্মস্পর্শী বাক্যগুলি লিখেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই চিঠি লেখার পর পরই তিনি ইউরোপ থেকে ভেসে পড়বেন এশিয়ার দিকে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে অজানার পথে বিপজ্জনক পাড়ি দেবেন সাবমেরিনে। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হবেন কেবল এক জন সহকর্মী, নাম তাঁর আবিদ হাসান। সুভাষচন্দ্রের এই পর্বের দুর্লভ সব কাহিনি আমরা পাই আবিদ হাসানের স্মৃতিকথায়। এই সময় থেকে একেবারে ১৯৪৫ সালের অগস্টে নেতাজির হারিয়ে-যাওয়া পর্যন্ত সময়ছবি নিজের স্মৃতিকথায় ধরে রেখেছেন তাঁর এই অতি বিশ্বস্ত সঙ্গী।

দীর্ঘ সাবমেরিন-যাত্রায় কত রকম জরুরি কাজে মগ্ন তাঁরা। সুভাষের বই দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল-এর পরবর্তী সংস্করণের জন্য টাইপরাইটারে কাজ হল, জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর নেতাকে রিহার্সালও করালেন হাসান। বক্তৃতাও লেখা হল। এত কাজের মাঝেই কখনও ব্রিটিশ জাহাজ সুভাষদের ডুবোজাহাজকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, বিষম বিপদ থেকে কোনও মতে রক্ষা পাচ্ছেন, এই জাহাজ থেকে ওই জাহাজে স্থানান্তরিত হচ্ছেন। নেতার সংযম, স্থৈর্য, কর্মোদ্দীপনায় অভিভূত হতেন আবিদ হাসান। আর নেতার প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা দেখে অভিভূত হই আমরা।

আইএনএ বাহিনীতে আগাগোড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকেছেন আবিদ হাসান। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের অবিস্মরণীয় এই অধ্যায়ের অমূল্য বিবরণও পাই তাঁর স্মৃতিকথায়। সেখানেই পড়ি নেতাজির বাহিনী সম্পর্কে: ‘‘কী আসাধারণ একটি দল তৈরি করতে পেরেছি আমরা।...ভারতের সব অঞ্চলের প্রতিনিধি আছেন এখানে, সব ধর্মের প্রতিনিধি, সব জাতির প্রতিনিধি... যেন ভারতের ঐক্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস আছে, পৃথক ভাষা আছে, কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমরা সকলেই অবিচ্ছেদ্য, নিশ্চিত, সুগ্রথিত সমগ্রের ধারণায় বিশ্বাসী।’’

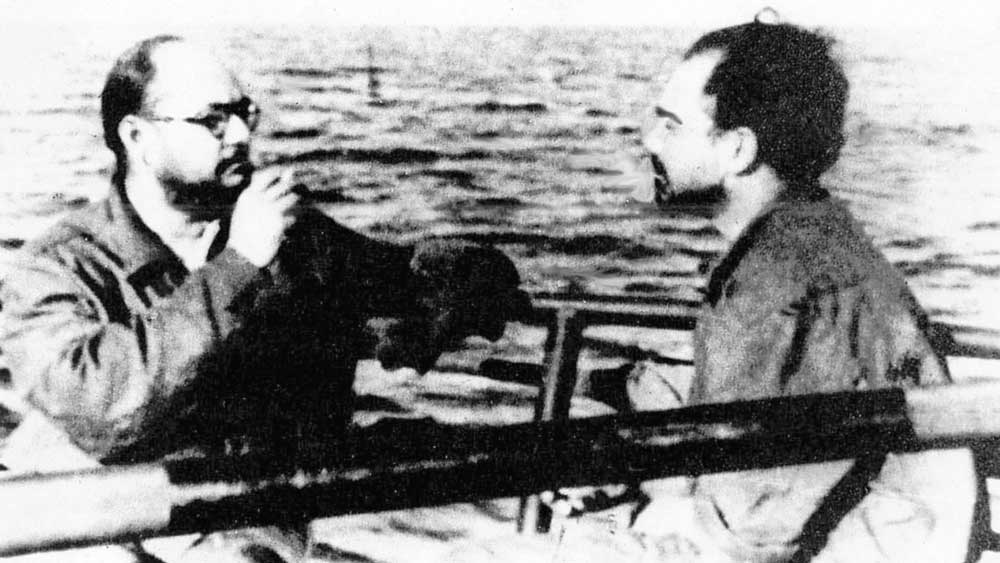

আজ যখন এই ‘অবিচ্ছেদ্য, নিশ্চিত, সুগ্রথিত সমগ্রের ধারণায়’ বিশ্বাসটা দেশ জুড়ে ভাঙতে বসেছে, সেই সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আসছে ১২৪তম জন্মবার্ষিকী। আগামী ২৩ জানুয়ারি মরণোত্তর ‘নেতাজি পুরস্কার ২০২১’-এর প্রাপক আবিদ হাসান। আর, এই উপলক্ষে নেতাজি ভবনে সকাল সাড়ে দশটায় যে অনুষ্ঠান, তাতে দিলীপকুমার রায়ের ‘লাইভ রেকর্ডিং’ গান শোনা যাবে। সঙ্গে শোনা যাবে ইতিহাসবিদ সুগত বসুর বক্তৃতা ‘নেতাজি, আবিদ হাসান অ্যান্ড দি ইউনিটি অব ইন্ডিয়া’। ছবিতে সমুদ্রে ডুবোজাহাজে নেতাজির সঙ্গে আবিদ হাসান।

বিবেকী বিদ্রোহী

‘যে-কোনো বিরোধে গিয়ে বিভাকে জাগাও স্বাভিমানে...’ শঙ্খ ঘোষের এই উচ্চারণে ফুটে ওঠে মানবতাবাদী শিবনারায়ণ রায়ের (১৯২১-২০০৮) (ছবিতে) চরিত্রবৈশিষ্ট্য। তারুণ্যের মার্ক্সবাদী পর্ব পেরিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সান্নিধ্যে আকৃষ্ট হন র্যাডিক্যাল হিউম্যানিজ়মে, পরে তার মুখপত্রও সম্পাদনা করেছেন। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবিদ্যা বিভাগের রূপকারের মননকেন্দ্র ছিল রেনেসাঁস, যেখানে তিনি পৌঁছেছেন নাস্তিক্যবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবতন্ত্রের যুক্তি ও আদর্শে। প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ প্রেক্ষিত-এর বিষয় পাশ্চাত্যসাহিত্য— রেনেসাঁস, বাংলার রেনেসাঁস প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বিবেকী বিদ্রোহের পরম্পরা (আনন্দ পাবলিশার্স) সম্পৃক্ত অনুশীলনকে। সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও প্রশ্নে উজ্জ্বল শিবনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত পত্রিকা জিজ্ঞাসা, পাশাপাশি রহস্যঘন ব্যঞ্জনায় লিখেছেন কবিতাও। তাঁর সনিষ্ঠ গবেষণার দৃষ্টান্ত মানবেন্দ্রনাথ-জীবনী ইন ফ্রিডম’স কোয়েস্ট: লাইফ অব এম. এন. রায়। ২০ জানুয়ারি তাঁর জন্মদিন, এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। গত বছর শতবর্ষ সূচনায় প্রকাশিত হয়েছে শিবনারায়ণ রায়: শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদনা: অসিত সেন), এ বছর ৩১ জানুয়ারি অশোকনগরে তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠান আয়োজন করছে অহর্নিশ পত্রিকা, তাঁর জীবন ও কৃতি নিয়ে বলবেন শুভাশিস চক্রবর্তী।

জীবনের উদ্যাপন

সুলেখক, সুশিক্ষক, সুজন। তাঁর অনায়াস পাণ্ডিত্য বিচ্ছুরিত হয়েছে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে। ভাষা যে কোনও বাধা হতে পারে না, সহজেই তার গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া যায়, বিশ্বাস করতেন। ‘ভালো বাসা’র বাসিন্দা নবনীতা দেব সেনের (১৯৩৮-২০১৯) জন্মদিন ছিল গত ১৩ জানুয়ারি, তাঁর স্মরণে দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছিল দে’জ পাবলিশিং ও নবনীতার পরিবার, ১৬ জানুয়ারি সন্ধেয়, আন্তর্জালে। বক্তা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ববিদ রিচার্ড গোমব্রিচ, সভামুখ্য শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে শোক মানায় না, উদ্যাপনই তাঁর স্বভাবের সমধর্মী, ফুটে উঠল স্মৃতিচারণ-ভাষণে। উঠে এল নবনীতার সীতা থেকে শুরু উপন্যাসের কথা, যার উপাদান ছড়িয়ে ময়মনসিংহের কবি চন্দ্রাবতী থেকে দক্ষিণ ভারতের লোকগাথায়। সেই চন্দ্রাবতীর গান শোনালেন মৌসুমী ভৌমিক, সংহিতা অর্ণী বললেন তাঁর রামায়ণভিত্তিক গ্রাফিক নভেলের কথা, সীতা যার কেন্দ্রীয় মোটিফ। সঞ্চালনায় ছিলেন অন্তরা দেব সেন, নন্দনা দেব সেন পড়লেন তাঁর মায়ের লেখা কবিতা। অগণিত নবনীতাপ্রেমীর সঙ্গে শ্রোতা ছিলেন অমর্ত্য সেন, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, আশিস নন্দী, ইরম শর্মিলা চানু, বসন্ত রুংতা প্রমুখ।

লেখার ঋণ

মানুষকে ভালবাসতেন। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, অহৈতুকী, কিছু পাওয়ার জন্য নয়। ফোন বা দেখাসাক্ষাৎও আদৌ বেশি নয়, তবু সুধীর চক্রবর্তীর ‘প্রভাব’ পড়েছে তাঁর জীবনে, লেখায়, গবেষণায়। রবীন্দ্রনাথ ও অন্য বাংলা গান বা লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর কাজ, ধ্রুবপদ সম্পাদনা, চৈতন্যোত্তর লোকধর্ম নিয়ে বীক্ষণ— সুধীরবাবুর বিরাট ব্যাপ্তি ‘প্ররোচনা’ দিয়েছে তাঁর লেখালিখিতে, বললেন সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। সুধীর চক্রবর্তীর স্মরণে গত ১৪ জানুয়ারি বিকেলে ‘রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম’ আয়োজন করেছিল স্মরণসভা, সেখানেই। সুধীরবাবুর কাজের মধ্যে লুকিয়ে বহু আখ্যান, নিজে ছোটগল্পের আকারে লেখেননি কখনও, বলতেন কিছু ‘না-গল্প’ লিখেছি। সতত উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস ছিলেন, তাঁর ছোটগল্পে লোকজীবনের উপাদান পেয়ে বা পড়ে খোঁজ নিয়েছেন আলাদা করে, শাবাশিও দিয়েছেন, জানালেন লেখক বক্তা। ভালবাসার এই ঋণ কখনও শোধ হবে না।

শতবর্ষের সঙ্গ

এ কালে নয়, আট দশক আগে অর্থনীতিকে পড়ার বিষয় হিসেবে বেছেছিলেন তিনি। সে সময় সাকুল্যে দু’-একটি মেয়েকে অর্থনীতি পড়তে দেখা যেত, হয়তো তা-ও নয়। তখন নারীর ক্ষমতায়নের ব্যবহারিক নিদর্শন বিরল, প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনাও বহু দূরের ব্যাপার। অমিতা দত্তের (ছবিতে) বাড়িতে কিন্তু ছিল অবাধ স্বাধীনতা। পিতা ঢাকার খ্যাতনামা রসায়নের অধ্যাপক জে কে চৌধুরী, মা ইন্দিরা চৌধুরীও মেয়ের উৎসাহদাত্রী। ইন্টারমিডিয়েট, বি এ, এম এ পরীক্ষায় হয় প্রথম নয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন অমিতা। পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ। ১৯৪৩-এ যোগ দেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি হয়ে আবার ব্রেবোর্নে। গবেষণা লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হ্যারি জনসনের তত্ত্বাবধানে। দেশে ফিরে যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, অর্থনীতির প্রথম মহিলা অধ্যাপক হিসেবে। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশ্বের প্রথম সারির অর্থনীতিবিদদের অনেকেই তাঁর ছাত্র। আগামী শনিবার, ২৩ জানুয়ারি একশো বছর পূর্ণ করছেন অধ্যাপক অমিতা দত্ত। সবচেয়ে আনন্দের, এই শহরে, আমাদের মধ্যেই আছেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনও অধ্যাপকের জীবিত অবস্থায় শতবর্ষ পালনের সুযোগ পাবেন তাঁর গুণমুগ্ধ অগণিত জন, সহকর্মী, ছাত্ররা। ২৪ জানুয়ারি রাত ৮টায় এক আন্তর্জালিক অনুষ্ঠানে এই শুভক্ষণ উদ্যাপিত হবে।

কোন আলোতে

উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বিশ শতকেও, নারী জাগরণের চেতনা উঠে আসছিল নারীদের মধ্য থেকেই। পর্দানশিন সমাজের ‘ভদ্রবাড়ি’র মেয়েদের রাস্তায় অবাধ বিচরণ অকল্পনীয় ছিল। স্কুল-কলেজ থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরার বিষয়ে তাঁরাই পথপ্রদর্শক, এই দাবি করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সূচনায় এক দিন পায়ে হেঁটে বেথুন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় কৌতূহলী জনতার সরস বর্ণনা দিয়েছেন শান্তা দেবী। প্রায় একশো বছর সময়ের ব্যবধানে সমাজে মেয়েরা কত দূর এগোলেন, সেই পর্যালোচনাই উঠে আসবে ‘ব্রাহ্ম সমাজ’-এর ফেসবুকে পেজে এক আন্তর্জালিক আলোচনায়, আগামী ২৩ জানুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায়। ‘যে নারী পথিকৃৎরা বাংলাকে গড়ে তুলেছিলেন’ প্রসঙ্গে আলোচিত হবেন উনিশ শতকের শেষ লগ্নে জন্ম নেওয়া চার ব্রাহ্মিকা— জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, সুপ্রভা রায়, কুমুদিনী বসু (মিত্র) ও শান্তা দেবী, যাঁদের কর্মকৃতিত্বে বিশ শতকের বাঙালি নারী উত্তরণের দিশা পেয়েছিল। আলোচক চার শিক্ষক— নন্দিনী জানা, টুম্পা মুখোপাধ্যায়, তপতী সেনগুপ্ত ও অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাখাপ্রশাখা

জানুয়ারির পাতায় সারদারঞ্জন, ফেব্রুয়ারি পাতায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এ ভাবেই বারোটি পাতা জুড়ে ছোটদাদু প্রমদারঞ্জন রায়, বড়পিসিমা সুখলতা রাও, মেজোপিসি পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ‘পুতুলকাকা’ নীতিন বসু, ‘লীলুপিসি’ লীলা মজুমদার বা ‘নিনিদি’ নলিনী দাশ— সুপ্রভা-সুকুমার সমেত স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও। সাহিত্য, সঙ্গীত, সিনেমা, প্রযুক্তি, খেলা, বাণিজ্য— জীবনের বিভিন্ন দিকে রায়চৌধুরী তথা রায় পরিবারের সুবিস্তারকে নতুন বছরে এক অভিনব টেবিল ক্যালেন্ডারে বেঁধেছেন এই শহরের শিল্পমনস্ক বন্ধুপঞ্চক ‘হার্টিস্টিক’। ছবি আঁকা, ছড়া লেখা, ডিজ়াইন করা— অবসরের এহেন শখ থেকেই উজ্জ্বল, তৃণা, তিথিপর্ণা, সিদ্ধার্থ ও অয়নের এই ক্যালেন্ডার-ভাবনা, শাখাপ্রশাখা: সত্যজিতের আত্মীয়রা নামে। প্রতিটি পাতায় রায় পরিবারের বিখ্যাত এক-এক জনের প্রতিকৃতি, আবহচিত্র, রঙিন নামলিপি, সঙ্গে একটি করে ছড়া— যেমন সুকুমারের পাতায়: ‘ব্যস্ত জীবন, ক্লান্ত দিনে বয়স যখন বাড়তে থাকে/ সুকুমারই বাঁচিয়ে রাখেন তরতাজা সেই জগৎটাকে।’ কিংবা লীলা মজুমদার সম্পর্কে: ‘পাকদণ্ডী পাহাড়পথে ভূতগুলো সব ভালোর দল/ নাকু গামা বোগি রুমু চোখের কোণে আলতো জল।’ স্রেফ ক্যালেন্ডারেই আটকে থাকা নয়, প্রতিটি পাতায় আছে একটি কিউআর কোডও, সেটি স্ক্যান করলে খুলে যাবে বাংলার এই কিংবদন্তিদের জীবনকৃতি-সম্বলিত ফেসবুক-লেখাও। সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে অনবদ্য উদ্যোগ।

জিভে প্রেম

জিহ্বা অরুন্ধতী, যাকে রুদ্ধ করা যায় না। এই অরুন্ধতী ব্যাসদেবের প্রপিতামহী। তিনিই বাক-ইন্দ্রিয়। ‘বাক্’ এসেছে ‘বচ্’ ধাতু থেকে, যার অর্থ বাচন বা পাঠ, আবার সংবাদ-দানও ‘বচ্’। তাই বাক্ হচ্ছে বাণী, বাক্য বা বচন, আর বাক— কথন বা উচ্চারণ। সরস্বতী বাগ্দেবী, কিন্তু রাজনীতি বা দণ্ডনীতিও তাঁর সৃষ্টি, মহাভারতে শান্তিপর্বে বলা হয়েছে ‘সসৃজে দণ্ডনীতিং সা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা’। বাক বা জিভ স্বাদেন্দ্রিয়ও। স্বাদ হল আস্বাদন বা অনুভব, তাকে রস বলেও অভিহিত করা হয়। রাসন-সংবেদনের স্নায়ুবিজ্ঞান কেমন, ইমানুয়েল কান্ট ও অভিনবগুপ্ত দুই দার্শনিক ‘আস্বাদন’-ক্রিয়ার আদর্শে কেন নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে বুঝতে চান, সেই নিয়ে বলবেন হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের দর্শন বিভাগের আয়োজনে ‘স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতা’য়, ২৫ জানুয়ারি সকাল ১১টায় বলবেন আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক, বিষয় ‘লাভ অব দ্য টাং’। সভামুখ্য নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ। বক্তৃতার লিঙ্ক পাওয়া যাবে বিদ্যামন্দিরের ওয়েবসাইটে।

বর্ণিল

অপু, ফেলুদা, উদয়ন পণ্ডিত, ময়ূরবাহন, দেবদাস, ক্ষীদ্দা —পর্দায় কত চরিত্র তিনি। মঞ্চেও। অভিনয় থেকে পত্রিকা সম্পাদনা, কবিতা লেখা, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মানে নিরন্তর শিল্পিত যাপন। কিংবদন্তি শিল্পীর স্মরণে ‘অপুর পাঁচালী’ নামে একটি ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হল ১৩ জানুয়ারি আইসিসিআর-এ এক রেস্তরাঁয়। পাতায় পাতায় টুকরো সৌমিত্র— সত্যজিৎ রায়-মৃণাল সেন-তপন সিংহ-অজয় কর-অসিত সেন হয়ে আজকের প্রজন্মের পরিচালকদের ছবিতে তাঁর শৈল্পিক অভিযাত্রা; ছবির পোস্টার, বুকলেট, গানের রেকর্ড কভার, তাঁর নিজের বই ও সম্পাদিত এক্ষণ পত্রিকার প্রচ্ছদ, আত্মপ্রতিকৃতি-সহ অন্য চিত্রশিল্পও। সুদীপ্ত চন্দের ভাবনায়, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তৈরি এই ক্যালেন্ডার প্রকাশে উপস্থিত ছিলেন আইসিসিআর-এর আঞ্চলিক অধিকর্তা গৌতম দে, সুরজিৎ কালা, সৌগত চট্টোপাধ্যায়-সহ সংস্কৃতি-জগতের বিশিষ্টজন। নীচের ছবি ক্যালেন্ডার থেকে, শিল্পী সিড ঘোষ।

রাত-জাগা গান

লকডাউন, অতিমারির প্রাবল্যে মুষড়ে পড়েছিল ছাত্রছাত্রীরা, তাঁর সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ‘অশোকরেণু’র বৃহত্তর পরিবার। তখনও ইউটিউব সম্পর্কে জ্ঞান বা আগ্রহ কোনওটাই ছিল না স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তের, সে-ও হল, গানে গানে যোগাযোগের সেতু বাঁধতেই। প্রথম গান ওহে দয়াময়, গেয়েছিলেন ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর কথা মাথায় রেখে, সেটাই শুরু। রোজ সকালে ইউটিউবে একটি করে গানের মুক্তি, তার আগে কয়েক ঘণ্টা ধরে রেকর্ড করা। এ ভাবেই দীর্ঘ লকডাউন ও আনলক পর্ব জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন চলেছে স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তের নিদ্রাহারা রাতের গান। সঙ্গে প্রতিটি গানের ভাব অনুযায়ী নিজের তোলা ছবি, অল্প কিছু সংগৃহীত। ছবি তোলা তাঁর নেশা, আটটি প্রদর্শনীও হয়ে গিয়েছে কলকাতায়। বাঙালির ইতিহাস, জন্ম বা মৃত্যুদিনে গুণী পূর্বজদের স্মরণও হয়ে উঠেছে গানের উপলক্ষ। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো বটেই, গেয়েছেন সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, অসমিয়া, তামিল, তেলুগু, ইংরেজি, স্কটিশ ভাষায় গান, অন্য বাংলা গানও। আজ সোমবার পর্যন্ত গানের সংখ্যা ২৯৭, ইউটিউব চ্যানেলের গ্রাহক-শ্রোতাসংখ্যা ছাপিয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার। ২১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ৩০০তম গানটি দিয়ে ইতি।

ঘরে বাইরে

শান্তিনিকেতনের ফুলডাঙার একটি ভবন ‘অচিরা’। এখানেই অভিনীত হয়ে চলেছে ‘চতুর্থ মাত্রা’-র অন্য রকম প্রযোজনা। গোটা বাড়িটিই অভিনয়ের ‘স্পেস’, মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবারে এখানেই অভিনব নাট্যযাত্রা কাবেরী বসু ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কাবেরী-শান্তনু প্রোডাকশনস’-এর। আধুনিক থিয়েটার চর্চার এক মুক্ত পরিসর ‘চতুর্থ মাত্রা’-র অধীনে ওঁদের উদ্যোগে নাটক হয়ে উঠছে পি সচ্চিদানন্দন বা অসীম চট্টরাজের ছোটগল্প, ইরানের হামিদ মহম্মদ তাহেরির প্রবন্ধ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত লেখা। এ ছাড়া গ্রিসের ইয়াসুনাস সারাকিস, জাপানের ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার লেখা এবং ফ্রাঙ্কো রামের বেতার-নাটককেও অভিনয়ে রূপ দিয়েছেন কাবেরী-শান্তনু। ঘরের মধ্যে জেগে ওঠে নাটক, বাইরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আগুন জ্বালিয়েও হয় অভিনয়— উঠোন থেকে মাঠে, বনবীথির মাঝে দিবালোক, বৈদ্যুতিক আলো ছাড়াও মোমবাতি ও মশালের আলোয়। অতিমারির প্রতিক্রিয়ায় ওঁদের সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা গ্লাস ওয়াল।

নান্দনিক

“হে কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর। তোমার কৃপায় অদ্য আমাদিগের এই শিশু সন্তান শ্রীমান সত্যজিতের শুভ নামকরণ সম্পন্ন হইল।” ব্রাহ্ম নামকরণপত্রের প্রতিলিপি দিয়ে শুরু কলকাতা পুরসভার পত্রিকা কলকাতা পুরশ্রী-র ‘শতবর্ষে সত্যজিৎ’ বিশেষ সংখ্যা (মুখ্য উপদেষ্টা সন্দীপ রায়, অতিথি সম্পাদক জয় গোস্বামী)। পাঁচশো পাতার সুদৃশ্য নির্মাণ, দুই মলাটের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি ও প্রতিভার স্মরণ। আছে মহানগর ছবির চিত্রনাট্য, ‘অগ্রন্থিত’ বিভাগে গড়পারের বাড়ি ও নন্দলাল বসুকে নিয়ে সত্যজিতের লেখা, সাগরময় ঘোষ ও সুপ্রভা রায়কে লেখা চিঠি। ঋত্বিক ঘটক-মৃণাল সেন-আকিরো কুরোসাওয়া-মার্টিন স্করসেসি-উৎপল দত্ত-গুলজার-অপর্ণা সেন-গৌতম ঘোষ-গিরিশ কাসারাভল্লি-শ্যাম বেনেগাল-আদুর গোপালকৃষ্ণণের ‘অভিবাদন’; লীলা মজুমদার-বিজয়া রায়-সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-নিমাই ঘোষ থেকে শর্মিলা ঠাকুর-মাধবী মুখোপাধ্যায়-ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়-বরুণ চন্দ-দীপঙ্কর দে-প্রদীপ মুখোপাধ্যায়-মনোজ মিত্র-অলকানন্দা রায়-স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত-রঞ্জিত মল্লিকের পর্যালোচনা, ‘বহুবর্ণ’ বিভাগে এ কালের শিল্পী-গবেষক-সন্ধানীদের দৃষ্টিতে জরুরি সত্যজিৎ-বিশ্লেষণ। সন্দীপ রায়ের তোলা একগুচ্ছ ছবিতে ‘আমার লেন্সে বাবা’ (ছবিতে তারই একটি), যোগেন চৌধুরী-শুভাপ্রসন্ন-ইন্দ্রপ্রমিত রায়-সহ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের সত্যজিৎ-প্রতিকৃতি; ঋত্বিক মল্লিক ও শুভব্রত নন্দীর নান্দনিক বিন্যাস ও অলঙ্করণ।

জরুরি কাজ

‘উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে শিলং, ধুবড়ি, শিলচর, গুয়াহাটি, আগরতলা, শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা ছিল এ অঞ্চলে সাহিত্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। দেশভাগের পর, বাংলাচর্চার প্রকাশ আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে...ঔপনিবেশিক কালে এখান থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র ছিল হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। স্বরাজোত্তর পর্বে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সেই সংখ্যা হয় দ্বিগুণেরও বেশি।’— মন্তব্য সম্পাদকের। তবু আজও উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কথাসাহিত্যের চর্চা নিয়ে কলকাতার সাহিত্যজগৎ খুব বেশি খবর রাখে না। সে কথাই মনে করাল গুয়াহাটি থেকে কুড়ি বছর ধরে প্রকাশিত পত্রিকা নাইনথ কলাম-এর সাম্প্রতিকতম ‘উত্তর-পূর্বের বাংলা কথাসাহিত্য’ সংখ্যা (সম্পাদক: প্রসূন বর্মন, গোবর্ধন অধিকারী)। ‘আলোচনা’ বিভাগে তিনটি পর্বে দেশভাগ ও উত্তর-পূর্বের বাংলা আখ্যান, মেয়েদের উপন্যাসে উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম বাংলা গল্প অচলা, উত্তর-পূর্বের সাহিত্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র-সহ বিবিধ প্রসঙ্গ, ‘পুনরবলোকন’ শিরোনামে ১৮৯৭-১৯৪৭ কালপর্বে লিখিত উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য প্রতিনিধিত্বমূলক আটটি ছোটগল্পের পুনর্মুদ্রণ। এ কাজ অতি প্রয়োজনীয় ছিল।

অন্য ইতিহাস

বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রিত পোস্টকার্ড নিয়ে সম্প্রতি এক অনলাইন প্রদর্শনী আয়োজন করেছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ডিএজি মিউজ়িয়ামস ও যদুনাথ ভবন মিউজ়িয়াম অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিহাস ও শিল্প-পরিসরেও পোস্টকার্ডের গুরুত্ব কম নয়, বোঝাতে এদের উদ্যোগে এক আলোচনাসভাও হয়ে গেল গত ৭ জানুয়ারি সন্ধেয়। বিষয় ‘আনপ্যাকিং ফ্যামিলি কালেকশনস: পার্সোনাল আর্কাইভস অ্যান্ড ফ্যামিলি আর্ট হিস্ট্রিজ়’। পোস্টকার্ড লেখার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আর পেশাগত জগৎ মিলেমিশে গিয়ে খুলে দিতে পারে শিল্প-ইতিহাস সংগ্রহের নতুন দিক, স্মৃতির ভাঁড়ারঘরও হয়ে উঠতে পারে জন-ইতিহাস রচনার আকর। বস্তু ও চিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা বহতা পারিবারিক ইতিহাস প্রসঙ্গে বললেন মুম্বইয়ের কবি, সমালোচক ও সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক রঞ্জিত হস্কটে। অপর বক্তা ইন্দিরা চৌধুরীর কথায় উঠে এল পারিবারিক ইতিহাসের অসম্পূর্ণ ও খণ্ড সম্পদের কথা। সভা পরিচালনায় ছিলেন সেন্টার ফর স্টাডিজ় ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা-র সাম্মানিক অধ্যাপক তপতী গুহঠাকুরতা।

ক্রিকেট নিয়ে

রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মে ১৯৪৭-এ ক্রিকেট দল ভেঙে হল এক থেকে দুই। উপনিবেশ-উত্তর যুগে ব্রিটেন-ভারত দু’দেশের সম্পর্কের ছাপ পড়ে ক্রীড়াক্ষেত্রেও, ইংরেজ আধিপত্যের যুগ পিছনে ফেলে ভাল ক্রিকেট-খেলিয়ে দেশ হিসেবে ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে একদা-উপনিবেশ ভারত। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রভাবিত হয়েছে ক্রিকেট, নিজেও প্রভাব ফেলেছে। ভারতীয় খেলাধুলো ও ইতিহাসের এমন এক স্বল্পালোচিত দিক নিয়ে আজ সন্ধে ৭টায় আন্তর্জালিক আলোচনাসভা, ‘উত্তর সাম্রাজ্যবাদ, কূটনীতি ও ক্রিকেট: ভারত ও ইংল্যান্ড (১৯৪৫-১৯৬৯)’। বলবেন ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের গবেষক সৌভিক নাহা। বিশেষ অতিথি ইতিহাসবিদ সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে কাজ করে চলেছে ‘সোসাইটি ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং কালচার অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া (শুচি)’, এটি তাদের ‘ঊর্ণাময়িক বক্তৃতামালা’র দশম পর্ব।

সৌকুমার্য

‘‘ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির পাঁচ বোন থাকে গড়িয়া।/ শাড়িগুলো সব বেচে ফেলিয়াছে, হাঁড়িগুলো আছে পড়িয়া।/ নানা কথা কয় যত নিন্দুকে, তাড়ানোট বাঁধা লোহাসিন্দুকে।/ ছাঁচিপান কোথা? চুন দিয়ে খায় তামাকের পাতা গুঁড়িয়া।/ মিটিং করিতে শহিদ-মিনারে চলে মিনিবাসে চড়িয়া।” আনন্দমেলা-য় রবীন্দ্রনাথ-ফেরতা এই ছড়া লিখেছিলেন ‘শ্রীপঞ্চেটক’। পড়ে সুকুমার মনে হতে পারে, সুকুমারই বটে, তবে রায় নয়— সেন! ১৬ জানুয়ারি জন্মদিন ছিল তাঁর, ভাষা নিয়েই যাঁর ঘর-সংসার।

মানুষের মুখ নিরন্তর ভাবাত তাঁকে

সে অনেক কাল আগের কথা... কৃষ্ণনগরের একটি বাড়ির আনাচেকানাচে গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুরে বেড়াত নিঃসঙ্গ এক বালক। বাড়ির দেওয়ালে কোথাও নোনা লেগেছে, কোথাও পলেস্তারা খসে গিয়েছে। জল পড়ে দাগ ধরেছে কোথাও, শেওলা ধরে শ্যামল ছোপ পড়েছে... এ সমস্ত কিছুর মধ্যেই ছবি তৈরি হচ্ছে, মনে হতে থাকে বালকটির। গোঁফ-দাড়িওয়ালা মানুষ, ঘোমটা-ঢাকা মেয়ে, কত রকমের জীবজন্তু। ভাদ্র মাসের আকাশছোঁয়া মেঘের খেলা দেখেও অজস্র ছবি তৈরি হত তার মনে। আর একটু বড় হয়ে সে বাড়িতে আসা মাসিক পত্রিকা প্রবাসী বা ভারতবর্ষ-তে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের ছবি দেখতে শুরু করে... গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদারের ছবি, হেমেন মজুমদারেরও। কৃষ্ণনগরে বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো থাকত রবি বর্মার আঁকা দুষ্মন্ত-শকুন্তলা। বন্ধুদের সঙ্গে কখনও উত্তরপাড়া ভদ্রকালীতে, গঙ্গার ধারে চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে, বেঙ্গল স্কুলের শিল্পী চৈতন্যদেব ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। তাঁর জলরঙে আঁকা একটি ঘাটের ছবিতে ফ্রেমের ভিতর কত-না চরিত্র... কেউ স্নানরত বা পুজোয় ব্যস্ত, কেউ আলাপে মগ্ন... “মনের মধ্যে হাতড়ালে সেই বহতা গঙ্গা, আর সেই ঘাট। স্মৃতির অক্ষয় পটচিত্র” হয়ে ছিল বালকটির— সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। আরও মনে আছে, তাঁর দাদাকে দেওয়া রমিমামার (সৌমেন মুখোপাধ্যায়) আঁকা একটা তেলরঙের ক্যানভাস, তাতে চল্লিশের দশকের কলকাতার ময়দান, সেন্ট পল’স ক্যাথিড্রালের দোরগোড়ায় সবুজ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে আছে... ওই দৃশ্যটা সম্পর্কে লিখেছেন, “অনেকদিন অবধি ছবিটার সবুজে দাদার পড়ার ঘর আলো হয়ে থাকত।” জীবনের শেষ পর্বে এসে যখন প্রায় নিয়মিত ছবি আঁকছেন, তখনই নিজের জীবনে ছবি ফোটার ভোরবেলাটা খুঁজে দেখছিলেন তিনি, আঁকিবুকি, হিজিবিজি শিরোনামের লেখাটিতে (গদ্যসংগ্রহ ২, দে’জ), তাঁর এই গদ্যসংগ্রহের সম্পাদক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আপনার ছবির চর্চায় ছবি আঁকা শুধু অবসর যাপনের বা হঠাৎ খেয়ালের ব্যাপার নয় কিন্তু। তার মধ্যে একটা পরিণত দক্ষতা... এতদিন আমরা কেন জানতে পারিনি?” উত্তরে বলেন, ‘আমিই জানাতে চাইনি... আমি নিয়মিত ছবি আঁকতাম... মানুষের মুখ আমায় ফ্যাসিনেইট করত। নিজে অভিনয়ের জগতে আছি বলেই হয়তো আমার অর্ধেকের বেশি ছবি হচ্ছে মানুষের মুখ নিয়ে, মুখ বা অবয়ব নিয়ে।... মুখকে আমি নানা রকম ভাঙাচোরা... করতে পারি।’ অজানা এই চিত্রকর সৌমিত্রর ছবির প্রদর্শনী (সঙ্গে প্রদর্শনীরই একটি ছবি, কিউরেটর: জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য) শুরু হয়েছে আনন্দপুরের ‘কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি’তে। সঙ্গে আরও নানা অনুষ্ঠান, চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্যোগে দ্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে এমামি আর্ট ও ‘মুখোমুখি’। আগামী কাল চিরায়ু সৌমিত্রর জন্মদিন।