বছরে কেন বারোটার বেশি মাস হয় না? অতিমারির ধুন্ধুমার প্রকোপ পেরিয়ে আসা গত বছরের স্মৃতি এখনও দগদগে, সেই সময় এ প্রশ্ন শুনলে হাঁ-হাঁ করে ওঠারই কথা। কিন্তু যেই চোখের সামনে তুলে ধরা হবে নতুন বছরের একখানা টেবিল ক্যালেন্ডার, তার পাতায় পাতায় শতবর্ষী মহাশিল্পীর জীবনের নানা মুহূর্ত সাদা-কালোর মধ্যেই হরেক রঙে ছুপিয়ে দেখার প্রয়াস, তখন মনে হবেই, কেন এ বছরটায় আর ক’টা মাস বেশি হল না? কেবল খান বারো ছবিতে কি আর মনে ভরে?

ছবিগুলোও তো যে সে ছবি নয়। জানুয়ারি মাসের পাতার ছবিটাই যেমন, তাঁর বিখ্যাত ঘরে, চারপাশের অজস্র বই, পত্রপত্রিকা, রঙের কৌটো, টেলিফোন, টেবল ল্যাম্পের মাঝখানেই বিরাট চেয়ারখানায় বসে কাজে মগ্ন তিনি, মন দিয়ে পড়ছেন কিছু। সেই পাজামা-পাঞ্জাবি, আঁচড়ানো চুল পরিপাটি। বাঁ পায়ের আঙুলগুলোর ভর সামনের ছোট টেবিলে, ডান পা ভাঁজ করে আলগোছে ফেলা। যে তন্নিষ্ঠ কর্মময়তা আজীবন ঘিরে ছিল সত্যজিৎ রায়কে, তারই ধ্রুপদী এক হীরকখণ্ড।

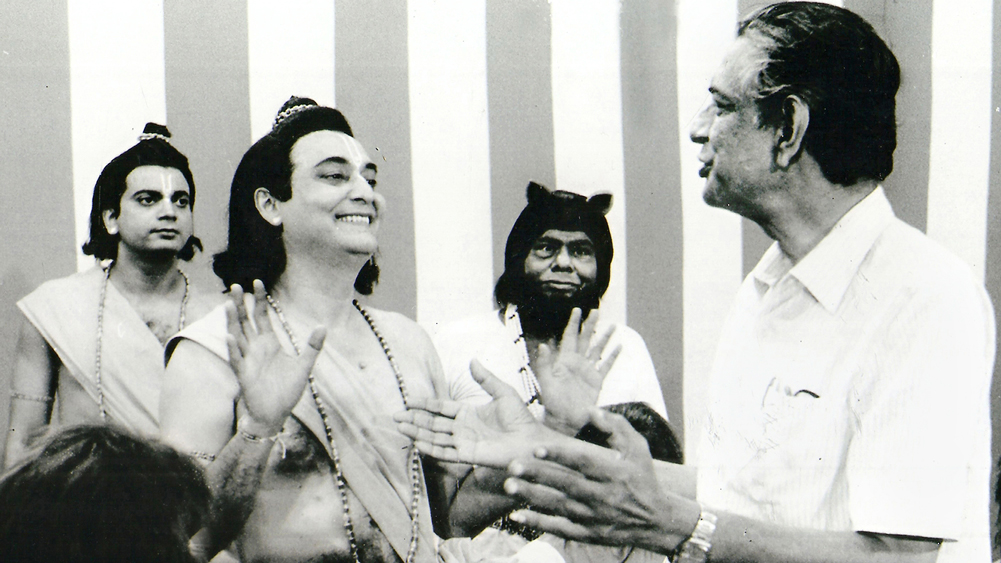

শুনে হাসি খেলে যায় বর্ষীয়ান আলোকচিত্রী হীরক সেনের চোখে। তাঁরই তোলা এক ডজন ছবি দিয়ে নতুন বছরের সত্যজিৎ-ক্যালেন্ডার নির্মাণ ও প্রযোজনা করেছেন স্বপন সেনগুপ্ত ও অনুপ গুপ্ত, অজস্র ছবির ভিড়ে বারোটি ছবি বাছতে মন ও মগজের মেহনত কম হয়নি। হীরকবাবুর সত্যজিৎ-যোগাযোগ তো আজকের নয়, সন্দীপ রায় তাঁর সমবয়সি, ছোটবেলার বন্ধু। সত্যজিৎ রায়কে তিনি ডাকতেন ‘মেসোমশাই’। বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে যাতায়াতের অবকাশে, ক্যামেরাই জীবনের ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠার যাত্রাপথে খেয়াল করেছেন আলোকচিত্রের প্রতি সত্যজিতের বিলক্ষণ টান, প্যাশন। সীমাবদ্ধ ছবির সময় থেকে যে বীজ বোনা হয়ে গেল, তা ফুল-ফল ফলাতে শুরু করল অচিরেই। সোনার কেল্লা-র ইনডোরে অনেক ছবি তুলেছেন হীরকবাবু, জনঅরণ্য, ঘরে বাইরে থেকে একেবারে আগন্তুক অবধি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯২, চলচ্চিত্রজীবনের শেষ পর্বের ছবির টাইটল কার্ডে তাঁর নাম দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়, এবং তা শ্রদ্ধেয় আলোকচিত্রী, ‘সত্যজিৎ রায়ের ফোটোগ্রাফার’ নামে প্রবাদপ্রতিম নিমাই ঘোষের নামের সঙ্গেই।

তাঁর প্রতি একটা সস্নেহ প্রশ্রয়ও ছিল সত্যজিতের, স্মৃতিমেদুর আজকের বর্ষীয়ান আলোকচিত্রী। “অত বড় আর বিখ্যাত মানুষ, কিন্তু আমারও ভয়ডর ছিল না কোনও।” নির্ভয়ে সত্যজিতের ছবি তুলেছেন বাড়িতে, গানের রেকর্ডিংয়ে, ডাবিং স্টুডিয়োয়, ছবির লোকেশন-সন্ধানে বা আউটডোরেও। এয়ারপোর্টে বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে অতিথি-কক্ষে বসে আছেন বিজয়া-সত্যজিৎ, সেই ক্ষণটিও ক্যামেরাবন্দি। চেতলার বাড়িতে স্মৃতির ঝাঁপি অনর্গল, “কী অসাধারণ শিস দিতে আর পিয়ানো বাজাতে পারতেন মেসোমশাই!” হীরকবাবুর ইচ্ছে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও এমন একটি ক্যালেন্ডার করার। ছবিতে তাঁর ক্যামেরায় সুকুমার রায় তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সত্যজিৎ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পিছনে বাঁ দিকে চিরঞ্জিৎ চিক্রবর্তী।

প্রথম শুভক্ষণ

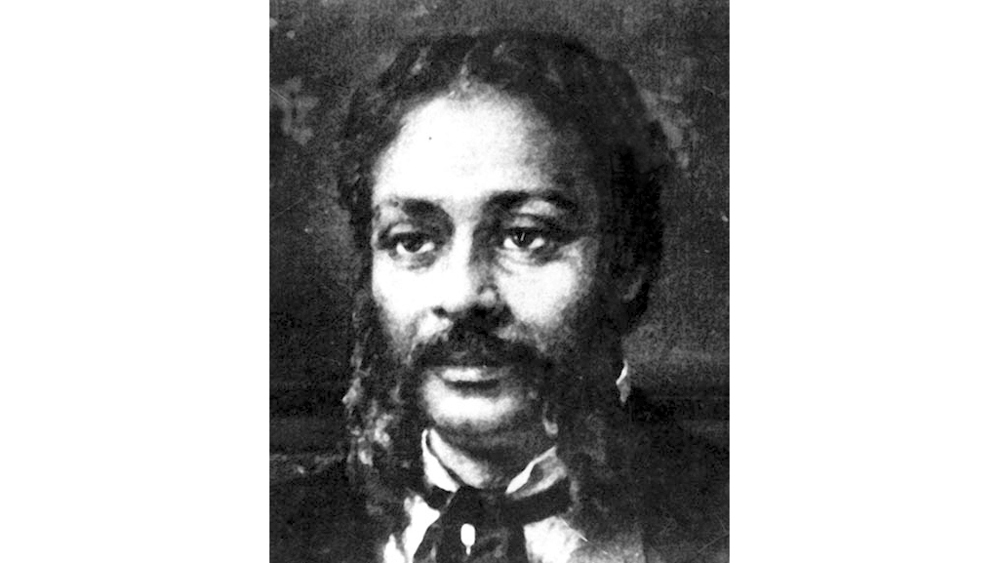

৪ জানুয়ারি, ১৮৬১। প্রকাশিত হল মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য। মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন দিগম্বর মিত্র। কৃতজ্ঞ মধুসূদন এই ‘অভিনব কাব্য-কুসুম’ উৎসর্গ করলেন তাঁকেই। ‘প্রিয় ইন্দ্রজিতের মৃত্যু উদ্যাপন’-এ অমিত্রাক্ষরের উদ্দীপিত শব্দ-রোশনাই সংবর্ধিত করলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বিদ্যোৎসাহিনী সভা। ১২ ফেব্রুয়ারি সান্ধ্যবাসরে কবির হাতে তুলে দেওয়া হল মানপত্র, রৌপ্য পানপাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাকাব্যকে বলেছিলেন ‘বাঙলা ভাষার মুকুটমণি’। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণ: ‘মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের... গলার আওয়াজ ছিল একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।...একদিন তিনি ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের পাণ্ডুলিপি তাঁহার সেই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় পড়িয়া শুনাইতেছিলেন।…প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক পৃথক করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন।’ গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে গৌতম হালদার, বাংলার মঞ্চে এই মহাকাব্য নাট্যায়নের ইতিহাসও সুদীর্ঘ। দক্ষিণ কলকাতার এক মাংস বিক্রেতা আজও অনর্গল আবৃত্তি করেন এই মহাকাব্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হীরকখণ্ডটি আবির্ভাবের আজ ১৬০ বছর শুরু। ছবিতে অতুল বসুর তুলিতে মধু-কবি।

স্মরণে জেগে

আধুনিক বাঙালি সমাজজীবন যদি বা ভোলে, সমাজমাধ্যম ভোলে না। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্মদিন, প্রয়াণদিন বা বিশেষ উপলক্ষের উদ্যাপনে সমাজমাধ্যমে ভেসে ওঠে না-জানা তথ্য, ছবির মণিকণা। ১ জানুয়ারি ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিন, নতুন বছরের প্রথম দিনে শুভেচ্ছাবার্তার সঙ্গে সমাজমাধ্যম ভরে ছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবনকৃতি স্মরণে। রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সংযোগ, তাঁর বিজ্ঞান ও শিল্পজীবন, শিক্ষক ও প্রশাসক সত্তা বাঙালি ভোলেনি, বোঝা গেল অনুপম অনুভবে। হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যাপনও— সত্যেন্দ্রনাথ বসুরই প্রতিষ্ঠিত ‘বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ’ ভবনে আচার্যের মূর্তিতে মাল্যদান, পরে তাঁর জীবন ও গবেষণা, বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা। জানা গেল বিজ্ঞানীর অপ্রকাশিত চিঠি, লেখা, ছবি-সহ তাঁর রচনা সঙ্কলনের নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনাও।

শূন্যের অভিযাত্রা

শূন্যের আবিষ্কার প্রাচীন ভারতে। গবেষণাগারে তৈরি হয়নি, মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায়নি। তা হলে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় নরেন্দ্রপুরের (স্বশাসিত) গণিত বিভাগ কলেজের ষাট বছর পূর্তিতে তৈরি করছে ‘জ়িরো গ্যালারি’। কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ওঁরা তুলে এনেছেন প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে প্রচলিত সংখ্যা গণনাপদ্ধতি, যার কোথাও কোথাও শূন্যের ধারণা ছিল। মিশরের চিত্রলিপি, পেরুর ইনকাদের গিঁট বাঁধা দড়ির ‘কিপু’, ব্যাবিলনীয় পোড়ামাটিতে খোদিত লিপি, মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার পাথুরে লিপি, গ্রিক প্যাপিরাস, রোমের সংখ্যাচিহ্ন, চিনে ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চির অদ্ভুত সংখ্যাপদ্ধতি থেকে ভারতীয় সভ্যতার দার্শনিক উপলব্ধি, গ্যালারিতে থাকবে সবই। ভারত থেকেই শূন্যের ধারণা পৌঁছেছিল বাগদাদে, রাজপণ্ডিতদের হাতে অনূদিত হয়ে টিকে গিয়েছিল শূন্য-সহ দশমিক সংখ্যাতন্ত্র, ইউরোপীয় নবজাগরণের গোড়ার দিকে যা ফের ল্যাটিনে অনূদিত হয়। খটোমটো রোমান সংখ্যাতন্ত্রে আটকে থাকা ইউরোপে, প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের এই অবদান সময়মতো না পৌঁছলে জ্ঞানচর্চার অগ্রগতি থমকে যেত আরও। প্রকল্পের সঙ্গী কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজ়িয়াম।

উদার অভ্যুদয়

আন্তোনিন আর্তো-র নাট্য ও আত্মদর্শন নিয়ে গভীর বিশ্লেষণী প্রবন্ধ ব্রাত্য বসুর। তাঁর মতে ‘আর্তোর নাট্যক্রম ছিল একাধারে স্বপ্নপ্রবণ, কালাপাহাড়ী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী... আলোড়ন সৃষ্টিকারী।’ বড়দিনে ‘কালিন্দী ব্রাত্যজন’ থেকে প্রকাশ পেল ব্রাত্যজন নাট্যপত্র (প্রধান সম্পাদক: ব্রাত্য বসু)। প্রথাভাঙা নাটকের দুই ব্যক্তিত্ব কমলকুমার ও দীপক মজুমদারকে নিয়ে লিখেছেন অরিন্দম ঘোষ, তাদাশি সুজুকি-র থিয়েটার দর্শন নিয়ে অনুবাদ-নিবন্ধ মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাংলা থিয়েটারে অর্থনীতির রূপরেখা নিয়ে জরুরি গোলটেবিল, বলেছেন সৌমিত্র মিত্র, বিলু দত্ত, বিজয় মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী। স্যাস নাট্যপত্র-এর সম্পাদকীয়তে সত্য ভাদুড়ির আশঙ্কা, শিল্প বা শিল্পজনিত মুক্তচিন্তা বা বক্তব্যের স্বাধীনতা থাকবে তো? বৈশাখী মার্জিত বা সুরঞ্জনা দাশগুপ্তের ‘আপন কথা’, সন্ধ্যা দে-র ‘স্মৃতিসত্তায় অজিতেশ-কেয়া’র সঙ্গে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রভাতকুমার দাসের স্মরণলেখ। আছে অ্যাবসার্ড থিয়েটার নিয়ে ব্রাত্য বসুর নিবন্ধও।

নাট্যপত্র

পৃথিবীতে যোগাযোগের বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে, অথচ শ্রীরাম লাগুর মনে হয়েছিল ‘যত সময় এগোচ্ছে, বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বাড়ছে।’ ইব্রাহিম আলকাজির চাওয়া ছিল ‘ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাকাল শেষ করে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে সেই স্থানিক শিল্পচর্চার সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর শিল্পজ্ঞানকে যেন মেশাতে পারে...’ সাক্ষাৎকার অবলম্বনে তাঁরই বয়ানে লেখাটি সাজিয়েছেন তীর্থঙ্কর চন্দ। সুদেব সিংহের নেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে তৈরি লাগুর আত্মকথনটি। গিরিশ কারনাডের আপনভাষ্যটিও সুদেবের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে, যেখানে তিনি বলেছেন ‘রাষ্ট্রকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ করা আমাদের কাজ।’ গিরিশের আঁকা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্কেচগুলি লেখার অতিরিক্ত প্রাপ্তি। ভবেশ দাশ সম্পাদিত ‘নান্দীপট’-এর বার্ষিক নাট্যপত্র ২-এর স্মরণ অধ্যায়ে আছেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ও। আর নাট্যস্বজন আনিসুজ্জামান, দেবেশ রায়, সুব্রত পাল আছেন রামেন্দু মজুমদার, রুশতী সেন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর লেখনীতে। উৎসর্গে সৌমিত্র সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন ‘নক্ষত্র হয়েও তার নক্ষত্র না-হওয়ার সাধনা’-র কথা। শতবর্ষে আলোচিত খালেদ চৌধুরী, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবনা উস্কে-দেওয়া রচনা বিভাস চক্রবর্তী, সৌমিত্র বসু, সৌরীন ভট্টাচার্য, শেফালী মৈত্রের।

মায়াময়

তাঁর বয়স আটাত্তর, আর তাঁর থিয়েটার-জীবনের বয়স ষাট, নির্দ্বিধায় বলেন মায়া ঘোষ (ছবিতে)। থিয়েটার তো শুধু নাট্যকর্মীদের ‘করার’ সংস্কৃতিই নয়, দর্শকের ‘দেখার’ও সংস্কৃতি। কয়েক দশক ধরে থিয়েটার দেখে আসা এই শহরের নাট্যপ্রিয় মানুষের থিয়েটার-স্মৃতিতে তৃপ্তি মিত্র আর মায়া ঘোষ এসে পড়েন অবধারিত ভাবেই। নাট্যকারের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, রাজরক্ত, চাকভাঙা মধু, বেলা অবেলার গল্প— মায়া ঘোষের জীবন মানে বহু স্মরণীয় নাটকে প্রতাপী অভিনয়। থিয়েটারই তাঁর জীবন, তাঁর প্রতিটি নাটকে নিজের অভিনীত চরিত্র ও সহ-চরিত্রের সংলাপ ও দৃশ্যায়ন-অনুপুঙ্খ এখনও বলে যান অনর্গল অবিরল— তারই সাক্ষী থাকল বছর-শুরুর দিনের নিরঞ্জন সদন। ১ জানুয়ারি সন্ধেয় কলকাতার নাট্যদল ‘ঊহিনী কলকাতা’ মায়া ঘোষের ৭৮তম জন্মদিন পালন করল আন্তরিক এক অনুষ্ঠানে, সেখানেই শোনা গেল ‘মায়ার কথকতা’। বললেন তাঁর থিয়েটারের গুরু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, তাঁর বাক্-অভিনয়ে আবারও প্রাণ পেল তুফানি, পদ্ম (রাহুমুক্ত নাটকে), রোজ় (বেড়া), রুনুর মায়ের (বেলা অবেলার গল্প) মতো চরিত্রেরা। ‘ঊহিনী’-র সঙ্গে ছিলেন ‘গঙ্গারিডি’ ও ‘প্রগতি’ নাট্যদলের কর্মীরাও, গানে-নাচে-ফুলে বাংলা থিয়েটারের এই কীর্তিময়ী অভিনেত্রীকে শ্রদ্ধা জানালেন ওঁরা।

সুরের শহর

শহরের উত্তুরে হাওয়ায় খেয়ালের ছন্দ, আলাপের রেশ, তবলার বোল, সরোদ-সন্তুরের সুরতরঙ্গ। তিলোত্তমার অলিগলি, ছাদে বা অন্দরমহলেও বসে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর। ‘বেহালা

ক্লাসিক্যাল ফেস্টিভাল’ আয়োজনের মাধ্যমে ‘বেহালা সাংস্কৃতিক সম্মিলনী’ এই আসরে নাম লিখিয়েছে ২০১৩ সালে। নবম বর্ষের উৎসব বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে ৯-১২ জানুয়ারি, সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা থেকে। থাকবেন পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত কুমার বসু, বিক্রম ঘোষ, রাহুল শর্মা, কৌশিকী চক্রবর্তী-সহ ২৬ জন শিল্পী। ‘সর্বোত্তম সম্মান’-এ ভূষিত হবেন পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, আগে এই সম্মাননা পেয়েছেন উস্তাদ আমজাদ আলি খান, পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, হরিহরণের মতো সঙ্গীত-নক্ষত্রেরা।

সঙ্গী বাছার গল্প

প্রথমে মেয়েদের বিয়ের বয়স আঠারো থেকে বাড়িয়ে একুশ করার প্রস্তাব। তার পরেই নানান রাজ্যে ধর্মান্তরণ আটকানোর নামে ভিন্ ধর্মে বিয়ে-বিরোধী আইন আর পুলিশি ‘অ্যাকশন’। দুই পরিবার, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়ের সম্মতির বিয়েতেও হেনস্থা, ধরপাকড়। কার স্বার্থে এই আস্ফালন? করোনা আর আর্থ-সামাজিক নানান সমস্যায় ধুঁকতে থাকা দেশে ‘লাভ জেহাদ’ নিয়ে এত মাথাব্যথা, নজরদারি কেন? এই নিয়ে নিজেদের ওয়েবজ়িনে লেখা প্রকাশ, ভিডিয়ো ও আন্তর্জালিক আলোচনার আয়োজন করছে ‘এবং আলাপ’। ব্যক্তিজীবনে সঙ্গী বেছে নেওয়ার ‘বাস্তব গল্প’ বলেছেন কয়েকজন, কেউ বা লিখেছেন জীবন-অভিজ্ঞতা। ‘সঙ্গী বাছার স্বাধীনতা’র নানা দিক নিয়ে লেখা প্রকাশ ও এই অনলাইন আলাপচারিতা চলবে মধ্য-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, আর আগামী কাল ৫ জানুয়ারি সন্ধে সাড়ে ছ’টায় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন ‘ভিন্ ধর্মে বিয়ে ও আমার পিসিমার কথা’। শোনা যাবে ‘এবং আলাপ’-এর ফেসবুক পেজে।

শিল্পাচার্য

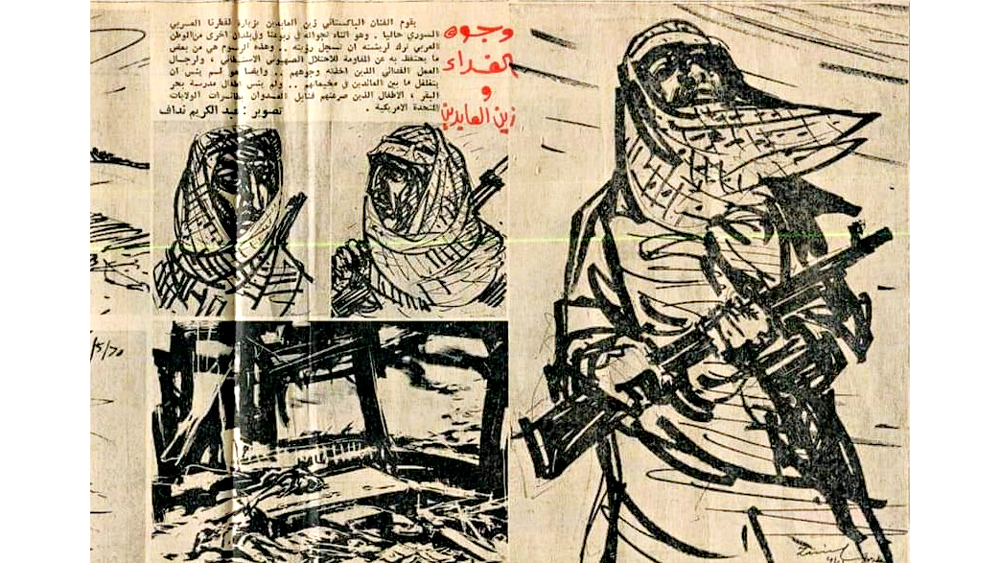

তাঁর শিল্পশিক্ষা কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। চূড়ান্ত বর্ষে পড়তে পড়তেই আংশিক সময়ের, পরে পুরোদস্তুর শিক্ষকতার শুরু। থাকতেন ৩১ ওয়েলেসলি স্ট্রিটের মেসবাড়ি যোগীন্দ্র ভবনে। বইয়ের প্রচ্ছদ, কার্টুন থেকে পোস্টার— কী আঁকেননি তখন তরুণ শিল্পী? পরে চলে আসেন বন্ডেল রোডে। মুকুল দে, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্র জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) ১৯৩৮-এ ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিলেত যাওয়া হয়নি। ফের বাসা বদল, এ বার ১৪ সার্কাস রো। এই বাড়িই তাঁর দুর্ভিক্ষের ঐতিহাসিক ছবি আঁকার সাক্ষী। ছবি এঁকেছেন সংগ্রামের, উদ্বুদ্ধ ছিলেন সংগ্রামী চেতনাতে। এঁকেছেন বাংলার মন্বন্তর থেকে প্যালেস্টাইনের গণআন্দোলন (ছবিতে, তৎকালীন পশ্চিম এশীয় ও পাকিস্তানি খবরকাগজে প্রকাশিত), দেখেছেন মানুষের জীবনসংগ্রাম, সাঁওতাল পরগনা থেকে ঢাকায়। ১৯৪৮-এ ‘চারুকলা অনুষদ’ প্রতিষ্ঠা করেন, ব্রতী হন বাংলার লোকশিল্পের নবজাগরণের কাজে। তাঁর স্মরণে প্রদেয় অর্থে এখনও কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯৪৬-এর দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর। তৎকালীন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ উত্তেজিত হয়ে তাঁর শার্টের কলার চেপে ধরে বলেছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকা শিল্পী বয়স্ক কেউ! দেবীপ্রসাদ ও জয়নুল, দু’জনের সৃষ্টি ভারত ও বাংলাদেশে কাগজের নোটে ছাপা হয়েছে পরে। শিল্পের কাঁটাতার হয় না, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বলিষ্ঠ তুলি সব বাঙালির অন্তরসম্পদ। ২৯ ডিসেম্বর জন্মদিন ছিল তাঁর। ছবি সৌজন্য: অমিত বিশ্বাস

পঞ্চাশে রঙ্গলোক

পঞ্চাশ বছর ধরে পথ চলা বড় কম কথা নয়। এই শহরের নাট্যদল ‘রঙ্গলোক’ সেই মাইলফলকই স্পর্শ করছে নতুন বছরে। ৭ ও ৮ জানুয়ারি দু’দিন একগুচ্ছ আয়োজন ওঁদের, আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধে সাড়ে ৫টায় তপন থিয়েটারের দোতলায় তাপস-জ্ঞানেশ মঞ্চে নাট্যপত্র প্রকাশ করবেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ‘সময় ও নাট্যচর্চা: আজকের পরিপ্রেক্ষিতে’ নিয়ে বলবেন তীর্থঙ্কর চন্দ, মলয় রক্ষিত ও অশোক মজুমদার, সঞ্চালনায় আশিস গোস্বামী। শুক্রবার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে সন্ধে ছ’টায় তপনজ্যোতি দাসকে ‘গৌতম সেন স্মৃতি সম্মান’-এ ভূষিত করবেন বিভাস চক্রবর্তী, আছে প্রাক্তন ও বর্তমান নাট্যকর্মীদের সম্মাননা। সীমা মুখোপাধ্যায় ও শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে ‘উষ্ণিক’ প্রযোজিত নাটক না-কথা (নির্দেশনা: ঈশিতা মুখোপাধ্যায়) দিয়ে উৎসব-ইতি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাগত সকলেই।

অফুরান

দৈনন্দিন আনন্দযাপনকে সাজিয়ে তোলে অসংখ্য টুকরো উপাদান। সে সবের জীবৎকাল সামান্যই। ইংরেজিতে তাদের বলে ‘ইফেমেরা’। যেমন, ফোটোগ্রাফের নেগেটিভ, লিপস্টিকের খাপ, নাটকের প্রচারপত্র, ছাতার লেবেল বা তামাকের প্যাকেটের স্টিকার। এই সব খুচরো জিনিস জমিয়েই এক অনলাইন মিউজ়িয়াম বানিয়ে ফেলেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির ছাত্র শুভ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, নাম ‘দ্য ইফেমেরিয়াড প্রজেক্ট’। বিশেষ প্রয়োজনে তৈরি হওয়া জিনিস প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই বাতিলের দলে চলে যায়। কিন্তু সেগুলো তো ইতিহাসের সাক্ষ্য, জমিয়ে রাখতে পারলে ফুরিয়ে যাওয়া সময়টা ফিরে দেখা যায়। শুভ্রদীপের সংগ্রহশালায় সাজানো রয়েছে জার্মান বিমান সংস্থা ‘লুফৎহানসা’-র অক্টোবর ১৯৯১ থেকে মার্চ ১৯৯২ পর্যন্ত টাইমটেবিল, ১৯৫০-এর দশকের বিশেষ এক ধরনের রাইটিং প্যাড, ১৯৫১ সালে ভারতীয় ডাক বিভাগের পোস্টিং সার্টিফিকেট। এ সমস্ত কিছুর সঙ্গেই আছে বর্ণনাও। দৃষ্টিহীন মানুষেরাও যাতে তথ্যভান্ডারের নাগাল পেতে পারেন, সে জন্য এখন অডিয়ো ক্লিপ তৈরির কথাও ভাবছেন শুভ্রদীপ।

মানবপুত্র

মহামানবের জন্মক্ষণের সঙ্গে বারে বারে নানা ভাবে মিশেছে মানব-ইতিহাসের যুগান্তকারী মুহূর্ত। বর্ষশেষে সূর্যের আরাধনার সঙ্গেও প্রায় একাকার আলোর দিশারির আবির্ভাবের লগ্নটি। বড়দিন উপলক্ষে প্রকাশিত হরপ্পা/ লিখন চিত্রণ পত্রিকার (সম্পাদক: সৈকত মুখোপাধ্যায়) বৈদ্যুতিন পুস্তিকা ‘মানবপুত্র’-তে সেই ইতিহাসকেই ধরেছেন অপ্রতিম চক্রবর্তী। ভাইকিংদের ‘ইস্ত্রুর’ পুজো থেকে কী ভাবে এল ইস্টার, বিশ্বে কোন পথে ছড়িয়ে পড়ল খ্রিস্ট-বার্তা, কী ভাবে এল এ দেশে, আছে সেই খোঁজ। সোমনাথ ঘোষের শিল্প নির্দেশনা, সৌম্যদীপের প্রচ্ছদ ও ব্যবহৃত আলোকচিত্র পাঠানুভূতিকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে।

অন্য ক্রিসমাস

যে ‘আর্মানি গির্জা’র ঘণ্টাধ্বনির কথা আছে সহজ পাঠ-এ, সেখানে ক্রিসমাস পালন হয়নি এখনও। হবে আগামী পরশু, ৬ জানুয়ারি। অর্থোডক্স চার্চের অনুগামীদের ক্রিসমাস ওই দিন। ইংরেজদের আগে থেকেই মোগল দরবারে প্রভাব ছিল আর্মেনীয়দের। মোগল দরবারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচয় করান খোজা ইজ়রায়েল সরহদ নামে এক আর্মেনীয় বণিক-কূটনীতিক। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতাতেও আর্মেনীয়দের প্রভাব ছিল, ১৭২৪ সালে আর্মেনীয় বণিক আগা নজ়র-এর বদান্যতায় গড়ে ওঠে আজকের ব্রেবোর্ন রোডের ধারে আর্মেনিয়ান স্ট্রিটের ‘আর্মেনিয়ান হোলি চার্চ অব নজ়রেথ’ (ছবিতে)— ‘নজ়র’ নাম থেকে ‘নজ়রেথ’। আরাটুন স্টিফেন বা আপকার আলেকজ়ান্ডার-এর মতো এই শহরের নামী আর্মেনীয় শিল্পোদ্যোগীরা একদা এই চার্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ক্রিসমাসও ছিল জাঁকালো। এখন শহরে আর্মেনীয়দের সংখ্যা হাতে গোনা, তবে ক্রিসমাস পালিত হয় চিরাচরিত প্রথায়। ক্রিসমাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, জিশুর ব্যাপটিজ়ম স্মরণে ‘ব্লেসিং অব ওয়াটার’। ক্রুশ ডুবিয়ে ও পবিত্র তেল মিশিয়ে শুদ্ধ করা হয় শিশুদের ব্যাপটাইজ় করার পাত্রের জল, পূত বারি হিসেবে ব্যবহার করা হয় সারা বছর। আর্মেনিয়ান ভাষায় পরিচালিত অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় বিশেষ প্রার্থনা সঙ্গীতও।

তন্নিষ্ঠ

শুধু বেথুন কলেজেই নন, এই শহর ও তার বাইরেও পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনায় এক বিশিষ্ট নাম নন্দিনী রাহা। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম, পিতা হেমেন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, বোস ইনস্টিটিউট, আইএসআই-এর মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। মা নলিনী রাহা ১৯৩৪-এ মারিয়া মন্তেসরির কাছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষণ পদ্ধতি শিখতে ইটালি যান, ১৯৩৬-এ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে গড়ে তোলেন প্রাক-প্রাথমিক বিভাগ। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, বেথুনের পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর নন্দিনী রাহা ১৯৬৩-তে বেথুন কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগ দেন। তিন দশকেরও বেশি সময় অধ্যাপনা শেষে অবসর, যুক্ত হন প্রেসিডেন্সির পদার্থবিদ্যা বিভাগে। আশি বছর বয়সেও ব্যস্ত থেকেছেন গবেষণাগারে। ছিলেন ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজ়িক্স টিচার্স’-এর আজীবন সদস্য। গত ২৯ ডিসেম্বর চলে গেলেন কর্মনিষ্ঠ মানুষটি। ১০ জানুয়ারি রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে স্মরণ করবেন প্রিয়জনেরা।

প্রাসাদ-নগরী

প্রাসাদ-নগরী হিসেবে ব্রিটিশ কলকাতার ঐতিহ্য সুবিদিত, ইতিহাস-আগ্রহী মানুষ আজও তার খোঁজে শহরে আসেন। ‘ঔপনিবেশিক হেরিটেজ’ সংরক্ষণের বোধ গড়ে তুলতে শহরের ইতিহাসপ্রেমী গোষ্ঠী ‘ভয়েজেস ইনটু দ্য পাস্ট— অতীত প্রবাহ’ ২৭ ডিসেম্বর আয়োজন করেছিল আন্তর্জালিক বক্তৃতা ‘হেরিটেজ ভবন সংরক্ষণ: কারেন্সি বিল্ডিং ও মেটকাফ হল’। বললেন ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ, কলকাতা শাখার আধিকারিক শুভ মজুমদার। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত কারেন্সি বিল্ডিং ও মেটকাফ হল-এর স্থাপত্যে যথাক্রমে ইটালীয় ও গ্রিক শৈলীর ছাপ। সংরক্ষণের কৌশল, দক্ষ কারিগরের গুরুত্ব ও ইতিহাস অবিকৃত রাখার দায় বোঝালেন বক্তা। দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ভবন দু’টির প্রদর্শনীতে ধরা আছে তাদের ইতিহাস।

সত্য সেলুকস

গত বছরের খাওয়াদাওয়ার ফিরিস্তি দেখে বিস্তর চোখ কপালে: অ্যাঁ, অ্যাপে বরাত দিয়ে এত বিরিয়ানি-পিৎজ়া গিলেছে লোকে? এই করোনার মধ্যেই? তা হলে মানেটা কী দাঁড়াল? এই বিরিয়ানি-ব্যাকুলতা, পিৎজ়াপ্রেম সত্য, ওই আহাহা পরিযায়ী-প্রীতি, উঁহুহু কোভিড-ভীতিও সত্য? ধন্দ, একগাল বিরিয়ানি মুখে পুরে ফেসবুকে থরথর শ্রমিকপ্রেমী পোস্ট দেয়নি তো?

ফুটপাতে নজর নতুন ক্যালেন্ডারে

তখন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে দেশ উত্তাল। যত্রতত্র রাজদ্রোহের বীজ খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ। এরই মধ্যে, ১৯১৯-এর মহারাষ্ট্রে বেরোল ‘ওম আর্য ক্যালেন্ডার’। ভারতমাতা, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়ের ছবি, সঙ্গে দেশবাসীকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করল সেই ক্যালেন্ডার। সাল-তারিখের খতিয়ান ঘেরা চিত্রসম্ভার থেকে ক্যালেন্ডার হয়ে উঠল সংগ্রামী অস্ত্র।

ক্যালেন্ডারে ছবি ছাপার শুরু বিশ শতকের শুরু বা তার একটু আগে থেকে। নিজেদের সরস্বতী মার্কা কালির বিজ্ঞাপন করে ‘পি. এম. বাক্চি’-র ক্যালেন্ডারে সরস্বতীর ছবি দেখা গিয়েছিল ১৯০১ সালে। রবি বর্মার পুরাণভিত্তিক ছবিগুলি পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে যখন পৌঁছে গেল ঘরে ঘরে, তখন থেকেই ‘ক্যালেন্ডার আর্ট’-এর জয়যাত্রা শুরু, মত বিশেষজ্ঞদের। পুরাণচরিত্ররা ক্যালেন্ডারে এসেছেন তেল কোম্পানি থেকে গ্রাইপ ওয়াটার, নানা জিনিসের মডেল হয়ে। স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীন দেশে স্বনির্ভরতার পদক্ষেপের ছবিও উঠে এসেছে ক্যালেন্ডারে। তিরিশ-চল্লিশের দশক থেকে ক্যালেন্ডারের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। নিসর্গ, কার্টুন, চলচ্চিত্র তারকাদের ছবি, রাজনৈতিক বক্তব্য আনে বৈচিত্র। রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ থেকে রাশিচক্র থেকে স্বাস্থ্যবিধি সচেতনতার বার্তাও বিষয় হয়ে উঠেছে ক্যালেন্ডারের। চড়া রঙের ব্যবহার-সহ আঁকার আলাদা শৈলী গড়ে উঠেছিল ক্যালেন্ডারের ছবিতে। ডিজিটাল গ্রাফিক্স ও ছাপার উৎকর্ষ আজ তাকে নিয়ে গেছে অন্য উচ্চতায়। স্বাধীনতার আগে ছবি ছাপার কেন্দ্র হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের যে গুরুত্ব ছিল, অর্থনৈতিক কারণে তা সরে আসে শিবকাশীতে। তামিলনাডুর এই শহর ক্রমে হয়ে ওঠে ক্যালেন্ডার ছাপার মূল কেন্দ্র। এখনও সেখানে পাঁচশোর উপর ছাপাখানায় ক্যালেন্ডার-সহ নানা ধরনের ছাপার কাজ হয়।

পিছিয়ে নেই কলকাতাও। জানুয়ারির ঢের আগে থেকেই বৈঠকখানা এলাকার ছাপাখানাগুলি স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থার ক্যালেন্ডার ছাপার বরাতে সরগরম। ধর্মতলা চত্বরে বসে যায় দেওয়াল ক্যালেন্ডার, টেবিল ক্যালেন্ডারের মেলা। আশির দশকে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ক্যালেন্ডারের প্রদর্শনীও হয়েছে। তবে করোনার দাপটে এ বছর বৈঠকখানার ছাপাখানা থেকে ধর্মতলার দোকানেও উৎসাহ স্তিমিত। সব রকমের ক্যালেন্ডারই ছাপা হয়েছে, তবে কম। দিন-মাস-তারিখ দেওয়া সাধারণ ক্যালেন্ডারই বেশি। নতুন বছরে সব ঠিক হোক, সেই আশায় টিপু সুলতান মসজিদ লাগোয়া মহম্মদ নৌশাদ, মহম্মদ ফারুখদের দোকান থেকে রামচন্দ্র, মহাবীর, শিবঠাকুরের ছবি আঁকা ক্যালেন্ডার কিনছেন ক্রেতারা। ছবিতে ১৯৮৩ সালের কলকাতার ফুটপাতে ক্যালেন্ডারের মেলা।