কোম্পানি আমলের বিদেশি চিত্রকরদের দিয়ে শুরু। বর্গি-আতঙ্ক আর সিরাজের আক্রমণের ঝড় কাটিয়ে উঠে কলকাতা যখন গ্রাম থেকে শহর হওয়ার দৌড় শুরু করেছে, ভাগ্যান্বেষী শিল্পীদের নজর তখন থেকেই এই শহরের উপর। ড্যানিয়েল খুড়ো-ভাইপো কি বালথাজ়ার সলভিন্স আঠারো শতকের সেই সময়টাকে তাঁদের ছবিতে ধরে রেখেছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ক্যামেরার হাত ধরে কাচের প্লেট থেকে সেলুলয়েডে শহরকে বেঁধে রাখার কাজ শুরু হয়ে গেলেও হাতে আঁকা ছবির আকর্ষণ একটুও কমেনি। বিদেশিদের আগ্রহ কিছুটা হয়তো কমে এসেছে, কিন্তু উঠে এসেছেন ভূমিপুত্ররা। জলরং তেলরঙের বাইরে রেখায় নগরচিত্র ধরে রাখা তুলনায় কম হলেও বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যেন এই মাধ্যমে জোয়ার আসে। অন্তত চার জন শিল্পী যে যার নিজের মতো করে মেতে ওঠেন। তাঁরা হলেন ডেসমন্ড ডয়েগ, ব্রজগোপাল মান্না, সমীর বিশ্বাস আর রথীন মিত্র। প্রথম তিন জন আগেই প্রয়াত, শেষ শিল্পীও চলে গেলেন সম্প্রতি। এঁদের মধ্যে সমীর বিশ্বাস আর রথীন মিত্রের কাছে শহরটা ছিল প্যাশন— অন্য অনেক জায়গার ছবি আঁকলেও শিকড়ের টান যেন তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে আসত এখানেই, আঁকিয়ে নিত অচেনা-অদেখা আশ্চর্য সব ছবি। তাঁরা যে যত্নে কলকাতার ছবি এঁকেছেন, সত্যিই তা তুলনাহীন।

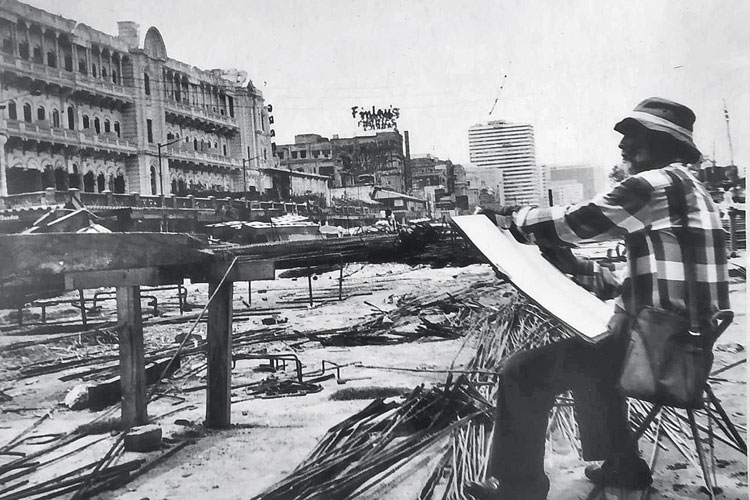

রথীন মিত্রের জন্ম ১৯২৬ সালে, হাওড়ায়। বাবা সে কালের জেলাশাসক, রায়বাহাদুর। ফলে আর্ট কলেজে ঢোকাটা ছিল চ্যালেঞ্জ। জয়নুল আবেদিনের মতো শিক্ষক তাঁকে মাঠেঘাটে ঘুরে ছবি আঁকায় উদ্বুদ্ধ করেন। ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’-এর এই তরুণতম সদস্য ইনদওর দার্জিলিং সনায়র হয়ে দেহরাদূনের দুন স্কুলে শিল্পশিক্ষক হন। ছাব্বিশ বছরের শিক্ষকজীবনে রাজীব গাঁধী-সঞ্জয় গাঁধী, পরীক্ষিৎ সাহনির মতো ছাত্র যেমন পেয়েছেন, তেমনই ফাঁক পেলেই স্কুটার চালিয়ে দূর-দূরান্তে ঘুরে ছবি এঁকেছেন। ১৯৮১-তে কলকাতায় ফিরে শহরের ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি কালি-কলমে ধরে রাখতে শুরু করেন। দিল্লি, তেহরি, গ্বালিয়র, হায়দরাবাদ, ঝালোয়ার, কোটা, গঢ়বালেও ঐতিহ্য-চিত্রণ করেছেন। একাধিক বইয়ে ধরা আছে তাঁর কলকাতা ও অন্য জায়গার স্থাপত্যচিত্র। বহু একক প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে তাঁর ছবি। স্বামীজির ভারত-পরিক্রমার পথ ধরে এঁকেছেন সব স্মারকের ছবি। নব্বই পেরিয়েও ছিলেন সক্রিয় ও প্রাণবন্ত। সঙ্গের ছবিতে মেট্রো রেলের নির্মাণপর্বে শিল্পী।

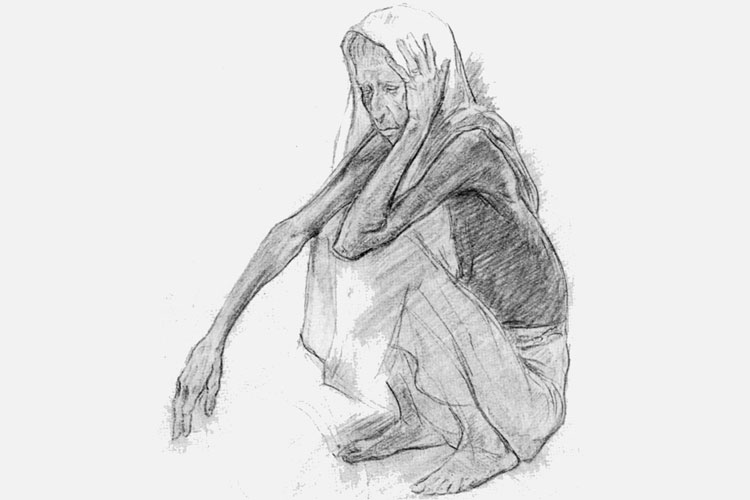

দুর্ভিক্ষের ছবি

বিশ শতকের বিশ-ত্রিশ দশকে অবিভক্ত বাংলার শিল্প-আন্দোলনে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব অতুল বসু (১৮৯৮-১৯৭৭)। ওরিয়েন্টাল আর্টের জোয়ারে গা না-ভাসিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন পশ্চিমি শিল্পরীতির বাস্তববাদী চিত্রকলায়। আধ ঘণ্টায় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি (‘বেঙ্গল টাইগার’) এঁকে হইচই ফেলে দেন। ১৯২৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে যোগ দেন লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ছবি নিয়ে লেখালিখিও করেছেন। সরকারি আর্ট কলেজের অধিকর্তা ছিলেন, রবীন্দ্রভারতীর ডি লিট পেয়েছেন। অতুল বসু এঁকেছিলেন তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে কলকাতার রাস্তায় পড়ে-থাকা বুভুক্ষু মানুষের ছবি... সে সবেরই সমাহারে স্পার্ক থেকে প্রকাশ পেল: ‘‘লেস্ট উই ফরগেট’’/ স্কেচেস অব বেঙ্গল ফেমিন, ১৯৪৩। সঙ্গে তারই একটি।

শতবর্ষে পথিকৃৎ

বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র, দ্বীপ, নাবিক-জীবন নিয়ে লেখায় তিনিই পথিকৃৎ। নীলসিন্ধু, জলকন্যার মন, স্বাতী নক্ষত্রের জল-এর মতো উপন্যাসে, ‘মৎস্যকন্যা’, ‘সাগর-বলাকা’র মতো ছোটগল্পে শুনিয়েছেন সমুদ্র কল্লোল। শুধু কি তাই, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-৯৯) দক্ষিণ ভারতীয় জনজীবনের কথা লিখেছেন তাঁর জনপদবধূ, অস্তি গোদাবরী তীরে উপন্যাসে। কলকাতার পটভূমিতে লিখেছেন একাধিক উপন্যাস। আবার নাট্যদেউলের বিনোদিনী তাঁর অন্যতম গবেষণাধর্মী উপন্যাস। বন্দরে বন্দরে উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার। কিশোরদের গল্পেও ছিলেন সমান পারদর্শী। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁর লেখা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মশতবর্ষের সূচনা উপলক্ষে জীবনানন্দ সভাঘরে একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করেছে ‘শচীন্দ্রনাথ সাহিত্য সংসদ’। প্রকাশিত হবে ‘শিলালিপি’ পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা।

কবির শতবর্ষ

‘‘সে রয়েছে বুকের মধ্যে, আদ্যিকালের মানিক/ আমার মনুষ্যত্ব।’’— ‘গান্ধিজি’ কবিতার দু’টি পঙ্ক্তি, তাঁর দেড়শো বছরে বড়ই প্রাসঙ্গিক। লেখকেরও শততম জন্মদিন আজ ২ সেপ্টেম্বর— কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫)। ঢাকা-বিক্রমপুরে জন্মানো মানুষটি বহন করতেন সারা দুনিয়ার বিপন্ন মানুষের বেদনা, যুক্ত ছিলেন আধুনিক কবিতার আন্দোলনে, সম্মানিত হন রবীন্দ্র পুরস্কারে। ‘‘তাঁর কবিতা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে বিদ্রুপে, কখনও বা ঝল্সে উঠছে ক্রোধে।’’ লিখেছেন সব্যসাচী দেব, আজ রোটারি সদনে সন্ধে ৬টায় উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন তিনিই। আছে কবিতাপাঠ, তাঁর রচিত ও সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাদির শতবর্ষ-সংস্করণ প্রকাশ। স্মারক বক্তৃতায় জহর সেন মজুমদার। গানে বিনয় চক্রবর্তী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। আয়োজক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি।

মঞ্চে সাজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘সাজাহান’ (১৯০৯) কালজয়ী নাটক। একশো বছর ধরে এর কত-না মঞ্চায়ন। প্রধান প্রধান চরিত্রে প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এক এক সময় নাটকের অভিমুখই পাল্টে দিয়েছেন। যেমন সাজাহান চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী কি শিশির ভাদুড়ী, আবার আওরঙ্গজেব চরিত্রে দানীবাবু। আজও এ নাটক প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। নাটকের সংলাপে যেমন উঠে আসে ক্ষমতার লালসা আর চিরন্তন সত্যের সংঘাত, তেমনই নাটকটি দেখাতে চায় মানুষের স্বাধীনতা, ভালবাসা ও মর্যাদা বজায় রাখার উপরেই নির্ভর করে জাতির উন্নতি। থেস্পিয়ান্স নাট্যদল তাদের রজতজয়ন্তী বর্ষে পার্থ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করেছে ‘সাজাহান’। ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধে সাড়ে ৬টায় জ্ঞান মঞ্চে নাটকটির তৃতীয় অভিনয়।

একাধারে

একাধারে তিনি আইনজীবী, সমাজসেবী, নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা। সত্তর বছরের ‘যুবক’ অনিমেষকান্তি ঘোষাল ছোটবেলা থেকেই নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোত। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক মিলিয়ে কুড়িখানা নাটক লিখে ফেলেছেন। তাঁর নাটক ‘তস্কর’ ইন্দর সেনের পরিচালনায় কলকাতা দূরদর্শনে প্রদর্শিত হয়েছে। এ ছাড়া ‘হুল্লোড়’, ‘স্বপ্ন পিঞ্জর’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘রানী রাসমণি’ ও ‘শ্রীমতী বিনোদনী’ ইত্যাদি নাটকও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ১৯৮৩ সালে ক’জন নাট্য অনুরাগীকে নিয়ে ‘কলাক্রান্তি’ নাট্য সংস্থা তৈরি করেন। ২০১৮-য় কলাক্রান্তি ছোট নাটক প্রতিযোগিতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করে। তাঁর পরিচালনায় সম্প্রতি তপন থিয়েটারে ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ মঞ্চস্থ হল।

কারাকাহিনি

ত্রিশের দশকে কারাগারে থাকাকালীন মেয়ে ইন্দিরাকে লেখা এক চিঠিতে লেনিনের আন্দোলনের সঙ্গে গাঁধীজির নেতৃত্বে ভারতে গণজাগরণের তুলনা টানেন জওহরলাল নেহরু। বিশের দশকে ইয়েরবেড়া জেলে কর্তৃপক্ষ চরকা কেড়ে নেওয়ায়, সুতো কাটতে না দিলে খাওয়া বন্ধ করে দেবেন তিনি, গাঁধীজির এ-কথায় ভয় পেয়ে তাঁরা চরকাটি ফেরত দেন। এ ভাবেই নেতাজি, ভগৎ সিংহ, অরবিন্দ, নজরুল প্রমুখ বিপ্লবীর জেলজীবনের ইতিবৃত্তে ভরে উঠেছে কোরক-এর (সম্পা: তাপস ভৌমিক) প্রাক্-শারদ সংখ্যা ‘পরাধীন ভারতের জেলখানা’। কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল, আন্দামানের সেলুলার জেল, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল, চট্টগ্রাম কারাগার... এ সবের ইতিহাস ঠাঁই পেয়েছে সংখ্যাটিতে। ‘‘আমরা স্বদেশীদের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস যতটা সম্ভব তুলে ধরতে চেয়েছি।’’ লিখেছেন সম্পাদক।

জীবনদর্শন

তিনে নেত্র, কথাটির মধ্যে কোথাও অন্তর্দৃষ্টির কথাও এসে পড়ে, শুধু বাইরের দু’টি শরীরী চোখ দিয়ে নয়, মনশ্চক্ষু দিয়েও দেখতে হবে জীবনকে।— এমন ভাবনা থেকেই ‘তিনে নেত্র’ নাটকটি লিখেছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, ‘‘তিন প্রজন্মের কথা বুনেছি এ-নাটকে। নিশ্চয়ই তাদের বিরোধ আছে, অনৈক্য আছে, এমনকি দেওয়ালও উঠে গিয়েছে তাদের মধ্যে, তবুও জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় কোথাও যেন একটা পারস্পরিক সাযুজ্যও আছে। প্রজন্মগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও মূল্যবোধ থেকে প্রেম, প্রতিটি ব্যাপারেই এক প্রজন্ম অন্যকে স্পর্শ করতে পারছে।’’ যোজক নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি প্রথম অভিনয় করবে তাদের বারো বছরের জন্মদিনে, ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধে সাড়ে ৬টায় অ্যাকাডেমিতে। নির্দেশনায় দুলাল লাহিড়ী। মুখ্য ভূমিকায় গৌতম হালদার।

সঙ্গীত-সংস্কৃতি

সেই কবে ১৮৫৬-য় অওধ থেকে নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর পরিবার, লোকলস্কর নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছন। মেটিয়াবুরুজ হয়ে ওঠে ছোটা লখনউ। গঙ্গাপাড়ের সিবতেনাবাদ ইমামবাড়া প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে লখনউয়ের বড়া ইমামবাড়ার। মহরমের তাজিয়া থেকে শোকগীতি মরসিয়া— ধীরে ধীরে অওধি শিয়া সংস্কৃতি এই শহরের নিজস্ব হয়ে ওঠে। উত্তর ভারত থেকে নানাবিধ সঙ্গীত, গায়ক-বাদক, সঙ্গীততাত্ত্বিকরা কী ভাবে এলেন বাংলায়, আর কী কী সম্পর্ক তৈরি হল সঙ্গীতচর্চার মধ্যে দিয়ে, এই নিয়ে গবেষণা করেন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ়ের এথনোমিউজ়িকোলজির অধ্যাপক রিচার্ড উইলিয়ামস। ৬ সেপ্টেম্বর তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘মেটিয়াবুরুজে স্মৃতি ও মহরম’ শিরোনামে বলবেন। আয়োজক তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ। দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতিতে আরবি-ফারসি উপাদানের প্রতিগ্রহণ নিয়ে এই বিভাগের প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচির প্রস্তুতি পর্বের অংশ এটি। বেলা ৩টেয়, বুদ্ধদেব বসু সভাগৃহে।

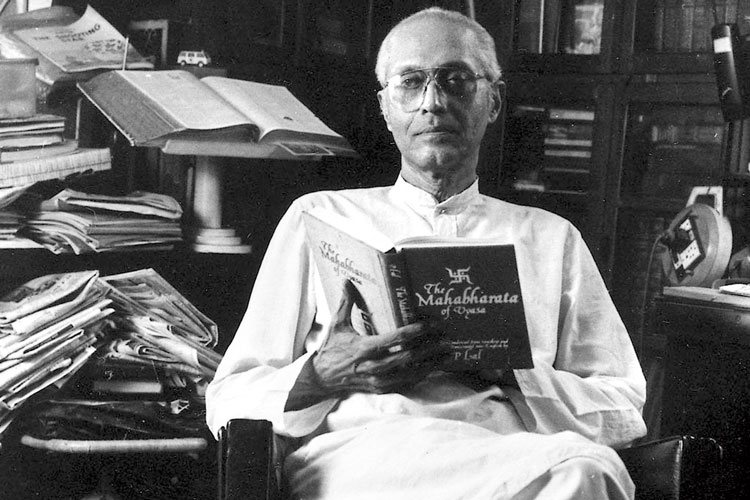

পুরুষোত্তম

১৬২/৯২ লেক গার্ডেনস। ঠিকানাটা আজীবন মনে রাখবেন তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী। ‘রাইটার্স ওয়ার্কশপ’ আর পুরুষোত্তম লালের ঠিকানা যে ওটাই! হ্যান্ডলুম শাড়ির টুকরো দিয়ে করা প্রচ্ছদে, ওঁর নিজের হাতে-লেখা টাইপসেটে প্রকাশিত বইগুলোও তো বই নয় শুধু, অনন্য শিল্পবস্তু। সেন্ট জ়েভিয়ার্স কলেজে কয়েক দশকব্যাপী ইংরেজির শিক্ষক, রাইটার্স ওয়ার্কশপের প্রাণপুরুষ বিখ্যাত ছিলেন ‘পি লাল’ নামে। শিক্ষক, কবি, সাহিত্য-সমালোচক, সম্পাদক, প্রকাশক, অনুবাদক, মহাভারত-ব্যাখ্যাতা— বহুমুখী পরিচিতির মানুষটির ৯০তম জন্মবার্ষিকী ও রাইটার্স ওয়ার্কশপের ৬০ বছর পূর্তিতে বিড়লা অ্যাকাডেমি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে স্মরণ করলেন সুহৃদরা। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারজয়ী কবি মামাং দাই শোনালেন ‘প্রফেসর লাল’-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুতার কথা। ন’বছর হল চলে গিয়েছেন, তবু মেরি অ্যান দাশগুপ্ত, কিশোর ভিমানী, প্রদীপ ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুরুষোত্তম-সন্ধ্যা। সঙ্গে তাঁর ছবি।

চিনি গো চিনি

তাঁর ভিজ়িটিং কার্ডের এক দিকে লেখা নাম ইয়ু ছিউইয়াং, অন্য দিকে সুস্মিতা ইয়ু। নামে কী এসে যায়, তারও বেশি বিস্ময় জাগে চিনা মেয়ের মুখে ঝরঝরে বাংলা শুনে। কার কাছে শিখলেন এমন বাংলা? এক ভারতীয় চিনা নারী ছিলেন তাঁর শিক্ষিকা, ’৬৫-র ভারত-চিন যুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে চিনে ফিরতে বাধ্য হন তিনি। বেজিংয়ের কমিউনিকেশন ইউনিভার্সিটি ২০০০ সালের গোড়ায় খোলে একগুচ্ছ নতুন বিভাগ, সেখানেই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের স্নাতক ক্লাসে ভর্তি হন সুস্মিতা। আক্ষরিক অর্থে অ-আ-ক-খ থেকে শেখা। এমএ পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমাফিক এক বছর পড়েছেন ঢাকায়। পরে বৃত্তি নিয়ে বিশ্বভারতীতে, সাংবাদিকতায় এমএ ও বাংলায় ডিপ্লোমা সেখান থেকে। বেজিংয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছাত্রী, সেখানেই বাংলা পড়ান এখন। নিজ উদ্যোগে খুলেছেন সাউথ এশিয়ান কালচার স্টাডিজ় বিভাগ। গবেষণা করছেন রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে, গরমের ছুটিতে বইপত্রের খোঁজে এসেছিলেন কলকাতা (নীচের ছবি)। বেজিংয়ের বাড়িতে পিছুটান বাবা-মা, স্বামী আর বছর তিনেকের ছোট্ট মেয়ে— নাম রেখেছেন সুহাসিনী।

দুই মনীষী

রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীজির সম্পর্ক সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। তাঁদের মধ্যে যেমন মিল ছিল, তেমনই অনেক অমিলও ছিল। ‘চরকা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘‘মহাত্মাজীর সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কি হতে পারে?’’ গাঁধীজির সার্ধশতজন্মবর্ষে দুই মনীষীর জীবনদর্শনকে পাথেয় করে ভবানীপুর বৈকালী অ্যাসোসিয়েশন আইসিসিআরে ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধে সাড়ে ৬টায় ‘তোমার পতাকা যারে দাও’ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। থাকবে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভজন, নজরুলগীতি। দেখানো হবে ‘চণ্ডালিকা’র অংশ ও স্লাইড শো। পরিচালনা-পরিকল্পনা প্রমিতা মল্লিক।

সংবাদপত্র

বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশনা দু’শো বছর পেরিয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের পত্রপত্রিকা নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে স্বপন বসু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করলেও বিশ শতক এখনও অবহেলিত। সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গিয়েছে স্বাধীনতা-পূর্ব অধিকাংশ বাংলা সংবাদপত্রের (বিশেষত দৈনিক) ফাইল। সিকি শতক আগে ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাব ‘কলকাতার বিলুপ্ত দৈনিক’ শিরোনামে কিছু সংবাদপত্রের তথ্য সঙ্কলন করেছিল। এ বার ‘হরপ্পা/লিখন চিত্রণ’ (সম্পা: সৈকত মুখোপাধ্যায়) তাদের ‘সংবাদপত্র’ সংখ্যায় এই ইতিহাসের অনেক আলগা সূত্রে গ্রন্থি বাঁধতে পেরেছে। যে তথ্য এখানে সঙ্কলিত রইল, তা ভবিষ্যৎ গবেষণার অমূল্য উপকরণ। যেমন সাংবাদিক চিত্রী ডিজ়াইনাররা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছেন প্রিন্ট থেকে ডিজিটাল: সংবাদমাধ্যমের যাত্রাপথের কথা। অতীত জীবন্ত হয়েছে হিকিজ় গেজ়েট, ক্যালকাটা গেজ়েট কি হিন্দু পেট্রিয়ট, গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা-র কথায়। আছে চিঠিপত্র, শোকসংবাদ, ভ্রম-সংশোধন, আলোকচিত্রের সঙ্গে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রসঙ্গ, জেলার সংবাদপত্রের দুর্লভ বিবরণ। সঙ্গে ক্রোড়পত্রে হরফশিল্পী রিকার্ডো ওলোকো-র বাংলা হরফের পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণাপত্রের অনুবাদ। এ পত্রিকার সম্পদ বিপুল চিত্রসম্ভার, চমৎকার লে-আউট ও মুদ্রণমান।