মঞ্চে নৃত্যশিল্পীদের শেষ মিনিটের প্রস্তুতি, উইংস-এর পাশে সার সার শতরঞ্চি— সেখানে বসে সুর বাঁধছেন যন্ত্রশিল্পীরা। গাইয়েদের মাঝখানে হেমন্তবাবু বা দ্বিজেনবাবুর জন্য অন্য ব্যবস্থা। মাটিতে বসার অসুবিধে, তাই বরাবর তাঁদের এবং পার্থ-গৌরী ঘোষের জন্য বরাদ্দ চেয়ার। থার্ড বেল বাজলেই সব আলো স্তিমিত, জোরালো নোটেশন লাইট গায়ক-বাদকদের মুখে। পর্দা উঠছে। শুরু হল রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য। চেনা আখ্যানের নবতর ব্যাখ্যা, মঞ্চে যা কদাপি মলিন হয় না। কলকাতা মহানগরীর প্রবীণদের স্মৃতিপটে আজও সমুজ্জ্বল।

রবিতীর্থ-র তাসের দেশ, সুরমন্দির-এর শ্যামা, ডান্সারস গিল্ড-এর তোমারি মাটির কন্যা— যে সব প্রযোজনার অগ্রভাগে ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত, মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের মতো শিল্পী ও শিক্ষকেরা। আশ্রমিক সঙ্ঘের সুনিশ্চিত সম্মেলক আর নৃত্যনিবেদনের অপেক্ষায় মুগ্ধচিত্ত শ্রোতারা থাকতেন মুখিয়ে, শহরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ঘিরে নানা অনুষ্ঠানে কোথায় কবে আসছেন তাঁরা। কণিষ্ক সেনের আলো আর বিপ্লব মণ্ডলের তালবাদ্যের মায়ায় সে সব প্রযোজনা এমন উচ্চতা এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে ঘোষণামাত্র পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ হয়ে গেছে সব শো— যা তুলনীয় আজও গ্ৰুপ থিয়েটারের উপরে শ্রোতা-দর্শকের আস্থা ও ভরসার সঙ্গে।

আশির দশকের শেষ থেকেই নাচ ও গানের কিংবদন্তিরা গেলেন অস্তাচলে, অনেকেই অবসৃত। প্রযোজনার খরচ ঊর্ধ্বমুখী, পরিবর্ত হিসেবে এসে গেল নবীন প্রাণের সুর, তারুণ্যের প্রতীক নানা স্বাদের ব্যান্ডের দল। মাঝে মাঝে ফিরে এলেও গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য আর আগের মেজাজে রইল না। নবীন প্রজন্মের শিল্পীরা ‘রেকর্ডেড’ গানের সঙ্গে নাচতে শুরু করলেন। আধুনিক আলো, অনেক ক্ষেত্রেই বোধহীন সঙ্গত, সঙ্গীত ও সম্পাদনায় তেমন আস্থা রাখতে পারেননি বনেদি শ্রোতৃকুল। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি মঞ্চে লাইভ নিবেদন-পরিবেশনের সেই সোনালি দিনগুলির স্মৃতি ক্রমে ফিকে হয়ে এল শহর কলকাতার বুকে। নতুন শতাব্দীতে এসে, আধুনিকতর প্রযুক্তি হাতে পেয়ে আজ রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য পরিকল্পনার ভাবটা মূলত এমন, ‘ইউটিউবে তো আছেই, ওখান থেকেই বাজিয়ে দাও না!’

রসিক দর্শক-শ্রোতাকে মঞ্চে ফিরিয়ে আনতে চাইছে ‘ওপেন উইন্ডো সোসাইটি’ ও ‘মিউজ়িক ২০০০’। আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭ জুন, বুধবার থেকে শুক্রবার উত্তম মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের ছ’টি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের আয়োজন, বিশিষ্ট শিল্পী সমাবেশে। গান, নাচ সবই হবে লাইভ, রেকর্ডেড কিছু থাকছে না। চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, শাপমোচন, শ্যামা, তাসের দেশ ও মায়ার খেলা— তিন দিনে ক্রমানুসারে ছ’টি নিবেদন; আবহ রচনায় সুব্রত (বাবু) মুখোপাধ্যায়। শহর জুড়ে চলছে মহড়া, কমবেশি তিনশো জন যুক্ত এই কর্মকাণ্ডে। নাচ, পাঠ, সংলাপ ও গানে এই সময়ের স্বনামখ্যাতরা, সূচনা-অনুষ্ঠানে থাকবেন অলকানন্দা রায়, প্রমিতা মল্লিক প্রমুখ গুণিজন। ভাবনা শিল্পী-দম্পতি স্বাতী ও স্বরূপ পালের, আগের বছরেই যাঁরা আয়োজন করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন। প্রথম দিন বিকেল ৫টায় শুরু, বাকি দু’দিন সন্ধ্যা ৬টায়। ছবিতে দিল্লিতে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ।

শতবর্ষ সূচনায়

১৯২৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দু’খণ্ডে সহস্রাধিক পৃষ্ঠার একটি বই লিখে ছাপালেন। ৫০০ কপি, দাম ২০ টাকা, ক’বছরেই শেষ। এই বই মডেল করেই সুমিত্রানন্দন কাটরে বাণীকণ্ঠ কাকতি সুভদ্রা জোশি তাঁদের মাতৃভাষার কুলজি ও ব্যাকরণগ্রন্থ লিখেছেন। ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর ঠিকুজি বিচারে দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ-এর (ছবি) অভিঘাত অতুল। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব, দেশীয় ব্যাকরণবিদের অনুসন্ধিৎসা, বাংলা ভাষার লৈখিক মৌখিক ব্যবহারের তথ্যে ঋদ্ধ বইটি বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও চলন তুলে ধরে দেখায়, জাতির অভিজ্ঞান ভাষাই। প্রায় একশো বছর পরেও বইটির পরতে পরতে এক স্বভাবপড়ুয়ার কী আনন্দ ও জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, তা-ই জানাবেন ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র। কলিকাতা লিটল ম্যাগাজ়িন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগ ‘সন্দীপ দত্ত স্মারক বক্তৃতা’, প্রেসিডেন্সির প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সভাকক্ষে, ২৩ জুন ৪টায়।

ঔষধ খেতে...

ডাক্তারি পরীক্ষায় সফল ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যখন অন্যের প্রাণরক্ষার শপথ নিচ্ছেন, তখন দুরারোগ্য রোগ কেড়ে নেয় দেবাশিস দে-র জীবন। ৩১ মার্চ ১৯৮৬, বয়স আটাশ পেরিয়েছে সবে। তার তিন দশক পর পুত্রের স্মৃতিরক্ষায় পিতা রণধীরকুমার দে-র পৃষ্ঠপোষণায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শুরু হয় ‘ডা. দেবাশিস দে স্মারক বক্তৃতা’। এর আগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বলেছেন ভবতোষ বিশ্বাস, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসক; ২২ জুন রবিবার বিকেল ৪টায় পরিষৎ-সভাঘরে বলবেন ডা. শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয়রা আমেরিকা-নির্দেশিত ওষুধ খাওয়ার ‘সিস্টেম’-এ ঢুকে পড়েছেন বহুকাল, কী ভাবে তা থেকে বেরোনো যায়, কথা হবে তা নিয়েই: ‘ওষুধ খাচ্ছি মানব কেন?’ এই শিরোনামে।

দুই নাটক

১৯৯৮-এর ফেব্রয়ারিতে মধুসূদন মঞ্চে চিলেকোঠার সেপাই মঞ্চস্থ করে সাড়া ফেলে দেয় কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র। তার পর নক্সী কাঁথার মাঠ, অশ্বচরিত, খোয়াবনামা, হারিয়ে যায় মানুষ, মেয়েটি, নূরলদীনের সারাজীবন, তোমার কোনো সত্য নেই, মহালয়া, ভোরের বারান্দা, কারাদণ্ড... জয়যাত্রা অব্যাহত। তেমনই একটি দর্শকধন্য নাটক, মানময়ী গার্লস স্কুল, ফিরে দেখার সুযোগ তাদের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবর্ষ উদ্যাপন উৎসবের প্রথম পর্বে, আগামীকাল ২২ জুন অ্যাকাডেমি মঞ্চে দুপুর ৩টেয়। কিশোর সেনগুপ্তের নির্দেশনায় নতুন একটি নাটকের প্রথম অভিনয়ও হবে রবিবারেই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়— সমারসেট মম-এর ‘দ্য সেক্রেড ফ্লেম’ অবলম্বনে নিম অমৃত, রূপান্তর করেছেন ভাস্কর লাহিড়ি।

বই ঘিরে

বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত হয়েছিল শোভনলাল দত্তগুপ্তের আকালের ভাবনা বইটি, ২০১১-২১ এই দশ বছরে লেখালিখি ও সাক্ষাৎকারের চুম্বকে সাম্প্রতিক দুনিয়া দেশ ও রাজ্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রবীণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপকের ভাবনা— প্রজ্ঞা, যুক্তিবোধ, নির্মোহ স্বচ্ছ চিন্তার প্রকাশ। প্রকাশক সেরিবান। এই প্রকাশনা সংস্থা থেকেই সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর আরও একটি বই, কালের দর্পণে সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি (সম্পা: রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরিন্দম দত্ত), এটিও সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক। আগামী ২৪ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনের সেমিনার হল-এ এই বই ঘিরেই আলোচনা, বলবেন দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, অনুরাধা রায় ও অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। চিন্তার রসদ ও লড়াইয়ের হাতিয়ার দুইয়েরই সন্ধান মিলবে, আশা।

কবির মহাকাশ

“পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে।... সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন।” বিশ্বপরিচয় গ্রন্থভূমিকায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষির হাতে তাঁর মহাকাশ-পরিচয়, বিজ্ঞান দর্শন ও কাব্যের চেতনা-সম্মিলনে পরে হয়ে উঠেছিল সুউচ্চ, গভীর। তারই উদ্যাপন হল ভিন্নধারার এক অনুষ্ঠানে গত ১৭ জুন ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে, দেবপ্রসাদ দুয়ারীর ‘মহাকাশ ও রবীন্দ্রনাথ’ আলোচনায়। আরও প্রাপ্তি— নবরূপায়িত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সভাগৃহের উদ্বোধন।

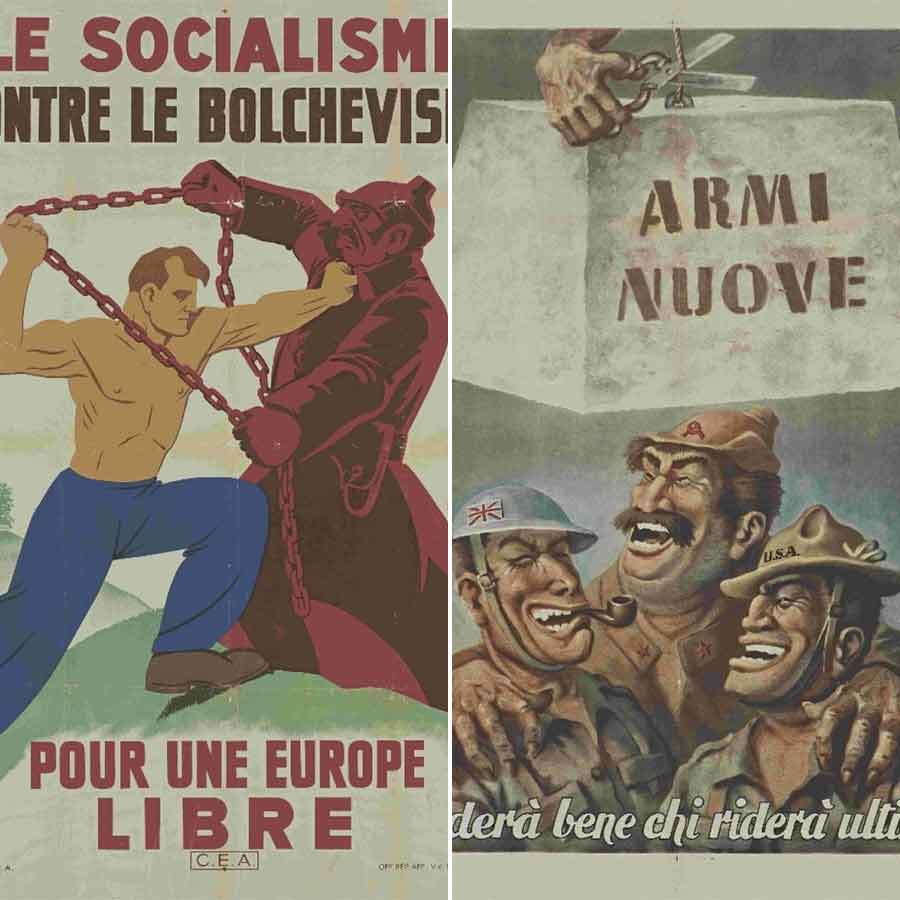

পোস্টারে যুদ্ধ

যুদ্ধ শুধুই মারণাস্ত্রের খেলা নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক আক্রমণও। সুইডিশ লেখক-চিন্তক ইয়ান মিরডাল সে ভাবেই দেখেছেন তাকে। ২০০৫-এ বেরোয় তাঁর বই সেলিং ওয়ার লাইক মার্জারিন, যুদ্ধ বিষয়ক প্রচারচিত্রের আশ্চর্য সঙ্কলন। মিরডাল সেখানে তুলে ধরেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি, ইটালি ও অধিকৃত ফ্রান্সের যুদ্ধ-পোস্টার (ছবি), যাদের লক্ষ্যই ছিল সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের পক্ষে টেনে আনা। মিরডাল সস্ত্রীক এই সব পোস্টার সংগ্রহ করেন তাঁদের দীর্ঘ ইউরোপ ভ্রমণকালে। মূল সুইডিশ থেকে এই প্রথম ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে বইটি, কলকাতার সেতু প্রকাশনী থেকে। ইয়ানের বাবা-মা, গুনার ও আলভা মিরডাল দু’জনেই ছিলেন নোবেলজয়ী; তাঁর কলকাতা-সংযোগও গভীর, প্রথম স্ত্রী বাঙালি। সেতু প্রকাশনীর উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ কে বসাক হল-এ আগামী ২৫ জুন দুপুর ২টোয় ইংরেজি বইটির প্রকাশ-অনুষ্ঠান ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা, থাকবেন ক্রিস্টিয়ান কামিল প্রভাত পট্টনায়েক গৌতম ঘোষ সুতপা সেনগুপ্ত শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ। ‘প্রাচ্য’ নাট্যদলের পরিবেশনায় ধরা পড়বে সময়ের ছবি।

বাংলার মন্দির

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে আঠারো শতকে বিত্তশালী হন কলকাতার কিছু মানুষ। মন্দির প্রতিষ্ঠার মতো ব্যয়বহুল কাজে নামার সঙ্গতি অর্জন করেন গোবিন্দরাম মিত্র, বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী, জগৎরাম হালদারের (ছবিতে বাগবাজারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির) মতো তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিরা। মন্দির প্রতিষ্ঠার সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ে রানি রাসমণিদের অপেক্ষা করতে হয় আরও, ক্রমে লেখা হয় দিনবদলের গল্প। তবে শুধু কলকাতা কেন, বাংলার সামাজিক ইতিহাসকেই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয় বাংলার মন্দিরগুলির ইতিহাস, স্থাপত্য, অলঙ্করণ। ‘বাংলার মন্দির, একটি সামাজিক প্রেক্ষিত’ নিয়ে আলোচনায় সে কথাই বলবেন কৌশিক দত্ত। ‘নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক আলোচনা’র চতুর্থ বর্ষে, আজ বিকেল ৪টায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্কের আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। সঙ্গে রয়েছে বাংলার মন্দির নিয়ে দীপ সেনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

সারস্বত

খুলনার ছেলে, ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মা-বাবার সঙ্গে এলেন কলকাতায়। উজ্জ্বল ছাত্রজীবন: সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; কেমব্রিজ থেকে পিএইচ ডি। সুশোভন সরকার অমলেশ ত্রিপাঠী এরিক টোকস-দের পেয়েছেন শিক্ষক হিসেবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে শুরু কর্মজীবন, ১৯৬৮-তে যোগ দেন যাদবপুরে। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে প্রফেসর, কয়েক দশকব্যাপী অধ্যাপনা জীবনে বহু মাইলফলক পেরিয়েছেন অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত। বিদেশের বহু নামী প্রতিষ্ঠানে পড়িয়েছেন; ছিলেন ইনস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ়-এর ডিরেক্টর, কর্পাস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রূপকার; এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ’সহ বহু সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজীবন যুক্ত। সুপণ্ডিত ইতিহাসবেত্তা, বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা, ছাত্রদরদি অধ্যাপক প্রয়াত হলেন গত ১৪ জুন।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)