দু’শো বছর পরও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি মন ও মননে কী ভাবে ধরা পড়েন? অনেক নতুন প্রশ্ন ও কিছু পুরনো প্রশ্নের নতুন উত্তরের সন্ধান— আলোচ্য গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত পনেরোটি প্রবন্ধ। নিজেকে সম্পাদকের বদলে সঙ্কলক ভাবতে ‘স্বচ্ছন্দ বোধ’ করলেও, দ্বিজেন্দ্র ভৌমিকের মূল পরিকল্পনাটি উপক্রমণিকায় উপস্থাপিত: মাতৃভাষা চর্চায় বিদ্যাসাগরের বিশেষ গুরুত্ব আরোপে, বাল্যবিবাহ-বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহ সংক্রান্ত রচনার অন্তর্লীন ঐক্যে, এবং শেষে এক অসহযোগিতার পরিবেশে তাঁর রবীন্দ্রকথিত ‘নির্বাসন’ পর্বে। কিন্তু এর সঙ্গে সম্পাদকের এই মন্তব্য মেলে না যে ‘ইতিহাসজ্ঞান তাঁর দস্তুরমতো ছিল’ বলে বিদ্যাসাগর ‘সামাজিকসত্তার ওপরে কখনও ব্যক্তিসত্তাকে স্থান দেননি’। তাঁর সঙ্কলিত গ্রন্থের কয়েকটি রচনা অন্তত সেই ইঙ্গিত দেয় না।

প্রথম দু’টি প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, কেননা এখানে বিচারমূলক ব্যাখ্যায় বিদ্যাসাগরের আধুনিকতার স্বরূপ ও বিদ্যাসাগর চর্চার ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মূল গ্রন্থিটি উন্মোচনের চেষ্টা হয়েছে। আলোচনা করেছেন যথাক্রমে স্বপন চক্রবর্তী ও সেমন্তী ঘোষ। ছেচল্লিশ বছর আগে অমলেশ ত্রিপাঠী যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার রসায়নে বিদ্যাসাগরকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, তাকেই শাস্ত্র ও স্বাভীষ্টের প্রতর্কে এনে বিচার করেছেন স্বপনবাবু। এখানে শাস্ত্র যদি হয় স্মৃতিশাস্ত্র ও লোকাচারের এক দোলাচল মিশেল, এক পরতন্ত্র, তবে স্বাভীষ্ট হল ‘ব্যক্তিবিশেষের আপাতমুক্ত চিন্তা, তার অন্তরের স্বরাট ইচ্ছা’। লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রচর্চা কার্যকারিতা সাপেক্ষ এবং কার্যকারণভিত্তিক, এখানে ‘স্ব’ এবং ‘পর’ একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, ‘কার্যকারিতার সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে অন্তর ও বাহির’। বিধবাবিবাহের প্রমাণের সন্ধানে এই সূত্রেই আসে তাঁর পরাশর নির্ভরতা, এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচার-বিতর্কে কখনও অসহকামী সহযোগিতা, কখনও বা কৌশলী অসহযোগিতা। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল এক ‘অন্তরস্থ মনুষ্যত্ব’, সেই ‘স্বাধীনতা’ রবীন্দ্রনাথের বিচারে যা ছিল তাঁর ‘নিজত্ব’। বিদ্যাসাগরের এই নিজত্বের সন্ধানই সেমন্তী করেছেন ইতিহাসের ধারা থেকে, বিদ্যাসাগর ভাবনার ইতিহাস থেকে। সেমন্তী দেখেছেন বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে জীবনীকারদের অপরিসীম আগ্রহ। এর মধ্যে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গুণমুগ্ধরা যেমন ছিলেন, তেমনই আবার সুবল মিত্রের মতো বিরোধী মনোভাবের ব্যক্তিরাও ছিলেন। এখন আবার তাঁর জীবনকে ছাপিয়ে এসেছে তাঁর ‘আফটার লাইফ’— ব্রায়ান হ্যাচারের বইয়ের হাত ধরে। কিন্তু এ সবের মূলে থাকে ‘বাঙালি সমাজের থেকে বিদ্যাসাগরের বিচ্ছিন্নতা’, বা তাঁর ব্যক্তিত্বকে একই সঙ্গে আকর্ষক ও বিপজ্জনক করে তুলেছিল। গোপাল হালদার তাঁকে ‘শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যুগের পুরোধা রূপে’ রেখে তাঁর সীমিত সাফল্য ও নিঃসঙ্গতার সন্ধান করেছেন, আবার বিনয় ঘোষ তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও ‘মৌলসত্তার গুণ’টির মাধ্যমে তাঁর সামাজিক সীমাবদ্ধতার উত্তরণের সন্ধান করেছেন। বিদ্যাসাগরের ইতিহাসের পরিক্রমায় দু’টি প্রস্থানবিন্দু সেমন্তীর কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। একটি, অশোক সেন কথিত ঔপনিবেশিক কালের সেই ঐতিহাসিক ব্যর্থতা, যা বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল জীবনকে ঘিরে রেখেছিল। অন্যটি, সুমিত সরকারের সেই ‘অন্তর্দৃষ্টিময়’ সূত্র: বিদ্যা নয়, দয়া নয়, করুণা নয়, সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের অনন্যতার সন্ধান হোক তাঁর সমবেদনায়, তীব্র রাগ এবং পুরুষ হিসেবে এক গভীর অপরাধবোধে।

তাঁর শিক্ষাচিন্তা, যুক্তিবাদী ভাবনা নিয়ে পাই তিনটি প্রবন্ধ: শুভেন্দু সরকারের ‘সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রম সংস্কার কর্মসূচি’, কানাইলাল রায়ের ‘স্ত্রী শিক্ষা’, ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী ভাবনা’। শুভেন্দু দেখান, শিক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগরের সংস্কার পরিকল্পনাটি আসলে ছিল দীর্ঘমেয়াদি। আলোকপ্রাপ্ত সাহিত্য রচনার পূর্বশর্ত হল ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার ওপর দখল। দর্শন শাস্ত্রের পাঠ্যক্রম সংশোধন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সমালোচনামূলক বিচার করেননি শুভেন্দু। ফলে তাঁর সাংখ্য ও বেদান্তের বিরোধিতা এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যালান্টাইনের সমন্বয়বাদী মতাদর্শের প্রতিবাদ খানিক একপেশে। কানাইলাল রায় বলেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা। ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানমনস্কতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্যাসাগরের নানা কর্মকাণ্ডের কথা বলেন, অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, বর্ধমান ম্যালেরিয়ায় তাঁর সেবাকার্যের কথা।

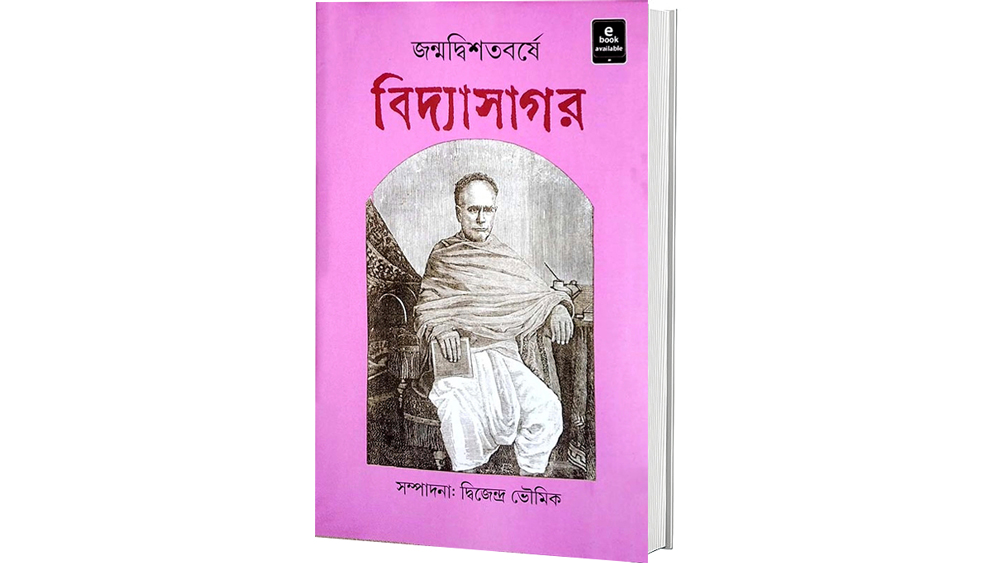

জন্মদ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর

সম্পাদক: দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

৫৫০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স

বাংলা প্রাইমার রচনা ও মুদ্রিত বাংলা বইয়ের দৃষ্টিজগৎ নির্মাণের আলোচনা করেছেন যথাক্রমে আবীর কর এবং ঐন্দ্রিলা মাইতি সুরাই। পাঠ নির্মাণে বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্বজ প্রাইমারগুলি থেকে গ্রহণ-বর্জন করেছেন। বিদ্যাসাগরের পাঠ-বক্তব্য কঠোর অনুশাসনে বাঁধা। ঐন্দ্রিলার রচনায় আমরা এক ‘চাক্ষিক’ জগতের আলোচনা পাই। লেখিকা মাইলস্টোনে ইংরেজি সংখ্যা চেনার ঘটনাটিকে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের এক অসাধারণ চাক্ষিক নির্মাণ হিসেবে তুলে ধরেন। পরে প্রাইমার নির্মাণে এবং বাংলা গদ্যের দৃশ্যকল্প রচনায় তাঁর এই চাক্ষিক জগৎ নানা ভাবে কাজ করেছে।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য অনির্বাণ রায়ের ‘বাংলা গদ্যের মুক্তধারা’ এবং সৌরীন ভট্টাচার্যের ‘শকুন্তলা ও সীতা’র আলেখ্য। প্রথম লেখাটির মধ্যে আমরা পাই আঠারো শতকের বাংলা চিঠিপত্রের গদ্য থেকে শুরু করে রামমোহন রায় ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রকাশিত গ্রন্থরাজির হাত ধরে একেবারে বিদ্যাসাগরী বাংলা গদ্যের রাজপথ। আর সৌরীন ভট্টাচার্য জানান, ‘বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ব্যাপারটায় আমরা তেমন মনোযোগ দেওয়াই আরম্ভ করিনি, শেষ করা তো দূরের কথা’। তাঁর সমাজসংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বহুস্তর কাহিনির মতো সাহিত্যেও তিনি শকুন্তলা ও সীতাকে নিয়ে যে দুঃখের কাহিনি লেখেন, তাতে ‘একটা বৃত্ত পূর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত আছে’।

এই সঙ্কলনে বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে আরও তিন ব্যক্তির কথোপকথন, পত্রলিখন ও মূল্যায়ন আলোচিত হয়েছে— শ্রীরামকৃষ্ণ, মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ; আলোচক যথাক্রমে আশীষ লাহিড়ী, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও রামানুজ মুখোপাধ্যায়। আশীষের রচনায়, কথামৃতের ভাষ্যে আমরা পাই রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের আলোচনার ছবি, যা কখনও ‘দ্বিপাক্ষিক’ হতে পারেনি; এই ‘দুই জগতের মধ্যে ভাবের, চিন্তার

কোনও আদানপ্রদান সম্ভব নয়, যুক্তিতর্কের তো প্রশ্নই ওঠে না’। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের বৈপরীত্যের রহস্যটিকে সাজিয়েছেন প্রশ্নাকারে: কেন শৃঙ্খলাপরায়ণ বিদ্যাসাগর উৎকেন্দ্রিক মধুসূদনকে শর্তহীন সমর্থন জানিয়ে গেলেন? সঞ্জয়ের ইঙ্গিতময় উত্তর, তিনি মধুসূদনের মধ্যে নিজের ‘অপর’ সন্ধান করেছিলেন— যে ভাবনার আরও প্রসারণ প্রয়োজন। রামানুজ মুখোপাধ্যায় দেখাতে চান রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর বন্দনা ‘অপরিহার্য কর্তব্যতা’। এর ভাষাগত, প্রতিষ্ঠানগত, এমনকি ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। অশক্ত শরীরেও ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের শিলান্যাস উপলক্ষে তিনি মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন, এবং নিজের সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের মূলে (‘দ্বার উদ্ঘাটন’) বিদ্যাসাগরকেই স্থাপন করেছিলেন।

এই সঙ্কলনের আরও তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ জরুরি। গোপা দত্তভৌমিক বিধবাবিবাহ বিষয়ে তাঁর স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের দেশাচার বিরোধিতাকে সামাজিক ব্যভিচার ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন ও অসাম্যের প্রেক্ষিতে দেখেছেন। শহর কলকাতায় বিদ্যাসাগরের ৬৩ বছর বসবাসের স্থানিক ইতিহাস রচনা করেছেন গৌতম বসুমল্লিক। আর বাঙালির বই-ব্যবসার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের মুদ্রণ, প্রকাশনী সংস্থা ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের অভিনবত্ব আলোচনা করেছেন আশিস পাঠক।

পাদটীকা-সম্বলিত প্রবন্ধগুলির বেশ কয়েকটিই সুখপাঠ্য। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিবন্ধে একই প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে বলে যেন একটু পুনরুক্তি মনে হয়। তবে এর ফলে আলোচনার রকমারিত্বও বেড়েছে নিশ্চয়ই।

বাঙালির বিদ্যাসাগর চর্চার সম্প্রসারিত রূপটি এই সঙ্কলনে ধরা পড়েছে, কখনও কখনও তার সহজাত তির্যকতা-সহ। সম্প্রসারিত রূপটির পরিচয় ইতিমধ্যেই দিয়েছি, এ বার তির্যকতার কিছু দৃষ্টান্ত দিই। বার বার বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার কথা এসেছে, কিন্তু একে বাল্যবিবাহ-বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহের সমাপতনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেখা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা বিষয়ে ব্যালান্টাইনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধকে, তথা ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনাকে একটা যুক্তিপ্রাধান্যবাদী কাঠামোয় বিচার করা হয়েছে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

তৃতীয়ত, নিছক আস্তিক-নাস্তিক কাঠামোয় বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর বিশ্বাসের অনুসন্ধান পাই। অথচ, তাঁর জীবনের মূল কর্মকাণ্ডের আলোচনায় এই অনুসন্ধানের আদৌ কোনও প্রাসঙ্গিকতা ছিল না।

সর্বোপরি, বিদ্যাসাগর চর্চায় সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটটি প্রায় অনুক্ত থেকে গেল, আমরা তাঁর উত্তরাধিকারকে বাংলার বাইরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম না। গাঁধীর লেখা (১৯০৫) ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ নিবন্ধটির পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্তি তার প্রমাণ।