বাঙালির দেবকুলে কখনও ঠাঁই পাননি মৃণাল সেন। বাঙালির ‘পছন্দের পরিচালক’ বলতে যা বোঝায়, তা তিনি কোনও দিনই ছিলেন না। কিন্তু যেটা আশ্চর্যের ও একই সঙ্গে ভয়েরও, পরিচালনার কাজ শুরুর সময় থেকেই উত্তরোত্তর তিনি বাঙালির প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠছিলেন, আশির দশক থেকে গর্বেরও, দেশে-বিদেশে নানা সম্মানে ভূষিত হওয়ার কারণেই সম্ভবত। তাঁর সর্বজনগ্রাহ্যতার তলায় কোথাও যেন চাপা পড়ে যেত তাঁর চলচ্চিত্রকার সত্তা। ‘পছন্দের মানুষ’ হিসেবে বাঙালি জীবনে তিনি যতখানি চর্চিত, তাঁর ছবি নিয়ে কিন্তু তেমন ভাবে চর্চা হত না, অন্তত নব্বইয়ের দশকের অভিজ্ঞতা তা-ই। এর খুব একটা হেরফের হয়নি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, বরং তাঁর ছবি নিয়ে নৈঃশব্দ্য বা শীতলতা আরও বেড়ে গিয়েছিল গত দুই দশকে।

২০২৩-এ তাঁর জন্মশতবর্ষ এল, নবীন প্রজন্মের কাছে সম্প্রতি বছর পাঁচেক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে মৃণাল সেনের ছবি। নানা বইপত্র বেরোতে শুরু করেছে তাঁকে নিয়ে, গুণমানে সব সমান না হলেও চর্চার চেষ্টাটা চোখে পড়ার মতো, তারই ফল এই বই দু’টি। গ্রন্থনির্মাণের ভঙ্গি বা পদ্ধতি আলাদা হলেও দু’টি বইয়েরই অভিপ্রায় এক: মৃণালবাবুর শিল্পমনটি চেনার চেষ্টা, আর তাঁর চিত্রভাষার সন্ধান। বই দু’টি মিলিয়ে পড়লে উপকার পাঠকেরই, মৃণাল সেনের ফিল্মের শিল্পরূপ ও তাঁর ভাবনার ভুবন সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করতে পারবেন তাঁরা।

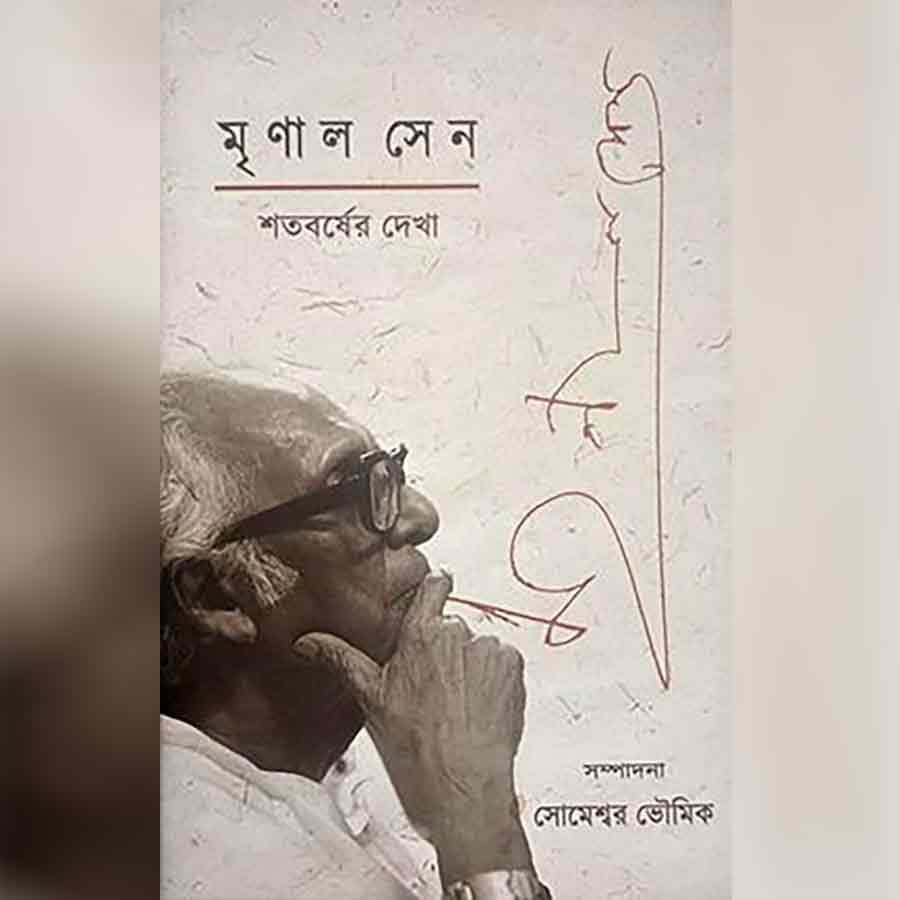

মৃণাল সেন: শতবর্ষের দেখা

সম্পা: সোমেশ্বর ভৌমিক

৬০০.০০

অনুষ্টুপ

শতবর্ষের দেখা বইটির শুরুতে ‘সম্পাদকের কৈফিয়ত’ শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনায় সোমেশ্বর ভৌমিক, মৃণালবাবু আর তাঁর বন্ধু অরুণ কউলের ১৯৬৮-তে রচিত যৌথ ইস্তাহার, ‘ম্যানিফেস্টো অব দ্য নিউ সিনেমা মুভমেন্ট’ পেশ করেছেন। তাতে ছিল, এই ‘নতুন সিনেমা’য় একই সঙ্গে থাকবে শিল্পীর স্বকীয়তা এবং সত্যান্বেষণ, সেখানে প্রশ্ন তোলা হবে মানুষের মন, মূল্যবোধ, পরিপার্শ্ব, সমাজ, সব নিয়েই। নতুন সিনেমা এক দিকে যেমন ঢুকে পড়বে মানুষের সম্পর্ক, ব্যক্তিগত অনুভূতির জগতে, তেমনই অন্য দিকে উদ্বেল হয়ে উঠবে দুনিয়াব্যাপী ইতিহাসের তোলপাড়ে। আবার এর পাশাপাশি একশো পেরিয়ে... বইটি খুললে প্রথমেই মৃণালবাবুর বিস্মৃত অথচ প্রয়োজনীয় একগুচ্ছ রচনা, যেখানে তিনি ‘নতুন পথের দিকে’ নামক নিবন্ধে লিখছেন: “গোড়ায় ফিল্ম শিল্পের প্রতি তেমন কোনও গুরুত্ব দেয়নি, যতদিন না পর্যন্ত, ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত— এই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনেরই একজন নবীন ভারতীয় সিনেমা জগতে এক বিপ্লব এনে দিল।” পথের পাঁচালী কী ভাবে ভারতীয় সিনেমাকে তার নিজস্ব শিল্পরূপ চেনাতে শেখাল, এই নিয়েই লিখেছিলেন মৃণাল সেন, ষাট-সত্তর দশকের সন্ধিক্ষণে, অথচ তত দিনে তাঁর নতুন সিনেমার ইস্তাহার লেখা হয়ে গিয়েছে, তৈরি করে ফেলেছেন ভুবন সোম, সত্যজিৎ রায় সত্ত্বেও তখন তিনি শিল্পস্বভাবে স্বতন্ত্র।

শিল্পিত ভারতীয় সিনেমার এই যে ক্রমপরিণতির ইতিহাস, যা তৈরি হয়ে উঠছে ১৯৫৫ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে সত্যজিৎ রায় থেকে মৃণাল সেনের হাতে, তার মধ্যে যেমন বিষয়বস্তু নিয়ে তর্কের বিস্তর অবকাশ, তেমনই ফিল্মের ফর্ম বা আঙ্গিক নিয়ে তুমুল নিরীক্ষারও। মৃণালবাবু নিজেই এর ভাষ্যকার অংশীদার দুই-ই। মৃণাল সেন চর্চার ভিতর দিয়ে এই বই দু’টি তৈরি করে দেয় তেমনই এক তাত্ত্বিক বাতাবরণ। প্রথম বইটিতে নতুন প্রজন্মের এক ঝাঁক লেখক, মানস ঘোষ সংহিতা সেন সেঁজুতি দত্ত অনিন্দ্য সেনগুপ্ত সৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঋতা দত্ত সায়নদেব চৌধুরী সন্দীপন চক্রবর্তী অমিতাভ নাগ... এঁদের বয়ান-বিবরণ-বিশ্লেষণে নতুন চিন্তার খোরাক, মৃণাল সেনে স্নাত দর্শক-পাঠককে ঋদ্ধ করবে। মৃণালবাবু ফরিদপুরের ভূমিপুত্র, তাই তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশের তিন বিশিষ্ট লেখকের রচনাও আছে এ বইতে।

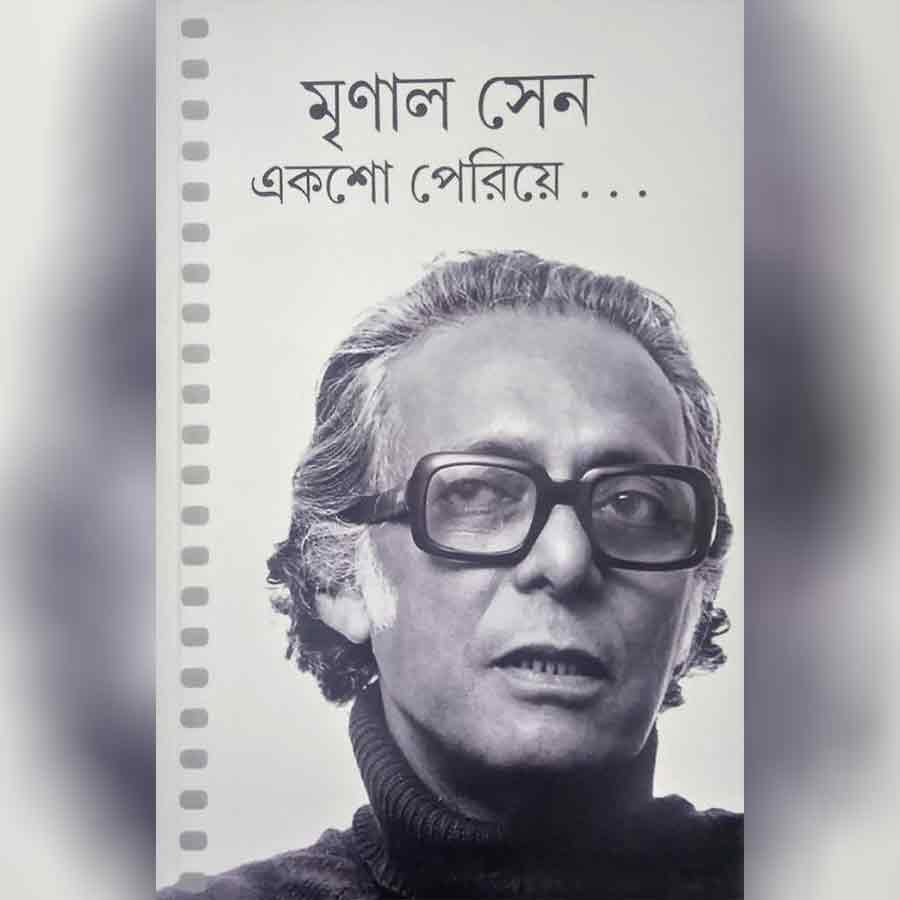

মৃণাল সেন: একশো পেরিয়ে...

সম্পা: জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র, মলয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৩০০.০০

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

পুরনো প্রজন্মের যাঁরা, তাঁদের মধ্যে মৃণাল সেনের আত্মজ কুণাল সেন কিংবা অধৃষ্য কুমারের রচনা থেকে মেজাজটা টের পাওয়া যায় তাঁর। যেমন বাম মতাদর্শের উপর আস্থা তাঁর, কিন্তু ‘সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাসকে খুঁটিয়ে দেখার একটা প্রবণতা ছিল’, খেয়াল করিয়েছেন কুণাল। কলকাতা ’৭১ ছবিতে সন্তান হারানো মা’র আর্তনাদ ‘এখনো স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে’, মৃণালবাবুর ছবি করার দিনগুলি নিয়ে লিখেছেন অনিল আচার্য। প্রেমেন্দ্র মজুমদার তাঁর লেখায় ফিল্ম সোসাইটির কার্যকলাপ নিয়ে মৃণাল সেনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের পাশাপাশি তাঁর মন্তব্যটিও মনে করিয়ে দেন: “ব্যক্তিগতভাবে (আমি) কিন্তু এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার দরুণ বিশেষ উপকৃত হয়েছি।”

দ্বিতীয় বইটি ফিল্ম সোসাইটির প্রকাশনা বলেই বোধ হয় এতে জড়ো করা হয়েছে পুরনো-নতুনে মেশানো প্রামাণ্য এমন কিছু রচনা, যা থেকে মৃণালবাবুর চালচিত্রটি চেনা যায়। তাঁর নিজেরই কয়েকটি লেখা ও সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তাঁকে ও তাঁর ছবি নিয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় নবনীতা দেব সেন ধ্রুব গুপ্ত তানভীর মোকাম্মেল বিদ্যার্থী চট্টোপাধ্যায় অশোক বিশ্বনাথন গৌতম ঘোষ এস ভি রামন-এর আলোচনা। এর বাইরেও মৃণাল সেন রচিত গদ্য-প্রবন্ধের মনন, তাঁর ছবিতে নারীচিত্রণ, কলকাতার মধ্যবিত্ত এবং কলকাতা ও গ্রাফিক কোলাজ— চারটি বিষয় নিয়ে লিখেছেন ঋদ্ধি গোস্বামী মিমি ভট্টাচার্য শান্তনু চক্রবর্তী ও সর্বজিৎ সেন। মুগ্ধ করে মৃণালবাবুর ১৯৬৬-তে তৈরি মাটির মনিষ নিয়ে ইরাবান বসুরায়ের আলোচনা, সত্যজিৎ রায় ছবিটি দেখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: “সেন পয়েন্টস আপ দ্য ফ্যামিলি রিলেশনশিপ ইন দিস রুরাল সাগা উইথ পোয়েট্রি অ্যান্ড সাটল অবজ়ারভেশন।”আকাশ কুসুম নিয়ে দু’জনের দ্বৈরথের অব্যবহিতে এ চিঠি শুধু মৃণাল সেনকে নয়, ভারতীয় সিনেমার তৎকালীন শিল্পপ্রবাহটিও চিনিয়ে দেয়।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)