সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় যে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত থাকে, তার বিকল্প স্বর সন্ধানের চেষ্টা তাত্ত্বিক ও পাঠক উভয়ের কাছেই জরুরি। এই সন্ধান করতে গিয়েই নবনীতা দেব সেন বেছে নিয়েছিলেন ষোড়শ শতকের কিশোরগঞ্জের বাঙালি ব্রাহ্মণকন্যা চন্দ্রাবতী এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর লাগোয়া এলাকার কুমোর-কন্যা মোল্লার নিজস্ব ভাষায় লেখা রামায়ণ। চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে সুকুমার সেন থেকে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত, সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতারা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি নিজস্ব যুক্তিতেই। কিন্তু ঠিক এই জায়গা থেকেই নবনীতা চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে এনে বলেছিলেন, “রামকথার আবরণের অন্তরালে এটি সম্পূর্ণই সীতা-কথা।” সেই ধারাতেই এগোনোর চেষ্টা করেছেন এই বইটির সম্পাদক। বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ দুই মলাটের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণের দু’টি পাঠ। রয়েছে নয়ানচাঁদ ঘোষের চন্দ্রাবতী পালা-ও। তেরোটি অধ্যায়ে ধরা নারীর রচিত রাম-সীতা কথার আপন বিশ্ব ধরা। তবে শুধু পুরুষতন্ত্র ও নারীবাদের মেরুকরণের আধারে বইটিকে দেখলে ভুল হবে। এই সৃষ্টির সাহিত্যমূল্য কতটা, তা নির্ধারণ করতে চেয়ে সম্পাদক চেষ্টা করেছেন আখ্যানের আঙ্গিক ও প্রকরণগত দিক বিশ্লেষণের; সীতা-চরিত্র নির্মাণে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও চন্দ্রাবতীর কৃতিত্বের তুলনামূলক আলোচনারও। ‘দেশে বিদেশে রামায়ণ’ অধ্যায়টিতে রয়েছে রামায়ণ-চর্চার বিভিন্ন ধারার কথা, তবে এই চেষ্টা আগেও হয়েছে। প্রসাদকুমার মাইতির রামকথার বিকাশের ধারা বা ভি রাঘবন সম্পাদিত দ্য রামায়ণ ট্র্যাডিশন ইন এশিয়া-র মতো বইগুলির সঙ্গে তুলনামূলক চর্চার সুযোগটি পাঠকের কাজে লাগবে।

চন্দ্রাবতীর অভিনব রামায়ণ

সম্পা: সারমিন সুলতানা

৪০০.০০

কাউন্টার এরা

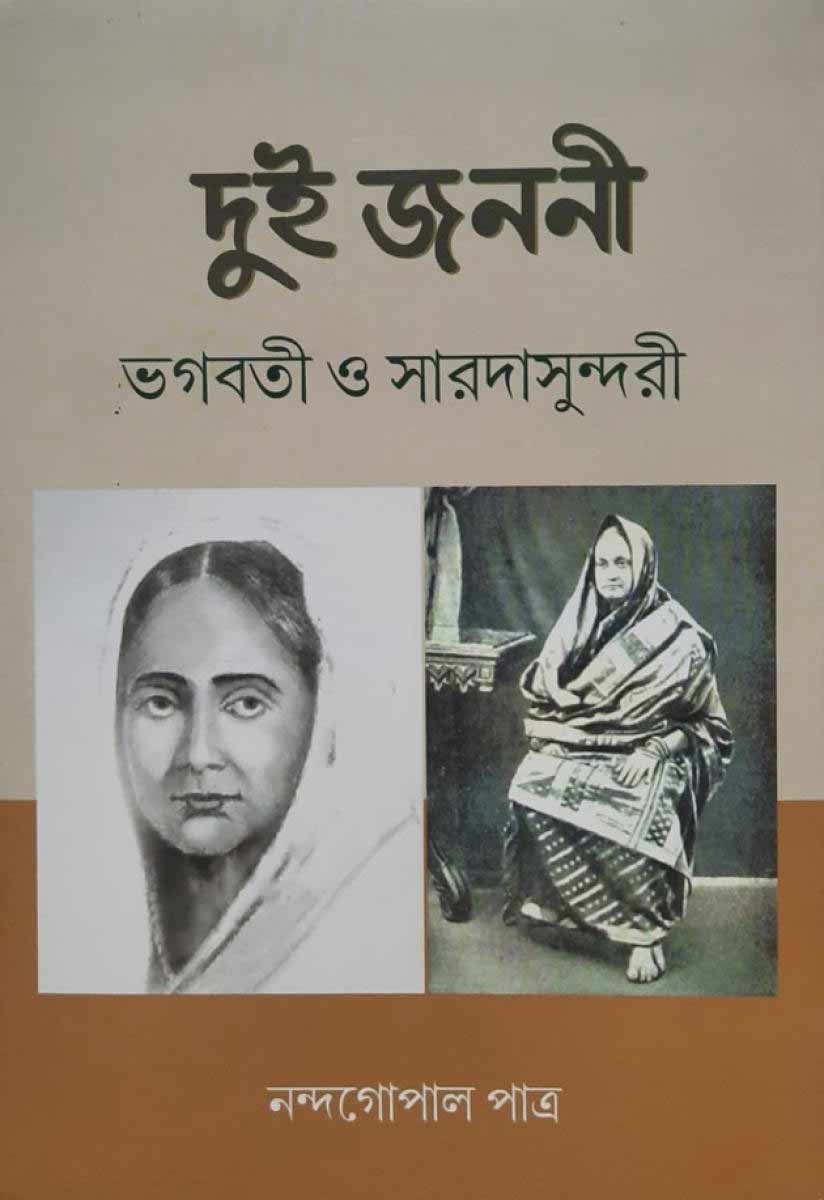

বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী ও রবীন্দ্রনাথের মা সারদাসুন্দরী দেবীর জীবন বইটির উপজীব্য। উনিশ শতকের বঙ্গসমাজের আচার-বিচার ও সংস্কারের মধ্যে থেকেও কোথায় তাঁরা অনন্যসাধারণ, প্রচলিত ও বিখ্যাত সূত্রগুলির ব্যবহারে তা দেখিয়েছেন লেখক। এই কাজে তাঁর উপাত্ত কখনও প্রচলঘটনা— বাড়ির লোকের জন্য বিদ্যাসাগরের পাঠানো লেপ ভগবতী দেবীর দুঃস্থ শীতার্ত গ্রামবাসীকে বিলিয়ে দেওয়া, বা ছেলে যাতে গ্রামে ইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্নসত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে সেই ইচ্ছাপ্রকাশ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ‘বিদ্যাসাগর-চরিত’ ও শম্ভুচন্দ্রের লেখার উদ্ধৃতিতে ভগবতী দেবীর উদারতা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাবেন পাঠক। রবীন্দ্র-জননী সারদাসুন্দরী দেবীর ক্ষেত্রেও— গ্রাম থেকে শহরে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বধূ হয়ে আসা বালিকাটি কী করে ‘মানিয়ে নিলেন’ উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি ও বৈভব-আবহে, কেমন ছিল তাঁর সারল্যে ভরা মাতৃত্ব, জানা যাবে বই থেকে। অধিকাংশ প্রসঙ্গই বহুচর্চিত ও বহুশ্রুত, তবে বাংলায় একদা শিশু-কিশোরোপযোগী মনীষী-জীবনকথা লেখা হত, সেই ধারায় আজকের নতুন প্রজন্মের জন্য বইটি কাজে দেবে।

দুই জননী: ভগবতী ও সারদাসুন্দরী

নন্দগোপাল পাত্র

২০০.০০

কবিতিকা

অনুবাদ, কবিতার অনুবাদ, এবং নারীদের লেখা কবিতার অনুবাদ। এই প্রতিটি স্তরেই লুকিয়ে থাকে চোরাগোপ্তা নানা চ্যালেঞ্জ: অনুবাদের প্রকরণেরই নয় শুধু— নারীর কলমে ফুটে-ওঠা আত্মভাষাকে হিন্দি থেকে বাংলায় আত্তীকরণের চ্যালেঞ্জটি একাধারে ভাষিক, সামাজিক এবং লিঙ্গ-রাজনৈতিক। সেই অতি জরুরি কাজটিই করেছেন বেবী সাউ, বিশ শতকের মহাদেবী বর্মা থেকে শুরু করে এই সময়ের তরুণ কবি প্রাচী-র (জন্ম ২০০২) কবিতা অনুবাদে বাঙালি পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। শুরুতে দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন নারীর লেখালিখির ইতিহাসটি— প্রাচীন মেসোপটেমিয়া থেকে ভারতীয় বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, তামিল সঙ্গম সাহিত্যকাল, ভক্তি আন্দোলন হয়ে উনিশ শতকীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের আবহে কী করে নারীরা দেশে কালে নানা ভাষায় উচ্চারণ করেছেন গান কবিতা শ্লোক ইত্যাদি। এই বইয়ে বেবী অনুবাদ করেছেন গত একশো পঁচিশ বছরে হিন্দি ভাষায় লেখা ষাট জন নারী-কবির কবিতা। এঁদের মধ্যে আছেন সুভদ্রাকুমারী চৌহান স্নেহময়ী চৌধুরী তেজি গ্রোভার গগন গিল নির্মলা পুতুল বাবুষা কোহলি জসিন্তা কেরকেট্টা-র মতো কবি-কলম— অনেকেই হিন্দি সাহিত্যের অঙ্গনে স্বনামধন্য, কেউ কেউ খুঁজছেন নিজস্ব স্বর। পড়লে বোঝা যায়, স্বভাষা ও কাব্যভাষা খুঁজে পেতে নারীর লড়াইয়ে বাংলা বা হিন্দিতে তফাত নেই কোনও।

নারীদের সমকালীন হিন্দি কবিতাভূমিকা ও অনু: বেবী সাউ

২৯৯.০০

কবিসম্মেলন

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)