“আমাদের বাড়ির জামাইরা কেউ জামাই ষষ্ঠীতে রাজি নয়, জানো। মর্ডান যুগের ছেলে তো! বলেই দিয়েছে, আপনি যে কোনও দিন, যে কোনও অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করুন, এসে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে যাবো আপনার বাড়িতে, তবে জামাই ষষ্ঠীতে নয়!” মহিলা মৃদু হেসে বললেন কথাটা।

টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে একটা ঝাপটা এসে ধাক্কা দিল! নববিবাহিত যৌবন তো সেই কবেই ফেলে রেখে এসেছি কলকাতায়। নয় নয় করে এক যুগেরও বেশি কাটিয়ে দিলাম প্রবাসে। জামাই ষষ্ঠী, ভাইফোঁটার দিনগুলিতে স্মৃতির সিপিয়া টিন্ট। ঝাপসা কিছু ছবি। অস্পষ্ট সব কণ্ঠস্বর। স্মৃতিমেদুরতায় ডুবিয়ে রাখা ‘সে ছিল একদিন’।

কিন্তু সে দিন তো কই এ কথাটা কোনও দিন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে পারিনি! বলার কথা ভেবেও দেখিনি। আর পাঁচটা প্রচলিত প্রথার মতো হইহুল্লোড়ে গা ভাসিয়েছি। আমার শ্বশুরবাড়িতে জামাই বলতে এই শর্মাই। সারা সন্ধে জমাটি গল্প-আড্ডা। উপাদেয় নানা আহার্য। ভুরিভোজ। জামাই ষষ্ঠী, ভাইফোঁটা, নিকট-দূর আত্মীয় মহলে ঘুরে ঘুরে বিজয়া। সব প্রচলিত প্রথাই একসঙ্গে মেনে নিয়েছি। কোনও একটাকে নিয়ে আলাদা করে কোনও প্রশ্ন তোলার কথা ভাবিনি। প্রশ্ন তুললে আত্মীয়মহলে তার প্রতিক্রিয়া কী হত, সে কথাটাও ভাবার অবকাশ হয়নি কখনও।

আমাদের চার জনের অণু-পরিবারটির পিছনে, বাবা এবং মায়ের তরফে চালচিত্রের মতো যে বৃহৎবৃত্ত দু’টি বাঙাল পরিবার শাখা-প্রশাখায় পরিব্যপ্ত ছিল, সে দু’টির একটিতেও জামাই ষষ্ঠী নিয়ে তেমন একটা উচ্ছ্বাস কখনও দেখিনি। বিয়ের পর দেখলাম আমার ঘটি শ্বশুরবাড়িতে জামাই ষষ্ঠীর প্রথাটি বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে চালু। যে সময়ের কথা বলছি তখন দেশভাগের স্মৃতি ফিকে হতে শুরু করেছে, কিন্তু পারিবারিক আদবকায়দা, রীতি-নীতিতে বাঙাল পরিবার আর ঘটি পরিবারের কিছু পার্থক্য তখনও বেশ প্রবল। তার মধ্যে জামাই ষষ্ঠী মনে হল একটি। বহু দিন পরে এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম অনেক লোকাচারের মতোই, পার্থক্যটা যতটা চোখে পড়ার মতো, কারণটা ততটা স্পষ্ট নয়।

মনে রাখতে হবে, এখন বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর যে রাজনৈতিক সীমারেখা— যার এক দিকে বাংলাদেশ, অন্য দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, অবিভক্ত বাংলায় পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক বিভাজনটি কিন্তু তার চেয়ে একটু অন্য রকম ছিল। পদ্মা নদী পার হলে শুরু হতো পূর্ববঙ্গ।

ও পার বাংলায় ‘পুরান ঢাকা’ এবং চট্টগ্রামে মেয়ের বিয়ে পাকা হলে পাত্র এবং পাত্রীপক্ষ দু’তরফের থেকেই একে অন্যকে নিমন্ত্রণ করে জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-দুধ খাওয়ানোর প্রচলন রয়েছে। বারোমাসির গানে রয়েছে জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আম-দুধ এবং অন্যান্য খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করার কথা।

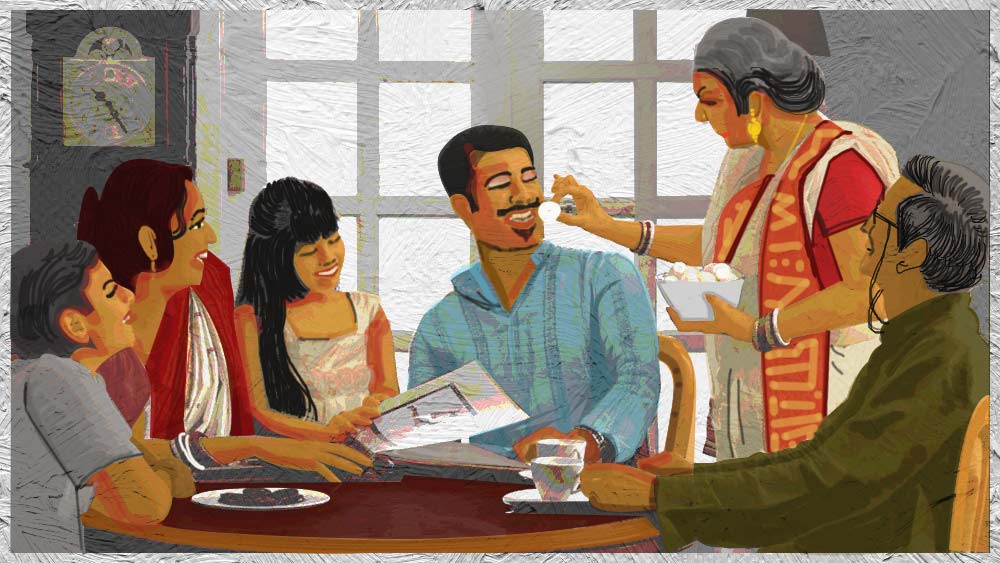

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেন-তেন-প্রকারেণ জামাইটিকে সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি সদয় রাখার চেষ্টা সেই মেয়েটির বাবা মায়ের। এটাই কি জামাই ষষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য? অলঙ্করণ- তিয়াসা দাস।

জামাই ষষ্ঠী আদ্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের আচার। দুই বাংলার হিন্দুদের মধ্যেই এ প্রথার প্রচলন। কিন্তু বাংলাদেশের বন্ধুদের কাছে শুনলাম, রোজার সময় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ইফতার তৈরি করে পাঠানো মুসলমান পরিবারের রীতি। তেমনই আর একটি প্রচলিত প্রথা সবে বরাতে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে নানা রকম হালুয়া আর চালের রুটি উপহার পাঠানো।

বাঙালি হিন্দুর লোকায়ত প্রথার মধ্যেও একটা পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। নানা জায়গায় দেখছি তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জামাই ষষ্ঠীর উদযাপন মূলত সন্তানকেন্দ্রিক। কখনও বিবাহিতা কন্যার সন্তান চাওয়া। কোথাও নববিবাহিতার দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির প্রার্থনা। সেই কারণেই অনেক পূর্ববঙ্গীয় পরিবারে এই দিনটির আচার উদযাপনও মা এবং সন্তানকেন্দ্রিক, জামাতাকেন্দ্রিক নয়।

আরও পড়ুন: লকডাউনের বাজারে পরবাসের পাতানো জামাই

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত কলকাতা শহরে যাঁদের শিকড় সেই সব পরিবারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জামাই ষষ্ঠী সার্থকনামা। জামাইকেই নিমন্ত্রণ করে চর্ব্যচোষ্য খাওয়ানোর অঙ্গীকার। কেন?

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে বাংলার নগর গ্রাম জুড়ে সচ্ছ্বল পরিবারগুলির মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন। ফলত, অবধারিত ভাবেই, বহু ক্ষেত্রে বালবিধবাদের যন্ত্রণার জীবন। শুধু তাই নয়, ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বিস্তর সতীদাহ। এই অবস্থায় জামাই ও স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা করা বাঙালি মা এবং মেয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ । সন্তান কামনার চেয়েও হয়তো বেশি।

সময়ের প্রয়োজনে, সঙ্কটের প্রহরে কি লোকায়ত সংস্কৃতি একটি প্রচলিত সামাজিক উদযাপনকে নিজের মতো কেটেছেঁটে যুগোপযোগী করে নিয়েছিল? সন্তানের কল্যাণের জন্য পালিত একটি ষষ্ঠীর ব্রতকে, বিবাহযোগ্যা এবং সদ্যবিবাহিতা কন্যাদের উদ্বিগ্ন মায়েরা, উল্টেপাল্টে নিয়েছিলেন একটু? জামাইয়ের জন্য চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র আয়োজন করে?

জামাই ষষ্ঠী মূলত সামজিক, এবং লোকায়ত প্রথা হলেও এর মধ্যে ধর্মীয় আচারের একটি পরত আছে, স্পষ্টতই। একটি বর্ণনায় পাচ্ছি, ঘর ও মন্দিরের বাইরে বট, করমচার ডাল পুঁতে প্রতীকী অরণ্য বানিয়ে পূজা করার কথা। এ জন্যই কি জামাই ষষ্ঠীকে এলাকা বিশেষে অরণ্য ষষ্ঠীও বলা হয়ে থাকে? কারও মতে এই অনুষ্ঠান মূলত সন্তান কামনার উদযাপন। সন্তানের আশায় জামাইকে সংবর্ধনা দেওয়া। আবার অনেকে বলছেন, মেয়ের দাম্পত্য-জীবন সুখী যাতে হয় সে জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসে নতুন জামাইকে আদর করে বাড়িতে ডেকে আম-দুধ খাইয়ে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা। সবক’টি বর্ণনাতেই পণপ্রথার ছায়া। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেন-তেন-প্রকারেণ জামাইটিকে সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি সদয় রাখার চেষ্টা সেই মেয়েটির বাবা মায়ের। এটাই কি জামাই ষষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য? তা হলে বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর, নবদম্পতি প্রাত্যহিকতার রোজনামচায় নিতান্তই আটপৌরে স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেলে জামাই ষষ্ঠীর জৌলুসও কি কমে যেত? জানতে ইচ্ছে করে।

কোনও একটি বিশেষ আঞ্চলিক বর্ণনায় পাচ্ছি শ্যালিকাদের কথা। তাঁরা বাঁশের শলা বেঁকিয়ে তাকে হৃদয়ের আকৃতি দিয়ে তার মধ্যে লাল সুতো দিয়ে ধান বেঁধে ভগ্নিপতিকে জামাই ষষ্ঠীর উপহার দিচ্ছেন। গ্রামবাংলার এই চিত্রটির মধ্যে আজকের দুনিয়ার পাশ্চাত্য রীতিতে অভ্যস্ত তরুণ-তরুণীরা মিল খুঁজে পাবেন। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক যারা জানত না তাদের মধ্যেও ‘হার্ট’ একটি বিশেষ মাত্রায় প্রতীকী।

জামাই ষষ্ঠীর উৎস কোথায়, কী ভাবে, তা নিয়েও মতান্তর আছে। এক দিকে দেখছি বায়ুপুরাণ, যেটি পঞ্চম শতকের কোনও একটি সময় লেখা বলে পণ্ডিতমহলের মত— সেখানে উনপঞ্চাশটি (৪৯) দেবীর অন্যতম হলেন ষষ্ঠী। আর একটি পুরাণে তিনি ‘সমস্ত মাতৃদেবীর মধ্যে আরাধ্যতমা’। চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের কোনও এক সময়ে লেখা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে তিনি স্কন্দদেবের পালিকা-মা, কিন্তু পদ্মপুরাণে তিনি স্কন্দের স্ত্রী। বাংলায় ষষ্ঠীর কাহিনিগুলি যেখানে পাওয়া যায় তা হল মঙ্গলকাব্য, বিশেষত ষষ্ঠীমঙ্গল । সেখানে সর্পদেবীর সঙ্গে ষষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ।

অন্য দিকে আবার পঞ্চম শতকের কাশ্যপ সংহিতায় ষষ্ঠী ‘জাতহরণী’— যিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভ্রূণ অপহরণ করেন, নবজাতককে ভক্ষণ করেন জন্মের ছ’দিনের মধ্যে। তাই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঠিক ছ’দিনের মাথায় তাঁকে পুজো করার বিধান।

মা ষষ্ঠী তা হলে ইষ্ট দেবী না রুষ্ট দেবী? মতের অমিল পাওয়া যাচ্ছে হিন্দুধর্মের আদি গ্রন্থগুলিতে।

শহর থেকে গ্রামের দিকে পা বাড়ালে কি জামাই ষষ্ঠীর ভিন্নতর মাত্রা? নাকি লোকাচারের বাহ্যিক তফাৎগুলির আড়ালে মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার সেই একই বিষণ্ণ ছায়া? মণীন্দ্র গুপ্তর প্রবন্ধ ‘বিয়ে এবং না বিয়ে’-তে জামাই ষষ্ঠীর প্রসঙ্গ এসেছে এই ভাবে:

“আমরা যেমন ভাবি, গ্রাম কিন্তু তেমন রাখালিয়া কবিতার মতো নয়। বিয়েশাদির ব্যাপারে পণও আছে, পণের জন্য চাপও আছে, নতুন বউকে নাজেহাল করার জন্য দজ্জাল শাশুড়ি ননদও আছে। গ্রামে উদার প্রান্তর, বাপীতট, কাননভূমি যেমন আছে, তেমনই আছে আলেয়াজ্বলা জলাভূমি, ভূতের জঙ্গল, সাপের ডহর। অলক্ষ্মী বউ পায়ে শ্যাওলা জড়িয়ে সেখানে কালো জলে ডুবে যেতে পারে, ভূত তাকে ঘাড় মটকে রেখে যেতে পারে জঙ্গলে। এ সব গাঁয়ে কথায় কথায় পুলিশ আসে না।

আরও পড়ুন: বাঙালির স্মৃতিতে জামাই ষষ্ঠীর স্মৃতি অমলিন রেখেছে পঞ্জিকা

শ্যামাচাঁদ বলল, এই বিপদের প্রতিষেধক হিসেবে আমাদের ওদিকে একটা রীতি আছে। বিয়ের আগেই শ্বশুরবাড়ির গ্রামের বর্ধিষ্ণু কোনও পরিবারের গৃহিণীর সঙ্গে কনের ধর্ম মা ও ধর্ম মেয়ে সম্পর্ক পাতিয়ে নেওয়া হয়। এই ধর্ম মা ও ধর্ম বাপ হচ্ছেন স্থানীয় অভিভাবক এবং আসল মা-বাপের চেয়েও জবরদস্ত। মেয়ের যে কোনও বিপদে এঁরা গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ান। জামাই ষষ্ঠীর দিন ধর্মমেয়ে আর জামাই ধর্মমা-বাপের বাড়িতে জামাই-আদরে নেমতন্ন খেয়ে বাড়ি ফেরে।”

আবারও সেই সদ্যবিবাহিতা কন্যার জীবনে বিপর্যয় ঠেকানোর প্রয়াস! কোথায় যেন মাধ্যমিক পাশ, ডুরে শাড়ি পরা গ্রাম্য কিশোরী এবং উচ্চশিক্ষিতা শহুরে তরুণীর উৎকণ্ঠিত মা-বাবারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেন।

যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতর দিকটাই তো আগে চোখে পড়ে। জামাই ষষ্ঠীতে বৃহৎবৃত্ত পরিবারের একত্রিত হওয়া, শ্যালিকা-ভগ্নীপতিদের হইহুল্লোড়, বাঙালি মা-ঠাকুমা-শাশুড়িদের রন্ধনকুশলতা, রান্নাঘরের আমোদিত সৌরভের অন্তরালে বিবাহিত মেয়েটির নিরাপত্তাহীনতার যে ম্লান ছবিটি প্রজন্ম পেরিয়ে আজও তেমনই ম্লানমুখে উঁকি মারছে, সেই ছবিটা মন থেকে সরাবো কী করে? এ বারের এই আমপান বিধ্বস্ত বাজারেও কি দেখব, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাজারের থলি হাতে জামাই ষষ্ঠীর অগ্নিমূল্য সকালে হন্যে হয়ে ভেটকি মাছের ফিলে আর বড় সাইজের কইয়ের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন?