সম্প্রতি এক বিখ্যাত কেশশিল্পী হিন্দুত্ববাদীদের রোষানলে পড়েছেন। দোষের মধ্যে তাঁর দেওয়া একটি বিজ্ঞাপন, পুজোর আগে সপরিবার মা গিয়েছেন তাঁর পার্লারে, একটু সাজগোজ করে নিতে। ব্যস, দেবতাদের স্বঘোষিত রক্ষাকর্তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একে পার্লারের মতো বিজাতীয় প্রতিষ্ঠান, তার ওপরে কেশশিল্পী ধর্মে মুসলমান। মায়ের অপমানের বিরুদ্ধে গালিগালাজ, বিক্ষোভ, মামলা সবই হল, এমনকী উত্তর ভারতে শিল্পীর একটি পার্লার ভাঙচুর পর্যন্ত হল। শিল্পী শেষে জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন, এবং যবনের হাত থেকে মাকে রক্ষা করে ভক্তেরা পরম পরিতুষ্ট হলেন। সন্দেহ নেই, নিজের ধর্মের কারণেই শিল্পীকে ঝড়ঝাপটা পোহাতে হল বেশি; তবে আজকের দিনে কোনও হিন্দু শিল্পীও এই উপদ্রব থেকে রেহাই পেতেন কি না সন্দেহ আছে।

বাঙালির দেবতারা কিন্তু কোনও দিনই মন্দিরের সসম্ভ্রম দূরত্বে আবদ্ধ ছিলেন না। আমাদের জীবনের প্রতিটি কোনায় তাঁদের অবাধ লীলাখেলা। সেই রামপ্রসাদ কমলাকান্ত ভারতচন্দ্রের সময় থেকে মা আমাদের ঘরের মানুষ। কখনও গৃহবধূর ছদ্মবেশে খেয়াপার করেন, তো কখনও ছোট্ট মেয়ে হয়ে এসে ভাঙা বেড়াটুকু মেরামত করে দেন। রামপ্রসাদ থেকে রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত সাধকেরা মাকে স্বচ্ছন্দে ঘরের মেয়ের মতো ‘তুই’ বলে সম্বোধন করেছেন। আমাদের আগমনী গানে, শারদ সাহিত্যে, শিল্পে সেই ঐতিহ্য আজও জীবন্ত। শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর অবিস্মরণীয় দুর্গাদের খুঁজে পেয়েছিলেন পুজোর ভিড়ে, ট্রামরাস্তার ধারে, অথবা বাড়ির নির্জন ছাদে। দুর্গাকে নিয়ে চমৎকার সব শিল্পভাবনায় ভরে থাকে বাংলা পত্রিকার শারদ সংখ্যাগুলি। সেই সব কার্টুনে সপরিবার দুর্গা প্লেনে উঠেছেন, মোবাইল ব্যবহার করেছেন, এমনকী মোটরবাইক পর্যন্ত চড়েছেন- পার্লারে সাজগোজ করতে যাওয়া আর এমন কী?

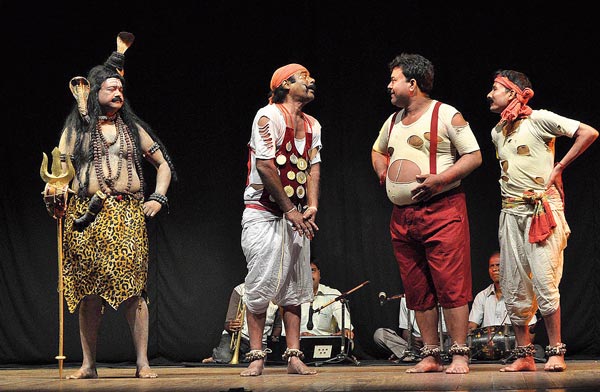

এই সহজ সম্পর্কে দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের সীমারেখাটি প্রকট নয়। দেবদেবীরা যে কিছু অংশে মানুষ, এবং মানুষেরও যে দৈবত্বলাভ সম্ভব, এ তত্ত্ব বাংলার মানুষ বহুযুগ ধরে স্বীকার করে এসেছেন। তবে এই মতের সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রকাশ শহুরে সমাজে নয়, গ্রামে। আউল-বাউল-কর্তাভজা-ধৰ্মপূজা প্রভৃতি বাংলার অজস্র ধর্মাচরণের মূলমন্ত্র দেবতার সঙ্গে মানুষের জীবনের গভীরতর, সহজতর সম্পর্ক। রাঢ়বঙ্গের জনপ্রিয়তম উৎসব গাজনে সাধারণ কৃষকেরা মাসখানেক সন্ন্যাস গ্রহণ করে শিবত্ব লাভ করেন। দৈব ক্ষমতাবলে তাঁরা তখন আগুনের ওপর হাঁটেন বা কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেন। নিম্নবর্গীয় কৃষকেরা ওই সময়টুকু কেবল ব্রাহ্মণ নন, দেবতা। এ সব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না সে প্রশ্ন অবান্তর, কারণ ভক্তি বা বিশ্বাস বিজ্ঞাননির্ভর নয়। তবে গাজন প্রভৃতি উৎসবের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্য অনস্বীকার্য, কারণ দৈবত্বের মধ্য দিয়ে খানিকের জন্য হলেও নিম্নবর্গীয়রা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান আদায় করেন। ঠাকুর-দেবতা সেজে তাঁরা গান-নাচ-যাত্রা করেন। তাঁদের তীব্র ব্যঙ্গে ভগবান থেকে মহাজন কেউ বাদ যান না। সেই ভাষা শুনলে সেন্সর বোর্ডের প্রাক্তন অধিকারী আরও আগেই পদত্যাগ করতেন।

শিবঠাকুরের সঙ্গে বাংলার মানুষের বিশেষ সখ্য। বাঙালির শিব রুদ্রমূর্তি নটরাজ নন। তিনি এক ভুঁড়িওয়ালা বুড়ো চাষি, তার ওপর হদ্দ কুঁড়ে ও গাঁজাখোর। কুঁড়ে ও বেকার স্বামীকে দিবারাত্র গঞ্জনা করেন পার্বতী। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের একাধিক শিবায়ন বা শিব-সংকীর্তন কাব্যে শিব-পার্বতীর এমন গার্হস্থ্য জীবন বর্ণিত হয়েছে। একদিন আর পার্বতীর কথার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে শিব নামেন চাষ করতে। ত্রিশূল ভেঙে তৈরি হয় লাঙল, আদরের নন্দী নেমে পড়ে হাল টানতে। তখন আবার চাষিবউ পার্বতী স্বামীর বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। এমন কাব্যের উৎস দাঁতভাঙা সংস্কৃত শাস্ত্রে নয়, বাংলার অসংখ্য শিবভক্তের দৈনন্দিন জীবনে, বাংলার কৃষকজীবনের সমাজচিত্রে। অল্প ফুল-বেলপাতায় সন্তুষ্ট ভোলানাথ কৃষির দেবতা, তাই বাংলার খেতের আনাচে কানাচে দেখি অসংখ্য ক্ষুদ্র শিবমন্দির। বুড়ো বাবা গ্রামবাসীদের বড় কাছের বন্ধু, সুখে তাঁরা আদর করে দুটো বেলপাতা বেশি দেন, তবে ঠাকুরের ওপর রাগ হলে দু-কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়েন না।

শিবের সঙ্গে এমন গাঢ়, সরল সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মালদহের গম্ভীরা গানে। বরেন্দ্র অঞ্চলে গাজন-পরবর্তী যাত্রানুষ্ঠানের বিশিষ্ট এক রূপ গম্ভীরা, যাতে শিবঠাকুরের সঙ্গে কৃষকদের কথোপকথন চলে। গম্ভীরা গায়করা নিজেদের রাগ বিরক্তি অভিমান মঞ্চে উপুড় করে দেন বুড়ো শিবের ওপর, দর্শক মহানন্দে তা উপভোগ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তাঁরা গাইতেন, ‘শিব হে! স্বরাজ পেলে মন্ডা দেব, ঘন দুধের বাটি দেব, নইলে কাঁচকলা, ও ভোলা ও ভোলা!’ স্বরাজলাভের আশায় দুধ-মন্ডা মানত করা নতুন কিছু নয়, তবে কাজ না হলে কাঁচকলা দেবার হুমকিটি লক্ষণীয়। এই যাত্রার নায়ক হচ্ছেন গম্ভীরার মূল শিল্পী, যিনি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ক্রমাগত শিবকে আক্রমণ করে যান। বেচারা শিব পালাতে পারলে বাঁচেন।

স্বরাজ পাওয়ার পরেও গানের ধার এতটুকু কমেনি। শিবের ভুলো মনে গম্ভীরা শিল্পীরা দেখতে পান সরকারি বঞ্চনার প্রতিফলন। ভোলানাথকে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে পাড়ার কাউন্সিলর সাজিয়ে নির্ভয়ে মনের ক্ষোভ আজও উগরে দেন। আমার দেখা একটি সাম্প্রতিক যাত্রায় শিল্পীরা শিবকে বলেন, তাঁরা বিপিএল কোম্পানির টেস্টার। বিপিএল অর্থে কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানিটি নয়, ‘বিলো পভার্টি লাইন’। শিব আশ্চর্য হয়ে ‘টেস্টার’ কথাটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। শিল্পী হেসে বলেন, ভারতের গরিব মানুষ টেস্টার ছাড়া আর কী? ওষুধ কোম্পানিরা তো তাদের শরীরগুলিকে ওষুধ টেস্ট করতেই ব্যবহার করে। সামাজিক নিপীড়নের এই সব কাহিনি ভাগ করার জন্য বুড়ো শিবের মতো বন্ধু গরিবের আর নেই।

দুঃখ-দুর্দশা ধর্মীয় ভেদাভেদ মানে না। শিবের গম্ভীরা গানের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূল শিল্পীর নাম মোহাম্মদ সুফি, ওরফে সুফি মাস্টার। সুফির ধৰ্ম কিন্তু কোনও দিন তাঁর গানের বা দর্শকের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, তাঁর কবিসত্তার সুখ্যাতি ছিল সর্বত্র। গম্ভীরা গান ছাড়াও আলকাপ, কবিগান, তরজা, এবং অসংখ্য পির বা গাজির গানে ভগবানের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলেন বাংলার অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান। মধ্যযুগের বাঙালি কবি সৈয়দ সুলতান নবীবংশ কাব্যে হজরত মহম্মদকে বিষ্ণুর অবতার রূপে বর্ণনা করেছিলেন, সে কাব্য আজও বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আদৃত। তেমন ভাবেই গাজি কালু, মানিক পির, বনবিবি ও দক্ষিণরায় প্রভৃতির পালায় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অবাধ বিচরণ, এবং হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে মুসলমান চাষি-তাঁতিদের দেখাসাক্ষাৎ নতুন কিছু নয়। বাংলার অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের নিজস্ব ধর্মবোধ থাকা সত্ত্বেও তারা অনায়াসে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান করতে সক্ষম। এই সকল শিল্পীর ভগবানের সম্মানরক্ষার দায় নেই, কোনও পান্ডাশ্রেণির কাছে বাধ্যবাধকতার বালাই নেই। তারা শুধু নিজেদের মনের কথাটুকু বলে আমোদ আহ্লাদ করেই সন্তুষ্ট।

সাধারণ মানুষ ও দেবতার এই তীব্র জীবনীশক্তিকে সরকার ও উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোক সমাজ বরাবর ভয় পেয়ে এসেছে। আজকের হিন্দুত্ববাদীরা যেমন পান থেকে চুন খসলেই তাকে অহিন্দু বলে দাগিয়ে দেন, ঠিক সেই সুরেই ১৮২৯ সালে চড়ককে আক্রমণ করেছিলেন তৎকালীন হিন্দুসমাজের পুরোধা রামকমল সেন। গাজন-চড়কের উল্লাস তাঁর কাছে হিন্দুধর্মের কলঙ্ক, নিম্নতম বর্ণের ও অনাচারী চরিত্রের অপসংস্কৃতি। হুতোম প্যাঁচার নক্শায় দেখি এক নব্যবাবু গাজনসন্ন্যাসীর কর্দমাক্ত পায়ে লুটিয়ে পড়লেন ও সেই কারণে হুতোমের শ্লেষবাণে বিদ্ধ হলেন। এ বিষয়ে সরকারি ভূমিকাও নতুন কিছু নয়। মিশনারিদের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় ও মাদ্রাজে চড়কের ঝাঁপ নিষিদ্ধ করেছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গম্ভীরা শিল্পীদের খাতা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেস-বিরোধী গম্ভীরা সমাবেশে বোমা পড়ে, বহু গানের দল নিষিদ্ধ হয়। গরিব বাঙালি মুসলমানের ধর্ম নিয়ে ক্রমাগত কটাক্ষ করে গেছেন উর্দুভাষী আশরাফ ধৰ্মগুরুরা। মানুষ ও ভগবানের নৈকট্য রাজনৈতিক অসন্তোষের বারুদ, তাই ক্ষমতাবানরা এই সংহতি ভাঙতে বদ্ধপরিকর।

আজও দেবতা ও মানুষের সহজ আদানপ্রদান উচ্চবর্গীয় ধর্মীয় মৌলবাদের দু-চোখের বিষ। কেননা এখানে পান্ডা-ধর্মগুরু-মৌলবিসমাজের প্রয়োজন নেই, মানুষ নিজেই ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। এই জন্যই বহু কট্টরপন্থী মৌলবি পির-সুফিদের দরগায় উপাসনাকে ইসলামবিরোধী বলেছেন, সম্প্রতি পাকিস্তানে লাল শাহবাজ কলন্দরের দরগায় জঙ্গি হামলাও হয়েছে। দুর্গাঠাকুরের পার্লার গমন নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের উৎকণ্ঠাও ওই একই কারণে। মা যদি আর দশজনের মতো মুসলমান নাপিতের ঘরে সাজগোজ করেন, তবে আর সমাজের ওপর সংগঠিত ধর্মের নাগপাশ রইল কই? মানুষের দৈনন্দিন জীবনধর্মে অযাচিত বাহুবল দেখাতে সব মৌলবাদীদেরই সমান উৎসাহ।

দেবত্বের সঙ্গে মানুষের সহজ, নিবিড় সম্পর্ক বাঙালির সম্পদ। তার রাজনৈতিক ক্ষমতা অসীম। লৌকিক ধর্ম আমাদের নিজের বিশ্বাসের অধিকার নিতে শেখায়, বহিরাগত পান্ডাশ্রেণির হস্তক্ষেপ রোধ করে। দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোক সমাজ এই সকল ধৰ্মবিশ্বাসকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে, কখনও ‘ছোটলোকদের পুজো’ বলে, কখনও বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মানুষের বিশ্বাসকে হেয় করে। অথচ মৌলবাদের লৌহশিকলের মোকাবিলা করতে, ধর্ম বিষয়ে মুক্ত চিন্তা করতে এই সকল অনুভূতির দাম কম নয়। আসুন, এ বার পুজোয় আলো-ঝলমলে মণ্ডপগুলি দেখতে দেখতে বাংলার মানুষের সঙ্গে দুগ্গা মা আর বুড়ো শিবের সুমিষ্ট সম্পর্কটি আর একটু গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের গবেষক