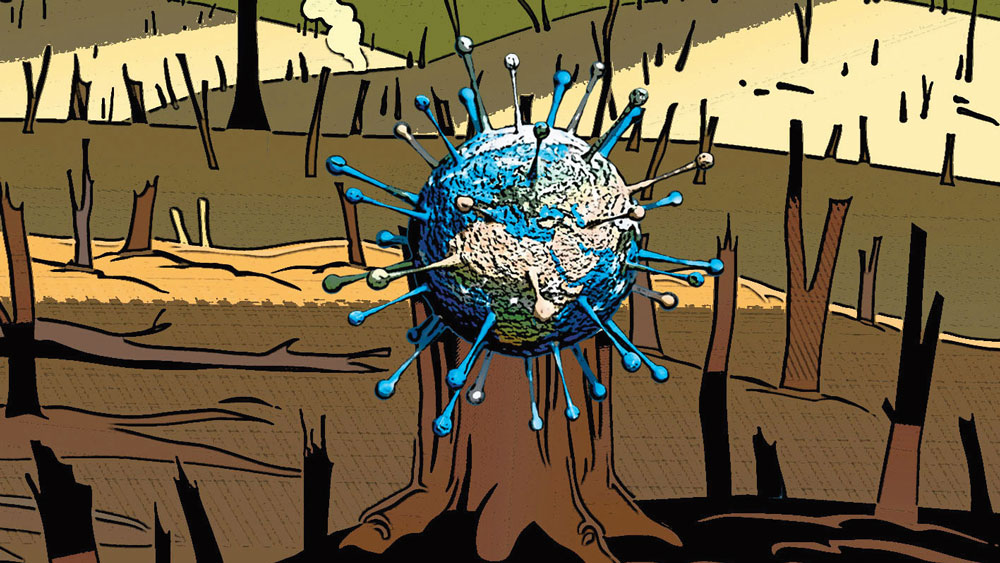

১৩ মার্চ নিউ ইয়র্কে একটা আলোচনাসভা ছিল। সেখানে উপস্থিত পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসী ও জনজাতির প্রতিনিধিরা খুব জোর দিয়ে বললেন, নোভেল করোনাভাইরাসের মতো সংক্রমণের মুখ্য কারণ জীববৈচিত্র্য, অরণ্য, জলাভূমি ইত্যাদির দুর্নিবার ধ্বংসসাধন। শুনে কেবলই মনে পড়ছিল নজরুল ইসলামের কবিতার দুটো পঙ্ক্তি— “খেয়াল খুশিতে কাটি অরণ্য, রচিয়া অমরাবতী/ যাহারা করিল ধ্বংসসাধন, পুনঃচঞ্চল মতি...”।

কথাটা যে এই প্রথম কেউ বললেন, তা অবশ্য নয়। ২০০৮ সালে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে কেট জোন্স আর তাঁর পাঁচ সহযোগী দেখিয়েছিলেন, ১৯৬৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত যে ৩৫৫টি নতুন ব্যাধি পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে, তার ৬০% এসেছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী থেকে। অন্য একটি গবেষণাপত্রে টেলর ও তাঁর সহযোগীরা দেখালেন যে বিশ শতকের শেষ দুই দশকে যে ১৭৫টি সংক্রামক জীবাণু মানবসমাজে দেখা গিয়েছে এবং যেগুলির আরও তীব্র হয়ে ওঠার আশঙ্কা আছে, তার মধ্যে ১৩২টি অর্থাৎ পঁচাত্তর শতাংশই এসেছে বিভিন্ন বন্য জীবজন্তু থেকে। সময়টা তাৎপর্যপূর্ণ— রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা ইন্টারগভর্নমেন্টাল সায়েন্স-পলিসি প্ল্যাটফর্ম অন বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস জানাচ্ছে, গত ৫০ বছরের এই সময়কালেই বিশ্বের অরণ্য, বন্যপ্রাণী, জলাভূমি ইত্যাদির বেনজির নিধন ঘটেছে সারা দুনিয়াতে। প্রায় ১০ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণিপ্রজাতি এই মুহূর্তে বিলুপ্তির পথে। বর্তমান সময়ের নামই হয়েছে গণ-বিলুপ্তির যুগ।

অরণ্য, জলাভূমি, জীবজন্তু আর উদ্ভিদ প্রজাতির বিনাশ ও বিলুপ্তি মানুষ আর বন্যপ্রাণীর ব্যবধান ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের জ়ুনোটিক সংক্রমণ, অর্থাৎ প্রাণী থেকে মানবদেহে সংক্রমণের আশঙ্কা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ বিভাগের প্রধান জানাচ্ছেন যে গত কয়েক দশকে আগুন নিয়ে খেলতে খেলতেই আমরা এই জায়গায় পৌঁছেছি। কোভিড-১৯ একটি চরম সতর্কবাণী।

এক প্রজাতির দেহের জীবাণু— সে মানুষ হোক বা অন্য প্রাণী— অন্য প্রজাতির দেহে প্রবেশ করলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ বিভিন্ন ঔপনিবেশকদের অভিযান ও তার ফলস্বরূপ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মারাত্মক সব মড়ক, যা পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন পর্যন্ত করে দিয়েছে। যেমন, গবেষকরা এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে আমাজ়নের এক বিরাট সভ্যতা এই ভাবেই স্পেনীয় ভূপর্যটকদের মাধ্যমে আগত নানাবিধ ইউরোপীয় ব্যাধির প্রকোপে হারিয়ে যায়। মানবসমাজে ব্যাধির ভৌগোলিক প্রসারের দিকে একটু নজর দিলেই বোঝা যায়, কী ভাবে এক সমাজ থেকে অন্যান্য মানবসমাজে নানা প্রকার ব্যাধি ছড়ায়। কোভিড-১৯’ও এর উদাহরণ।

মানুষ ও জীবজগতের মধ্যে ব্যাধির আদানপ্রদানের সূত্রপাত কয়েক শতক আগে— প্লেগ আর রেবিস-এর মাধ্যমে। এর পর গত শতকে এইচআইভি (উৎস: বাঁদর), ইবোলা (উৎস: বাঁদর ও বাদুড়), নিপা (উৎস: শুকর), মারবুর্গ (উৎস: বাদুড়), মের্স (উৎস: উট), লাসা জ্বর (উৎস: ইঁদুর), সার্স (উৎস: বাদুড়), জিকা (উৎস: বাঁদর), ওয়েস্ট নাইল (উৎস: বন্য পাখি) ইত্যাদির সংক্রমণ ক্রমশই পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমরা ক্রমান্বয়ে প্রাণিজগৎ ও মানবসমাজের মধ্যের লক্ষণরেখা লঙ্ঘন করে চলেছি। ভূমিক্ষয় আর বনজঙ্গল কেটে ফেলার মাধ্যমে বিভিন্ন জীবজন্তুর স্বাভাবিক বাসস্থান নষ্ট হয়ে গেলে তাদের পরিমণ্ডলে যে সমস্ত জীবাণু রয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র সহজে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে তা-ই নয়, পরিবর্তিত পরিবেশে জেনেটিক রূপান্তরের মাধ্যমে তাদের সংক্রমণক্ষমতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যত বেশি পরিবেশের ধ্বংসসাধন হবে, প্রাণিজগতের আপাতনিরীহ জীবাণুগুলি মানুষের পক্ষে উত্তরোত্তর ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

এই অভূতপূর্ব সঙ্কটের মোকাবিলাতে জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এখন এটা মোটামুটি সর্বস্বীকৃত যে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের মূল অনুঘটক বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনীতি। সেই পুঁজিবাদের থেকে বিন্দুমাত্র সুবিধা না পেয়েও তার হাতে অসহায় ভাবে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন দেশের প্রান্তিক, গরিব মানুষ, আদিবাসী ও জনজাতিরা— সে বন্যপ্রাণী-সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবসাতেই হোক (মাংস, দাঁত বা চামড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ), বা বৃক্ষচ্ছেদে, খনির খননই হোক বা ভূমিক্ষয়ে। সারা বিশ্বের এই মানুষগুলিকে— যাঁদের সংখ্যা প্রায় তিনশো কোটি— দারিদ্রের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে না পারলে, তাঁদের অধিকারকে সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিতে পারলে, সেই অধিকারকে সমাজের সর্ব স্তরে কায়েম না করতে পারলে, আর তাঁদের পরিবেশজ্ঞানকে মান্যতা না দিলে বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংস আটকানো অসম্ভব। এর জন্য জরুরি আমাদের, তথাকথিত শহুরে শিক্ষিত মানুষদের দৈনন্দিন দর্শনের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও ভালবাসার প্রসার ঘটানো। তা না হলে প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। মনে রাখা ভাল, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ১৮৭৬ সালে সাবধান করে দিয়েছিলেন— “পরিবেশকে জয় করতে পেরেছি বলে আমরা যেন অকারণ উদ্ধত হয়ে আত্মস্তুতিতে মগ্ন না হই। কারণ প্রতিটি জয়ের পরেই প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়।”

ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে একটি তথ্য এ ক্ষেত্রে খুব ভয়াবহ। ২০১১ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ভারতে মডারেটলি ডেনস্ ফরেস্ট বা মাঝারি-ঘন অরণ্য ক্রমেই কমছে, আর ওপেন ফরেস্ট বা মুক্ত বনাঞ্চল বাড়ছে। জীবজন্তু থেকে মানুষের মধ্যে ব্যাধি সংক্রমণের জন্য এই পরিস্থিতি একেবারে মোক্ষম। ভারতের অরণ্য জরিপ সংস্থা সারা দেশের জঙ্গলকে তিন ভাগে ভাগ করে। ভেরি ডেনস্ ফরেস্ট বা ঘন অরণ্য, যার পুরোটাই সংরক্ষিত; মাঝারি-ঘন অরণ্য, যা স্থানীয় আদিবাসীদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য ও পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য অনুমোদিত; এবং মুক্ত বনাঞ্চল, যার মধ্যে সামাজিক বনায়ন ও বাণিজ্যিক বৃক্ষরোপণও অন্তর্গত।

মাঝারি-ঘন অরণ্য হল গ্রাম, গঞ্জ বা শহরের মতো মানববসতির সবচেয়ে নিকটবর্তী অরণ্যাঞ্চল, আর বলা যেতে পারে ঘন অরণ্য আর মানব বসতির মধ্যে এক মধ্যবর্তী স্তর বা ‘বাফার’। মাঝারি-ঘন অরণ্যের প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চিতাবাঘ, হাতি, বন্য শূকর, চিতল হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি। গত আট বছরের জরিপে (২০১১-২০১৯) দেখা যাচ্ছে যে সারা দেশে এই ধরনের বনাঞ্চল কমেছে প্রায় ১২,২৬৪ বর্গ কিলোমিটার, যা কিনা প্রায় ছ’টি বৃহত্তর কলকাতা শহরের সমান। শুধু অরণ্যের ধ্বংস নয়, বেলাগাম বৃক্ষচ্ছেদ, নতুন খনির খনন, দুর্গম অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ, অতি দ্রুত নগরায়ণ—সবই মানুষ আর বন্য জীবজন্তুর নৈকট্য বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি করছে। এর ফলে যে শুধু মানুষ আর বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর মধ্যে সংঘাত উপর্যুপরি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা-ই নয়—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে চিতাবাঘ বা হাতির সঙ্গে মানুষের সংঘাত প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক খবর— তাদের মধ্যে জৈবিক আদানপ্রদান বেড়ে উঠছে বিপুল হারে।

আর, এর মাধ্যমেই ঘটছে, যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, ব্যাধির ‘ক্রসওভার’। একটি প্রাণীতে নিতান্তই নিরীহ বা একেবারেই নিষ্ক্রিয় একটি জীবাণু, অন্য প্রাণীর সংস্পর্শে আসে, আর তার দেহে ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে এই ক্রসওভারের মাধ্যমেই। যদি এই হারে বন-নিধন চলতে থাকে, কে জানে, আমাদের দেশে নতুন কোনও প্রাণঘাতী সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়তো শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বাস্তুতন্ত্রের অমোঘ নিয়মকে অশ্রদ্ধা করা আর তাকে বিপর্যস্ত করার ফলে শুধু মানুষ আর জীবজন্তুদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার সমস্যা বেড়েছে, তা নয়। অন্যান্য জীবজন্তুরাও তাদের বিচরণক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখতে অসফল হচ্ছে। অরণ্যের মধ্যে প্রাণী-ঘনত্ব ক্রমেই বেড়ে উঠছে, তাতে বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে ব্যাধির আদানপ্রদানও বাড়ছে, যা কিনা জীবাণুর রূপান্তরের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। রূপান্তরিত জীবাণু শুধু অন্যান্য জীবপ্রজাতিকেই সহজে সংক্রামিত করবে, তা নয়— মানুষের পক্ষেও তা অনেক বেশি মাত্রায় সংক্রামক হয়ে উঠবে।

ঠিক তা-ই ঘটছে গত চার দশকে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলছেন যে আমরা যদি বাস্তুতন্ত্রের নিয়ম এই ভাবেই লঙ্ঘন করতে থাকি, তা হলে আরও গভীর সঙ্কট অনিবার্য। আমাদের আশু কর্তব্য বিভিন্ন রকম দূরত্ব তৈরি করা ও তা বজায় রাখা। প্রাণিজগৎ ও ভিন্নধর্মী বাস্তুতন্ত্র থেকে মানবসমাজের আগ্রাসনের সামগ্রিক দূরত্ব। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে যথাযথ দূরত্ব। অপরিসীম বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভোগবাদ থেকে দূরত্ব, উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংসের থেকে দূরত্ব। তা না হলে বর্তমান ‘সামাজিক দূরত্ব’ কোভিড-১৯’এর সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারলেও এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ও প্রাণঘাতী ব্যাধি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি, জার্মানি