শতং বদ, মা লিখ। এমন একখানা প্রজ্ঞা তো আকাশ থেকে পড়েনি, জ্ঞানীগুণীরা অনেক ঘাটের জল খেয়ে শিখেছিলেন— মুখে যা খুশি বলো, একশো বার বলো, কিন্তু লিখতে যেয়ো না, তা হলেই বিপাকে পড়বে। যা দিনকাল পড়েছে, মুখের কথাও এখন আর নিরাপদ নয়। কেউ রেকর্ড করে ফেললে তার মারণক্ষমতা লিখিত অক্ষরের সহস্রগুণ হয়ে উঠতে পারে। আর, ডিজিটাল বক্তৃতা তো বুমেরাং হওয়ার জন্য বলিপ্রদত্ত, একটু অসাবধান হলেই চিত্তির। কাণ্ডজ্ঞানের এই প্রথম ভাগটি ভুলে গিয়ে নীতি আয়োগের বড়কর্তা অমিতাভ কান্ত সম্প্রতি শুকনো ডাঙায় আছাড় খেলেন। একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কথায় কথায় কেবল বলেছিলেন, ‘উই আর টু মাচ অব আ ডেমোক্র্যাসি’। শুনেই লোকজন মাৎ-মাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল: ‘গণতন্ত্রের বাড়াবাড়ি? এ কী অন্যায় কথা? অ্যাঁ?’ বড়কর্তা তড়িঘড়ি জানালেন, ‘আমি মোটেই এ-রকম কিছু বলিনি’— তিনি নাকি রফতানি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। কাকটা অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলল, “হয় নি, হয় নি, ফেল্।”

বেকুব বনে যাওয়ার পরে নিজের ওপর রাগ হয়, আবার একটু অবাকও লাগে। বেচারা বড়কর্তাও হয়তো ভাবছেন, কী আশ্চর্য! রোজ নিজেদের মধ্যে যে-কথা বলাবলি করি, জনসমক্ষে সেটা উচ্চারণ করে ফেলেছি বলে এত হট্টগোল! ঠিকই। যাঁরা ক্ষমতার চেয়ারে বসেন, কেবল বড় চেয়ার নয়, মেজো সেজো ছোট যে কোনও মাপের চেয়ারে বসলেই হল, তাঁরা অনেকেই নানা উপলক্ষে বলে থাকেন— এত গণতন্ত্র চলে না, সকলের সব কথা শুনতে গেলে আর কাজ করে ওঠা যাবে না। নীতি আয়োগের সেনাপতিও তেমনটাই মনে করবেন, এ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এবং, ভুললে চলবে না, তিনি মন্তব্যটি করেছেন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে, যখন কৃষকদের বিক্ষোভে কৃষি আইন বানচাল হতে বসেছে, মাস দুয়েক আগে যে কৃষি আইন পাশ হওয়ার পরে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, নব্বইয়ের আর্থিক সংস্কার এত দিনে কৃষিতেও এসে পৌঁছল। এমন যুগান্তকারী পদক্ষেপ চাষিদের বাধায় থমকে যাবে? এবং তার পরেও সত্যি কথাটা মুখ ফুটে বলা যাবে না? এ-রকম হলে বিশ্বসংসারের ওপরেও রাগ ধরে যায় বইকি, মনে হতেই পারে, নিকুচি করেছে এই ভণ্ডামির। যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না, ব্যস। সারাক্ষণ পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকতে হবে কেন?

উত্তরে বলতেই হয়: সত্য, সে যে সুকঠিন। সত্য এই যে, ক্ষমতার অধীশ্বররা সংস্কারের নামে অর্থনীতিকে যে পথে নিয়ে যেতে চান, গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্তটুকু মানলেও তাঁরা সে পথে এগোতে পারবেন না। তার সহজ কারণ— সেই পথে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের লোকসান, লাভ কেবল তাঁদের, যাঁরা অর্থনীতির সিংহভাগ নিজেদের দখলে রেখেছেন এবং সিংহতর ভাগ দখল করাই যাঁদের একমাত্র সাধনা। অতএব গণতন্ত্রকে পদতলে রেখে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই তাঁদের পছন্দসই সংস্কার সম্ভব। এ বিষয়ে যদি কোনও সংশয় থেকেও থাকে, সংসদের গত অধিবেশনটির পরে তা নির্মূল হয়েছে। কৃষি আইন এবং শ্রম আইন, এই দু’টিই বদলানোর চেষ্টা চলছিল বহু দিন ধরে, মোদী জমানার অনেক আগে থেকেই। সেই চেষ্টার পিছনে কর্পোরেট দুনিয়ার নিরন্তর চাপ ছিল: কৃষিপণ্যের বাজার খুলে দেওয়ার চাপ, সংগঠিত শ্রমিকদের যেটুকু রক্ষাকবচ আছে সেটুকুও সরিয়ে নেওয়ার চাপ। একের পর এক সরকার সেই ফরমায়েশ মেটানোর চেষ্টা চালিয়েছে, সংসদীয় গণতন্ত্রের গাঁট পেরিয়ে কাজটা হাসিল করতে পারেনি। অতিমারির আতঙ্ক এবং শাসক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, দুইয়ের মিলিত আশীর্বাদে সেই গ্রন্থিটি এ-বার ছিন্ন করা গেল, আইন পাশ হয়ে গেল, রাষ্ট্রনায়করা বললেন: ‘ঐতিহাসিক’, অমিতাভ কান্তরা বৃন্দগান গাইলেন: ‘ঐতিহাসিক’। ঐতিহাসিক তো বটেই— ভারতীয় অর্থনীতিতে কর্পোরেট শাসনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হল। গণতন্ত্রের দাবি মেনে, সব প্রতিবাদ এবং সমালোচনার সদুত্তর দিয়ে বা নিজেদের নীতি শুধরে নিয়ে, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী-সহ বৃহত্তর সমাজের সম্মতি উৎপাদন করে এই অগ্রগতি সম্ভব নয়, রথের চাকা গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের জমিতে বসে যাবে।

সেই অগতির দায় গণতন্ত্রের নয়, ভুল পথ নির্বাচনের। সে পথ এই কারণে ভুল যে, তা জনস্বার্থের প্রতিকূল। গণতন্ত্রের শর্তে অর্থনীতিকে চালনা করতে চাইলে সম্পূর্ণ অন্য পথে চলতে হয়। তার লক্ষ্য সামাজিক ন্যায়, যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার সকলের প্রকৃত প্রয়োজন মেটানো, সকলকে সুস্থ এবং সম্মানিত জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা। ভাত নেই, কাপড় নেই, রোজগার নেই, লেখাপড়া শেখার সুযোগ নেই, অসুখ করলে চিকিৎসার সামর্থ্য নেই, জীবন ও জীবিকার ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই— এমন বিভীষিকাকে মেনে নিয়ে যে উন্নয়ন তার রথ চালাতে চায়, গণতন্ত্র তাকে মানতে যাবে কোন দুঃখে? সামাজিক ন্যায়ের প্রাথমিক শর্তগুলিকেও অগ্রাহ্য করে অথবা সরাসরি অস্বীকার করে মুনাফার শৃঙ্গ জয়ে নিবেদিতপ্রাণ সংস্কারকে যে ব্যবস্থা মেনে নেয়, সে আর যা-ই হোক, গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্রের বাড়াবাড়ি আমাদের সমস্যা নয়, সমস্যা— গণতন্ত্রের ঘাটতি। জনস্বার্থবিনাশী ক্ষমতার অভিযানে আমরা প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারিনি, যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ক্ষমতাবানদের মুখের ওপর বলতে পারিনি: গণতন্ত্র উন্নয়নের বাধা নয়, তোমরা যাকে উন্নয়ন বলে চালাতে চাও সেটাই গণতন্ত্রের বাধা।

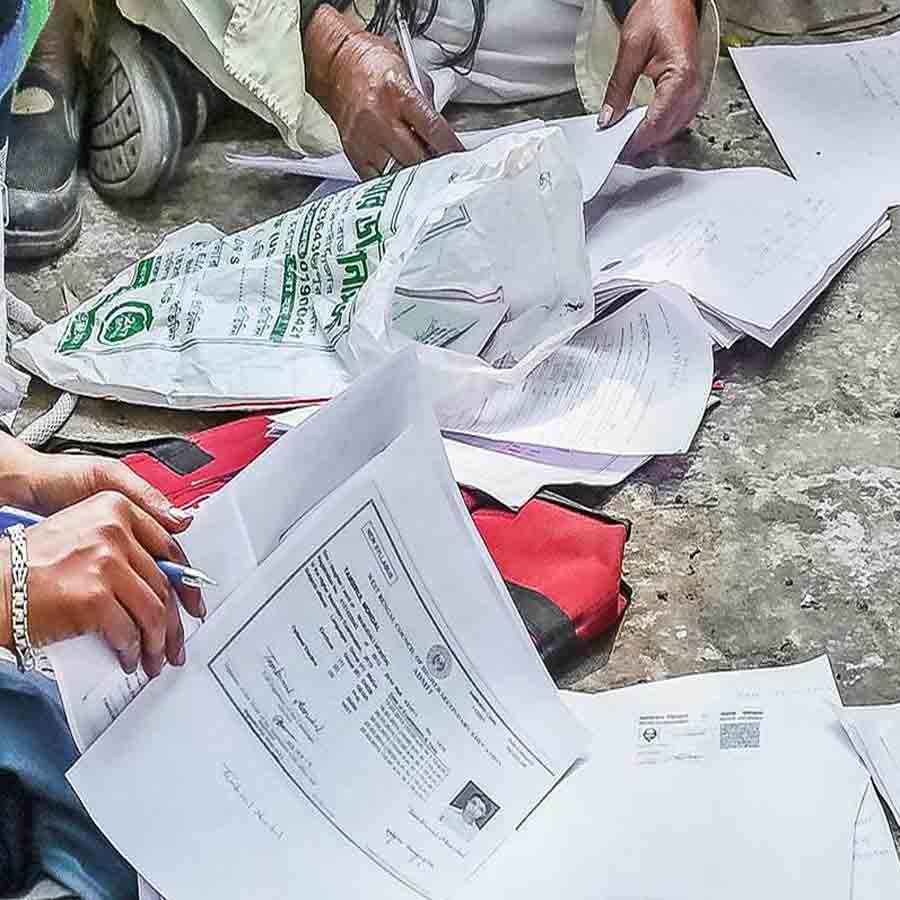

সেই ঘাটতি এ-বার পূরণ হবে কি? ভারতীয় রাজনীতির মৃতদেহে জীবনসঞ্চারের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এক দিকে কৃষকদের প্রতিবাদী অবস্থান এবং অন্য দিকে শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী দলগুলির আন্দোলন এক নতুন সম্ভাবনার কথা বলছে। এক নিশ্বাসে এটাও বলে রাখা দরকার যে, সম্ভাবনা আর প্রত্যাশা এক নয়। আশাবাদী হয়ে ওঠার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের স্বার্থগত অবস্থান বা তাঁদের প্রধান দাবি, কোনওটাই বৃহত্তর জনস্বার্থ বা গভীরতর সামাজিক ন্যায়ের ব্যাপার নয়— তাঁরা মুখ্যত ফসলের ভাল দাম চাইছেন। আবার, বামপন্থী দল তথা শ্রমিক সংগঠনগুলিও এ যাবৎ তাদের চিরাচরিত ছকের মধ্যেই আন্দোলিত হচ্ছে, যে ছকে নড়াচড়া করতে করতে গত কয়েক দশক ধরে তারা উত্তরোত্তর হীনবল হয়েছে। সুতরাং আজকে যে প্রতিবাদী কণ্ঠ, কাল যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে, বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু তার পরেও সম্ভাবনাটা মিথ্যে হয়ে যায় না। কৃষক আন্দোলনের নিজস্ব স্বার্থ যত সীমিতই হোক, তা অচলায়তনের একটা আগল ভেঙে দিয়েছে। চোখ-রাঙানো জবরদস্তি যে শাসকদের ধর্ম, নির্ভীক প্রতিবাদীরা তাঁদের চোখে চোখ রেখে বলছেন: তোমরা এ ভাবে যা চাও তা-ই করতে পারো না, আমাদের কথা না শুনলে আমরাও তোমাদের কথা শুনব না! এই সমস্বর প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক তাৎপর্য তুচ্ছ করার নয়। বড়কর্তারাও সেটা বিলক্ষণ জানেন। জানেন বলেই তাঁরা চিন্তিত, যে চিন্তা তাঁদের কখনও কখনও বেসামাল করে তোলে।

ওঁদের আসল উদ্বেগ এটাই যে, রাজনীতির চাপে পড়ে রাষ্ট্রযন্ত্র পিছিয়ে যাবে না তো? নীতি আয়োগের সিইও তাঁর ভাষণে মোদী সরকারের ‘রাজনৈতিক সদিচ্ছা’র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছেন, একের পর এক সাহসী সংস্কারেই সেই সদিচ্ছার প্রমাণ মিলছে। সাহস, সদিচ্ছা, এই শব্দগুলো আর্থিক সংস্কারের প্রচারে বহুব্যবহৃত। তার একটা বিশেষ কারণ আছে। বিভিন্ন দিক থেকে অর্থনীতির বিভিন্ন পরিসরে দখল নেওয়ার অভিযান চালানোর জন্য কর্পোরেট অধিপতিরা রাষ্ট্রের কাছে যা চান, তার আসল নাম বুলডোজ়ার। অথচ গণতন্ত্রের বাতাবরণ বজায় রাখতে হলে সে-নাম মুখে আনতে নেই। তাই উদ্ভাবিত হয়েছে নানান সুশ্রাব্য উপাধি: রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সাহসী সংস্কার, বলিষ্ঠ প্রত্যয়। কিন্তু এ-সত্য সিইও’দেরও অজানা নয় যে, বুলডোজ়ারের লীলা মাত্রা ছাড়ালে উপাধির বহরে তার স্বরূপ আড়াল করা যায় না। তার চারণভূমি যত প্রসারিত হয়, দাপট যত বাড়ে, প্রতিবাদও তত বিস্তৃত এবং জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা জাগে। ইদানীং যেমন জাগছে। সেই বিভিন্ন দিক থেকে উঠে আসা বহুস্বরকে সংহত করা গেলে, একটি আন্দোলনের সঙ্গে অন্য আন্দোলনের সংযোগ সাধিত হলে প্রতিস্পর্ধার জোর বাড়বে। তার চাপে বড়কর্তাদের আশঙ্কা সত্য হয়ে উঠতে পারে, রাষ্ট্র পিছু হটতে পারে। সেটাই আপাতত গণতান্ত্রিক রাজনীতির লক্ষ্য।