২০১১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির একটি সঙ্কলনের শিরোনাম দ্য লাস্ট হারভেস্ট। নামে স্পষ্টতই আছে বিখ্যাত গান “দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-’পরে”-র প্রতিধ্বনি। বইতে লেখা হয়েছিল, “চিত্রকলা ছিল তাঁর সমৃদ্ধ সৃজনশীল জীবনে প্রবেশকারী শেষ শিল্পরূপ।” বিনা প্রশ্নে এই মন্তব্য মেনে নিলে উপেক্ষা করতে হয় জীবনসায়াহ্নে কবির বহুমুখী সাধনার ইতিহাসকে।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল ১৯২৬), শান্তিনিকেতনে বসে গান বাঁধলেন কবি—“বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে/ ছেড়ে যাব তীর মাভৈ-রবে”। নটীর পূজা নাটিকার জন্য লেখা এই গানটিতে ফুটে ওঠে শেকল ভাঙার ইচ্ছা, ‘অকূল প্রাণের... উৎসবে’ মেতে ওঠার সঙ্কল্প। কিন্তু নাট্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই গানে লুকিয়ে আছে একটা বড় ছবি। পঁয়ষট্টি বছরের জন্মদিনের প্রাক্কালে লেখা কবির এই গানটি আসলে নতুন প্রত্যয়ের ঘোষণা।

অবশ্য বাঁধন ছেঁড়ার সাধন কবির জীবনে এই প্রথম নয়। এ রকম অন্তত তিনটি প্রকল্প ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২-এ শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এখানে যে সাধনের কথা বলা হচ্ছে, তার ঝোঁকটা অন্য দিকে।

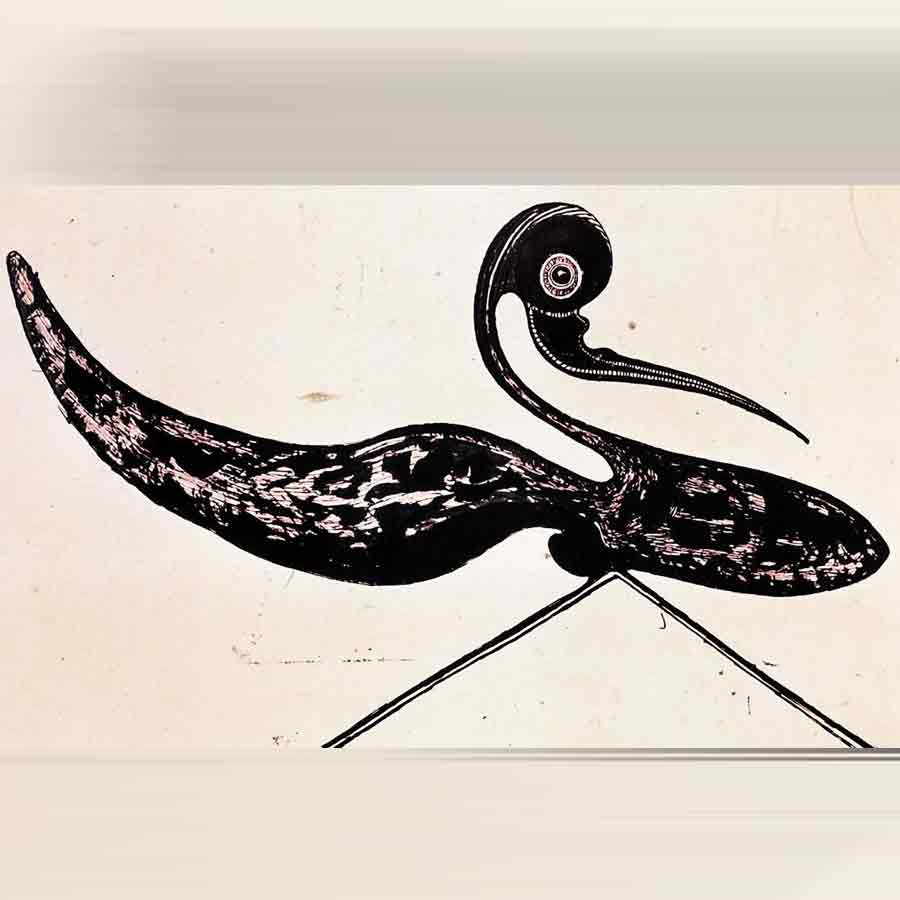

জীবনের শেষ পনেরো বছর ‘চিত্রলেখা দেবী’র কাছে রীতিমতো মনপ্রাণ সমর্পণ করে প্রায় দু’হাজার ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেই ছবিগুলোকে বলেছেন ‘যূথভ্রষ্ট শ্রেণীহারা’, আর নিজের ছবি-আঁকাকে বলেছেন ‘কালাপাহাড়ি’। এ সবের ব্যাখ্যায় না গিয়ে আমরা শুধু তুলে ধরব কবিরই উক্তি, “আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে বেশ সুন্দর হয়েছে তখন আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমনি ক’রে তার এক-একটা রূপ বের হয়।” এ তো প্রবল আত্মবিশ্বাসী এক আধুনিকতাবাদী শিল্পীর মেজাজ। ১৯২২ সালে কলকাতায় আধুনিকতাবাদী চিত্রশিল্পের প্রথম প্রদর্শনীটি আয়োজনে ছিল কবির সমর্থন এবং সাহায্য। সেখানে ছিল হ্বাসিলি কান্দিনস্কি, প্যল ক্লি আর বাউহাউস প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের কাজ। তবু রবীন্দ্রনাথ কোনও আধুনিকতাবাদী ইস্তাহার তৈরি করেননি নিজের ছবিতে। বরং কে জি সুব্রহ্মণ্যন কবির ছবিতে দেখেছেন অবাধ স্বতঃস্ফূর্ততা আর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ।

স্থাণু রূপ নিয়ে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশিই চলচ্চিত্রের সজীবতা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে লেখা একটি চিঠিতে সিনেমাকে বলেছেন ‘দৃশ্যের গতিপ্রবাহ’ আর ‘রূপের চলৎপ্রবাহ’। ১৯৩০ সালের মে মাসে দেওয়া হিবার্ট বক্তৃতাগুচ্ছে বলেছেন সিনেমায় সময়ের সঙ্কোচন আর সম্প্রসারণের কথা। জুলাই মাসে প্রস্তাবিত একটি ছবির ট্রিটমেন্ট বা চিত্রনাট্য-চুম্বক হিসাবে লিখেছিলেন দ্য নিউকামার। এটি লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে আছে রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালায়। ১৯৩২ সালে তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল চলচ্চিত্র নটীর পূজা। সেই অভিজ্ঞতাও সুখের হয়নি। জীবনের শেষ দশটি বছর সিনেমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ ছিল না কবির। কিন্তু এমনও নয় যে, মাধ্যমটিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি।

আমরা যদি ধৈর্য নিয়ে পড়ি কবির অন্তিম দশকের সৃষ্টিধর্মী রচনা, তা হলে দেখব সেখানে সিনেমার এক সামাজিক চালচিত্র তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সিনেমা যে গুরুত্বপূর্ণ এক সামাজিক চিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারই স্বীকৃতি দিচ্ছেন তিনি। সমকালীন সিনেমার পীড়াদায়ক রূপ আর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সত্ত্বেও শিল্পমাধ্যমটির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে দেখেছেন সদর্থক, বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই।

এরই পাশাপাশি দিনান্তবেলার রবীন্দ্রসাহিত্যে মাঝেমাঝেই জন্ম নিয়েছে অক্ষরনির্ভর ‘দৃশ্যের গতিপ্রবাহ’ বা ‘রূপের চলৎপ্রবাহ’। আমাদের চলচ্চিত্রচর্চার অভ্যাস বলে, সাহিত্যই সিনেমায় ছায়া ফেলে। কিন্তু উল্টো যাত্রায় সিনেমাও যে ছায়া ফেলেছে সাহিত্যে, ১৯৩০-এর দশক থেকেই পাশ্চাত্যে গ্রাহাম গ্রিন, জেমস জয়েস, আলেকজ়ান্ডার ডবলিন, ডব্লিউ এইচ অডেন, টি এস এলিয়ট, জঁ ককতো-র মতো আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিকের দল এর প্রমাণ রেখেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে চলচ্চিত্রের ছায়া? রবীন্দ্রনাথ ঘোষিত আধুনিকতাবাদ-বিরোধী। তবু তাঁর মনেও আধুনিক বা আধুনিকতার একটা ধারণা ছিল। তাতে নেই পুরাতন বা ঐতিহ্যের বর্জন, আবার নূতনের ব্যাপারে উদাসীনতা। ফলে জীবনসায়াহ্নে কবি অনেক সময় নিজের শর্তে সিনেমার রূপনির্মাণ-কৌশলকে প্রতিস্থাপিত করেছেন সাহিত্যে। প্রমাণ আছে চার অধ্যায়, শেষের কবিতা, সে বা গল্পসল্প-র মতো কথাসাহিত্যে আর ‘এপারে-ওপারে’ (নবজাতক), ‘কাঁচা আম’ (আকাশপ্রদীপ) বা ‘চলচ্চিত্র’-র (ছড়া) মতো কবিতায়।

এটা হল সেই কালপর্ব, যখন বাক্যের সৃষ্টির উপর তাঁর সংশয় জন্মে গেছে। এই সংশয় থেকেই তাঁর সাহিত্যে জন্ম নিল নতুন নির্মাণরীতি, যেখানে অক্ষর শব্দ আর বাক্য মিলে তৈরি করল রূপের কল্পনির্ঝর। কিন্তু কবির জীবনের শেষ ফসলকে যদি চিহ্নিত করতেই হয় তা হলে আমাদের পৌঁছতে হবে নৃত্যনাট্যের কাছে।

১৯২০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকেই জাপান, সিংহল, বালি, জাভা আর সুমাত্রায় দেখা নাচের মধ্যে ফুটে ওঠা ছন্দের দোলা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জাভা থেকে পুত্রবধূ প্রতিমাকে লিখলেন, “সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি। সেই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত করতে গেলে আখ্যানকে নাচে দাঁড় করানো চলে।” প্রতিমার করা স্কেচের সুবাদে পাশ্চাত্যের আধুনিকতাবাদী নৃত্যধারার সঙ্গেও পরিচয় হচ্ছিল তাঁর। চলচ্চিত্রনির্মাণের সমবায়ী পদ্ধতি মেনে প্রযুক্তিরহিত ‘দৃশ্যের গতিপ্রবাহ’ রচনার পরীক্ষায় মেতে উঠলেন কবি। তারই ফসল নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৮) আর শ্যামা (১৯৩৯)। গান আর নাটকের মতোই অক্ষর-নির্ভর হয়েও নৃত্যনাট্যগুলি নাচ এবং গানের যুগল সম্মিলনে তৈরি এক অন্বয়ী দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা, কবির নিজের ভাষায় ‘একটি বিশেষ সৃষ্টি’। এখানে গান সংলাপেরই মতো আর নাচ আদতে অভিনয়। দুটোই ঐতিহ্যকে আলতো ছুঁয়ে যায়, তার বশ্যতা করে না। সজীব এই দৃশ্যপ্রবাহ রূপের আর এক ধরনের উদ্ভাস। শঙ্খ ঘোষের কথায়, ‘নাচ আর গানের এক গুণফল’।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির ছবি আঁকাকে বলেছিলেন ‘আগ্নেয় উদ্গীরণ’। সাহিত্যে সিনেমার আদলে সজীব রূপনির্মাণ নিয়ে কবির পরীক্ষা ‘চলচ্চিত্রের সাহিত্যায়ন’। নৃত্যনাট্য অক্ষর ব্যবহার করেই সজীব রূপনির্মাণ, ‘অধরা মাধুরী’-কে ‘ছন্দোবন্ধনে’ বাঁধা। এই ইতিহাস থেকেই‘বাঁধন ছেঁড়ার সাধন’ গানটির মধ্যে লুকিয়ে থাকা বড় ছবিটায় পৌঁছতে পারব আমরা। ঠিক এক বছর পরেই অবশ্য কবি নিজেই ছবিটাকে স্পষ্ট করে দিলেনরানী মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে, “এবার আমার জীবনে নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হলো। এ’কে বলা যেতে পারে শেষ অধ্যায়।” (১৪ এপ্রিল ১৯২৭) এই ‘নূতন’ আর ‘শেষ’ অধ্যায় আসলে নতুন ধরনের রূপসাধনা।

জীবনের শেষ পনেরো বছরে নিজের সৃজনশীলতার বলয়টিকে প্রসারিত করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটির উপর যেন ভর করেছিল এক কেন্দ্রবিমুখী বল। তারই প্রভাবে চেনা কক্ষপথের বাইরে বেরিয়ে কবি মেতে উঠেছিলেন ছক-ভাঙা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এ সব তাঁর কাছের মানুষদের বিস্মিত করেছিল, এবং তাঁর ভক্ত আর সমালোচকদের বিভ্রান্ত। কিন্তু তিনি নিরস্ত হননি। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে ১৯২৮ সালে যখন লিখলেন, “রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক’রে/ যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?” একমাত্রিক আবেগের গণ্ডি ছাড়িয়ে কথাগুলো হয়ে উঠল জীবনসায়াহ্নের বহুমুখী রূপসাধনারও ঘোষণা।

এই সূত্রে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই রবীন্দ্রনাথ, ভক্তদের চাপিয়ে দেওয়া ‘রাবীন্দ্রিক’ তকমা রক্ষা করার দায় যাঁর নেই। দায়মুক্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেরই লেখা ‘ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের’ এক জন হয়ে বিভা ছড়ালেন। নিবে যাওয়ার আগে প্রবল তেজে জ্বলে উঠে।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)