আমেরিকান লেখক কার্ট ভনগাট ১৯৫২ সালে একটি উপন্যাস লেখেন, যার নাম প্লেয়ার পিয়ানো। উপন্যাসটিতে এক কল্পিত যুগের কথা বলা হয়েছে, যখন প্রায় কারও কোনও চাকরিবাকরি নেই। প্লেয়ার পিয়ানো মানে যে পিয়ানো নিজেই বাজে, পিয়ানো নিজেই তার প্লেয়ার। ভনগাটের সেই জগতে যন্ত্র নিজে নিজেই চলে, মানুষের দরকারই পড়ে না। তবে এই উপন্যাসে মানুষ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকে। লেখকের মূল প্রশ্ন, যে মানুষ ‘অপ্রয়োজনীয়’, যে মানুষের কোনও কাজ নেই, তাকে ভালবাসা যাবে কী ভাবে? যন্ত্রমানব এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যখন সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিম বিশ্বে যখন হইহই করে কাজ বাড়ছে, কেউ বসে নেই, এমন সময়ে ভনগাটের মাথায় এমন একটি প্লট এল কী করে, সেটাই আশ্চর্যের! কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভনগাট-কথিত সেই দুঃস্বপ্নলোক আর তেমন অবাস্তব মনে হয় না অনেকের কাছে। যন্ত্রমানব এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দুয়ারে নাড়ে কড়া! প্লেয়ার পিয়ানো-র কথা মনে হল সংসদে সম্প্রতি উপস্থাপিত এ বছরের ‘ইকনমিক সার্ভে’ বা আর্থিক সমীক্ষার শেষ অধ্যায় দেখে। সেটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে। কিন্তু এ রচনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বিশদে ঢুকব না।

প্রতি বছর কেন্দ্রীয় বাজেটের আগের দিন প্রকাশিত হয় আর্থিক সমীক্ষা। বরাবরের মতোই, এ বছরও ৪৩৬ পৃষ্ঠার নথিটি যারপরনাই নীরস তথ্য ও দুর্বোধ্য যুক্তিতে ঠাসা। করের আওতায় থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাবতীয় মনোযোগ যে-হেতু তাদের জন্য বাজেটে কী থাকল না-থাকল’র খোঁজেই কেন্দ্রীভূত থাকে, আর বাজেটের দিন এবং তার পরের দিন সংবাদমাধ্যমগুলি যে-হেতু সেই আলোচনায়ই নিবদ্ধ থাকে, টেলিভিশনের ‘বিশেষজ্ঞ’রাও অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনে বা না-শুনে হাতে গরম বিশ্লেষণ উপহার দিয়ে নিজ নিজ কাজে চলে যান। বাজেট-আলোচনার মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে যে টুকরো-টাকরা মন্তব্য পাওয়া যায় তার অনেকটাই লোককথা-নির্ভর, সরকারি বা অসরকারি কোনও নথির সমর্থন সচরাচর থাকে না সে মন্তব্যে। অথচ আর্থিক সমীক্ষা থেকে জুতসই অংশ তুলে সে কাজটি দিব্য করা যেত।

কর্মসংস্থান কিংবা বেকারত্বের বিষয়টিই ধরা যাক। সরকার আশা প্রকাশ করেছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জিডিপির বৃদ্ধি হবে ৬.৪%। সংখ্যাটি এমনিতে খুব খারাপ নয়। কোভিড অতিমারির বছর থেকে গত চার বছরে প্রথমে জিডিপির দ্রুত পতন হয়, তার পর উত্থান। কিন্তু এই পতন-উত্থানের মধ্যে একটি গুরুতর ব্যাপার যে ঘটে গেছে, তা অবশ্য বলা হয় না। যাকে ভাবা হয়েছিল ইংরেজি ‘ভি’ আকৃতির মতো সাদাসিধে হবে, তা আদতে হল ‘কে’ আকৃতির। ‘ভি’-র একমাত্র ডান বাহু যেমন ঊর্ধ্বমুখী হয়, ‘কে’-র আবার দু’টি বাহু— একটি ঊর্ধ্বমুখী, আর অন্যটি নিম্নমুখী। এই নিম্নমুখী বাহুটি নিয়ে যতটা উদ্বেগ হওয়া উচিত, গত কয়েক বছরের সরকারি বয়ানে তা দেখা যায়নি।

জিডিপি বা জাতীয় আয়কে সব ভারতবাসীর আয়ের যোগফল হিসাবে ভাবা যায়। কোভিডের সময়ে যখন জিডিপি দ্রুতগতিতে কমে গেল, তখনও অম্বানী-আদানির মতো অত্যুচ্চ শ্রেণির অনেকের এবং সরকারি বেতনভুক কর্মী ও শিক্ষক-অধ্যাপকের মতো ব্যক্তিবর্গের আয় বেড়েছে। তা হলে সহজ অঙ্কের হিসাবেই বোঝা যায়, কোভিডের দু’বছরে যদি কিছু মানুষের আয় অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হয়ে থাকে, তা হলে কিছু মানুষের আয় অবশ্যই তেমন বাড়েনি, বা কমেছে। আয়ের এই অদ্ভুত নির্মম পুনর্বণ্টন যা কোভিডের সময়ে ঘটে গেল, তার বিপরীতমুখী কিছু কি সাম্প্রতিক কালে এসে দেখা গেল? একেবারেই না। এর জন্যে অতিমারিকেও পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। সমাজের অন্তঃস্থলে যে অসাম্যের বসত, অতিমারি তাকেই আরও গভীর ও তীব্র করে তুলল। অর্থনীতির পুনরুত্থানের যে উজ্জ্বল ছবি মুখ্য উপদেষ্টা গত বছর পর্যন্ত দেখিয়ে আসছিলেন, সেখানে এই আখ্যানের স্থান ছিল না। এ বারের আর্থিক সমীক্ষা কর্মসংস্থানের বৃদ্ধিকে যে ভাবে ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছে, ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ছে। তা ছাড়া গড়পড়তা প্রকৃত মজুরি যে বাড়ার বদলে কমেছে, দেখা গেল সে বিষয়টিও সমীক্ষার পাতায় গুরুত্ব পেয়েছে।

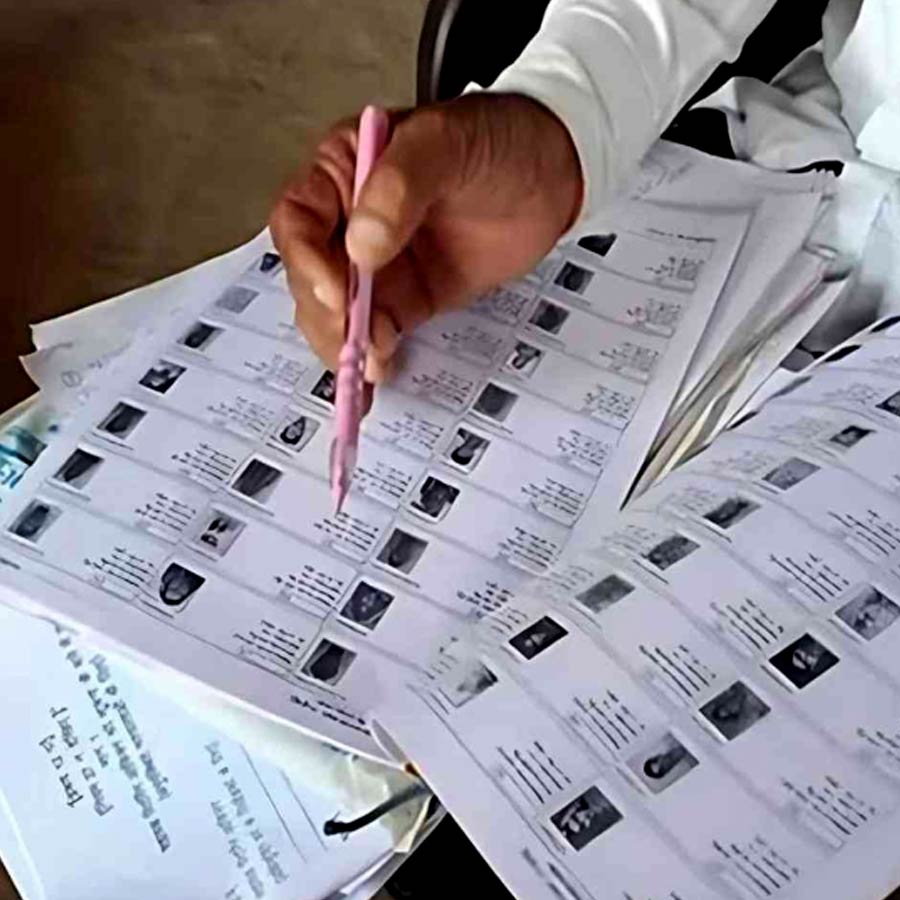

ভারতের বেকারত্বের সমস্যা ক্রমশ লোককথার অংশ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি দশকে সরকারি হিসাবে বেকারত্বের হার ধারাবাহিক ভাবে বেড়ে এসেছে। ২০১৭-১৮’য় তা যখন ছ’শতাংশের সামান্য উপরে উঠল, জানা গেল বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে তা সর্বোচ্চ। যা নিয়ে খানিক হইচইও হয়েছিল। তার পর থেকে, কোভিডের সময়টুকু ছাড়া, বেকারত্বের হার ছ’সাত শতাংশের মধ্যেই থেকেছে। অতি সম্প্রতি তা অনেকটা কমে হয়েছে ৩.২%। স্বভাবতই সরকার এর কৃতিত্ব নিতে ছাড়েনি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যে ‘কর্মসংস্থান’-এর জন্য বেকারত্ব কমে গেছে বলা হচ্ছে, তার বেশির ভাগটাই আসলে বিনা মজুরিতে পারিবারিক উদ্যোগে যুক্ত থাকা মহিলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য। আপনি যদি আপনার স্বামীর দোকানে দুপুরের দিকটা একটু বসেন, যখন আপনার স্বামী মধ্যাহ্নের আহার সারছেন, তা হলে আপনি আর বেকার নন, আপনি ‘পারিবারিক উদ্যোগে রোজগারহীন স্বনিযুক্ত’। আশ্চর্যের বিষয়, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার বার্ষিক ‘পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে’র যে তথ্যের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, বেকারত্ব কমেছে, সেই তথ্যেরই অন্দরে থাকা এই স্বরোজগারহীন স্বনিযুক্ত মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধিও এ বারের আর্থিক সমীক্ষাই উল্লেখ করেছে। গত কয়েক বছরে সরকারি ভাষ্যে এর পরিবর্তে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিকে। অর্থাৎ বেশি মানুষ পিএফ-এ সংযুক্ত হচ্ছেন মানে কর্মসংস্থান বাড়ছে। রোজগারহীন স্বনিযুক্ত মহিলাদেরও যদি কর্মে নিযুক্ত বলে ধরা হয়, তা হলে সংজ্ঞা অনুসারে ‘কর্মসংস্থান’ বাড়ছে। এতে ভুল নেই। কিন্তু পিএফ-এ যোগদানের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে কর্মসংস্থান নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না।

২০১৭-১৮’য় স্বনিযুক্তিতে যুক্ত থাকা মানুষ যে কোনও কর্মে নিযুক্ত থাকা মোট কর্মী-সংখ্যার ৫২.২% ছিল, যা ২০২৩-২৪’এ বেড়ে হয়েছে ৫৮.৪%। অন্য দিকে, নিয়মিত বেতনভুক কর্মী ওই একই সময়ে ২২.৮% থেকে কমে হয়েছে ২১.৭%। এই তথ্য থেকে অর্থনৈতিক সমীক্ষার অদ্ভুত অনুসিদ্ধান্ত— মানুষ বাঁধাবাঁধি চাকরিতে না গিয়ে স্বাধীন উদ্যোগের দিকে ঝুঁকছে। এই দাবিকে এক লহমায় নস্যাৎ করে দেওয়া যায়, যদি এই দু’ধরনের কাজ থেকে গড়পড়তা আয়ের তুলনা করি। বারো মাস নিয়মিত বেতন পাওয়া কর্মীদের গড়পড়তা মাসিক আয় যেখানে ২০৭০২ টাকা, স্বনিযুক্তদের গড় আয় সেখানে ১৩২৭৯ টাকা। যদি মহিলাদের কাজকে পৃথক করে দেখি, তা হলে দেখব যে, স্বনিযুক্ত মহিলাদের গড় মাসিক আয় ৫৪৯৭ টাকা আর নিয়মিত চাকরিতে মহিলাদের মাসিক গড় আয় ১৬৪৯৮ টাকা। নিয়মিত চাকরিতে তিন গুণ বেশি রোজগার হলেও তাঁরা শুধুমাত্র নিজের সুবিধামতো সময়ে কাজ করার স্বাধীনতার জন্যে বেছে নিচ্ছেন স্বনিযুক্তি, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। আসলে নিয়মিত মাসমাইনের চাকরির অভাবই বাধ্য করছে স্বনিযুক্তি বেছে নিতে।

দেখা যাচ্ছে কৃষিতে যুক্ত মানুষের সংখ্যা গত কয়েক বছরে অনেকটা বেড়েছে— বিশেষত মহিলাদের— ও দিকে পুরুষদের সংখ্যা কমেছে। উন্নয়নের প্রচলিত আখ্যান বলে যে, উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে যুক্ত মানুষের সংখ্যা কমবে, আর শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে তা বাড়বে। তাই কৃষিতে যুক্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলা শ্লাঘার বিষয় নয়। আরও চিন্তার বিষয় হল, গত কয়েক বছরে প্রকৃত মজুরি কমেছে। এ সব থেকে বলা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজের জগৎকে এলোমেলো করে এক ডিসটোপিয়ান বিশ্বের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে— এই ভাবনায় নিমজ্জিত হওয়ার আগে ভাবতে হবে, প্রাক্-এআই কাজের জগতেও যে শ্রমের বৃহদাংশ উদ্বৃত্ত এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তা নিয়েই বা নীতি নির্ধারকরা কী ভেবে উঠতে পেরেছেন!

ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ় কলকাতা

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)