সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে কলকাতা বন্দরের নাম বদলানোর প্রস্তাব দেন, নিঃসন্দেহে সেই বিতর্কিত আইকনকে বাজি ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। নাম বদলের ক্ষেত্রে এত মহান দেশনায়কদের ছেড়ে শ্যামাপ্রসাদের মতো সাম্প্রদায়িক নেতার নির্বাচন নিয়ে বাংলার দিকে দিকে জোরালো প্রতিবাদও হয়েছে।

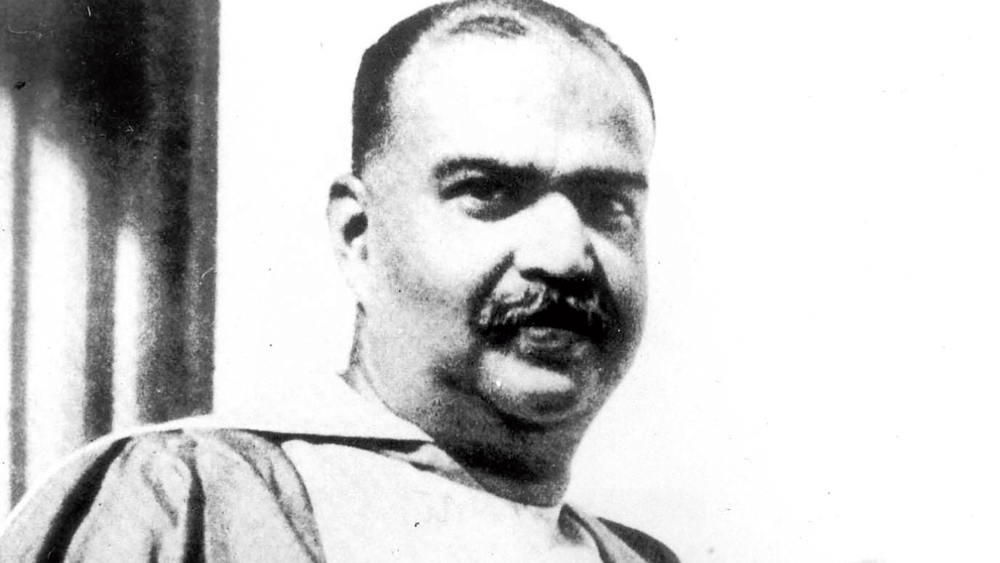

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদকে কি সত্যি সত্যি সাম্প্রদায়িক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়? পশ্চিমবঙ্গকে এক পৃথক রাজ্য হিসেবে সৃষ্টি করার জন্য তাঁর কতটা অবদান ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। সঙ্ঘের মুখপত্র ‘স্বরাজ’-এ (২৩ জুন, ২০১৯) জোর দিয়ে বলা হয়েছে, হিন্দু বাঙালিদের ‘আগাম নিশ্চিহ্ন’ হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যর আশুতোষের (‘বাংলার বাঘ’ নামে যিনি পরিচিত) ছেলে হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদের উপরে অনেকেরই নজর ছিল। বিশেষত, ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছেলে হওয়ার বিপদও রয়েছে। স্নাতক স্তরে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু তাঁর বাবা মাতৃভাষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করায়, তিনি স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা নিতে বাধ্য হন। আইনেও তিনি পারদর্শিতা দেখান। শ্যামাপ্রসাদের ক্লাসে অন্য কোনও মেধাবী ছাত্র পড়তে চাইত না। কারণ তারা সকলেই জানত, শ্যামাপ্রসাদই সেরা হবে। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল।

এই ফিসফাস যে অমূলক নয়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অন্য সমসাময়িকের লেখায় তার প্রমাণ রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের আধারে লেখা লোকসভা সেক্রেটারিয়টের ‘এমিনেন্ট পার্লামেন্টারিয়নস’-এর পৃষ্ঠা চারে লেখা হয়েছে, ‘‘ছাত্রবয়স থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে বাবাকে সাহায্য করতেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯২৩ সালে আশুতোষের মৃত্যু হয়। অগত্যা শিক্ষাক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদকে আসতেই হয়, যদিও তখনও তিনি ছাত্র।’’

তাঁর বাবা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ছিলেন, তখন শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে বাবার মৃত্যুর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা, সেনেটে নির্বাচিত হন তিনি। তখন তাঁর ২২ বছর বয়স। পড়াশোনাও শেষ হয়নি। ১৯২২ সালে ২১ বছর বয়সে সুধাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের পাঁচ সন্তানের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের যখন ৩৩ বছর বয়স, তখন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পুনর্বিবাহের সুযোগ থাকলেও তিনি আর বিয়ে করেননি।

স্ত্রীর প্রয়াণের বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কমবয়সি উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮, চার বছরের মেয়াদে তাঁর উদ্যোগে অনেক নতুন শাখায় পড়াশোনা শুরু হয়। যার মধ্যে ছিল মহিলাদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম এবং গৃহবিদ্যার পঠনপাঠন। কৃষিবিদ্যা নিয়ে লেখাপড়ার শুরুও তাঁর হাতে। স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপরে তিনি বিশেষ জোর দেন। চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষা নিয়ে চর্চার শুরু তাঁর হাতে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল, আশি বছরের ইংরেজির একাধিপত্য ভেঙে বাংলা মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথকে ‘বিশিষ্ট প্রফেসর’ হিসেবে নিয়োগ করার কৃতিত্বও তাঁর। ১৯৩৭ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় সমাবর্তনী ভাষণ দিয়েছিলেন কবিগুরু। হিন্দি এবং উর্দু ভাষার শিক্ষাকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। স্নাতক স্তরে অহমিয়া ভাষা চালু করেছিলেন। কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, জনস্বাস্থ্য, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ববিদ্যা, অঙ্ক এবং এরোনটিক্স শাখায় পঠনপাঠনের শুরুও তাঁরই হাতে। ১৯৩৮ সালের ৮ অগস্ট উপাচার্য হিসেবে তাঁর মেয়াদ ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট ডিগ্রি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সেনেট। এতে অনেকেই আপত্তি তুলেছিলেন। যদিও তৎকালীন আচার্যের এ বিষয়ে কোনও আপত্তি ছিল না। তাই চেয়ার ছাড়ার তিন মাসের মধ্যেই এই সম্মান পেতে পারতেন শ্যামাপ্রসাদ।

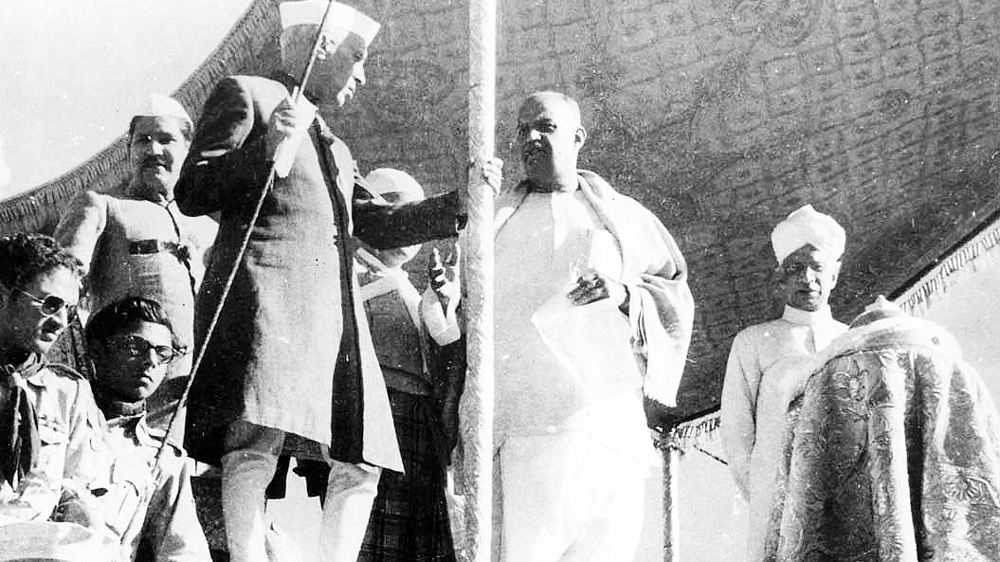

জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে

১৯২৯ সালে কংগ্রেসের টিকিটেই বাংলার বিধানসভায় পা রেখেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের বাকি সদস্যরা প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেন। তখন নির্দল প্রার্থী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে পুনর্নির্বাচিত হন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে লড়াই করেন তিনি। ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার (ভারত সরকারের) আইন অনুযায়ী, সেই নির্বাচন হয়েছিল এবং তাতে জয়ী হন শ্যামাপ্রসাদ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উত্থান হলেও, বাংলায় হিন্দু-মুসলিমের সরকার গড়তে রাজি হয়নি কংগ্রেস। যদিও এ কে ফজলুল হকের ‘কৃষক প্রজা পার্টি’ সেই সরকারে থাকতে রাজি হয়েছিল। ক্রমশ মুসলিম লিগের কাছাকাছি চলে আসেন ফজলুল। লিগের সাহায্যে জোট সরকার গড়েন তিনি। ১৯৩৯ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ছিল, সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ। তবে এই ঘটনার আড়ালে যা অনেকের নজরের অগোচরে রয়ে গিয়েছিল, তা হল সাভারকরের হিন্দু মহাসভায় শ্যামাপ্রসাদের যোগদান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি (অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট) হিসেবে নিযুক্ত করা হল। ঠিক তার পরের বছর কার্যনির্বাহী সভাপতি (ওয়র্কিং প্রেসিডেন্ট) করা হল তাঁকে। সভাপতি (প্রেসিডেন্ট) হিসেবে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন তিনি। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে আয়োজিত এক হিন্দু সমাবেশে মুসলিমদের উদ্দেশে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, ‘‘যদি পাকিস্তানে থাকতে চাও, তবে ব্যাগ-পত্তর গুছিয়ে এক্ষুনি ভারত ছাড়ো...’’ সেই উক্তিরও আশি বছর বয়স হতে চলল!

১৯৪১ সালে ফজলুলের সরকারের উপর থেকে মুসলিম লিগ সমর্থন প্রত্যাহার করে। কারণ, জিন্নার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে ভাইসরয়ের যুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সঙ্গে হাত মেলান ফজলুল। এমন সময়ে শ্যামাপ্রসাদ ময়দানে এগিয়ে আসেন। বিভাজন প্রসঙ্গে হকের অবস্থান জানতেন শ্যামাপ্রসাদ। তবুও ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে বাংলায় দ্বিতীয় জোট সরকার গঠনে ফজলুলকে সাহায্য করেন। ওই বছরের ১২ ডিসেম্বর ফজলুল হকের সরকারে অর্থমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৪২-এর ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ওই পদে আসীন ছিলেন তিনি।

১৯৪২ সালের মার্চে ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পরে ১৪ জুলাই মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় ইংরেজদের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি চেয়ে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক হয়। ইংরেজরা তা মানতে রাজি না হলে, আইন অমান্য আন্দোলনের পথে নামে কংগ্রেস। আইন অমান্য এবং এর পরে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দুটোরই বিরোধিতা করেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৪২ সালের ২৬ জুলাই বাংলার গভর্নর জন হার্বার্টকে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘‘যুদ্ধ চলার সময়ে যদি কেউ জনতার আবেগ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়, সরকার যেন তার প্রতিরোধ করে। ব্রিটিশ গভর্নরকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, ‘‘আপনাদের একজন মন্ত্রী হিসেবে, আমি পূর্ণ সহযোগিতা জানাচ্ছি।’’

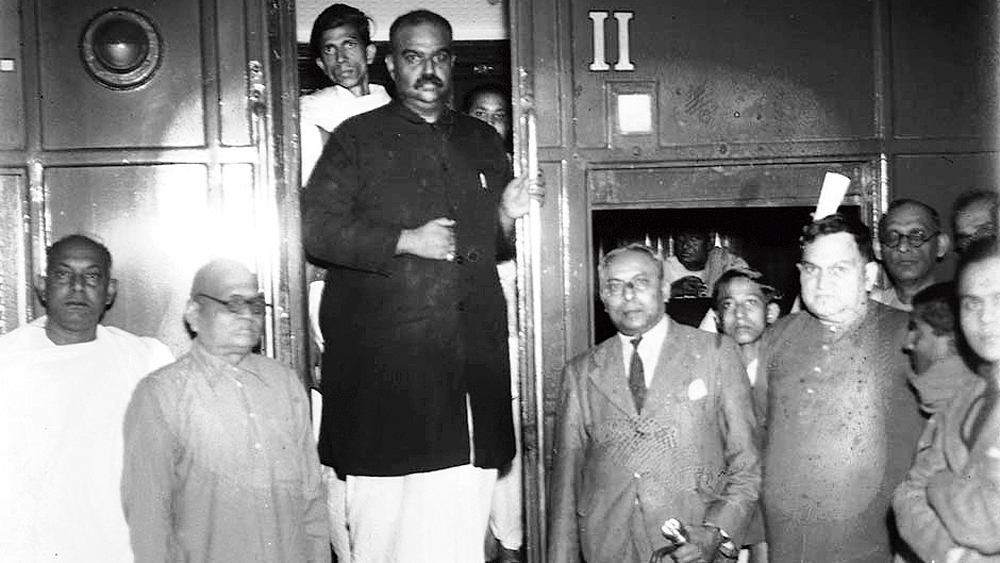

হাওড়া স্টেশনে শ্যামাপ্রসাদ

‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন যাতে ব্যর্থ হয়, তার দরবারও তিনি করেছিলেন সরকারের কাছে। মন্ত্রীরা কী প্রচার করবেন, তা-ও চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন গভর্নরকে... ‘‘যে স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের এই আন্দোলন, তা ইতিমধ্যেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশের উপরে যেন ভারতীয়দের আস্থা থাকে...’’ তবে নির্বাচিত সরকারের প্রতি গভর্নর হার্বার্টের ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ দেখে হতাশ হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কাজ করার সুযোগ না দেওয়ায় আমলাতন্ত্রের উপরেও বিরক্ত ছিলেন তিনি। সরকারবিরোধী তাঁর বক্তব্য রুখে দেওয়ায় বেশ ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। ওই একই সময়ে মেদিনীপুরের বন্যা-কবলিত জায়গা পরিদর্শন করতে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। ওই সময়ে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানেও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। মাসকয়েক আগে যে ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, তারই কড়া সমালোচনা করে ১৯৪২ সালে পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। এই ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে মান্যতা দিয়ে অনেকে শ্যামাপ্রসাদকে বলেন, ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী।

১৯৪৩ সালে বাংলায় ফজলুল হক ক্ষমতাচ্যুত হন। তার পরে খাজা নাজিমুদ্দিন রক্ষণশীল মুসলিম লিগ সরকার গঠন করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া ক্রমশ ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। তার পাশাপাশি বাংলায় দুর্ভিক্ষের হাহাকার। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলেন নাজিমুদ্দিন। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনমনও রুখতে পারেননি তিনি। এর পরে পরবর্তী প্রাদেশিক নির্বাচন স্থগিত করে দেন ব্রিটিশরা। এ দিকে নতুন নেতা হুসেন শাহিদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে ব্রিটিশ মদতপুষ্ট মুসলিম লিগ আরও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম সংরক্ষিত নির্বাচনী কেন্দ্রগুলি দখল করেছিল মুসলিম লিগ। ‘সাধারণ’ বা অ-সংরক্ষিত আসনগুলি দখল করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু হিন্দু মহাসভা নিশ্চিত ভাবে হেরে যায়।

জিন্না, সোহরাওয়ার্দি, হকের মতো বিশিষ্ট মুসলিম নেতা-সহ প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুও চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে গোটা বাংলা প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। তাঁদের দাবি ছিল, হিন্দু অধ্যুষিত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী শিল্পোন্নত এলাকা যদি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে জোটবদ্ধ না হয়, তবে স্বাধীন বাংলা কৃষিনির্ভর হয়েও পিছিয়ে পড়বে। তখন হিন্দু মহাসভা কিন্তু অবস্থান বদলে বাংলা বিভাজনের দাবি তুলল। সেই সময়ে শ্যামাপ্রসাদ শুধু হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতাই ছিলেন না, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সভার জাতীয় সভাপতি ছিলেন।

১৯৪৭ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি তারকেশ্বরে একটি বড় সভার আয়োজন করা হয়। প্রস্তাবিত মুসলিম অধ্যুষিত বাংলা প্রদেশে হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলি যাতে যোগ না করা হয়, তার জন্য শ্যামাপ্রসাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের মে মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে চিঠি লিখে বাংলা বিভাজনের প্রস্তাব দেন শ্যামাপ্রসাদ। শরৎ বসু এবং সোহরাওয়ার্দির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তিনি। ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে গণভোটের প্রস্তাবে একমত হলেন কংগ্রেসের নেতারা, মুসলিম লিগ এবং বলদেব সিংহের প্রতিনিধিত্বে শিখরা। তিনটি পর্যায়ে ভোট দানের পরে অবশেষে ২০ জুন বাংলাকে হিন্দু এবং মুসলিমপ্রধান এই দুই ভাগে ভাগ করার চূড়ান্ত প্রস্তাব নেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালের অগস্টে স্বাধীন ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে আসেন খোদ জওহরলাল নেহরু। তবে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গাঁধীর হত্যা পুরো ছবিটিকে বদলে দেয়। এর পরপরই ২৭ ফেব্রুয়ারি মহাসভা এবং আরএসএসকে নিষিদ্ধ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পটেল। নিজের আশঙ্কা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উনি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার উগ্রপন্থীরাই এই ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত করেছে।’’ এ সময়ে শ্যামাপ্রসাদকে পাঠানো বল্লভভাইয়ের চিঠিতে তাঁর বিরক্তির স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায়। প্রথমে ১২ জুন, পরে ১০ সেপ্টেম্বর গাঁধীর হত্যায় অভিযুক্তদের সমর্থন করার জন্য হিন্দু মহাসভার ‘সাবস্ক্রিপশন ড্রাইভ’ থেকে বঞ্চিত করা হয় শ্যামাপ্রসাদকে। মহাসভা এবং আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে যুক্তি দেন বল্লভভাই। ১৮ জুলাই শ্যামাপ্রসাদকে বলেন যে, ‘‘এই দু’টি সংগঠনের কীর্তিকলাপের জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি হল যে, গাঁধী হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের সাক্ষী থাকল দেশ। শুধু এই কারণে নয়, কাশ্মীর প্রসঙ্গ এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থা নিয়েও সরকারের উপরে চাপ তৈরি করেন তিনি।

রক্ষণশীল হিন্দু হিসেবে, নেহরুর সংস্কারের কঠোর সমালোচক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। নেহরুর হিন্দু আইনের কিছু সংস্কার নিয়ে খুব আপত্তি ছিল তাঁর। এ ছাড়া বিবাহবিচ্ছেদ এবং এক-বিবাহ নীতিরও বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। সেই সময়ে সর্বোৎকৃষ্ট সাংসদ হিসেবেও তাঁর মর্যাদা বেড়েছিল। হিন্দু এবং উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষা করেছিলেন তিনি। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে ১৯৫০ সালে ক্যাবিনেট থেকে ইস্তফা দেন শ্যামাপ্রসাদ। শরণার্থীদের স্বার্থরক্ষা এবং সম্পত্তিরক্ষা সংক্রান্ত যে আইন ছিল, তা মনঃপূত হয়নি তাঁর। ওই বছরের অক্টোবরের মধ্যেই হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। ইতিমধ্যে আরএসএস-এর এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তিনি যে, ওই দলের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার জন্যও তাঁকে সম্মতি দেওয়া হয়। এর পরে তাঁর সিদ্ধান্ত আরএসএসের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হত। শেখ আবদুল্লা সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তোষ এবং কাশ্মীরের বিশেষ পদমর্যাদা পাওয়ার ঘটনাক্রমও আরএসএসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার ফসল হিসেবেই দেখা যেতে পারে।

তাঁর শেষ জীবনের মূল্যায়ন করার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে, নেহরু-অম্বেডকর পরিকল্পনার অন্যতম কঠোর সমালোচক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। যে পরিকল্পনায় হিন্দু কোড বিলের মাধ্যমে হিন্দু মহিলাদের ক্ষমতায়ন দিতে চাওয়া হয়েছিল। চল্লিশের দশকের শেষ থেকে পঞ্চাশের গোড়া পর্যন্ত, নারী-পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এই বিল। বিবাহবিচ্ছেদ না দিয়েই কোনও পুরুষ আবার বিয়ে করলে, এই বিল তাঁকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই বিলের মাধ্যমে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে সমানাধিকার দাবি করতে পারতেন মহিলারা। ভঙ্গুর বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা এবং বিবাহবিচ্ছেদ দেওয়ার ক্ষমতাও এই বিলে মহিলাদের দেওয়া হয়েছিল। কট্টর ভাবে এই বিলের বিরোধিতা করে হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস। এর প্রতিবাদে তারা একাধিক সভা করে। পাশাপাশি নেহরু ও অম্বেডকরের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে কংগ্রেসের রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলের সমর্থনও পেয়েছিল তারা। সংসদে ভোটাভুটির সময়ে বিলের বিরোধিতা করতে মুসলিম এবং শিখ কট্টরবাদীদের দলে যোগ দেন নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, ‘‘হিন্দু সংস্কৃতির যে ধারা, তাতে আঘাত হানবে হিন্দু কোড। হিন্দু সংস্কৃতির যে স্বাধীন স্বাভাবিক ছন্দ, তা-ও ধাক্কা খাবে।’’

নেহরুর ক্যাবিনেট ছেড়ে তত দিনে বেরিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তবু কলকাতার ময়দানে একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করে গৌতম বুদ্ধের দুই শিষ্য সারিপুত্ত এবং মৌদ্গল্যায়নের ধ্বংসাবশেষ হস্তান্তর করার আয়োজন করেছিলেন নেহরু। তখন মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। প্রায় একশো বছর আগে সাঁচী স্তূপে এই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এবং পরে ব্রিটিশ মিউজ়িয়ামে রাখা হয়। কাম্বোডিয়া, বর্মা, তাইল্যান্ড, ভিয়েতনামের মতো দেশে এই ধ্বংসাবশেষ নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদকে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্ব দিয়েছিলেন নেহরু। ওই দেশগুলিতে সে সব সাদর গ্রহণ করা হয়। পরে অবশ্য তা আবার সাঁচী স্তূপেই রাখা হয়।

সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদের নাম বিজেপি অনেক বারই নিয়েছে। বিশেষত, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ করার সময়ে তাঁর নাম বারবার ফিরে এসেছে বিজেপির কর্মকর্তাদের মুখে। আমরা সরাসরি বলতে পারি, প্রাথমিক ভাবে আপত্তি থাকলেও দুই ক্যাবিনেট মন্ত্রী বল্লভভাই পটেল এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংযোজনের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন আইনি দলিল পরীক্ষানিরীক্ষা করে অনেক আইন বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছেন। এ জি নুরানি এবং বলরাজ পুরির বইতেও এর সপক্ষে যুক্তি মেলে। এর আগে আরএসএস বা বিজেপি কখনও এর বিরোধিতা করেনি। তবে গত বছর অগস্টে ৩৭০ ধারা রদ করার সময়ে তাঁরা অন্য দাবি তুলেছিলেন। ৩৭০ ধারা কার্যকর হওয়ার চার বছর পরেও কাশ্মীরের হাতে ক্ষমতা ছিল সীমিত। ১৯৫৩ সালে সরকার ভাঙতে বাধ্য হন নেহরু। আগামী এগারো বছরের জন্য শেখ আবদুল্লাকে তিনি জেলে পাঠান।

আবদুল্লা কারারুদ্ধ হওয়ার কয়েক মাস পরে ৩৭০ ধারা রদ করার জন্য জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা এবং প্রজা পরিষদের যৌথ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন শ্যামাপ্রসাদ। আবদুল্লার সরকার বিক্ষোভকারীদের প্রবেশে বাধা দেয়। যদিও শ্যামাপ্রসাদ কোনও মতে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। পরে ১১ মে নিরাপত্তা আইনের আওতায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে শ্রীনগরের সেন্ট্রাল জেলে শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর আরও দুই সঙ্গী আয়ুর্বেদ চিকিৎসক গুরু দত্ত বেদ এবং টেক চাঁদের সঙ্গে তাঁকে শহরের বাইরে এক কটেজে রাখা হয়। ওখান থেকে বৌদি তারা দেবীকে লেখা ৬ জুনের চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, বদ্ধ জায়গায় তাঁর অসহনীয় লাগত। আর খাওয়ার পাতে মাছের অভাব তীব্র ভাবে অনুভব করতেন। এর পাশাপাশি তাঁর পায়ের শিরার সমস্যা বাড়তে থাকে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। জুনের মাঝামাঝি থেকে জ্বরে ভুগতে শুরু করেন তিনি। কাশ্মীর সরকারের চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁর প্লুরিসির সমস্যা হয়েছে। যার জন্য ১৯৩৭ এবং ১৯৪৪ সালেও তিনি বেশ কয়েক দফা ভুগেছিলেন। ২০ জুন তাঁকে স্ট্রেপটোমাইসিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক বলেন, এটা তাঁর জন্য নয়। চিকিৎসকেরা তাঁকে আশ্বস্ত করেন। ইঞ্জেকশন ও পেনকিলার দেওয়া হয় তাঁকে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। তবে ২২ জুন ভোরে তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। সরকারি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ বারের মতো সেই বিকেলে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, শ্যামাপ্রসাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। ২৩ জুন, ভোর তিনটে চল্লিশ নাগাদ আবারও হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েই মারা যান তিনি।

হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু নিয়ে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা যায়। তাঁর মা যোগমায়া দেবী তদন্তের আর্জিও জানান। তবে জওহরলাল নেহরু বা আবদুল্লা কেউই সেই তদন্তের নির্দেশ দেননি। তাই একজন অসুস্থ নেতার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জিও তাঁরা খারিজ করেন। অফুরান প্রাণশক্তির অধীশ্বর শ্যামাপ্রসাদ মারা যান মাত্র ৫২ বছর বয়সে।

আজকের উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগে শ্যামাপ্রসাদের অবদান মূল্যায়ন করার সময় এখনও বোধহয় আসেনি। তবে কয়েক দশক এবং শতক পেরিয়ে গেলে, যখন অন্ধ আবেগের উপরে পরিণত বোধের প্রলেপ পড়বে, তখন ইতিহাস অন্য ভাবেও সেই মূল্যায়ন করতে পারে।