শহর কলকাতার স্মৃতিপথে শত বার ফিরে আসে সে কাহিনি। কখনও বিদগ্ধ বর্ণনে, কখনও সাধারণের বৈঠকি আড্ডায় বহু বার শোনা, জানা, পাখিপড়া হয়ে যায়। তবু তারে বারে বারে দেখেশুনেও আশ মেটে না, জৌলুস নেভে না। সে কাহিনিকে শব্দ সাজিয়ে এঁকেছেন যিনি, তাঁর কলমের জাদুতেই ফেরা যাক উনিশ শতকে...

‘‘শ’বাজারের রাজবাড়িতে জলসা হবে... বড়ো বড়ো লোক, রাজ-রাজড়া, সকলের নেমন্তন্ন হয়েছে। তখন কর্তাদাদামশায়দের বিষয়সম্পত্তির অবস্থা খারাপ... লোকেরা বলতে লাগলেন— দেখা যাক এবারে উনি কী সাজে আসেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। গুজবটি বোধহয় কর্তাদাদামশায়ের কানেও এসেছিল। তিনি করমচাঁদ জহুরীকে বৈঠকখানায় ডাকিয়ে আনালেন... করমচাঁদ জহুরী তো একজোড়া মখমলের জুতো ছোটো ছোটো দানা দানা মুক্তো দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তৈরি করে এনে দিলে। ...জলসার দিন কর্তাদাদামশায় সাদা আচকান-জোড়া পরলেন, মায় মাথার মোড়াসা পাগড়িটি অবধি সাদা, কোথাও জরি-কিংখাবের নামগন্ধ নেই। আগাগোড়া ধব্ধব্ করছে বেশ, পায়ে কেবল সেই মুক্তো-বসানো মখমলের জুতো-জোড়াটি। সভাস্থলে সবাই জরিজরা-কিংখাবের রঙচঙে পোশাক প’রে হীরেমোতি যে যতখানি পারে ধনরত্ন গলায় ঝুলিয়ে, আসর জমিয়ে বসে আছেন... কর্তাদাদামশায় বসলেন একটা কৌচে পা-দুখানি একটু বের করে দিয়ে। কারো মুখে কথাটি নেই। শ’বাজারের রাজা ছিলেন কর্তামশায়ের বন্ধু, তাঁর মনেও একটু যে ভয় ছিল না তা নয়। তিনি ছেলে-ছোকরাদের কর্তাদাদামশায়ের পায়ের দিকে ইশারা করে বললেন... একেই বলে বড়োলোক। আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি ইনি তা পায়ে রেখেছেন।’’

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শব্দের তুলিতে যেমনটি দেখিয়েছেন, ঠিক তেমন করে আজও বুঝি আমরা সবাই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকি তাঁর ‘কর্তাদাদামশায়’ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিকে! চতুর্দশ সন্তান রবীন্দ্রনাথের পিতা হওয়ার গৌরবকে ছাপিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের নবজাগরণ পর্বের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। অনেকেরই মতে, বিশেষত ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের পরে দ্বিতীয় ‘সৃজনশক্তি’। তাঁর এই ‘ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ’ পরিচিতি নিয়ে আজও আগ্রহের সীমা নেই। কিন্তু একেশ্বরবাদী, অপৌত্তলিক এই সাধক-ঋষি-পুরুষের দেবভাবের তুলনায় কিছুটা কম আলোচিত তাঁর মনুষ্যভাব। ঠাকুর পরিবারের কৃতী উত্তরপ্রজন্মগুলির মনের মাটি সাজানোর অনেকখানি কৃতিত্ব এই মানুষটির। তিনি উনিশ শতকে প্রায় প্রতিটি প্রাণপুরুষের সাক্ষাতে এসেছেন অহর্নিশ এবং তিনিই তাঁর প্রথম যৌবনের বৈভবযাপনে স্বয়ং প্রিন্স দ্বারকানাথের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। এমন মানুষের ব্যক্তিজীবনের কাহিনি কতখানি বর্ণিল, তার নিদর্শন শোভাবাজার রাজবাড়িতে মুক্তোবসানো জুতো-জোড়ার অমর কিংবদন্তি। এই রাজর্ষির ৮৮ বছরের দীর্ঘজীবনের ঘটনা পারম্পর্যে নজর দিলে জেগে ওঠে সেই সময়ের দুর্লভ ইতিহাস।

রামমোহনের মানসপুত্র

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দিগম্বরী দেবীর পাঁচ ছেলের সবচেয়ে বড় দেবেন্দ্রনাথ। ১৮১৭ সালের ১৫ মে তাঁর জন্ম। সে বছরই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনে কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেখানে না দিয়ে ন’বছরের দেবেন্দ্রনাথকে রামমোহনের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে ভর্তি করেন দ্বারকানাথ। রামমোহন ইউরোপ চলে গেলে, দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে পড়তে আসেন ১৮৩১ সালে। কাছাকাছি সময়ে কলেজ ছেড়েছেন ডিরোজ়িয়ো। তবুও শিক্ষাঙ্গনে ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রভাব ছিল। সেই স্রোতে বয়ঃসন্ধির দেবেন্দ্রনাথ যে ভেসে গেলেন না, তার মোদ্দা কারণ দু’টি। নিতান্ত বাল্যবয়স থেকে রামমোহনের ভক্ত হয়ে ওঠা এবং ঠাকুরবাড়িতে পিতামহী অলকাসুন্দরীর সান্নিধ্যে কাটানো ছেলেবেলা।

দেবেন্দ্রনাথের শৈশবে দ্বারকানাথ ঐশ্বর্যের চূড়াটি স্পর্শ করেননি ঠিকই, তবে তাঁরা ছিলেন বিখ্যাত ধনী-পরিবার। জোড়াসাঁকোয় ভারী সরল গার্হস্থ্য শ্রী ছিল। দ্বারকানাথ বাড়িতেই ছেলের ভাষাশিক্ষা (ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি) এবং ব্যায়াম ও সঙ্গীত অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন। অলকাসুন্দরীর সূত্রে শিশু দেবেন্দ্র শালগ্রাম শিলা, দুর্গোৎসব, ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীর নিষ্ঠাবান ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই জীবনের ধ্রুবতারাকে খুঁজে পেয়েছিলেন পিতৃসুহৃদ রাজা রামমোহন রায়ের চৌম্বক-ব্যক্তিত্বে। বাড়ির দুর্গাপূজায় রাজাকে নিমন্ত্রণ করতে গেলে তিনি এক ভাবের মধ্য থেকে তাঁর এই অসমবয়সি ‘বেরাদর’কে (রামমোহনের স্নেহ সম্বোধন) বলেন, ‘‘আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?’’ দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘‘তাঁহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতে আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলাম। ... কথাগুলি আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে।’’

রামমোহনের এই মানসপুত্রের সঙ্গে তাঁর পিতা দ্বারকানাথের চিন্তা-আকাশের বিস্তর অমিল। কিন্তু সৌন্দর্যবোধ ও স্বদেশানুরাগের শিক্ষা দ্বারকানাথের কাছ থেকেই দেবেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। এই সকল পরিবেশ মিলেমিশে গড়ে দিয়েছিল ভবিষ্যৎ মহর্ষিকে।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথের হিসেব রাখার নমুনা

ষোলো থেকে আঠেরো বছর বয়সের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ যেন ‘‘বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলেন।’’ সতেরো বছর বয়সে সারদা দেবীর সঙ্গে বিয়ের আগেই তাঁর বাবু নামের খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে দ্বারকানাথেরও সম্পদসৌভাগ্য তুঙ্গে। উপার্জনের বহর এতটাই যে, টাকা গুনে নয়, ওজন করে তুলে রাখা হত। দেবেন্দ্রনাথ যেখান দিয়ে দ্বারকানাথকে প্রাত্যহিক প্রণাম করতে আসতেন, সেখানেই বিভিন্ন পরগনা থেকে টাকা আসত কলসিতে করে। এক বার দেবেন্দ্রনাথ সেখানে এসে নিজস্ব হরকরাকে হুকুম করলেন, দু’টি তোড়া তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে। দ্বারকানাথ হিসেব নিতে গিয়ে দেখলেন, দু’টি তোড়া কম। কী হল?

‘‘আজ্ঞে বড়বাবু—’’

‘‘ও আচ্ছা।’’

এই ছিল সে কালের দস্তুর। সেই টাকায় দেবেন্দ্রনাথ পুজোর সময়ে গান-বাজনার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এক বার এক লক্ষ টাকা খরচ করে সরস্বতী পুজো করলেন। সে বার কলকাতার সব গাঁদাফুল আর সন্দেশ কিনে নিয়েছিলেন তিনি। প্রিন্স দ্বারকানাথ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এই আড়ম্বরে।

তবে তাঁর রুচিবোধ যে অসামান্য ছিল, সে দিনের গাঁদাফুলের মণ্ডপই তার নিদর্শন। সে কালের বড়লোকেরা মাত্রাতিরিক্ত সাজসজ্জা করতেন। সর্বাঙ্গে ভারী গয়না, কটি থেকে কণ্ঠ ঠাসাঠাসি রত্নহার। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু সূক্ষ্ম ও নিপুণ ভাবে সাজতে জানতেন। জগদ্ধাত্রী ভাসানের সময়ে তিনি যেমন বেশভূষায় বাইরে বেরোতেন, তা অনেকেই অনুকরণ করতেন। অবন ঠাকুর আরও পরের ঘটনা বলে উল্লেখ করলেও, মনে করা হয় মণিমুক্তোর জুতোর গল্পও এই সময়কারই।

৪০ বছরের পিতৃঋণ

দ্বারকানাথ যখন ইলাহাবাদ বেড়াতে গিয়েছিলেন, ভাগ্যচক্রে তখনই অলকাসুন্দরীর শেষ সময় উপস্থিত হয়। কবিরাজের পরামর্শে তাঁর গঙ্গাযাত্রার আয়োজন হয়। ২১ বছরের পৌত্র দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আপত্তি তোলেননি। অনেকের কাছেই তা বিস্ময়ের। বাধা না দিলেও পিতামহীর সঙ্গে তিনি নিমতলার গঙ্গাতীরে যান। অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর আগের দিন তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। পরিণত বয়সে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেন, ‘‘সেই শ্মশানে বসিয়া যে আনন্দ আমি পাইয়াছিলাম, তাহাকেই আমি চিরকাল খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।’’

সেই আনন্দের দিগ্্নির্দেশ তিনি পেয়েছিলেন কিছুটা অলৌকিক ভাবে। ‘ঈশোপনিষদ’-এর শ্লোক লেখা একটি পাতা ছিঁড়ে উড়ে এসে পড়েছিল তাঁর সামনে। পণ্ডিতবর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তার অর্থ করে দিলেন। আর দেবেন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তাঁর সমস্ত জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর। তিনি অনুধাবন করলেন, ঈশ্বর মন্দিরেও আছেন, আবার তিনি ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরেও বিরাজিত। তিনি দেবালয়ের পুতুলমাত্র নন। এই বিশ্বাসই তাঁর আজীবনের পাথেয় হয়েছিল। তাই তাঁর ব্রহ্মজীবনের সঙ্গে সুস্থ গৃহস্থজীবনের কখনও কোনও বিভেদ ঘটেনি। এক দিকে যখন ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন, তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেছেন, প্রকাশ করেছেন ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন, তারই পাশাপাশি সারদা দেবীর সঙ্গে অত্যন্ত সুখী দাম্পত্যজীবনও কাটিয়েছেন। ১৮৩৯-১৮৬১— এই ২২ বছর তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভাবে ধর্মজীবনে যুক্ত ছিলেন। মোটামুটি এ সময়ের মধ্যেই তাঁর চোদ্দোটি সন্তানের জন্ম হয়ে পরিবারের বৃদ্ধি ঘটে। আবার এই কালপর্যায়েই তিনি দু’বার মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। দ্বারকানাথ ঠাকুর দেনার ভার রেখে বিদেশে হঠাৎ প্রয়াত হওয়ার কিছু পরেই কার-টেগোর কোম্পানিটিও দেউলিয়া হয় (১৮৪৭)। পিতৃঋণমুক্তির জন্য তিনি এ সময়ে ক্রমান্বয়ে দ্বারকানাথের প্রিয় বেলগাছিয়া ভিলা-সহ অনেক বাড়ি, আসবাব ও সম্পত্তি নিলামে তোলেন। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য গাড়ি-ঘোড়া বিক্রি করেন, চাকরের ভিড় কমিয়ে দেন। শোনা যায়, জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিটির প্রান্ত পর্যন্ত বাড়ির সব জিনিসপত্র সাজিয়ে নিলামে তুলতে পনেরো দিন লেগেছিল! বন্ধু রাজনারায়ণ বসু সুন্দর লিখেছেন, ‘‘প্রতিদিন চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় পৃথিবীর যাবতীয় উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য পূরিত টেবিলের পরিবর্তে ফরাসের উপর বসিয়া কেবল ডাল রুটি ভক্ষণ ধরিলেন।’’ সমগ্র পিতৃঋণ শোধ করতে দেবেন্দ্রনাথের প্রায় ৪০ বছর লেগেছিল। পরিণত বয়সে জানিয়েছেন, আজীবৎকাল কোনও পরিজন নতুন ঋণ করার কথা তুললেও তিনি ভয় পেতেন। তবে প্রিন্স দ্বারকানাথের ট্রাস্ট ডিড ভুক্ত সম্পত্তিতে কেউই হাত দিতে পারেননি। তাঁর দূরদর্শিতায় ছেলেরা মোটামুটি ভালই ছিলেন। এমনকি, ঋণ পরিশোধের পর দেবেন্দ্রনাথ প্রায় ২২ লক্ষ টাকা দান করতে পেরেছিলেন।

অন্য বিপর্যয়টি তাঁকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিয়েছিল। ১৮৫৭ সালে তিনি সহযোগী পেয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেনকে। স্নেহের এই ধর্মপুত্রকে ‘ব্রহ্মানন্দ’ খেতাব তিনিই দিয়েছিলেন। আর তাঁকে ‘মহর্ষি’ উপাধি দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু কেশবের প্রকৃতির ভিন্নতায় ব্রাহ্মসমাজের নবীন ও প্রবীণ দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। কেশবের নেতৃত্বাধীন নতুন দলের আনা পরিবর্তনগুলি মেনে নিতে না পেরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কর্মযজ্ঞ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। শেষে ধর্মচিহ্নধারণ সংক্রান্ত মতানৈক্যের পর ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র আলাদা ভাবে ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপন করলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এই ঘটনার পর দেবেন্দ্রনাথ ধর্মজীবন থেকে পুরোপুরি অবসর নেন বলা চলে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত, সাহিত্যসেবা

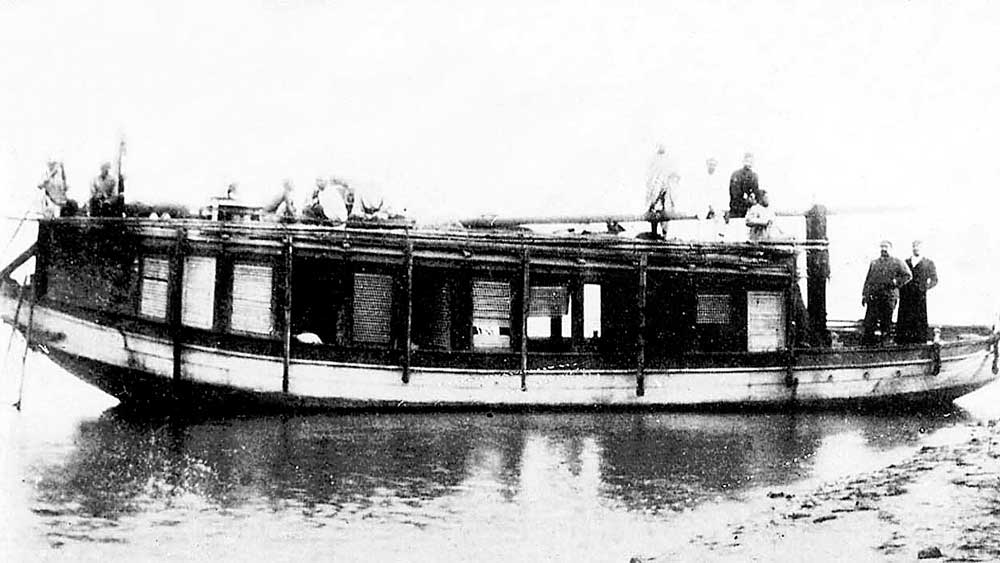

রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় বজরা

ধর্মপথের প্রয়োজনে, জমিদারি দর্শনে এবং ঈশ্বর-উপলব্ধির তাড়নায় ৮৮ বছর জীবনকালে প্রায় ৬০ বছর ঘুরে বেড়িয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। প্রধানত জলপথেই চষে ফেলেছেন বাংলা, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ। অধুনা পাকিস্তানের কিছু এলাকা, বর্মা, সিংহল, চিনও তাঁর ভ্রমণসূচিতে ছিল। পারিবারিক দুর্গাপূজা থেকে নিষ্কৃতি পেতে প্রতি আশ্বিনে কাছে-দূরে বেড়িয়ে পড়েছেন তিনি। বিভিন্ন স্মৃতিচারণা, ভ্রমণিকায় বারবার উল্লিখিত এই পরিব্রাজনে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। পুরীতে গিয়ে প্রতিমা প্রণাম করতে অস্বীকার করায় পাণ্ডাদের বিরাগভাজন হয়েছেন, শিমলায় থাকাকালীন সিপাহি বিদ্রোহের আঁচ লেগেছে তাঁর গায়ে। তবে সবচেয়ে দাগ কাটে তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণিত দিল্লির বাদশাকে দেখার স্মৃতিকাহন। ‘‘দিল্লীর চড়াতে আসিয়া ২৭শে পৌষ আমার বজ্রা লাগিল। দেখিলাম, উপরে বড়ই ভিড়; সেখানে দিল্লীর বাদশাহ ঘুঁড়ি উড়াইতেছেন। এখন তো তাঁহার হাতে কাজ নাই, কি করেন?’’

কয়েক পাতা পরে, কানপুরের কাছাকাছি এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ। আচমকাই আবার— ‘‘জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এখানে কিসের বাজার?’ বলিল, ‘দিল্লীর বাদশাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারই জন্য বাজার।’ সিমলাতে যাইবার সময়ে ইঁহাকে যমুনার চরে সুখে ঘুঁড়ি উড়াইতে দেখিয়াছিলাম; আজি আসিবার সময়ে ইঁহাকে দেখিলাম যে, ইনি বন্দী হইয়া কারাগারে যাইতেছেন। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে?’’

প্রায় ৭৬ বছর বয়সে এই আত্মচরিতটি রচনা করেন দেবেন্দ্রনাথ। তখনও তাঁর লেখনীর শক্তি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। তাঁর উপনিষদ আলোচনা ও ধর্মব্যাখ্যানগুলি পড়লে বোঝা যায় নীরস তত্ত্বকথাও উপস্থাপন-মাধুর্যে কত সরস হতে পারে। মনে রাখা দরকার, ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’-য় প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাগুলি আগাগোড়া সংশোধন ও সরল করতেন তিনিই। বাংলা গদ্যসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র স্টাইলের প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক। এবং ঠাকুরবাড়িতে তিনিই প্রথম লেখক।

পরাক্রমী কর্তামশায়

মহর্ষির পার্ক স্ট্রিটের বাড়ি

এই বর্ণনা-চমৎকারিত্বেই বহু দূরে থেকেও চিঠি লিখে ঠাকুরবাড়ির একান্নবর্তী পরিবারটিকে চালনা করতেন তিনি। আর যখন ফিরতেন, সারা বাড়িতে যেন হইহই লেগে যেত। তটস্থ হয়ে উঠত সকলে। নিজের পিতার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্কটি ছিল কিছু অস্পষ্ট। শৈশবে বাবাকে খুব বেশি কাছে পাননি, তাঁর মনমতো সন্তান হতেও চাননি। ব্যবসায় অমনোযোগিতা, বেলগাছিয়া ভিলায় উৎসবে অভ্যাগতদের পরিচর্যায় হেলা ইত্যকার কারণে দ্বারকানাথ ছেলের উপর বিরক্ত হন। অন্য দিকে, ব্রাহ্মমতে দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধ শেষে পিতৃঋণ শোধে ব্যস্ত পুত্র বিদেশে পিতার সমাধি রক্ষণে যে অর্থরাশি পাঠিয়েছিলেন, তার উপযুক্ত ব্যবহার হয়নি জানার পরেও কেন বিষয়টি নিয়ে এগোননি, সে উত্তরও মেলে না।

নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যত্নবান ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা ও শিল্পানুরাগের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজে পরিকল্পনা করে দর্জি ডেকে মেয়েদের জন্য বাইরে বেরোনোর পেশোয়াজ ধরনের পোশাক তৈরি করাতেন। শৌখিন মানুষটি কোনও রকমের শ্রীহীনতা বা কটুগন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। গা রগড়াতেন মসলিনের থানে। তাঁর পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শুনিয়েছেন, রাত করে বাবামশায় সারদাদেবীকে ডেকে পাঠাতেন। তখন তাঁর শাশুড়িঠাকরুন একটি ধোয়া সুতির শাড়ি পরতেন আর একটু আতর মাখতেন। মহর্ষি খাবারও নাকি যেমন-তেমন খেতে পারতেন না। তাঁর ইচ্ছেতেই ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা দেশবিদেশের রান্না শিখতে শুরু করেন। সন্তানদেরও সৌন্দর্যবোধ, পারিপাট্যের পাঠ দিতে ব্যগ্র ছিলেন তিনি। মূর্তিপূজার পরিবর্তে মাঘোৎসব, নববর্ষ, দীক্ষাদিন প্রভৃতি উদ্যাপনের প্রচলন করেন।

সংসার-জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন বরাবর। তাঁর শিক্ষা, রুচিবোধ, আদর্শ এবং ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি সকলকে মেনে চলতে হত। মেজছেলে সত্যেন্দ্রনাথকে বিদেশে পড়াতে বিস্তর খরচ হচ্ছিল। তাই মেয়ের বিয়েতে সত্যেন্দ্র-জায়া জ্ঞানদানন্দিনীর গয়না নিতে গিয়েছিলেন সারদা দেবী। রেগে গিয়েছিলেন মহর্ষি। আবার জ্ঞানদার বিদেশ যাওয়া, নতুন চালচলন তাঁর মনঃপূত হয়নি। মেয়েদের সম্মান করলেও নারীস্বাধীনতা ও বিধবাবিবাহে তাঁর উৎসাহ ছিল না। একেবারেই নব্যপন্থী বলা যায় না তাঁকে। তবে হয়তো এ ভাবেই বাঁধ দিয়ে সে সময়ের কলকাতা শহরের বিলাসিতা, লালসার হলাহল থেকে ঠাকুরবাড়িকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তিনি। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার পর তাঁর চিঠিপত্র নষ্ট করা, করোনারকে বাড়িতে ডেকে মৃতদেহ পরীক্ষা করানো, তাদের ‘ব্র্যান্ডি’ দিয়ে খুশি করা সবই মহর্ষির নির্দেশমতো হয়েছিল। বাইরের লোকের দৃষ্টিতে পরিবারের মানরক্ষায় এ কাজ অসংবেদনশীল ও অনভিপ্রেত মনে হতে পারে। তাঁর এই শক্ত রাশ নিয়ে স্বাবলম্বী চাকুরে পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ তির্যক মন্তব্য করতেন। সারদা দেবী মরণাপন্ন— টেলিগ্রাম পেয়েও হিমালয় থেকে দেবেন্দ্রনাথের ফিরে আসার খবর মেলে না। ১৮৭৫ সালে স্ত্রীবিয়োগের সময়ে তিনি কলকাতাতেই ছিলেন। বাহ্যত বিচলিত না হলেও আঘাত পেয়েছিলেন। তার আভাস মেলে সে বছরের শেষ উপাসনার ভাষণে।

জমিদার দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন কঠোরে-কোমলে মেশানো। পূজার সময়ে কর্মচারীদের পার্বণী (এক মাসের বেতন) দিতেন ঠিকই, আবার শিষ্টাচারে অনাচার বোধ হওয়া মাত্র যখন-তখন কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্যও দুর্নাম ছিল। প্রজার বকেয়া খাজনা নিজেই ভরে দিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ‘সাধু’ বলে খ্যাতনামা হয়েছিলেন। নীলকুঠি বন্ধ করে, অত্যাচারী কেনি সাহেবের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচানোর চেষ্টা করে প্রশংসিত হয়েছেন। অথচ তাঁর জমিদারিভুক্ত একটি গ্রামের দুরবস্থা বর্ণনা করে সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল, তিনি যত দিন পর্যন্ত মহর্ষি হননি, তত দিন প্রজারা তাঁকে দুঃখ নিবেদন করে কিছু ফল পেয়েছে। কিন্তু মহর্ষি হওয়ার পর প্রজাদের হাহাকার আর তাঁর কানে বাজেনি। এই দোষারোপের প্রকৃত ভাগী তাঁর ধর্মব্যস্ততা ও আমলা-নির্ভরতা।

রবির আলোয়

বিষয়ী-বৈরাগী দেবেন্দ্রনাথকে পরিপূর্ণ ভাবে চেনা মুশকিল বইকি। কিন্তু তিনি নিজে ঠিক চিনে নিয়েছিলেন কনিষ্ঠ পুত্রের নক্ষত্রদ্যুতি। রবীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশনের দিন তাঁর নামে চার ধারে সারি সারি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবী স্মৃতিচারণে মহর্ষির এই ইচ্ছের কথা জানিয়ে বলেছিলেন, ‘‘রবির নামের উপর মহাত্মার আশীর্বাদ এই রূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।’’

রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থে বা ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পে বাবার মতো বড় হওয়ার যে বাসনা, তা বুঝি তাঁর নিজের ছেলেবেলার দেরাজেই সযত্ন রক্ষিত ছিল। দূরদেশ থেকে বাবা বাড়ি ফিরলে, তাঁর সঙ্গে ভাব করে নেওয়ার ভাগ্য কবির হত না। মায়ের হয়ে বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন ছোট্ট রবি, জানিয়েছিলেন রাশিয়ানদের আক্রমণের আশঙ্কা। বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, রাশিয়ানদের তিনি তাড়িয়ে দেবেন! এই রোমাঞ্চকর জবাব পেয়ে বাবাকে চিঠি দেওয়া চলল খুব, সে সব বাবার কাছে না গেলেও রবির মনের খবর পৌঁছে গেল ঠিকই। উপনয়নের পরেই বাবার কাছ থেকে হিমালয়ে যাওয়ার প্রস্তাব এল তাই।

সেই দিনগুলিতেই বাবার কাছে ব্রহ্মোপাসনা, উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন কবি। তাঁর কোমল কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনতে খুব পছন্দ করতেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ পরে বহু বার বলেছেন উপনিষদ তাঁর আজন্ম সখা। তাঁর সমগ্র জীবন এবং বিপুল সৃষ্টিধারায় তারই আলোর ছটা। দেবেন্দ্রনাথও রবিকে দার্শনিক জীবনের উত্তরাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। তাই ব্রহ্মতত্ত্ব, সংস্কৃত রচনা, বিদেশি সাহিত্য, হাফেজের বয়েতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিজে হাতে পোক্ত করেছিলেন ছেলের ভিত। এমনকি ক্যাশবাক্স রাখার দায়িত্ব দিয়ে জমিদারি তদারকির শিক্ষার হাতেখড়িও দিয়েছিলেন। দেখা গিয়েছে, দেবেন্দ্রনাথের মতো করে সৃষ্টিতন্ময়তার পাশাপাশি বিষয়রক্ষার বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও সন্তানের মধ্যে ছিল না। কবির মৃত্যুশোক সহনের অতুলনীয় শক্তিও মহর্ষি-তেজেরই অংশ।

১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মের বছর দুই পরে দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে জমি কেনেন। পরিকল্পনা— নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে তপোবন আশ্রম প্রতিষ্ঠা। ঊষর জমিতে অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে, ফুল-ফলের গাছ বসিয়ে এক কানন সৃষ্টি করলেন তিনি। আর বালক রবি সেখানে খোয়াইয়ের পাথর এনে পাহাড় গড়তে লাগলেন। বাস্তবিক, পিতা দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের স্বপ্নকে পরিপূর্ণ করেছিলেন কবিগুরু।

বাবার লাল শাল পরা, সেজবাতি হাতে ধ্যানমগ্নতার ছবি রবীন্দ্রনাথকে চিরতরে সম্মোহিত করেছিল। দেবেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ভীষণ অনুগত পুত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের ইচ্ছের চেয়েও যে বাবার ইচ্ছেকে বেশি মর্যাদা দিতেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর মহর্ষির কথামতো তাঁর কিশোরী বিধবার পুনর্বিবাহ বন্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর অস্বস্তি ফুটে উঠেছে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিতে, ওই সময়ে লেখা ছোটগল্প ‘ত্যাগ’-এ। ঠাকুরবাড়িতে কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিচিহ্ন নষ্টের সময়ও কবি নীরব থেকে ‘হুকুম তামিল’-এ বাধ্য হয়েছেন। রবির মনোযাতনা প্রকাশিত হয়েছে নতুন বৌঠানকে উদ্দিষ্ট করে রচিত অসংখ্য সাহিত্যগাথায়। প্রমথনাথ বিশীর অনুমান, রবীন্দ্রনাথের চোখে মহর্ষি ছিলেন রাজর্ষি। গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রে, ‘গোরা’ উপন্যাসের পরেশবাবুর মধ্যে তাঁরই ছায়া।

১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি রোগশয্যায় ‘প্রাণাধিক রবি’-র কণ্ঠে ‘অসতো মা সদ্গময়’ শোনার পরে দেবেন্দ্রনাথ বলে ওঠেন ‘আমি বাড়ি যাব।’ দেওয়ালঘড়িতে দুপুর বারোটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুমিয়ে পড়ে ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হলেন। মৃত্যুতেও কী সংযত শৃঙ্খলাপরায়ণতা!

ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?

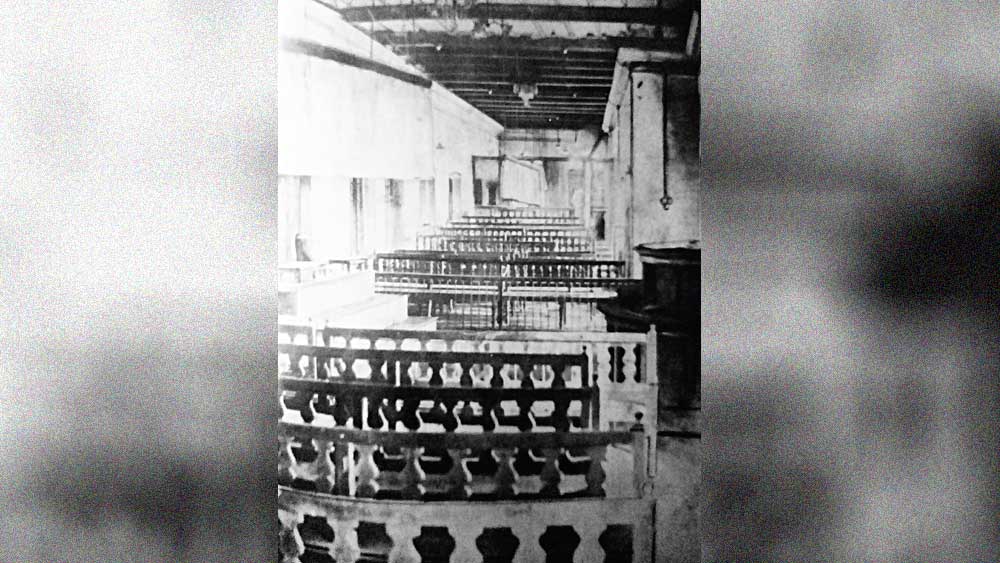

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু তিনিও তো মানুষই ছিলেন। আজ, তাঁর জন্মলগ্নের দ্বিশত বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত করে মনে হয়, তাঁর কাজ সব সময়ে হয়তো সমর্থনযোগ্য ছিল না বা তাঁকে বিচার করতে চাওয়াটাই আমাদের মস্ত বড় ধৃষ্টতা। তাঁকে দেখা, তাঁর গল্প শোনাটুকু পর্যন্তই আমাদের অধিকার। উনিশ শতকের নবজাগরণের সবটুকু ‘নির্মল উজ্জ্বলতা’-য় যে ঠাকুরবাড়ি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তা কিন্তু অনেকখানিই দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ ‘রবীন্দ্রনাথ’ হওয়ার বহু আগে তাঁর ‘পিতৃদেব’-এর যশোগুণে ঠাকুরবাড়ি সংস্কৃতিক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। সেখানে এসেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে জাপানি কলাশাস্ত্রী ওকাকুরা কাকুজো। ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন মহর্ষি, কী ভাবে এক দিন তাঁর বজরায় উদ্ভ্রান্ত ছুটে এসেছিলেন পৌত্রবন্ধু তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘‘মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?’’ দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বলতে পেরেছিলেন, ‘‘বাবা, তোমার চোখ দু’টি যোগীর মতো।’’

রাসমণির জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী। তাঁর সঙ্গে মহর্ষিকে দেখতে এসেছিলেন যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণও। দেখে বলেছিলেন, ‘‘তুমি কলির জনক। জনক এ দিকে ও দিকে দু’দিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে তোমায় দেখতে এসেছি।’’

মানুষের অন্তরের সত্যস্বরূপকে এঁরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান। তাই তাঁর উপরে আমাদের আর কথা বলা সাজে না।

ঋণ: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, চিত্রা দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: অজিতকুমার চক্রবর্তী, দেশ বইসংখ্যা ২০১৭, জীবনস্মৃতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিশতবর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালা