এটক ধনীর বাড়িতে রয়ে গিয়েছেন এক ভক্ত, বাড়ির দুর্গাপুজো দেখবেন। আয়োজন প্রচুর, পুরোহিত উদাত্ত গলায় মন্ত্র পড়ছেন— ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ। ভক্ত মনের মধ্যে সাড়া পাচ্ছেন না। মা এসেছে, এমন বোধ তো কই হচ্ছে না। চঞ্চল হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। পল্লির পাড়ায় পাড়ায় পুজো। কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, মন্ত্র পড়া হচ্ছে। কিন্তু সবই তো প্রতিমা। মা কোথায়? যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তখন কানে এল শাঁখের আওয়াজ। এগিয়ে দেখেন ভাঙা কুটির, ভিতরে এক জন মাত্র পূজারি। মূর্তিটি শিল্পীর নির্মাণ নয়, পূজারির নিজ-হাতে গড়া। নিবেদনের থালায় কেবল খুদ আর আধপাকা কলা। কিন্তু প্রতিমা যেন হাসছে, সেই হাসিতে চার দিক ঝলমল করছে। ভক্ত চোখের জলে ভেসে বসে পড়লেন সেখানে। এই তো পুজো, খুঁজে পাওয়া গেছে অবশেষে।

ভক্তের হৃদয়ই যে ঈশ্বরের আসন, সে কথা কত গল্প, কত ভাবে গুনগুনিয়ে বলে চলেছে। খুঁটিপুজোর ধুম আর ঢাউস ব্যানারে পুজোর ‘থিম’-এর বিজ্ঞাপন যখন চোখে-মনে জ্বালা ধরায়, তখন এমন কোনও চিরকেলে গল্প টুপ করে ঝরে পড়ে মনে, যেন এক ফোঁটা সান্ত্বনার মতো। কে প্রতিমার গলায় দশ-ভরির হার পরাল, কোন পুজোর মণ্ডপ তৈরির খরচ দশ-বারোটা আবাস যোজনার বাড়ির বরাদ্দকে ছাড়িয়ে গেল, তাতে কী আসে যায়? সে বার দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্তের মন্দির থেকে সব গয়না চুরি হয়ে গেল। মথুরবাবু— রানি রাসমণির জামাই মথুরমোহন বিশ্বাস— মন্দিরে ঢুকে বললেন, “ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না?” শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে তিরস্কার করলেন, “ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নাই; কী ঐশ্বর্য তুমি তাঁকে দিতে পার?” সোনা-জহরতের গয়না ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ঢেলা ছাড়া কিছুই নয়, বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তবে কি আশ্বিনের শুক্লপক্ষে কেবল মাটির ঢেলা নিয়ে খেলা করি আমরা? সাধকের দিব্যদৃষ্টি, ভক্তের তন্ময়তা, শাস্ত্রের জ্ঞান, কিছুই তো নেই আমাদের। শতকাজে সদাব্যস্ত, সদা-উদ্বিগ্ন ছাপোষা গেরস্তের কী আছে তবে? আছে কেবল আর্ত, আকুল হাতখানি। ডুবতে-বসা, গর্তে-পড়া মানুষ কিছু ভাবার আগেই হাতটা বাড়িয়ে দেয় উপর দিকে, ও দিকে কে আছে, কী আছে, কিছু না জেনেই। তেমনই করে আমাদের মনের হাত। এক মাঝবয়সি মহিলা এক বার গল্প করছিলেন, তাঁর স্বামীর প্রবল অসুস্থতা, সংসারের তীব্র সঙ্কটের একটা দীর্ঘ সময় কেমন করে পার করতে হয়েছে তাঁকে, “কী করে যে তখন দিন কাটিয়েছি, সে আমি জানি আর মা দুর্গাই জানেন,” বলেছিলেন তিনি। তাঁর কথায় কিছু একটা ছিল, যার জন্য সেগুলো মিলিয়ে যায়নি মন থেকে। স্মৃতি থেকে মনে ভেসে উঠল এই সে দিন, যখন পড়লাম, ‘দুর্গ’ শব্দের একটা মানে হল ‘কঠিন রোগ’। ‘আ’ শব্দে হননকারী বা বিনাশকারীকে বোঝায়। দুর্গ বা দুর্গম নামের এক ভয়ানক অসুরকে মেরেছিলেন যে দেবী, তিনিই দুর্গা, এই আমরা জানি। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকারদের লেখা এক-একটা শব্দ যেন সঙ্কেত— একটা মানের পিছনে লুকিয়ে থাকে আরও, আরও নানা অর্থ। পদ্মের এক একটি পাপড়ি খোলার মতো, একের পর এক মানে বার করে আনেন পণ্ডিতরা। সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেদজ্ঞ লোকনাথ চক্রবর্তী তাঁর ‘দুর্গা: অন্তরে-বাহিরে’ (পত্রলেখা, ২০২৩) বইয়ে লিখছেন, শোক, দুঃখ, মহাভয়, এ সবও বোঝায় ‘দুর্গ’ শব্দটি। যিনি দুঃখ থেকে রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। রোগে কষ্ট-পাওয়া মানুষটির দুঃখ তবু আর পাঁচ জন দেখতে পায়। শুশ্রূষাকারীর নীরব, অক্লান্ত লড়াই কে আর জানবে, যদি না থাকে কোনও অন্তর্যামী?

সংসারে আর যে বস্তুরই অভাব থাক, দুঃখ-কষ্টের অভাব নেই। তাই সেই বেদের যুগ থেকে আজ অবধি বিপত্তারণ, সঙ্কটহারী কোনও দৈবশক্তিকে ডাকাডাকি আর ফুরোয় না। আর দৈবকৃপার গল্পও ফুরোয় না। তখন সদ্য ধ্বংস হয়েছে বাবরি মসজিদ, রামলালার মূর্তি বসেছে সেখানে, অস্থায়ী ছাউনি ঘিরে সেনা পাহারা। দেশের নানা জায়গা দাঙ্গায় অশান্ত, কিন্তু অযোধ্যা শান্ত। করসেবকদের মহাভোজের চক্করে বাজারে আলু-বেগুনের দাম বেড়ে যাওয়া ছাড়া বড়সড় অশান্তি কিছু নেই। সেখানে পৌঁছে শুনলাম, রামলালা যে জাগ্রত, তা নিয়ে আর সন্দেহ নেই। বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল এক রক্ষী। খানিক পরেই বন্দোবস্তের তদারকিতে আসবে বড়সাহেব। এমন সময়ে রক্ষীর এল প্রকৃতির ডাক, সাড়া না দিলেই নয়। রামনাম জপতে জপতে সে ছুটল শৌচাগারের দিকে। কোনও মতে কাজ সেরে ফিরে আসছে, এক জন বলল, “আরে, এই তো তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলে। আবার ও দিক থেকে আসছ যে?” অতঃপর ভগবানের করুণায় ভক্তের চোখের জলে ভেসে লুটিয়ে পড়া, আর সেই কাহিনি মুখে মুখে ছড়িয়ে ‘পত্রকার’ অবধি পৌঁছে যাওয়ায় যতটুকু সময় লাগে। এমন গল্পরা পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী গান, যাত্রাপালায় শতসহস্র মন মাতিয়ে শেষে ‘অমর চিত্র কথা’ কমিক্সের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আজকের ছোটরা আর একটু এগিয়ে দেখছে ওটিটি-র সিরিয়ালে। পার্বতী ডাকেন, “পুত্র গণেশ!” ঢেউ-খেলানো বরফের উপর দিয়ে সার্ফ বোর্ড চালানোর কায়দায় সাঁ সাঁ করে নেমে-আসা গণেশ উত্তর দেন, “জি মাম্মিজি!” বাংলা অ্যানিমেশন ফিল্মে সরস্বতী আটকা পড়েন কোচিং সেন্টারের মালিকের হাতে। সবগুলো এন্ট্রান্স পরীক্ষার কোয়েশ্চন পেপার সল্ভ করলে তবে ছাড়া পাবেন। ‘কিডন্যাপ’ হওয়া বোনকে বাঁচাতে ছুটে আসে কার্তিক-গণেশ। ভক্ত বদলায়, তাই বদলাতে হয় ভগবানকেও। “আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে ...।”

শিব-পার্বতী সংসারী দেবতা। কত কৌতুক গান, কত লঘু রসিকতা চালু রয়েছে তাঁদের নিয়ে। এক বার বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দফতরের সামনে গিয়ে পড়েছি। তখন লাঞ্চ ব্রেক। ফুটপাথে বেঞ্চ পেতে বড় বড় কাঁসিতে জল-মুড়ি, সঙ্গে তেলেভাজা। কলকাতাইয়া চোখে একটু অদ্ভুত কম্বিনেশন। সঙ্গী সহকর্মী বললেন, “জানেন না গল্প? এক দিন মহাদেব আর পার্বতী উড়ে চলেছেন নন্দীর পিঠে চড়ে। হঠাৎ দেবী বললেন, ‘প্রভু, সোঁ সোঁ করে ও কি আওয়াজ? ঝড় আসছে নাকি?’ মহাদেব বললেন, ‘পার্বতী, আমরা বাঁকুড়ার উপর দিয়ে যাচ্ছি। এখন টিফিন টাইম, লোকে মুড়িতে জল ঢালছে।’” এমনই আটপৌরে, আমুদে আমাদের দেবতারা।

পুরাকালে মা দুর্গার দৈব শরীর নাকি তৈরি হয়েছিল স্বর্গের সব দেবতাদের তেজ দিয়ে। এ যুগে কুমোরটুলির শিল্পী তৈরি করেন তাঁর মৃন্ময় দেহ, কত না ভঙ্গিতে। কিন্তু আমাদের মানসলোকের যে দেবীপ্রতিমা? তার উপাদান গল্প— গল্পের পর গল্প। ঘটনার স্থান-কাল হতে পারে কোন সুদূর অতীতে, সেই কৈলাস পর্বতে, তারও উপরে ঝুলন্ত কোনও স্বর্গলোকে। আবার হতে পারে নিজের গ্রামের ছায়াঘন বন, ভাঙা মন্দির, মজা পুকুরের পাশের রাস্তাটিতে। “হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে— সেই সময় খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড় শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মত হার বালা।— তুমি কে ?— আমি অপু।— তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?” বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে আঁকা নিশ্চিন্দিপুর বাংলার মনে চিরজাগ্রত, আর তেমনই তার দেবী। মজুমদারদের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবী, যিনি নরবলিতে রুষ্ট হয়ে মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আবার এক দিন ফিরে এসেছিলেন নির্জন বনের পথে, পরমাসুন্দরী ষোড়শী কন্যা হয়ে। গ্রামবাসীকে সতর্ক করতে— মড়ক আসছে। শেষ দুপুরের রাঙা রোদে এক বালকের সঙ্গে বনবাসিনী বিশালাক্ষীর দেখা হওয়া কী এমন অসম্ভব!

একটা মন গল্পের রসে আহ্লাদ খোঁজে, আর একটা মন উসখুস করে। এ সব তো শুধুই কাহিনি নয়, এর মধ্যে রয়েছে এক জগৎকল্পনা। সেখানে পবিত্র-অপবিত্র, উচ্চ-নীচ, আরাধ্য-পরিত্যাজ্য, নানা বিচার-বিধান ঢুকে বসে রয়েছে। আজকের দিনে যে সবের অনেক কিছু বড়ই বেখাপ্পা, অন্যায় বলে মনে হয়। রয়েছে বিজ্ঞান-অনুসারী চিন্তার তর্জনীও। বামপন্থী বাংলায় অন্তত পাঁচ দশক ধরে নিরীশ্বরবাদী ‘সেকুলারিজ়ম’ ঘর-গেরস্তালি করছে বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপুজো, নীলষষ্ঠীর উপোসের সঙ্গে। যা বাজার থেকে পুজোর ফুল এনে দেয়, কিন্তু প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকায় না। সুদীপ্ত কবিরাজ একে বলেছেন ‘কাপুরুষ সহিষ্ণুতা’— ঝামেলা এড়াতে সব মেনে নেওয়ার ফিকির। তিনি ভিন্ন জীবনচর্যায় ডুবুরি নামানোর পক্ষপাতী, গভীরের সম্পদ সন্ধানের জন্য। বলছেন, যাঁরা মার্ক্সবাদের মতো নিরীশ্বর, তথ্যনিষ্ঠ তত্ত্ব নিয়ে মূল্যবান নানা বই লিখেছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ নিজের ভাষার শব্দাবলি, চিত্রকল্প, রসানুভূতি তুলে এনেছেন ধর্মের গভীর থেকে। ‘অধার্মিক, অশ্রুহীন ভাষা’ দিয়ে কি ইতিহাসের চরিত্র বোঝানো যায়? (মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান, অনুষ্টুপ, ২০২২)

সুদীপ্ত মনে করাচ্ছেন, ভারতীয় ধর্মের পুনর্জন্ম বা কর্মফলের মতো দিকগুলি গ্রহণ করেননি রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনিই লিখেছেন গান, ‘আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে’। ফিরে আসা তাঁর কাছে বিধির বিধান নয়, এক ক্রীড়াময় ঈশ্বরের লীলা। ফিরে আসার উদ্দেশ্যও পাপের দুঃখভোগ নয়, ধরণীকে নতুন করে ভালবাসা। প্রাচীন হিন্দু জগৎকল্পনাকে নস্যাৎ করেননি রবীন্দ্রনাথ, তাকে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। এই চিন্তাকে অনুসরণ করে ভাবা যায়, রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন, ‘তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি, তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী’, তখন মায়ের সে রূপ এত চেনা মনে হয় কেন? কারণ, বছর-বছর চণ্ডীপাঠে আমরা শুনে আসছি, দেবীর অট্টহাস্য শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসে মহিষাসুর দেখেছিলেন এক নারীকে, যাঁর অঙ্গের জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাঁর পদভরে পৃথিবী অবনত, যিনি সহস্র হস্তে দশ দিক পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন, তাঁর মুকুট স্পর্শ করেছে আকাশকে। পুরাণের দেবীর সেই বিশালতা, শক্তি, সৌন্দর্য সবই গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কেবল বাদ গিয়েছে দেবতাদের দেওয়া আয়ুধ-অলঙ্কার। এসেছে নিসর্গ— মেঘ, রৌদ্র, বিদ্যুৎ। ‘আকাশভরে ছড়িয়ে গেল ওই নয়নের দীপ্তিরাশি’। এই জ্যোতির্ময়ী, আনন্দরূপিণী, জগজ্জননী মায়ের সোনার মন্দির হতে পারে যে কোনও হৃদয়, শুধু খুলতে হবে হৃদয়দুয়ার। বেদ-পুরাণের জগৎকল্পনায় সাবস্ক্রাইব করার দরকার নেই।

সুদীপ্ত কবিরাজ মনে করাচ্ছেন, মহাবিশ্ব-মহাকাশ নিয়ে অপার বিস্ময়ের একটা দিক বৌদ্ধিক— তা উত্তর চায়, কী করে হল? কেন হল? আর অন্য দিকটা নান্দনিক— তা সমাধান চায় না, বিশ্ব-রহস্যের আস্বাদন করে আনন্দিত হতে চায়। বুদ্ধি ও কল্পনা একে অপরকে চালিত করে সেখানে। তাই তো এক দিকে মহাকাশে বিশাল বড় বড় টেলিস্কোপ রেখে আমরা চোখ পাতি আদিম আলোর দিকে, সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তটির সন্ধানে। যখন ধরা পড়ে সৌরজগতের জন্মের কোটি কোটি বছর পূর্বের কোনও তরঙ্গের স্ফুরণ, স্বল্পায়ু মর্ত্যবাসীর কাছে সে এক অপার বিস্ময়। আবার তেমনই বিস্ময় জাগে যখন শুনি ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত, ‘অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্’— আমিই সর্বাধার পরমাত্মার উপরে দ্যুলোককে প্রসব করেছি। দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তীর ব্যাখ্যায় এর এক অর্থ দাঁড়ায়, আমার পিতাকে আমিই প্রসব করেছি। এই সূক্তের শেষে দেবী বলছেন, “আমি সর্বভূত সৃষ্টি করে, বায়ুর মতো এর ভিতরে-বাইরে স্বচ্ছন্দে বিহার করি। আমি আকাশের অতীত, পৃথিবীর অতীত, তবু নিজের মহিমায় এই সমগ্র জগৎচরাচরের, রূপ নিয়েছি আমি।” এক ঋষিকন্যা, যিনি স্বয়ং ঋষি, আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে ঘোষণা করেছেন ‘অহং রাষ্ট্রী’— আমি সর্বজগতের ঈশ্বরী, সকল সম্পদ-প্রদাত্রী। মানবাত্মার এই সর্বময়-কর্তৃত্ব, সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে নারীর সীমাহীন শক্তির এই কল্পনা, এ-ও আমাদের উত্তরাধিকার।

জগৎসৃষ্টির গল্প বোধহয় সব যুগে, সব কালে, মানুষের সব গল্পের একেবারে গোড়ায় জায়গা করে নিয়েছে। সেখানে কি কেবল নিগূঢ় রহস্যের কথায় সব সময়ে মন ওঠে? মন খোঁজে ঘরোয়া, হাসি-কান্নার গল্প। পুরাণে একটি গল্পে দেখি, দেবী পার্বতী চিন্তায় নিমগ্ন, কী করে তিনি সম্পূ্র্ণ সৃষ্টিকে গড়ে তুলবেন। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হন মহাদেব। হঠাৎ স্বামীকে এমন ভাবে কাছে পেয়ে দেবী মহামায়া আনন্দে হেসে ওঠেন। সেই হাসির তাপে তৈরি হয় সূর্যমণ্ডল, আর তা থেকে যাবতীয় সৃষ্টি। প্রিয়তমকে হঠাৎ-দেখার হাসি থেকে জগতের উৎপত্তি, ভাবতেও কেমন ভাল লাগে। নেহাত গল্পই, তত্ত্বের ছিটেফোঁটা নেই। তবু এতে সত্যই কি কিছুই নেই? প্রিয় মানুষটিকে দেখার পুলকনিজের সব শক্তি, সম্পদ প্রকাশের পথ নিমেষে খুলে দেয় বইকি।

তা ছাড়া, গল্পের জলভরা-তালশাঁস ছেড়ে কোন মূর্খ রসের আশায় তত্ত্বের আখ চিবোতে চায়? তত্ত্বের কারবারিরা যেন বাসের হেল্পার— ‘এই এ দিকে দাদা, নিয়োলিবারালিজ়ম, সিট বেশি খালি নেই।’ ‘হেই সোশ্যাল ডেমোক্রেসি, একটু পা চালিয়ে আসবেন।’ ‘গান্ধীবাদ, গান্ধীবাদ, চম্পারণ হয়ে সাবরমতী।’ একটায় চেপে বসলে আর একটায় ওঠা যাবে না, কী জ্বালা! আর গল্প? তারা যেন গাছে গাছে পাখি। নিজের মনে যে যার গান গেয়ে চলেছে। গান শুনতে হলে গাছে উঠতেও হবে না, বসতেও হবে না ডালে। রামায়ণ, মহাভারত তো গল্পের মহীরুহ। বাল্মীকির রামায়ণে অবশ্য অকালবোধনের কোনও পর্ব নেই। রাবণ যুদ্ধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে বশিষ্ঠ রামকে বলেন, ‘আদিত্য-হৃদয়’ মন্ত্র পাঠ করে যুদ্ধ করে। রাম মন্ত্র জপ করে সূর্যের মতো তেজ নিয়ে যুদ্ধে নামলেন, নিহত হল রাবণ। রাবণজয়ের জন্য রামের ‘বাসন্তী’ দুর্গাকে শরৎকালে আরাধনা, একশো আটটি নীলপদ্ম দিয়ে পুজোর সঙ্কল্প, এবং একটি পদ্ম কম হওয়ায় শেষে নিজের নীল চোখ সমর্পণ করতে উদ্যত হওয়া, এ গল্প পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণে। আর কালিকাপুরাণ বলে, কেবল রাম নয়, দেবতারাও রাবণবধের জন্য অকালে জাগিয়েছিলেন দেবীকে। পুজোর রীতিনীতি ব্রহ্মাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং দেবী। বিষয়কর্ম বন্ধ রাখা, বেলপাতা ঘিয়ে ভিজিয়ে হোম, এ সবের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দরকারি নির্দেশও দিয়েছিলেন— এ ক’দিন বাড়ির মেয়েদের সন্তোষ বিধান করতে হবে। মানে, আনন্দে রাখতে হবে মেয়েদের। কেন যে জরুরি কথাগুলো আজকাল লোকে ভুলে যায়!

মহাভারতে দেখি, ভীষ্মের দিকে দেখিয়ে কৃষ্ণ বলছেন, “ওই যিনি সিংহের মতো আমাদের সৈন্যদের দিকে তাকাচ্ছেন, সেই কুরুবংশকেতু ভীষ্মের সঙ্গে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন, তুমি পবিত্রচিত্ত হয়ে দুর্গাস্তব পাঠ করো।” অর্জুন তখন দেবীর নানা নাম উল্লেখ করে, তাঁকে স্তুতি করে প্রার্থনা করলেন, “আপনার অনুগ্রহে এই যুদ্ধে আমাদের জয় হোক।” দুর্গা আকাশ থেকেই আশ্বাস দিলে অর্জুন রথে উঠলেন, কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজালেন, যুদ্ধের সূচনা হল।

যুদ্ধ মানেই শক্তির মোকাবিলা, আর শক্তি মানেই রাজনীতি। এখন যে হেতু প্রান্তিক, অবদমিতের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ রাজনীতির এক প্রধান মাত্রা হয়ে উঠেছে, তাই প্রাচীন কাহিনিগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখার পালা চলছে। কেন অসুরদের অমৃত দিল না দেবতারা? কেন স্বর্গে থাকবে নিজেরা, আর অসুরদের বার বার পাতালে পাঠিয়ে দেবে? অসুররাও তো বীর, তারাও তো মস্ত সাধক, নইলে তপস্যা করে বর পেল কী করে? আর সেই সঙ্গে মহিষাসুরের ফোলা ফোলা বাইসেপ-ট্রাইসেপ, বুক-পেটের সিক্স-প্যাক, চওড়া জুলপি দেখে এক ধরনের মুগ্ধতার হাওয়া, ফিসফাস মন্তব্য ঘুরঘুর করে মণ্ডপে মণ্ডপে।

দুর্গার আবির্ভাবের গল্পটা প্রতি বছরই রেডিয়োর অনুষ্ঠানে এক বার শোনা হয়ে যায়, মহিষাসুরের জন্মের বৃত্তান্ত থেকে যায় আড়ালে। দেবীভাগবত এবং বামনপুরাণ থেকে সে গল্প পাওয়া যায়। সংক্ষেপে সে কাহিনি এই— রম্ভ আর করম্ভ, দুই অসুর ভাই কঠোর তপস্যা শুরু করেছিল। কখনও জলে ডুবে, কখনও আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে। ইন্দ্র কুমির হয়ে এসে করম্ভকে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলল। তাতে রম্ভ এমন উগ্র তপস্যা শুরু করল যে অগ্নি আসতে বাধ্য হল। রম্ভ চাইল ত্রিকালজয়ী পুত্র, অগ্নি তাই বর দিলেন। ক্লান্ত শরীরে খানিক দূর গিয়ে বসে পড়লেন রম্ভ। সেখানে অনেক রকম পশু বিচরণ করছিল। খুব গরমের সময়ে বৃষ্টি হলে যেমন বাষ্প ওঠে, তেমনই দীর্ঘ তপস্যার পর স্ত্রী-পশু দেখে নিজের উদ্গত কামকে সংবরণ করতে পারলেন না রম্ভ। এক ঋতুমতী মহিষীতে তিনি উপগত হলেন। গর্ভবতী মহিষীকে নিয়ে পাতালে ফিরলেন, কিন্তু পশুগমনের জন্য অসুররা বার করে দিল। দু’জনে ফিরে এলেন সেই চারণভূমিতে। সেখানে মানুষের দেহ আর মহিষের মাথা নিয়ে জন্মালেন মহিষাসুর। এর পরের অধ্যায়টি আরও ট্র্যাজিক। মহিষী ফের ঋতুমতী হতে এক বলশালী মহিষ তার প্রতি আকৃষ্ট হল। মহিষী রম্ভের কাছে আশ্রয় চাইলেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে কামোন্মত্ত মহিষের শিঙের আঘাতে মৃত্যু হল রম্ভের। শোকাকুলা মহিষী সহমৃতা হলেন। খবর পেয়ে অসুরেরা অনাথ শিশুটিকে নিয়েগেল পাতালে।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনির মতো, পুরাণের এই গল্পগুলোতেও কত নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ! দশমুণ্ড মানুষ, পর্বত উপড়ে-ফেলা শক্তি, সহস্র বছরের তপস্যা— এ সব আতিশয্য ঝেড়েঝুড়ে দেখলে একেবারে চেনাজানা জীবন। অতিমানুষিক শক্তি, অলোকসামান্য প্রতিভা যার, তার মধ্যেই দেখা যায় সামান্য মানুষের দুর্বলতা, অধীরতা, ভোগলিপ্সা। দুস্তর পারাবার পার হয়ে এসে কাদাজলে পা হড়কে পতন। ইন্দ্রের করম্ভ-হত্যা, অসুরদের রম্ভকে প্রত্যাখ্যান, এই পূর্বকাহিনি যেন একটা জানলা খুলে দেয় মহিষাসুরের মতো অহংসর্বস্ব মানুষদের অন্তরে— জীবন তাদের শিখিয়েছে, কারও উপরে ভরসা করা চলে না। হয় মারো, নয় মরো। চার পাশে যে হিংসাতরঙ্গ আমরা দেখছি, আপাতদৃষ্টিতে যাকে নেহাত অকারণ মনে হয়— মিলেমিশে কি থাকা যেত না?— খোঁজ নিয়ে বেরোয় তার পিছনে নানা নৃশংসতার কাহিনি। এ কেবল বাইরের গল্প নয়। প্রতি দিনের ছোট-বড় জয়-পরাজয় নিয়েই সংসার। সংসারীর কামনা-বাসনা যেন সেই পুরা-কল্পিত রক্তবীজ, একটা থেকে জন্মায় আরও অনেক। ভোগ করে ভোগের অবসান হয় না। লোকনাথ চক্রবর্তী লিখছেন, ভোগের প্রাপ্তি বিষণ্ণতা, আর পুজোর প্রাপ্তি প্রসন্নতা।

উটের কাঁটা-চিবোনো সংসারীর সেরা গল্প বোধহয় সমাধি নামের সেই বৈশ্যের। মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী অংশে দেখি, তার টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল স্ত্রী-পুত্ররা। বনে এসেও বেচারি ভেবে চলেছে, আহা, কেমন আছে ছেলেরা, কিছুই তো খবর পাচ্ছি না। রাজা সুরথ (তিনি যুদ্ধে হেরে বনে পালিয়ে এসেছেন) যখন আশ্চর্য হয়ে বলছেন, যারা তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য ভেবে মরছ কেন, তখন বৈশ্য বললেন একেবারে খাস কথা— “কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নতি মহামতে। যৎ প্রেমপ্রবণ চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুসু।” মশাই, স্ত্রী-পুত্র গুণহীন জেনেও তাদের প্রতি কেন আমার মন প্রেমপ্রবণ, তা বুঝতে পারছি না। প্রেমহীন, সন্দেহ-দূষিত, পীড়ন-কাতর সম্পর্কে আমরা এমন করেই বন্দি থাকি। কী করব, মন যে ছাড়ে না।

বৈশ্য আর রাজাকে মেধা ঋষি বলেছিলেন, এই মায়ার আবর্ত, এই মোহের গর্ত, এ হল মহামায়ার প্রভাব। সংসারে স্থিতি আনতে জীবের মোহ তিনিই সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনিই মুক্তি দেন। এ এক আশ্চর্য বৈপরীত্য। সর্বভূতে এই দেবী— কখনও ‘বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা’, আবার কখনও ‘চেতনেত্যভিধীয়তে’— তিনি যোগনিদ্রারূপিণী বিষ্ণুমায়া, আবার তিনিই মায়াপাশমোচনী চেতনা। গল্পেও দেখি, মহামায়ার আরাধনা করে রাজা সুরথ পেলেন শত্রুজয়ের বর, আর বৈশ্য পেল মোহ-ছিন্নকারী জ্ঞান। প্রেমহীনের প্রতি আসক্তি-বন্ধন থেকে মুক্তি।

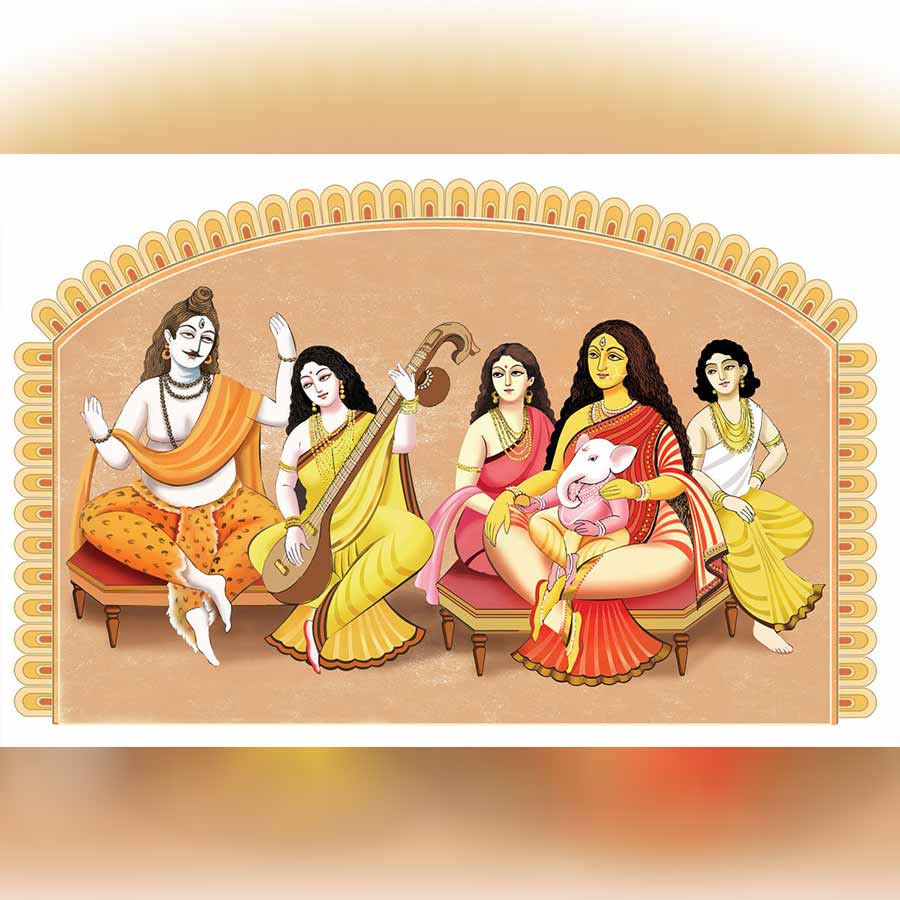

মনে রাখা চাই, যখন নানা ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ লেখা হচ্ছে, তখন ধর্মের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির মুক্তি, সমাজে সদাচার তৈরি। আধুনিক রাষ্ট্র ধর্মকে রাজনৈতিক সংগঠনের যন্ত্র করে তুলেছে। পুজোর আয়োজনের সমারোহ নিয়ে রেষারেষি সেই সংগঠন-ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর পুরাকালের গানে, গল্পে আমরা পাই নির্জনতা, একাগ্রতা, আত্মসমর্পণ। ‘মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন না কেউ দেখে।’ জীবন শেষ হলে, শেষ বারের মতো চোখ নিমীলিত হলেও এই দেখার শেষ হয় না। লোকনাথ চক্রবর্তী লিখছেন, বেদে দুর্গাকে এক অলৌকিক নৌকা বলা হয়েছে। তিনি ‘সুপ্রণীতি’— সুখে বহন করেন যাত্রীকে। ‘স্বরিত্রা’— পরম অভীষ্ট অভিমুখে স্বয়ংচালিত। সংসার-সাগর পার করানো এই দেবী সদা ‘অশ্রুবন্তী’— ভক্তের প্রতি করুণায়, আনন্দে সজলনয়না। পুরাকাহিনির এই অপার-শক্তিকে চিন্তায় ছোঁয়া যায় না, যদি না গল্পে গল্পে তাকে ঘরের মেয়ে, সংসার-ব্যস্ত ঘরনি, গণেশজননী করে তোলা যায়। মায়ের গল্প, গল্পের মা।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)