কলকাতা বেতারের জন্ম ২৬ অগস্ট, ১৯২৭ সাল। তার ঠিক ৩০ বছরের মাথায় এখানে চাকরিতে ঢোকেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সময়টা ১৯৫৭, তাঁর বয়স তখন ২২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় মাস্টার্সের ছাত্র। কিন্তু তাঁর মন টানছে সৃষ্টিশীল জগৎ। প্রথাগত লেখাপড়া আর ভাল লাগছে না। তাই মনের টানেই বেতারে চাকরি নেওয়া এবং এম এ পড়া মাঝখানেই স্থগিত। ১৯৫৭-র শেষ দিক থেকে ১৯৫৯-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত— সাকুল্যে দেড় বছর তিনি চাকরি করেছেন ১ নম্বর গার্স্টিন প্লেসে। বহাল হয়েছিলেন ঘোষক ও সংবাদপাঠক হিসেবে। প্রথমে কিছু দিন কন্ট্র্যাক্ট বেসিসে, পরে স্টাফ হন। ১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ, তার পর ‘অপুর সংসার’-এ ‘অপু’ হয়ে চিত্রাভিষেক এবং রেডিয়ো-তে ইস্তফা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যে পরে অভিনয় দুনিয়ার অন্যতম দিকপাল হয়ে উঠেছিলেন, তাতে শুরুর ওই দেড় বছরের বেতার-জীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁর নিজের কথা থেকেই এর আঁচ পাওয়া যায়।

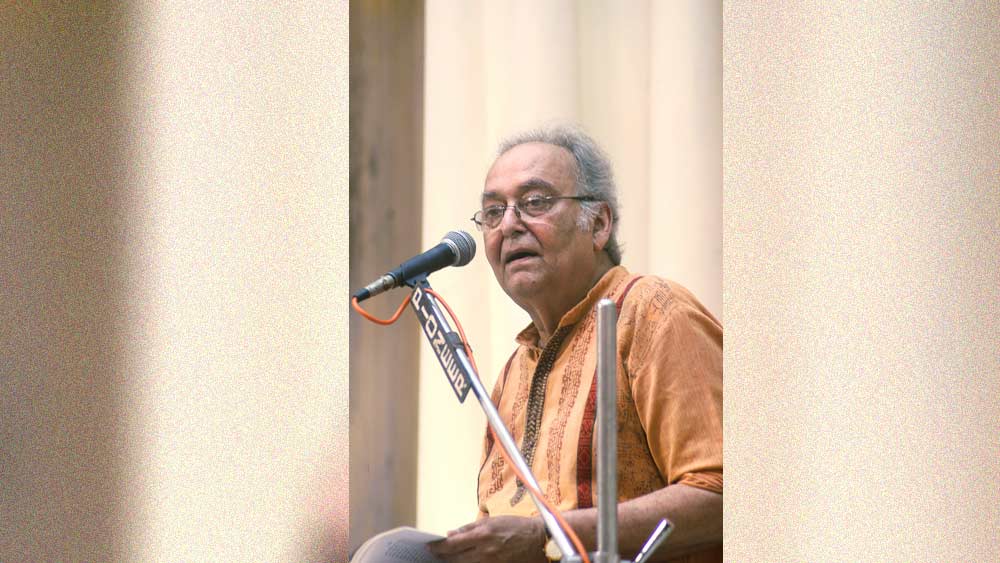

২০১৩ সালের ২৯ জানুয়ারি ‘প্রণবেশ সেন স্মারক-বক্তৃতা’-র বক্তা ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বিষয় ছিল তাঁর বেতার-জীবন। আমরা জানি, বেতারের জন্মলগ্ন থেকেই এই মাধ্যম কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বাঙালি-জীবনে। ছোটবেলায় কৃষ্ণনগরে থাকার সময় থেকেই বেতারের নানা অনুষ্ঠান সৌমিত্রকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করত। যার মধ্যে ভোরে উঠে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ শোনার আকর্ষণ ও মুগ্ধতার কথা তিনি বক্তব্যের শুরুতেই জানিয়েছিলেন। আর পাঁচটা বাঙালির মতো তখন থেকেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক-সহ আরও কিছু নাম তাঁর মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে দিনযাপনের অন্যতম সঙ্গী হয়ে উঠেছিল রেডিয়ো।

১৯৫১ সালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় আসেন। সিটি কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স, তার পর এম এ পড়তে পড়তে, ‘অডিশন’-এ পাশ করে ঢুকলেন বেতারে। প্রায় ২০০ জন চাকুরিপ্রার্থীর মধ্যে তিনি হয়েছিলেন দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে ছিলেন পরবর্তী কালের আর এক বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন ছবির জগতে অল্পবিস্তর সহকারী চিত্রপরিচালকের কাজ করছেন। অভিনয় শুরু করেননি। অডিশনের ফল অনুযায়ী অনিলবাবুরই বেতারে চাকরিটা হয়েছিল।

ঠিক সেই সময়েই তাঁর ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ এসে গেল। তাই চাকরিটা আর নিলেন না। ফলে, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল।

সৌমিত্রর প্রতিভাবিন্যাসের বহুমুখী দিক আমাদের জানা। চলচ্চিত্র এবং মঞ্চে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি নাট্যকার, পরিচালক, কবি, গদ্যকার, আবৃত্তিশিল্পী, ‘এক্ষণ’-এর মতো পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, ছবি আঁকায় পারদর্শী এবং চিরকাল সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ও প্রতিবাদী এক শিল্পী। কিন্তু, এত রকম বিচ্ছুরণের মধ্যেও প্রত্যেক প্রতিভাধরের মতো তাঁরও শিল্পপ্রকাশের মূল অভিমুখ শুরু হয়ে গিয়েছিল ইস্কুল-জীবন থেকেই। বলাই বাহুল্য, তা অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা। তাই বোধহয় যে কাজই তিনি করেছেন, তার মধ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়-তৃষিত মনের একটা ছাপ থেকে গেছে। বেতারের কর্মজীবনও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

রেডিয়োতে কাজ করার সময়, তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছিল কণ্ঠ-ব্যবহার শিক্ষার এটি আদর্শ স্থান। এখানে সমস্ত চিত্রকল্পটিই তৈরি করতে হবে শুধুমাত্র ভাষ্যের মাধ্যমে। এখানে উপযুক্ত নাটকীয় কণ্ঠ-প্রক্ষেপণের সঙ্গে ভাষার ব্যবহারেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। সৌমিত্র বলেছেন, “বেতারে কাজ করেছিলাম বলেই পরবর্তী সময়ে ফিল্মের শুটিংয়ে শব্দধারক যন্ত্রের ব্যবস্থা আমার বুঝতে সুবিধে হয়েছিল। মাইক্রোফোন কেমন করে ব্যবহার করতে হয় তা রেডিয়োতেই বোধহয় প্রাথমিকভাবে শিখেছিলাম। বেতারে ঘোষণা, সংবাদপাঠ ইত্যাদির দায়বহন করতে গিয়ে আমার বাচিক পরিশীলনও খানিকটা এগোতে পেরেছিল।” এ ছাড়া, বেতার থেকে হয়েছিল তাঁর ধৈর্যের শিক্ষা। ঘোষক হিসেবে কোনও অনুষ্ঠান শুরুর আগে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অল্প কথায় গোটা অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে শ্রোতাদের আগাম ধারণা দিতে হত। এর জন্যে আয়ত্ত করতে হয়েছিল উপযুক্ত শব্দচয়ন এবং তার সঙ্গে বাংলা বলার ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ। পরবর্তী কালে আমরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা বলা বা লেখায় দেখেছি অসাধারণ উচ্চারণ ও বাক্যবিন্যাসের অসামান্য বুনন। শুরুর রেডিয়ো-জীবনের তো এ ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলই। এ ছাড়া, অনুষ্ঠান যত ক্ষণ চলত, তত ক্ষণ স্থির ভাবে অপেক্ষা করে, অনুষ্ঠান শেষে সমাপ্তি-ঘোষণা করতে হত। অসম্ভব ধৈর্য রাখতে হত এই কাজের জন্য। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর স্বভাবে প্রথম থেকে যে ধৈর্যের অভাব ছিল, বেতারে কাজ করে তা অনেকটাই পাল্টাতে পেরেছিলেন তিনি, ধৈর্যের এই অনুশীলন তাঁর পরবর্তী জীবনে অনেক কাজে এসেছিল।

বেতারে যাঁরা ঘোষকের কাজ করেন, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের কণ্ঠস্বর ভাল হওয়া প্রয়োজন। সৌমিত্র লক্ষ করেছিলেন, এঁদের মধ্যে অধিকাংশ জনই নিজের গলা সম্পর্কে এমন অতিরিক্ত সচেতন থাকতেন যে, তাঁদের বলার ধরনে কৃত্রিমতা ও নিষ্প্রাণ ভাব প্রকাশ পেত। এটা তাঁর একেবারেই ভাল লাগত না। তবে কয়েকজন ছিলেন ব্যতিক্রম, যাঁদের বেতার-ভাষ্য শিক্ষণীয় ছিল সৌমিত্রর কাছে। অবশ্যই এ ব্যাপারে সেরার আসনে ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অনুষ্ঠানের রূপভেদ অনুযায়ী যিনি অসামান্য ভঙ্গিতে তাঁর ভাষ্য-ধরন বদলে ফেলতেন। অনেক সময় বীরেনবাবুকে পরামর্শ দিতেও দেখেছেন তিনি। কোনও নতুন ঘোষক যদি কিছু ভুল করে ফেলতেন, তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সস্নেহে সেই আনকোরা ঘোষককে বলতেন, “শোনো বাবা, তুমি যে এটা এ রকম করে বলছ, এতে তো ভুল মানে হচ্ছে। তুমি বরং ও রকম করে বলো…” বলে নিজে দেখিয়ে দিতেন। এই সব অভিজ্ঞতার কথা সৌমিত্রবাবু বলেছিলেন তাঁর বক্তব্যে। তাঁর ভাল লাগার মধ্যে ছিল জয়ন্ত চৌধুরী, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজনের বেতার-ভাষ্য। বাংলা ভাষা প্রয়োগ ও তাকে সাবলীল ভাবে উপযুক্ত নাটকীয় সংলাপের ধরনে উপস্থাপন— এটাই টানত সৌমিত্রকে। এই শিক্ষাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়, আবৃত্তির ক্ষেত্রে অন্যতম সম্পদ হয়ে উঠেছিল।

বেতার-জীবনে সৌমিত্রবাবুর কাছে স্বাভাবিক ভাবেই অন্যতম আকর্ষণের বিষয় ছিল বেতার-নাটক। কিন্তু, তখন বেতারে হওয়া বেশির ভাগ নাটকই ছিল এক-একটি মঞ্চসফল নাটকের শ্রুতিরূপ, যা তাঁর কাছে ঠিক গ্রহণযোগ্য হত না। কারণ, এগুলো হয়তো প্রসেনিয়াম থিয়েটার বা মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপযোগী, কিন্তু বেতারের ক্ষেত্রে নয়। এক সময়ে বিদেশি বেতারে অভিনীত হত ‘ওয়র অব দ্য ওয়ার্ল্ডস’ নামে একটি অসাধারণ নাটক। এটি না শুনলেও, নাটকটি পড়ে সেই সময় সৌমিত্র বুঝেছিলেন, এ রকম নাটকই বেতারে হওয়া দরকার। যেখানে শুধুমাত্র সংলাপ, উপযুক্ত এফেক্টস মিউজ়িকের সহায়তায় সম্পূর্ণ নাট্য-চিত্রকল্পটি তৈরি করতে পারে। বেতারে চাকরি করার সময় না করলেও, পরবর্তী কালে কয়েকটি বেতার-নাটকে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তার মধ্যে শ্যামল ঘোষের পরিচালনায় জীবনানন্দ দাশের লেখা ‘নিরুপম যাত্রা’ গল্পের নাট্যরূপ এবং রমাপ্রসাদ বণিকের নাট্যরূপে বার্টোল্ট ব্রেশট-এর ‘থ্রি পেনি নভেল’ (‘তিন পয়সার পালা’ নয়)— বেতার নাটক দুটিতে অভিনয় করে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন সৌমিত্র, কারণ তাঁর মতে এগুলো ‘মঞ্চ-নাটকের চলন থেকে বেশ দূরে ছিল।’

১৯৫০-এর দশকের পরিমণ্ডলের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বেড়ে উঠেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তখনকার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি সব কিছুতেই এসেছিল নব ধারা। পুরনো ধ্যানধারণা ভাঙার চেষ্টা চলছে, প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রবল প্রভাব, আন্তর্জাতিক ভাবধারার প্রবেশ ঘটছে অবাধে, একই সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সত্যজিৎ রায়ের মতো সৃজনশিল্পীদের স্পর্শে নাট্য ও চলচ্চিত্রজগতে আসছে নতুন যুগ। এ সবের মধ্যে সক্রিয় ভাবে মিশে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নানা ভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এগোতে চাইছেন অভীষ্ট লক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে তাঁর ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। তখন নাট্য ও অভিনয় জগতে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যুগ শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু সৌমিত্র অভিনয় শিখতে যাচ্ছেন তাঁরই কাছে। পঞ্চাশের দশকের ভাঙাগড়ার মধ্যে থেকেও তিনি প্রাধান্য দিচ্ছেন বাংলার ঐতিহ্যগত পরম্পরাকে। বেতারে চাকরি করার সময় তিনি শিশির ভাদুড়ীর বেতার-সংলাপ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। শুধু নাটকীয়তা নয়, বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে কী ভাবে তাকে কথ্যভাষার আদর্শ করে তোলা যায়, তা মন দিয়ে তিনি তখনই লক্ষ করেছিলেন নাট্যাচার্যের বলার ধরনে। সে দিনের বক্তৃতায় সৌমিত্রবাবু বলেছিলেন, “শিশিরকুমার ভাদুড়ীর গদ্য ও পদ্য সংলাপের ললিত প্রবাহ শুনে ভাবতাম, এটাই কথিত বাংলার আদর্শ নিদর্শন হয়ে থাকা উচিত।”

আমরা জানি, সারা জীবন বাংলা ভাষা ও বাঙালিয়ানার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল আজীবন ও আন্তরিক। এ বিষয়ে তাঁর শুরুর ওই বেতার-জীবনের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তা বেশ কয়েক বার প্রকাশ পেয়েছিল সৌমিত্রবাবুর সে দিনের স্মারক-বক্তৃতায়। একেবারে শেষে যে কথা তিনি বলেছিলেন, আজ শুধু তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকই নয়, শিক্ষণীয়ও বটে— “যেটা বলার, বারবার বলার, বাঙালিয়ানার প্রতি বাঙালির টান না ফিরে এলে কোনও প্রতিরোধ শুরুই হতে পারে না।”

সূত্র: ‘কলকাতা বেতার’ (তৃতীয় খণ্ড),

সম্পাদনা: ভবেশ দাস

(গাঙচিল, নভেম্বর ২০১৪)

কৃতজ্ঞতা: সন্দীপা মুখোপাধ্যায়