যখন থেকে গায়ক ছাড়াও গীতিকার-সুরকারদের নাম আলাদা করে খেয়াল করতে শুরু করলাম, আবিষ্কার করলাম, যে-গানগুলো বছর বছর ধরে আমাদের একই ভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছে, তার অনেকগুলোই সলিল চৌধুরীর সুর করা। অধিকাংশই কানে শুনতে একেবারে মসৃণ। কিন্তু যেই হারমোনিয়াম নিয়ে গাইতে বসছি, ‘পথে এ বার নামো সাথী’ গাইতে গিয়ে বা ‘পালকির গান’, ‘রানার’ বাজাতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। গান তো একটা স্কেলে শুরু হয়, সেই স্কেলেই সাধারণত পুরোটা হয়; কিন্তু এ তো দেখছি এই মুহূর্তে এই স্কেল তো পরের মুহূর্তে ওই! কাছাকাছি সময়ে পালকি বা রানার-এর মূল কবিতাগুলোও পড়লাম। দেখি, পালকির কবিতাটায় ওই ‘হুম হুনা’ ব্যাপারটা নেই। কবিতাটা হল— পালকিতে চড়ে এক জন যাচ্ছে, তার চোখে গ্রামবাংলার রূপ। গানটাও তাই। পালকিতে বসা লোকটিই যেন সব কিছু দেখছে আর গাইছে। কিন্তু শুধু ওই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো যোগ করায় পালকির বেহারারাও এখানে সমান্তরাল চরিত্র। তারা যখন দিনের শুরুতে পূর্ণ উদ্যমে চলে, ‘হুম হুনা’-ও চলে দ্রুত তালে। বেলা গড়িয়ে দুপুর হলে তাদের ঈষৎ ক্লান্ত পা একটু দুলকি চাল ধরে— ওই ‘হেঁইয়া রে হেঁইয়া, হেঁই সামালো হেঁইয়া, হেই সামাল... সামাল হেঁকে চলল ডেকে’— ওই জায়গাটায়। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঢোকার সময়ে ‘আহা, ওই গো গাঁয়ের ওই সীমানা’ বলে ‘আ’ টান দিয়ে যেখানে এসে গানের পরদা আবার থিতু হয়, সেটা সম্পূর্ণ অন্য একটা স্কেল। এ গ্রাম ছাড়িয়ে ওই গ্রামে ঢুকল। যেন নাটকের মতো দৃশ্যান্তর ঘটল। অতএব, এক নতুন সুরে গানের আবার যাত্রা শুরু হল। গোটা গানে কথার সঙ্গে সুর এমন মিলমিশ খেয়ে চলছে যে, বোঝাই যায় না এটা একটা কবিতার ওপর সুরারোপ! ‘উঠছে আলে’— তো সুরও একটু উঠল; ‘নামছে গাড়ায়’— সুরও একটু নামল; ‘পালকি দোলে ঢেউয়ের নাড়ায়’-তে সুরেও সেই ঢেউয়ের দোলা! ‘উড়ছে মাছি ভনভনিয়ে’-তে হঠাৎ আচমকা দুটো পাশাপাশি পরদা এমন দুর্দান্ত লাগল যে মাছির ভনভন আওয়াজটা যেন কানে শোনা গেল! দিনের (এবং গানের) শেষে বেহারাদের মুখের ‘হেঁইয়া হেই রে হেঁইয়া হা’-তে সারা দিনের পথশ্রমের ক্লান্তি। একদম শেষের এই ছন্দ-পরিবর্তনটি সত্যেন দত্তের কবিতাতেও আছে, কিন্তু মাঝের সব কিছুই সলিল চৌধুরীর নিজস্ব সংযোজন।

‘পালকির গান’, ‘রানার’, ‘অবাক পৃথিবী’, ‘ঠিকানা’, ‘উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা’ ইত্যাদি কবিতায় সুরারোপ, বা হেমন্ত-লতা-সবিতা ইত্যাদির গলায় অনেক অনেক গান শুনে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হলাম যে, সলিল চৌধুরী একদম আলাদা একটা ব্যাপার। এখানে পাশাপাশি এটাও বলে রাখা উচিত, শুধু সুরকার হিসেবে নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল দেববর্মণ— যে-কোনও এক জনকে নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু গীতিকার-সুরকার সলিল চৌধুরী অতুলনীয়!

গানে কী সব কথা লিখেছেন সলিল! ‘আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা।’ ‘পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি, সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।’ রবীন্দ্রনাথের ‘লাজে লাজানো’-র পর কী অসম্ভব সার্থক প্রয়োগ এই ‘ধেঁধেছি’ কথাটায়! পাশাপাশি রোম্যান্টিক গান দেখুন! ‘মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে/ যার চোখ তাকে আর মনে পড়ে না/...আর কোনও চোখ তবু মনে ধরে না।’ এই গানেরই শেষে আরও অসাধারণ দুটো লাইন— ‘শিকলে বাঁধিতে তারে চেয়েছিনু বুঝি, শিকল চরণে তার হয়েছে নূপুর।’

অনেককে বলতে শুনেছি, গান লেখার ক্ষেত্রে সব সময় সলিল চৌধুরী তাঁর কবিপ্রতিভার প্রতি সুবিচার করেননি। গুরুচণ্ডালী দোষ (অর্থাৎ, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ, যা থাকলে পরীক্ষার খাতায় নম্বর কেটে নেওয়া হয়) আছে... ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে এ ব্যাপারে সবিনয়ে নিজের মতটুকু জানাই।

কবিতা বা গদ্যের তুলনায় গানের ভাষা বোধহয় একটু আলাদা। এটা তো আর দেখা বা পড়ার জিনিস নয়, শোনার জিনিস। তাই কানে শোনার সময়ে যাতে ধাক্কা না লাগে, কথাকে সে-রকম একটু মসৃণ করে নেওয়ার দরকার হয় মাঝে মাঝে। তাতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা ঠিক ওই রকম পরীক্ষকের মতো খুঁতখুঁতে মন নিয়ে দেখলে চলে না। গুরুচণ্ডালী উদাহরণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানেও খুব কম নয়! যেমন ‘সখী, ভাবনা কাহারে বলে’ বলে শুরু হয়ে ‘সখী, ভালোবাসা কারে কয়’ (প্রায় বাঙাল ভাষার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন)। কিন্তু এও কবিত্বে, বা বলা ভাল, গীতিময়তায় উত্তীর্ণ। সলিলবাবুর ‘যা গেছে তা যাক’ গানটিই শুনুন না! কথা-সুরে এত খাপে-খাপে বসে গেছে, এটা চলিত, ওটা সাধু— এই সব প্রশ্ন ছিদ্রান্বেষী না হলে তোলা সম্ভব নয়। আর তার সঙ্গে এই অসাধারণ কাব্যময় এক্সপ্রেশন! কবির প্রেয়সী নদীতে স্নান করতে নেমেছে, তার বর্ণনা হল— ‘তার তনুর তিরথে (অর্থাৎ তীর্থে) ডুবিয়া মরিতে নদীও উতলা হত/ তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে আরো দু’টি ঢেউ যেখানে দিত সে বাড়িয়ে/ সেখানে আমার উতল হৃদয় সে দিন গিয়েছে হারিয়ে।’ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ‘আমার চতুর্পাশে সব কিছু যায় আসে, আমি শুধু তুষারিত গতিহীন ধারা’— ওঁর আর-একটি গানের শেষ লাইন। মাস্টারমশাইরা বলবেন, ‘চতুষ্পার্শ্ব’ হয়, ‘চারপাশ’ হয়; কিন্তু চতুর্পাশ-টা গুরুচণ্ডালী কেস। হোক। গুরু এবং চণ্ডাল দুজনকেই অসাধারণ হজম না করলে এমন দুর্দান্ত ঢেকুরবিহীন কয়েনেজ অসম্ভব।

তেমনই সুর, তেমনই যন্ত্রানুষঙ্গ। কত উদাহরণ দেব? ‘কেন কিছু কথা বলো না’ গানটির প্রিল্যুড এক বার বাজানোর চেষ্টা করে দেখুন! কোথায় শুরু হয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে এসে সুর আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসছে, দেখতে পাবেন। ‘সাত ভাই চম্পা’ গানটি তো সবাই প্রিল্যুড ইন্টারল্যুড শুদ্ধই মনে রাখে— গানের সঙ্গে বাজনা এমন মিশে গেছে। চলন এতই ঝরঝরে যে অন্তরার স্কেল পালটে যাবার মতো (যাকে পরিভাষায় ‘টোনিক চেঞ্জ’ বলে) একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেউ খেয়ালই করে না। সাত ভাই চম্পার জেগে ওঠার জন্য পারুল বোনের অনন্ত প্রতীক্ষার প্রতীক হয়ে আকাশের স্থির একটি তারার মতো মুখড়ায় বাঁশির সুরটির দাঁড়িয়ে থাকা— অপূর্ব! শুধু বাজানোর জন্য বাজানো নয়, ওঁর যন্ত্রানুষঙ্গ সব সময়েই যেন কিছু কথা বলত। ‘ও প্রজাপতি পাখনা মেলো’ গানের বাজনায় যেন প্রজাপতিটিকে উড়তে দেখা যায়। ‘কী যে করি’ গানটির ইন্টারল্যুড যেন দমবন্ধ করা এক দোটানার অনুরণন! ‘ও ঝর ঝর ঝরনা’-তে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে ঝরনার পথচলা ঘটে চলে চোখের সামনে। ‘আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা’-র প্রিল্যুডও যেন দিশাহারা! ভৈরবী রাগে এত কম্পোজিশন আছে দুনিয়ায়, কিন্তু ‘ওগো আর কিছু তো নাই’-এর মতো প্রথা-বহির্ভূত ভৈরবীর প্রয়োগ একেবারে ইউনিক! জ্যাজ বা ব্লুজ কতটা গুলে খেলে ‘এই রোকো’ বা ‘আরো দূরে যেতে হবে’ বানানো যায়!

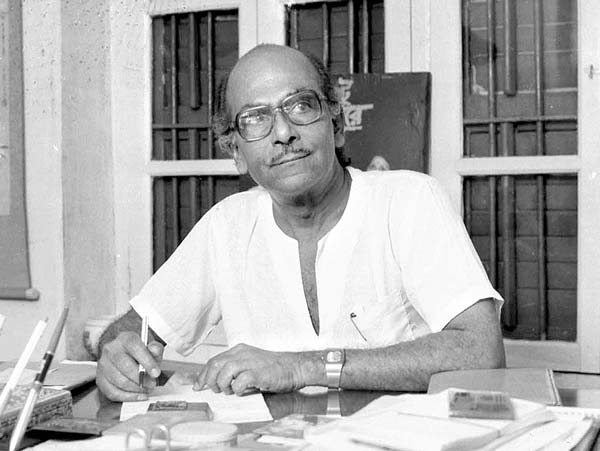

অসম্ভব মুগ্ধতার রেশ নিয়ে আমি এবং আমার কলেজজীবনের দুই বন্ধু এক দিন সকালে সলিল চৌধুরীর বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। সালটা ’৯১ থেকে ’৯৩-এর মধ্যে কিছু একটা। তখন এত ফোন-টোন করে যাওয়ার রেওয়াজ চালু হয়নি। নিজেই দরজা খুলেছিলেন। কলেজের একটা অনুষ্ঠানে ওঁর উপস্থিতি চাই— জানালাম। বললেন, ওঁর স্ত্রী-কন্যা প্রবাসে গেছেন। এবং যে দিনটায় আমাদের অনুষ্ঠান, সে দিন ওঁর হবে না। তার পর হঠাৎ বললেন, ‘আমার কয়েক জন মিউজিশিয়ান আসবে ঘণ্টা দেড়েক পর... তোমাদের কী সময় আছে? তা হলে একটু গল্প করতাম।’ আমাদের তো হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা! সে কথোপকথন গড়িয়েছিল অনেক ক্ষণ। কী অসম্ভব স্বচ্ছ খোলা একটি মন যে বেরিয়ে এসেছিল কথাবার্তায়! আমরা স্কুলজীবনে ইডেন গার্ডেনসে ‘যুব উৎসব’-এ ওঁর এবং ওঁর দলের গান শোনার গায়ে-কাঁটা-দেওয়া অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম। এ-ও বলেছিলাম, তার বছর দশেক আগে একটি সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক ভাবে লেখা ওঁর আত্মজীবনী কেমন যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছিল। উনিও অনেক গল্প বলেছিলেন। একটা খুব মনে আছে— ট্রেনে যেতে যেতে নতুন-বানানো গান বাকিদের তুলিয়ে দিয়ে, সভায় গিয়ে সেই গান গাওয়ার গল্প। ওঁর বিভিন্ন গান নিয়ে একটু-আধটু কাটাছেঁড়া, কর্ড স্ট্রাকচার নিয়ে ছোটখাটো বিশ্লেষণ— তাও করেছিলেন।

আরও একটি প্রসঙ্গ সে দিন উঠে আসছিল বার বার। মৃত্যুর প্রসঙ্গ। উনি মাঝেমধ্যেই বলছিলেন— এত রকম কাজ করা বাকি রয়ে গেল, ওঁর মৃত্যুর পর বাকিরা যদি এই করে, তাই করে। কোনও রকম হতাশা বা বিষাদ থেকে বলছিলেন না কিন্তু, খুব সোজাসাপটা প্র্যাক্টিকাল ভাবেই বলছিলেন। আজ ফিরে তাকালে, ওই মৃত্যুর পর নিয়ে উনি একটা গানে যা বলে গেছেন, সেটা বার বার মনে পড়ে। ‘ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাব এই কামনা, আর কিছু না। আগামীর পায়ে পায়ে আমিও পৌঁছে যাব সেই ঠিকানায়, আর কিছু না।’

গায়ে কাঁটা দেয়! এই অসামান্য গীতিকবিতায় আরও বলা আছে— সারা জীবন তিল-তিল করে যে-সৃষ্টি করলাম, তা রইল রাস্তার ধারে তোমার জন্য গাছের সারি হয়ে, হে আগামী দিনের পথিক! চলতে চলতে ক্লান্ত হলে তার ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিও। চলতে চলতে কখনও কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমিও। থেমে গেছি, পারিনি যেতে— যেখানে যাওয়ার ছিল। আমার সেই না-পারার বেদনাকে মশাল করে জ্বালিয়ে নিয়ে তোমার পথ আলোকিত করে নিও। তার পর তোমার চলার পথে তুমি এগিয়ে যেও— হে আগামী দিনের পথিক!

আমরা পেরেছি কি সেই কথা শুনে চলতে?

paragbaran@gmail.com