আন্তর্জাতিক অঙ্ক অলিম্পিয়াডে সোনা জিতেছেন এক ১৭ বছরের বঙ্গসন্তান। অগ্নিজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু দিন পর বাঙালির এই গর্বের সময়টাই আমাদের পিছন ফিরে তাকাতে বাধ্য করল। ইচ্ছে হল জানার, খুব কাছের অতীতে এমন আনন্দের স্বাদ আমরা কবে পেয়েছি? হতাশই হতে হল!

দেখা গেল, ভারত যোগ দেওয়ার পর গত ৩০ বছরে আন্তর্জাতিক অঙ্ক অলিম্পিয়াড থেকে সোনা কুড়িয়ে আনতে পেরেছেন সাকুল্যে ৩ বঙ্গসন্তান!

দিনকয়েক আগেই খবর এল, এ বছর অঙ্কের ‘নোবেল’ ফিল্ডস মেডেল পেয়েছেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। অক্ষয় ভেঙ্কটেশ। তার কয়েক বছর আগে ফিল্ডস মেডেল পেয়েছিলেন আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। মঞ্জুল ভার্গব। এক জন দক্ষিণ ভারতীয়। অন্য জনও বাঙালি নন। ভারতীয় হিসেবে গর্ব করার মধ্যেই ফিল্ডস মেডেল প্রাপকদের ৮২ বছরের তালিকায় এক জন বাঙালিরও নাম না খুঁজে পেয়ে যন্ত্রণা বাড়ল।

কেন বাঙালির নাম নেই গণিতচর্চার আন্তর্জাতিক পুরস্কারের তালিকায়? আন্তর্জাতিক মানচিত্রে কেন বাঙালি গণিত-প্রতিভার খোঁজে চালাতে হচ্ছে তন্নতন্ন তল্লাশি? গণিতচর্চা শুরুর ইতিহাসে পিছিয়ে থেকেও কেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বেশি করে শোনা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয়দের নাম?

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-উপাচার্য দিলীপ সিংহের মতে, গত শতকের ছয়ের দশক থেকেই এই খরা শুরু হয়েছে। আর তার গলদটা লুকিয়ে রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই। স্কুল স্তরে অঙ্ককে যে ভাবে শেখালে, ভয় তাড়িয়ে অঙ্ককে ভালবাসতে শেখানো যায়, সে ভাবে শেখানো হচ্ছে না। অঙ্কের বিভিন্ন সূত্রকে আটকে রাখা হচ্ছে শুধুই বইয়ের পাতায়। একেবারে ‘কপিবুক স্টাইল’-এ অঙ্ক কষতে শেখানো হচ্ছে। একটা অঙ্ককে যে অন্য ভাবেও সমাধান করা যায়, তা সে সরল বা জটিল যা-ই হোক না কেন, তা শেখানো হচ্ছে না। হয় শিক্ষক নিজেও সেটা জানেন না। বা, ভাবছেন সেটা শেখাতে গেলে তাঁর সময় নষ্ট। আর ছাত্রছাত্রীরা ভাবছেন, যত কম সময়ে যত কম শিখে যত বেশি নম্বর পাওয়া যায়, ততই ভাল। কারণ, নম্বরটাই আসল কথা। ক্লাসে ফার্স্ট, সেকেন্ড হলেই কদর বাড়ে সব জায়গায়। মার্কশিট ঝকঝকে হলে, স্কুল পেরিয়ে ভাল কলেজে ঢোকা যায়। ভাল কলেজ পেরিয়ে যাওয়া যায় ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাওয়া যায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। আইআইটি-গুলিতে। বিদেশেও যাওয়া যায়।

ইতিহাস অন্য কথা বলছে...

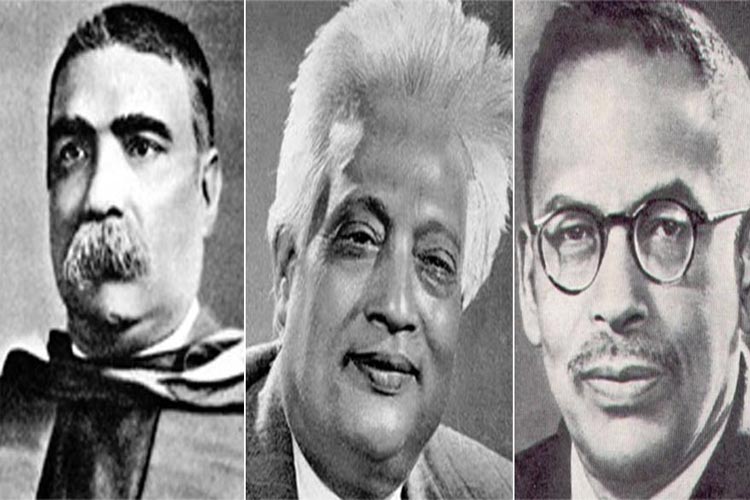

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বাঁ দিক থেকে) ও মেঘনাদ সাহা।- ফাইল চিত্র

ইতিহাস বলছে, অঙ্কে এক সময় ‘রসগোল্লা’ বাঙালির ধাতেই সইতো না। রসগোল্লার খাসতালুকে অঙ্ক বরাবরই দাপিয়ে বেড়িয়েছে। প্রায় দেড়শো বছর আগে ভারতীয় হিসেবে এক বাঙালিরই অঙ্কের গবেষণাপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে! তিনি আশুতোষ। বিকল্প গাণিতিক সূত্র দিয়ে আইনস্টাইনকেও নতুন ভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল বাঙালিরই অঙ্কের মেধা। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই বাংলাতেই জন্ম নিয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা, নিখিল রঞ্জন সেন ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মতো গণিত ও সংখ্যাতত্ত্বের প্রতিভা! কলকাতাই ছিল ব্রিটিশ রাজত্বের এই ভারত-ভূখণ্ডে গণিতচর্চার ধাত্রীভূমি। ‘ক্যালকাটা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি’ এ দেশে গণিতচর্চার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। যার জন্ম হয়েছিল ‘বাংলার বাঘ’ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যাঁর গণিতের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল কোনও আন্তর্জাতিক জার্নালে। তার এক বছর পরে, ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে জন্মেছে সেখানকার গণিতচর্চা প্রতিষ্ঠান। ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্স ক্লাব (অধুনা ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি)। আরও পরে জন্মেছেন শ্রীনিবাস রামানুজনের মতো বিস্ময়-প্রতিভা।

আরও পড়ুন- বাজ পড়ার ৩ ঘণ্টা আগেই এ বার আসবে এসএমএস অ্যালার্ট!

আরও পড়ুন- ভিন গ্রহে যেতে চাঁদই হবে হল্টিং স্টেশন

দিলীপের কথায়, ‘‘বাস্তবটা হল, আশুতোষ-সত্যেন্দ্রনাথ-মেঘনাদ-মহলানবিশের বাংলায় আর গণিত ও সংখ্যাতত্ত্বের প্রতিভা তেমন ভাবে চোখে পড়ছে না। বিশুদ্ধ গণিতের মায়া-মোহে আর আগের মতো বাঁধা পড়ছেন না বাংলার ছাত্রছাত্রীরা। বিশুদ্ধ গণিতের মেধা দিশা হারাচ্ছে প্রযুক্তির পেশায়। আর সামাজিক পসার, প্রতিপত্তি ও আরও-আরও উপার্জনের নেশায়। বিশুদ্ধ গণিতচর্চা হয়ে পড়েছে ‘দুয়োরানি’! ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ ভাবছেন, ঝকঝকে মার্কশিট থাকলে প্রযুক্তির পেশাতেই যাওয়া ভাল!’’

ভুলটা এখানেই হচ্ছে কি?

মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টিআইএফআর)-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক দেশের বিশিষ্ট গণিতশাস্ত্রবিদ এম এস রঘুনাথন বলছেন, ‘‘ছাত্রছাত্রীদের ওই ঘোড়দৌড়ের পরেও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মার্কশিট ততটা ঝকঝকে হচ্ছে না। টেস্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি সুনীল গাওস্কর। তাঁকে টপকে যান অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান বর্ডার। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁকে টপকান আমাদের সচিন তেন্ডুলকর। তাঁর রেকর্ড আবার কবে ভাঙে কে জানে? কিন্তু ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি-তে মিক্সড ম্যাথমেটিক্সের ৮টি পেপার মিলিয়ে মোট ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৭৩৬ পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। যে রেকর্ড আজও, ১০৩ বছর পরেও কেউ ভাঙতে পারেননি!’’

অন্য ভাবে ভাবার চেষ্টা করতেন আশুতোষ-সত্যেন্দ্রনাথ-মেঘনাদরা

দিলীপ ও রঘুনাথন বলছেন, আশুতোষ, সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদরা পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য অঙ্ক বুঁদ হয়ে থাকতেন না। গাণিতিক সূত্রগুলি বিকল্প উপায়ে সমাধান করা যায় কি না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন সব সময়। ফলে, পরীক্ষায় তাঁদের যাঁরা নম্বর দিতেন, সেই সাহেব অধ্যাপকরাও তাঁদের অমন ছাত্রদের কাছ থেকেই পেয়ে যেতেন নতুন ভাবে ভাবার রসদ। ছাত্রের চোখ দিয়ে অন্য ভাবে দেখছেন শিক্ষকরা। এটা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ‘ইনোভেশন’ বা ‘ডিসকভারি’র সহজাত ক্ষমতা না থাকলে হয় না।

দিলীপের কথায়, ‘‘তখনও ‘স্যর’ হননি আশুতোষ। নিছকই ছাত্র! ১৮৮১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত নিয়ে অনার্স পড়ার সময়েই ‘অন আ জ্যমেট্রিক্যাল থিয়োরেম’ শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র লিখে ফেলেন। সেটা ছাপা হয় কেমব্রিজের ‘মেসেঞ্জার অফ ম্যাথমেটিক্স’ জার্নালে। সেটাই প্রথম কোনও ভারতীয়ের কোনও বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র। তার পর জ্যামিতি, বীজগণিত-সহ বিশুদ্ধ গণিতের ওপর আরও ১৬টি গবেষণাপত্র লেখেন আশুতোষ। সবক’টিই ছিল জ্যামিতিকে বোঝার বিকল্প উপায়। তার মানে, পুঁথির বাইরে বেরিয়ে অঙ্কের জটিল সমস্যা সমাধানের বিকল্প রাস্তা খোঁজা। ভাবা। এখনকার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভাব এটারই।’’

বিশুদ্ধ গণিত-প্রতিভার প্রচণ্ড অভাব?

কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রাক্তন অধিকর্তা বিশিষ্ট কণা পদার্থবিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ বলছেন, এর দায় শুধুই ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে চাপালে হবে না। স্কুল স্তর থেকেই তাঁদের অন্য ভাবে ভাবতে শেখানো হচ্ছে না। শুধুই নম্বর পাওয়ার জন্য তৈরি করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। তাঁদের মধ্যে ‘ইনোভেশন’ বা ‘ডিসকভারি’র নেশা গড়ে তোলার চেষ্টায় খামতি থেকে যাচ্ছে। গলদ থেকে যাচ্ছে মা, বাবা, পরিবারের সদস্যদের চিন্তা-ভাবনাতেও। তাঁরাও ছেলেমেয়েদের নম্বর পাওয়ার দৌড়েই ছোটাচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের স্কুল ব্যাগের ওজন বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের অন্য ভাবে ভাবতে দিচ্ছেন না। ভাবার সময় দিতে চাইছেন না। তাঁরা চাইছেন, যে ভাবেই হোক, তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভাল নম্বর পেয়ে ভাল কলেজে পড়ুক। ভাল চাকরি পাক। বিশুদ্ধ গণিতচর্চায় যে ততটা সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি মিলবে না! টাকাও রোজগার করা যাবে না যে! কোনও একটি জাতির মধ্যে প্রতিভার অভাব হয় না কোনও কালেই। এটা ইতিহাসের দিক থেকেই সত্য। কিন্তু সেই প্রতিভার স্ফূরণ ঘটাতে হয়। তার জন্য সরকারি, বেসরকারি, অ-সরকারি ও পারিবারিক সব স্তরেরই আন্তরিক চেষ্টা থাকার দরকার। সোশ্যাল ইনভলভমেন্ট দরকার। সেটার অভাব চোখে পড়ছে।

ভালবাসা নয়, অঙ্ক শুধুই ‘আতঙ্ক’?

‘‘অঙ্ক নিয়ে ছোটবেলা থেকেই ভয় থেকে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। অঙ্ককে ভালবাসতে শেখানো হচ্ছে না। খেলতে খেলতে অঙ্ক শেখানো হচ্ছে না, সংখ্যা চেনানো হচ্ছে না, সংখ্যা নিয়ে মজার মজার খেলায় ছেলেমেয়েদের ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে না। ভয়-ভীতি কাটাতে স্কুলের অনেক নিচের ক্লাসেই অঙ্কের ল্যাবরেটরি চালু করা উচিত’’, বললেন অন্ধ্রপ্রদেশ অঙ্ক শিক্ষক সমিতির সভাপতি পি ভি অরুণাচলম ও চেন্নাইয়ের অ্যাসোসিয়েশন ফর ম্যাথমেটিক্স টিচার্স অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক অনিল নাইডু।

তার ফলে, ধাত্রীভূমিতেই রসগোল্লার কাছে এখন জনপ্রিয়তায় ১০ গোল খাচ্ছে অঙ্ক! অথচ, কে বলবে অঙ্ক জটিল, অতীতে রসগোল্লা যে বহু বার তার কাছে কিস্তিমাত হয়েছে! ভারতে সেই অঙ্কচর্চার ধাত্রীভূমিতেই বিশুদ্ধ গণিত এখন যেন কার্যত ‘ব্রাত্য’ই! অঙ্কের দিন গিয়েছে রসগোল্লার আদত মুলুকে!

প্রতিভার সন্ধানে প্রচেষ্টায় সাফল্য কতটা?

ভারতে গণিতচর্চা সংক্রান্ত প্রধান সংগঠন ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির অ্যাকাডেমিক সেক্রেটারি পীযূষ চন্দ্র জানাচ্ছেন, কয়েক দশক আগেই শুরু হয়েছে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে অঙ্ক অলিম্পিয়াড। নতুন নতুন গণিত প্রতিভা খুঁজে বের করে আনার জন্য রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন সংগঠন কাজ শুরু করেছে। নবম ও দশম শ্রেণি এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ফি বছর আলাদা ভাবে বসানো হচ্ছে ‘এবিলিটি টেস্ট’-এ। সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই বেছে নেওয়া হচ্ছে কাদের পাঠানো হবে দেশের আঞ্চলিক স্তরের অঙ্ক অলিম্পিয়াডে। সেই আঞ্চলিক স্তরের অলিম্পিয়াডে যাঁরা সফল হচ্ছেন, তাঁদের পাঠানো হচ্ছে জাতীয় স্তরের অঙ্ক অলিম্পিয়াডে। সেখানে যাঁরা সফল হচ্ছেন, সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ জিতছেন, তাঁদের বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরের অঙ্ক অলিম্পিয়াডে। আর এই সবই হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে। যাতে ফিল্ডস মেডেল বা অ্যাবেল প্রাইজের মতো গণিতের সেরা পুরস্কারগুলি বেশি সংখ্যায় ভারতে আনা যায়।

আন্তর্জাতিক অঙ্ক অলিম্পিয়াড ও বাঙালি...

১৯৮৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্ক অলিম্পিয়াডে যোগ দিতে শুরু করেছে ‘টিম ইন্ডিয়া’। পরিসংখ্যান বলছে, ফি বছর তাতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব থাকছে, কম-বেশি। কখনও পদক আসছে, কখনও আসছে না আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে। আর সোনা থেকে যাচ্ছে কার্যত, ‘সোনার হরিণ’-এর মতোই। আন্তর্জাতিক অঙ্ক অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, গত ৩০ বছরে ওই আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে সোনা জিতেছেন মাত্র ৩ জন বাঙালি। আন্তর্জাতিক আসরে যোগ দেওয়ার ১২ বছরের মাথায়, ২০০১-এ প্রথম সোনা জিতেছিলেন অধুনা লস এঞ্জেলসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক সুচরিত সরকার। তার ১০ বছর পর সোনা পান আর এক বঙ্গসন্তান। আকাশনীল দত্ত। ২০১১-য়। তার পরের বছরেও সোনা পেয়েছিলেন এক বাঙালি। দেবদ্যূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক ঝলকে কিছু পরিসংখ্যান

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে গড়া দেশের প্রাচীনতম গণিত প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক রাজকুমার রায়চৌধুরী ও সচিব অধ্যাপক সঞ্জয় সেন বলছেন, অবস্থাটা কেমন তা ২০১১ থেকে ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) ২০১১ সালে যে ৩০ জন ছাত্রকে পাঠিয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র ১ জন সোনা, ১ জন রূপো আর ১ জন ব্রোঞ্জ পেয়েছিল আন্তর্জাতিক অঙ্ক অলিম্পিয়াডে। ২০১২-য় পেয়েছিল ১ টি সোনা, ১টি রূপো। ২০১৩-য় ১টি ব্রোঞ্জ, ১টি রূপো, ২০১৪-য় কেউ কোনও পদকই পায়নি। ২০১৫ সালে ১টি রূপো, ২টি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন আইএসআইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরা, আন্তর্জাতিক অঙ্ক অলিম্পিয়াডে। ২০১৬-য় কেউই সোনা পাননি। ২টি ব্রোঞ্জ এসেছিল। আর গত বছর আইএসআই ৩৪ জন ছাত্রছাত্রী পাঠিয়েও কোনও সোনা আনতে পারেনি আন্তর্জাতিক অঙ্ক অলিম্পিয়াড থেকে।

কোনও দায় নেই শিক্ষক, অভিভাবকদের?

গণিতের প্রতিভার সন্ধানে কলকতায় নবম ও দশম শ্রেণি এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ‘এবিলিটি টেস্ট’ আয়োজনের দায়িত্বে থাকেন যাঁরা, সেই সংগঠন ‘অ্যাসোসিয়েশন ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স টিচিং’-এর সভাপতি দেবপ্রসন্ন সিংহ বলছেন, ‘‘স্কুলে খুব ভাল নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের আমাদের টেস্টে ভাল নম্বর স্কোর করতে দেখছি না। কারণ, ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক শেখানো হচ্ছে বাঁধা গতেই। আমরা টেস্টের জন্য প্রশ্নপত্র বানাই একেবারেই অন্য ভাবে। এটা দেখতে একটা অঙ্কের সমাধান বা একটা সূত্রকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা অন্য ভাবে ভাবছে কি না। এর জন্য দায়ী স্কুল স্তরের শিক্ষণ ব্যবস্থা। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরাও। কলকাতায় সরকারি ও স্পনসর্ড সরকারি স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই এটা বেশি চোখে পড়ছে।’’

কিছু নাম আছে, রয়েছে কিছু স্বপ্ন, সম্ভাবনাও...

স্কুল স্তরে অঙ্ক-শিক্ষায় খামতির কথা কবুল করলেও কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই)-এর অধিকর্তা সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য যথেষ্টই আশাবাদী: ‘‘আমার জোর বিশ্বাস, আগামী দিনে এই বাংলা থেকেই ফিল্ডস মেডেল বিজয়ী দেখব আমরা। বেশ কয়েক জন প্রতিভাবানের সন্ধান পেয়েছি আমরা। তবে অঙ্কের বিরল প্রতিভার সন্ধান পাওয়াটা যেমন বিরল ঘটনা, তেমনই সেই প্রতিভার ফিল্ডস মেডেলের মতো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাটাও বিরল হয় বয়স ও অন্যান্য কারণে। দু’টি বিরল ঘটনা মিলে আরও একটি বিরল ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাটা কিছুটা কমই থাকে। তবু দু’টি বিরল ঘটনা এই বাংলা থেকে অদূর ভবিষ্যতে একই সঙ্গে ঘটে ফিল্ডস মেডেল অদূর ভবিষ্যতে বাঙালির হাতে আসবে বলেই আমার বিশ্বাস।’’

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে গড়া ‘ক্যালকাটা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি’।

আইএসআইয়ের ফলিত সংখ্যাতত্বের বিশিষ্ট অধ্যাপক সুমিত্র পুরকায়স্থের কথায়, ‘‘এ ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটছে। ফিল্ডস মেডেল দেওয়া হয় ৪ বছর অন্তর। ঘটনাচক্রে, ফিফার ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের বছরগুলিতে। বয়স ৪০ পেরিয়ে গেলে ওই মেডেল পাওয়া যায় না। তখন সারা জীবনের কাজের জন্য আছে অ্যাবেল প্রাইজ। কিন্তু তার প্রাপকদের দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করতে হয়। কেউ পান ৭০-এ। কেউ বা ৮০ বছর বয়সে।’’

সেই বিশ্বাসে জোর পাওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গণিতশাস্ত্রবিদরা কয়েকটি নামের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন টিআইএফআর-এর অধ্যাপক মোহন মহারাজ, আইএসআই-এর ঋতব্রত মুন্সি, ঋদ্ধিপ্রতিম বসু, শমীক বসু, আকাশনীল দত্ত, নীনা গুপ্তা ও সুচরিত সরকার।

যাঁরা ভাল, তাঁদের জন্য সুযোগ অনেক বেশি পশ্চিমী দুনিয়ায়

এই সপ্তাহে ব্রাজিলে ফিল্ডস মেডেলের কংগ্রেসে (ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ম্যাথমেটিক্স বা আইসিএম) যিনি আমন্ত্রিত বক্তা, লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই গণিতের অধ্যাপক সুচরিত সরকার বললেন, ‘‘আমার চোখে যে তফাতটা ধরা পড়েছে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার, সেটা হল, বিশুদ্ধ গণিতে যাঁরা সত্যিই ভাল আমেরিকায়, তাঁদের জন্য অনেক সুযোগ রয়েছে সরকারি, বেসরকারি ও অ-সরকারি স্তরে। ভারতে সেটারই অভাব। আমি আইআইটি-র প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ হয়েও আইআইটি-তে যাইনি। বিশুদ্ধ গণিত নিয়ে পড়ব বলে গিয়েছিলাম আইএসআইয়ে। কিন্তু আমার সময়ে যে আইআইটির প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় হয়েছিলেন, আমি জানি, তাঁর ইচ্ছা ছিল, আইআইটি-তে না পড়ে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়বেন কোনও ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তেমন বিশ্ববিদ্যালয় তিনি ভারতে পাননি। বাধ্য হয়েছিলেন আইআইটি-তে পড়তে।’’ বাঙালিদের মধ্যে এ বার ঋতব্রতও ছিলেন আমন্ত্রিত বক্তা। ছিলেন আরও এক বাঙালি মোহন মহারাজও।

বিশুদ্ধ গণিতের মেধা দিশা হারাচ্ছে প্রযুক্তির প্রলোভনে!

তবে বিশুদ্ধ গণিতের ঝকঝকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আইআইটি-তে গিয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ঢোকার একটা প্রবণতা রয়েছে বলে মেনে নিচ্ছেন ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির অ্যাকাডেমিক সেক্রেটারি পীযূষ চন্দ্র। কানপুর আইআইটির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পীযূষ অবশ্য এ কথাও বলছেন, ‘‘বিশুদ্ধ গণিতে এখন পিএইচডি করা যাচ্ছে আইআইটি-গুলিতেও। তবে পিএইচডি করার পর তাঁদের অনেকেই অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি, পসার, বিলাস, বৈভবের জন্য বিশুদ্ধ গণিতচর্চা ভুলে যাচ্ছেন। দুঃখের হলেও কথাটা সত্যি।’’