কলকাতার যে গলি ও রাজপথ বেয়ে নাগরিক জীবন এগিয়ে চলে, তাদের নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে তিন ঘুমন্ত গণ্ডগ্রামের শরীর থেকে সপ্রাণ এক নগরের বিবর্তনকথা। এক কালের দরমাহাটা, খ্যাংড়াপট্টি বা নেবুবাগান নামেই নয়, অ্যালেনবি রোড থেকে শিশির বসু সরণি, বা জ্যাকসন লেনের নাম পাল্টে ইন্দ্রকুমার কারনানি স্ট্রিট রাখার মধ্যেও লুকিয়ে আছে শহরের বদলে যাওয়া ইতিহাসের পদচিহ্ন।

কলকাতার শৈশবে এলাকার নামে জড়িয়ে থাকত তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিচয়। ব্রিটিশ প্রশাসনের হাতে সেই নামকরণ হয়ে উঠল শহরের গণ্যমান্য নাগরিকদের সম্মান জানানোর মাধ্যম। বিচারপতি হেনরি রাসেল বা জন রয়েড, কিংবা সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার লেফটেন্যান্ট ক্যামাকের নামে রাস্তার নাম রাখা সম্পর্কে এই মন্তব্যই করেছিলেন পুরনো কলকাতার কড়চাকার ক্যাথরিন ব্লিচেনডাইন। ঔপনিবেশিক আমলে ছিল লাটসাহেবদের স্মৃতিতে রাস্তার নাম রাখার রেওয়াজ, স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় বা প্রাদেশিক নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে রাস্তার নাম রাখার চল হল। ১৯৪৭-এর পরে নাম পরিবর্তনের সঙ্গে স্বাধীন দেশের স্বদেশচিন্তার সম্পর্ক সহজেই খুঁজে পাওয়া। পরে অবশ্য এই ধারায় যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক জগতের দিকপালদের নামও। শহরের নাগরিকরা কলকাতা কর্পোরেশনের ‘রোড রিনেমিং অ্যাডভাইজ়রি কমিটি’-র কাছে রাস্তার নাম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারেন, তবে বাস্তবে দেখা যায় এ কাজে বেশি প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, কর্তাব্যক্তিদের মর্জি।

শহরের রাস্তার নাম পরিবর্তনের সঙ্গী তাই বিতর্কও। তবু বহতা এ ধারা। যুগ বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ শহরে পথনামের হালহদিস দেওয়ার বইও প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে। ছোট-বড় উদ্যোগে স্ট্রিট ডিরেক্টরি যেমন ছাপা হয়েছে, তেমনই পথনামের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে আলোচনাও প্রকাশিত। সে ধারাতেই নতুন সংযোজন ‘নান্দনিক’ প্রকাশিত কল্লোলিনী কলকাতার পথের পাঁচালি (সঙ্কলন ও সম্পাদনা: আশিস সরকার) বইটি। দুই মলাটে কলকাতার বহু পথনামের অবস্থান ও উৎপত্তির ইতিহাস ধরার প্রয়াস। আছে প্রাচীন কলকাতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, রাস্তার আদ্যক্ষর অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক পরিচিতি, যে সব রাস্তার নতুন নাম রাখা হয়েছে, তাদের পুরনো নাম ও অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য। পুরনো কলকাতার কৃতী অথচ বিস্মৃতজন, শহরের কোনও গলি বা রাস্তার সঙ্গে যাঁদের নাম জড়িয়ে, এই গ্রন্থসূত্রে তাঁরা ফের নতুন করে আলোচিত হবেন, সেটাই সার্থকতা— এই বইয়ের, কলকাতার স্থানিক ইতিহাসচর্চারও। কিছু এলাকা বা রাস্তার নামের প্রচলিত ইতিহাসেরও আছে নানা পাঠান্তর ও তথ্যান্তর, সেই নিয়েও চর্চা কাঙ্ক্ষিত। এ ভাবেই তো গড়ে উঠবে মহানগরের রাস্তাপুরাণ। ছবিতে কলকাতার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

শতবর্ষের শুদ্ধতা

তাঁর রেকর্ড-ক্যাসেটগুলি শুদ্ধতার সর্বকালীন নিদর্শন, শুদ্ধ রবীন্দ্রগায়নের শেষ কথা তিনিও। শেষ বর্ষামঙ্গলের ষোলোটি গান রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিখেছেন সুবিনয় রায় (১৯২১-২০০৪) (ছবিতে), এ গানের যে কোনও আলোচনায় তিনি অনিবার্য, সংশয়ে সমাধান। বিশ্বভারতীতে রসায়ন পড়া, কর্মজীবন কলকাতা আইএসআইয়ে, গানের ছাত্রছাত্রীদের গড়েছেন আচার্য শৈলজারঞ্জন-নির্দেশিত পথে। শাস্ত্রীয় গানেও গুণী, চমৎকার বাজাতেন এস্রাজ, বাঁশি। গীতবীথি, দক্ষিণী, গান্ধর্বী-সহ বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর শিক্ষকতায় ধনী। সঙ্গীতগুণী পুত্র সুরঞ্জন যত্নে লালন করছেন পিতৃধারা, ‘শ্রুতি পরিষদ’-এর প্রধান হিসেবে। ৮ নভেম্বর, সুবিনয় রায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তির দিন সন্ধে সাড়ে ৫টায় সল্টলেকের মঞ্জুশ্রী সভাগৃহে গান শোনাবেন তিনি। এ ছাড়াও ৭-১০ নভেম্বর শহরের নানা মঞ্চে গুচ্ছ অনুষ্ঠান ‘সৃষ্টি পরিষদ’-এর।

মনের রসদ

প্রবাসজীবনে ‘ভাই প্রতিমা’ সম্বোধনে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা চিঠি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নৌকাডুবি কবিতা নিয়ে কবিতা-পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি। ইয়েটস-এর কাব্যনাটিকা দ্য কিং অ্যান্ড দ্য গ্রেট ক্লক টাওয়ার-এর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-কৃত অনুবাদের ফ্যাকসিমিলি পাঠ। একগুচ্ছ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন, শান্তিনিকেতন আশ্রমের উপাসনাগৃহ, ঠাকুরবাড়ির ভিতরমহল ও মেয়েদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সিংহাবলোকন; চমস্কি থেকে সুধীর চক্রবর্তী, অক্ষরশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রসাদ, গোদার; গান-নাটক-ভ্রমণ-রাজনীতি থেকে কবিতা-স্মৃতিকথা-ছোটগল্প-উপন্যাসের সম্ভার— এখন শান্তিনিকেতন (সম্পাদনা: আবীর মুখোপাধ্যায়) শারদীয় সংখ্যায়। মননের রসদ জোগাবে।

পুজোর শিল্প

দুর্গাপুজো কেন্দ্রিক সামগ্রিক শিল্পচর্চার পরিসর আছে এ শহরে। শিল্পীরা কখনও কাজের মধ্য দিয়েই করেন সামাজিক টিপ্পনী, কখনও তাঁদের কাজ খোঁজে শিল্প-পরম্পরার নিরিখে বর্তমান ও অতীতের যোগসূত্র। দর্শক ও শিল্পীদের মধ্যেও ঘটে চলে নিরন্তর আদানপ্রদান। এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে দেশ ও দেশের বাইরে রসজ্ঞদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টাও চলে সমান্তরাল ভাবে, সেটাও পুজোর অঙ্গ। এই বিশাল ‘শিল্প প্রদর্শনী’র রূপকার যে শিল্পীরা, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে ‘পুজোর শিল্প’ বিষয়ে এক আড্ডা জমে উঠেছিল গত ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায়, রাজডাঙার মায়া আর্ট স্পেসে। পর্দায় দেখানো হল তাঁদের পুজোর শিল্পের নমুনাও। দেবদত্ত গুপ্তের সঞ্চালনায় জমে উঠেছিল বিমল কুণ্ডু, ভবতোষ সুতার, পার্থ দাশগুপ্ত, সুশান্ত পাল, প্রদীপ দাস, ধ্রুবজ্যোতি বসুর কথালাপ।

প্রত্যয়

শ্রীকান্ত উপন্যাসে ‘মুসলমান’দের সঙ্গে ‘বাঙ্গালী’র ফুটবল ম্যাচের কথা লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীর মাতৃভাষা বাংলা, শুনে বাঙালি হিন্দুর আজও বিস্ময় জাগে কেননা আজও ‘এক বৃন্তে দুটি কুসুম...’ ইত্যাদি নিতান্ত পদ্যপঙ্ক্তি। সম্প্রদায়গত অস্বস্তি ও দ্বেষের প্রেক্ষাপটে ‘বাঙালি মুসলমান’ শব্দবন্ধ যেন আজও অচেনা। এই অজ্ঞতা ও অপরিচয় দূর করতে ‘অশোকনগর মানবজমিন’ ও অহর্নিশ পত্রিকা ৩১ অক্টোবর আয়োজন করেছিল আলোচনা, ‘বাঙালি মুসলমানের বিদ্যাচর্চার পরম্পরা’। মীর মোশাররফ হোসেন, বেগম রোকেয়া, কায়কোবাদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল হোসেন, জসীম উদ্দীন, শাহ আবদুল করিমের মতো অগ্রণী বাঙালি চিন্তক ও রচয়িতাদের নিয়ে বললেন একাদশ থেকে স্নাতক স্তরের এক ঝাঁক ছাত্রছাত্রী। পারস্পরিক শ্রদ্ধাই ধর্মান্ধতা মোছার সদর্থক পথ, উঠে এল শিক্ষার্থীদের প্রত্যয়ী কথনে। দেখা যাবে অহর্নিশ-এর ইউটিউব চ্যানেলে।

একশোর আলোয়

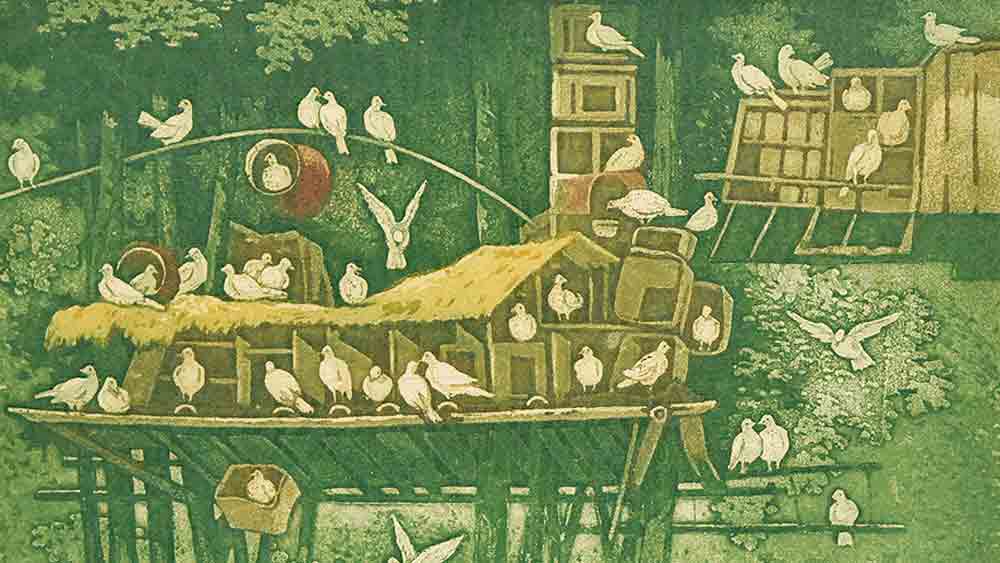

প্রতি বছর বিজয়া প্রদর্শনী হয় দেবভাষা বই ও শিল্পের আবাসে, এ বারের ‘শতবর্ষের আলোয় হরেন দাস’ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গত ২৯ অক্টোবর। বাংলায় ছাপাই ছবির জগতে অন্যতম পথপ্রদর্শক হরেন দাস (১৯২১-১৯৯৩)। দিনাজপুরের গ্রাম থেকে এসে কলকাতায় আর্ট কলেজে ভর্তি হন, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে জলরং ও তেলরং, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের কাছে মিউরাল, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে খুঁজে পান নিজস্ব জগৎ। উডকাট, উড এনগ্রেভিং ও এচিং-এর কাজে রমেন্দ্রনাথের সহকারীর ভূমিকায় কাজ তৈরি করে দিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ শিল্পীজীবনের ক্ষেত্র। বাংলার আবহমান গ্রামজীবন তাঁর চিত্রপটে সতত জেগে থাকে (নীচে ছবিতে)। শিল্পীপুত্র চন্দন দাসের সৌজন্যে পাওয়া, রঙিন ও সাদাকালো উডকাট, লিনোকাট, এচিং, লিথোগ্রাফ-সহ তাঁর শতাধিক কাজ নিয়ে এই প্রদর্শনী, পারিবারিক উদ্যোগ বাদ দিলে দেখা যাবে এই প্রথম। শুভারম্ভে ছিলেন গণেশ হালুই ও যোগেন চৌধুরী, আর্ট কলেজে মাস্টারমশাই হিসেবে যাঁরা পেয়েছিলেন এই শিল্পীকে। ২০ নভেম্বর পর্যন্ত, মঙ্গলবার বাদে, আড়াইটে থেকে রাত সাড়ে ৮টা।

ঐতিহ্য ছুঁয়ে

৭ নভেম্বর তেতাল্লিশে পা ‘গণকৃষ্টি’র। জন্মদিন-আবহে বাঙালির সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করছে এই নাট্যদল। আগামী ৭ ডিসেম্বর বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের সার্ধশতবর্ষের সূচনা, ১৮৭২-এর সেই দিনেই উনিশ শতকের ‘বাবু থিয়েটার’ থেকে মুক্ত হয় বাংলা নাটক। সবার জন্য খুলে যায় থিয়েটারের দরজা। একশো বছর পেরিয়ে বহতা ছিল যে বাণিজ্যিক থিয়েটারধারা, তা আজ অতীত। বাংলার থিয়েটার-ইতিহাসে একে ঐতিহ্য বলা যায় কি না, সেই প্রশ্নের সুবাদেই আজ সন্ধে ছ’টায় বাংলা আকাদেমিতে আলোচনা— থাকবেন বিভাস চক্রবর্তী, আনন্দ লাল ও অংশুমান ভৌমিক। আগামী কাল, রবিবার অ্যাকাডেমি মঞ্চে দুপুর ৩টেয় ‘গণকৃষ্টি’র চিড়িয়াখানার গল্প ও ‘উষ্ণীষ’ প্রযোজিত না-কথা; সন্ধে ছ’টায় ‘ধরণী ঘোষ স্মৃতি সম্মান’ অর্পণ অনুষ্ঠান ও ‘তীর্থঙ্কর মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা’, সব শেষে স্যামুয়েল বেকেটের ওয়েটিং ফর গোডো অবলম্বনে অমিতাভ দত্তের রচনা ও নির্দেশনায় নাটক তার প্রতীক্ষায়।

উত্তীর্ণ

“অতিমারিতে সারা পৃথিবীতে অমানবিকতার প্রাবল্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল হাতে হাত ধরে বাঁচার লড়াইয়ের। ২০১৯-এ পরিযায়ী দুই শ্রমিককে নিয়ে করা ছবিতে সেই মানবিক লড়াইটাই খুঁজে পেয়েছেন কোভিড-আক্রান্ত দুনিয়ার দর্শক।”—নিজের সাম্প্রতিকতম রাহগির (ছবিতে পোস্টার) প্রসঙ্গে বলছিলেন গৌতম ঘোষ। সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের উত্তর-প্রজন্ম হিসেবে গৌতমের মতোই ছবি করা শুরু করেছিলেন অপর্ণা সেন-বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-উৎপলেন্দু চক্রবর্তী-বিপ্লব রায়চৌধুরী-সৈকত ভট্টাচার্য-নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়... এমন আরও মননশীল বাঙালি। স্পন্দমান জীবন ও তার সঙ্কট ব্যাপ্ত তাঁদের ছবিতে, ভারতীয়তার গণ্ডি ছাপিয়ে উত্তীর্ণ আন্তর্জাতিকতায়। গৌতমের রাহগির সম্মানিত বিবিধ ফেস্টিভ্যালে, লন্ডনে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট আয়োজিত ইউকে-এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ পেয়েছে সেরা পরিচালক ও অভিনেত্রীর সম্মান। অপর্ণার ছবি দ্য রেপিস্ট-ও বুসান চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত হল কিম জি-সেওক পুরস্কারে। ওঁদের হাত ধরে বিশ্বে উজ্জ্বল বাঙালি সৃষ্টিশীলতা।

হেমন্তদূত

লাল কাগুজে জবার মালা, টিনের খাঁড়ার দিন ফুরোল। কালীপুজো শেষ। চিৎপুরের নতুনবাজারের পেতলের দোকানগুলোর এ বার উদ্বৃত্ত খাঁড়া গুছিয়ে রাখার পালা। দুর্গা-কালীর হাতের এই অস্ত্ররা আসে মূলত শহরের বাইরে থেকে। নকল অস্ত্র, কাগজের ফুল, থার্মোকলের কঙ্কাল, কুমোরটুলির ডাকিনী-যোগিনীরা যেন ক্ষণস্থায়ী হেমন্তের দূত। পুজো শেষ হলে, কালীঠাকুর জলে পড়লে চারদিক ঠান্ডা হয়, চালু লোকবিশ্বাস। ইট-কাঠ-কংক্রিটের শহরও ব্যতিক্রম নয়।