জার্মান শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান জার্মানির বাভেরিয়া প্রদেশের রাজধানী মিউনিখ শহর। এ কথাও অবশ্য মনে রাখা ভাল যে এই শহর অ্যাডলফ হিটলারের নাৎসি রাজনীতির আঁতুড়ঘরও বটে।

তিন-তিন বার এই শহরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— ১৯২১, ১৯২৬ আর ১৯৩০ সালে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। শহরের সাহিত্য-অনুরাগীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। ১৯৩০ সালের ২৩ জুলাই তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে মিউনিখে। পর দিন, ২৪শে জুলাই, চলচ্চিত্র পরিচালক হিমাংশু রায়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁরই সঙ্গে ৫৬ মাইল দূরের জনপদ ওবেরামেরগাও-তে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্দেশ্য, জিশুখ্রিস্টের জীবনের অন্তিম কয়েক দিনের ঘটনার নাট্যরূপ নিয়ে তৈরি প্যাশন প্লে দেখা। এই নাট্যের অভিনয় হয় প্রতি দশ বছরে এক বার, প্রায় ছ’মাস ধরে। প্রায় ছ’ঘণ্টার এই নাটক দেখে মিউনিখে ফিরে এসে এক রাত্রির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেছিলেন ‘দ্য চাইল্ড’ শিরোনামের ইংরেজি রচনা। এটি লেখা হয়েছিল প্যাশন প্লে দেখারই প্রতিক্রিয়ায়। ওই নাট্যে জিশুর মৃত্যুকে ঘিরে ইহুদি-বিদ্বেষের যে আবহ তৈরি করা হয়েছে পদে পদে, সেটা গ্রহণীয় আর রুচিসম্মত মনে হয়নি কবির। তাই নিজের রচনায় দুঃখ-দারিদ্র-বৈষম্যে আবিল বিশ্বের অন্যতম পরিত্রাতা জিশুর জন্মবৃত্তান্ত ঘিরে এক আশার বাণী শোনাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, প্যাশন প্লে-র ইস্টার স্পিরিট বা মৃত্যু আবহকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন ক্রিসমাস স্পিরিটে— নবজাতকের বন্দনায়। রচনাটি জার্মান চলচ্চিত্র সংস্থা উফা-র কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন হিমাংশু রায়। চেয়েছিলেন এর ভিত্তিতে একটা ছবি তৈরি করতে, উফার কারিগরি তত্ত্বাবধানে। নানা কারণে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিউনিখের যোগাযোগ নিয়ে এই তথ্যগুলো আমরা মোটামুটি জানি। যেটা প্রায় কারও জানা নেই, তা হল মিউনিখ শহরের উপকণ্ঠেই আছে এক টুকরো শান্তিনিকেতন!

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মিউনিখে, তখন সেই শহরেরই এক তরুণ চিত্রকর তিন বছরের শিল্প গবেষণা সংক্রান্ত বৃত্তি নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন ভারতীয় উপমহাদেশে। এই বৃত্তি নিয়ে তিনি অনায়াসেই যেতে পারতেন প্যারিস বা ভিয়েনার মতো শিল্পচর্চার অভিজাত কেন্দ্রে। কিন্তু সেই হাতছানি উপেক্ষা করে তিনি পৌঁছলেন চার হাজার মাইল দূরের এক অজানা জগতে। তিন বছর ধরে তিনি ঘুরে বেড়ালেন এখানে। এখানকার প্রকৃতি, মানুষ আর জীবন দেখলেন দু’চোখ ভরে। কলম্বো, বম্বে, আগরা, দিল্লি, বারাণসী, মাদ্রাজ আর কলকাতার মতো বড় শহরে কয়েক দিন করে কাটালেন। চলে গেলেন হিমালয়ের পাদদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে, ঘুরলেন কাশ্মীর উপত্যকায়। উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে দেখা করে জগৎ আর জীবন সম্পর্কে তাঁদের বোধ বিচারের কথা শুনলেন। যেমন অ্যানি বেসান্ত, যেমন মোহনদাস কর্মচন্দ গাঁধী, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সব অভিজ্ঞতাই তিনি ধরে রাখলেন কালি-কলম-রং-তুলি-ক্যানভাস আর ছোট্ট একটা মুভি ক্যামেরায়। সেটাই ছিল তাঁর বৃত্তির শর্ত।

তবে অন্যান্যদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল অনেক বেশি। ১৯২৬ সালে যখন জার্মানি গিয়েছিলেন কবি, সেই তরুণের বয়স তখন কুড়ি বছর। সদ্য ভর্তি হয়েছেন বাভেরিয়া অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ। দেখেছেন, কী ভাবে কয়েক দিনের জার্মানি সফরে রবীন্দ্রনাথ সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন সেখানকার মানুষের মনে। তাঁর মনও সেই আলোড়নে প্রভাবিত হয়েছে। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির বক্তৃতা কী ভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল শহরের তরুণ সমাজকে, তার সাক্ষী হলেন তিনি। বছর তিনেক পরে যখন তাঁর সামনে এল মনস ট্র্যাভেল স্কলারশিপের প্রস্তাব, সবাইকে অবাক করে গন্তব্য হিসেবে তিনি নির্দ্বিধায় বেছে নিলেন ভারতীয় উপমহাদেশ। কবির বিষয়ে তরুণের কৌতূহল আরও গাঢ় হল ১৯৩০ সালে। এর আগে রং তুলি কালি কলম নিয়ে কবির নবতম রূপসাধনার খবর পৌঁছয়নি পাশ্চাত্যে। এই সফরে পশ্চিমের মানুষ চমৎকৃত হয়ে দেখল সেই সাধনার সোনার ফসল। আর প্রবাসী তরুণের কাছে সে সব খবর পৌঁছল চিঠিপত্র বেয়ে। তিনি জানলেন, তাঁর নিজের শহর মিউনিখে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী কী রকম অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে।

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি তরুণ শিল্পী উপস্থিত হলেন শান্তিনিকেতনে। আসার আগে চিঠিতে অনুমতি নিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের পুরো পরিকল্পনাটি তাঁকে শুধু মুগ্ধ নয়, আপ্লুত করল। বিশেষ করে টানল শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা—নিছক লেখাপড়ার বাইরেও মানুষ গড়ার নানা আয়োজন, প্রকৃতিপাঠ, চারু ও কারুশিল্পের পাঠ, সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাঠ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব যে বেশি সময় ধরে কথা বলতে পারলেন, তা নয়। নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখলেন শান্তিনিকেতনের নানা কর্মকাণ্ড। আর নিজের শহরে কবির আঁকা ছবির প্রদর্শনী দেখতে না পাওয়ার আফশোস উধাও হয়ে গেল তরুণের, কবির সামনে বসে তাঁর আঁকা ছবি দেখতে পেয়ে, নিজের চোখে কবিকে ছবি আঁকতে দেখে। লিখেছেন সে সব কথা, ছবি এঁকেছেন সে সবের। সবচেয়ে বড় কথা, মুভি ক্যামেরায় তুলে রেখেছেন কবির দু’টি কাজের দৃশ্য— গাছতলায় বসে ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ আর ছবি আঁকছেন নিজের ঘরে বসে। নিজের ছবি আঁকার বিষয়ে তখনও কবি খুব স্পর্শকাতর। আঁকার সময়ে খুব ঘনিষ্ঠ বৃত্তের কয়েক জন ছাড়া আর কাউকে ঘেঁষতে দিতেন না কাছে। এমনকি দিতেন না স্টিল ফটো তোলারও অনুমতি। এই অবস্থাতেও কাজ হাসিল করতে পেরেছিলেন সেই তরুণ। তাঁর নাম অসওয়াল্ড মালুরা।

এই ঘটনার পঞ্চান্ন বছর পরে, ১৯৮৬ সালে, ওই দু’টি দৃশ্য নিয়ে তৈরি একটি ১২ মিনিটের তথ্যচিত্র নিজে হাতে শান্তিনিকেতনের সংগ্রহাগারে দিয়ে গিয়েছিলেন মালুরা। কবির ১২৫ বছরের জন্মজয়ন্তী পালনের সালে। একটাই আক্ষেপ ছিল তাঁর, ছবিটি সাদা-কালোয়। নইলে ছবি আঁকার সময়ে কী ভাবে রং ব্যবহার করতেন কবি, তারও একটা দলিল হয়ে থাকতে পারত এটি।

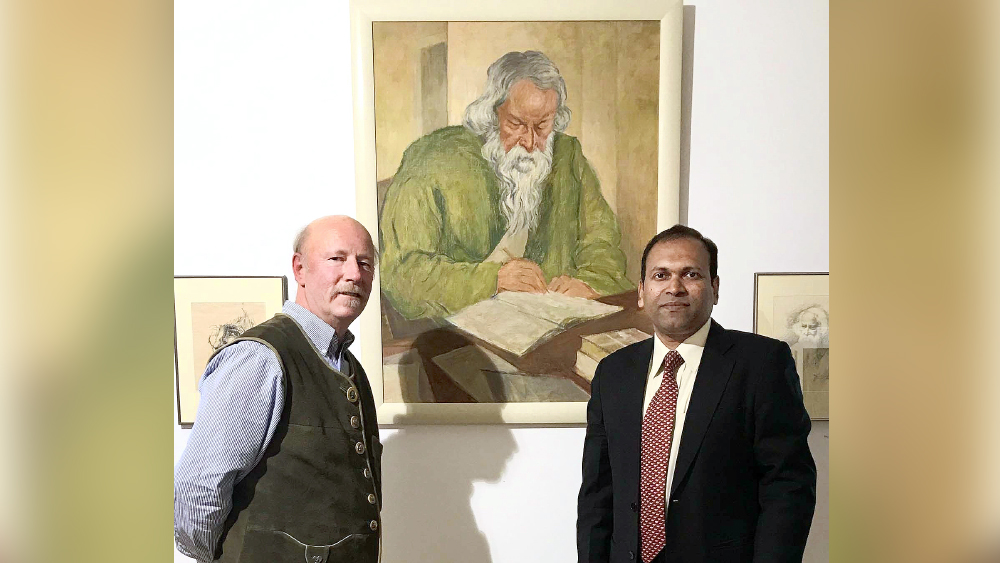

অবশ্য শুধু এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় মালুরার রবীন্দ্র-বন্দনা। জীবনের অনেক দুর্ঘটনা আর উত্থান-পতনের মাঝেও রবীন্দ্রনাথকে বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। নগণ্য কোনও চিত্রকর ছিলেন না মালুরা। ১৯৫০-এর দশকে ফ্রান্সের নিস শহরের এক প্রদর্শনীতে মার্ক শাগাল, সালভাদোর দালি আর পাবলো পিকাসোর ছবির পাশাপাশিই টাঙানো হয়েছে তাঁর কাজ। কিন্তু ক্রমেই শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্য থেকে সরে এসেছেন মালুরা। ১৯৭৭ সালে মিউনিখ শহরের উপকণ্ঠে আল্পসের কোলে ছবির মতো এক জনপদে তিনি একটি কলাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন। শান্তিনিকেতনে পাওয়া বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্মরণ করে তিনি সবার জন্য খুলে দিয়েছিলেন এই কেন্দ্রের দরজা। চেয়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা আসুন এখানে, অবাধে বিনিময় করুন মতামত আর শিল্পবোধ। কিন্তু চমকপ্রদ তথ্য হল, মালুরা এই কলাকেন্দ্রের প্রধান গ্যালারির নাম দিলেন ‘শান্তিনিকেতন’! এ ভাবেই জীবনের উপান্তে পৌঁছে তিনি চিরস্থায়ী করে গেলেন কবির প্রতি নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য। মিউনিখের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে জড়িয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের নাম, অন্যথায় যা শুধু লুকনো থাকত ইতিহাসের পাতাতেই। সেই কলাকেন্দ্র আজও সক্রিয়। ২০০৩ সালে ২৯ জুন অসওয়াল্ডের মৃত্যুর পরে এটির দায়িত্ব নিয়েছেন শিল্পীর পুত্র এবং পুত্রবধূ। নানা দেশ থেকে উৎসাহী আর অনুরাগীর দল ভিড় করে আসেন বিদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত এই এক টুকরো শান্তিনিকেতন দেখতে।

তবে এই কাজটি করে গিয়েছেন যিনি, তাঁর নাম বিশেষ গুরুত্ব পায় না রবীন্দ্র-চর্চায়। হয়তো এ ভাবেই থাকতে চেয়েছিলেন তিনি— নিভৃতচারী হয়ে।