আজ উদারবাদী গণতন্ত্রের দীপ নিবুনিবু, প্রথমেই সে কথা মেনে নেওয়া যাক। কোনও সুন্দর, মহানের কল্পলোক বা ইউটোপিয়ার নয়, আমরা এক ঘোর তামস, দুঃস্বপ্নলোক বা ডিস্টোপিয়ার বাসিন্দা— যেখানে ঘরে-বাইরে সর্বত্র মানবতা, বহুমাত্রিক নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন এক মহা বিপর্যয়ের মুখোমুখি; যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির আদর্শ বিপন্ন। ঠিক যেমনটা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দু’বছর আগে, ঘরে-বাইরে ফ্যাসিবাদের উন্মত্ততা ও তার যুদ্ধবাজ আস্ফালনের কাছে তথাকথিত পশ্চিমি ‘গণতান্ত্রিক’ (আসলে ঔপনিবেশিক) শক্তিগুলির নিরুপায় আত্মসমর্পণ দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,/শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস...’। ডাক দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা ও শান্তির শত্রু এই ‘দানব’দের রুখে দেওয়ার।

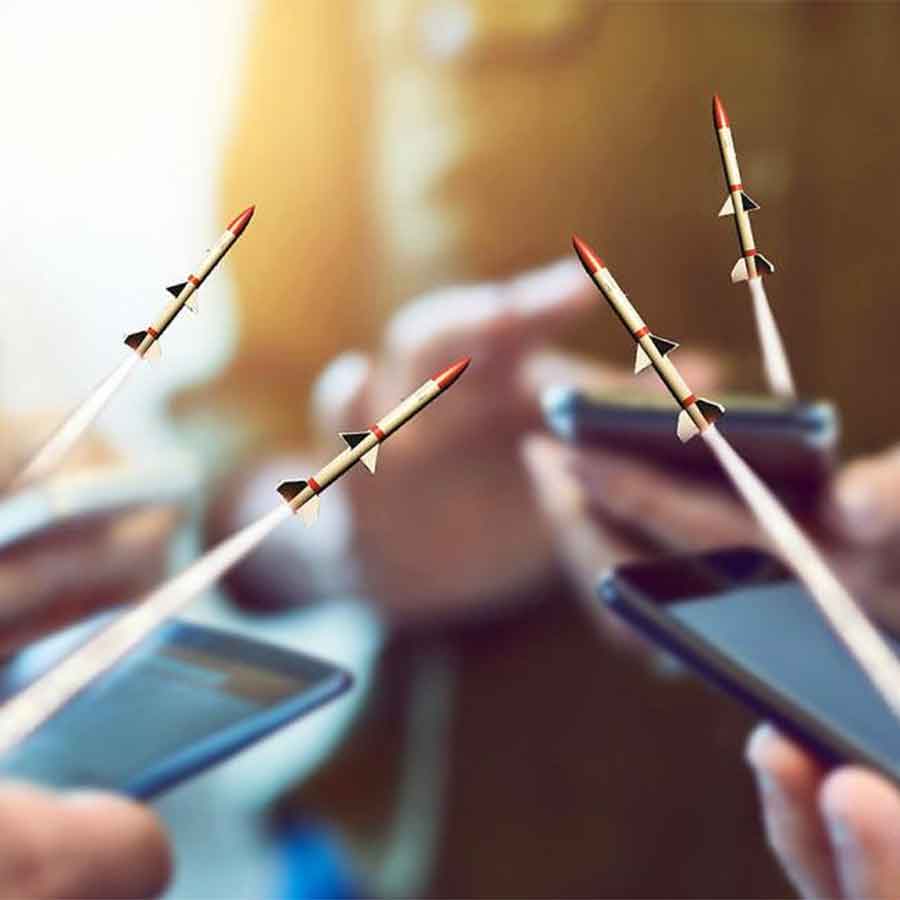

আমাদের এই নিষ্করুণ সময়ে ‘যুদ্ধ’ ও ‘রাজনীতি’র প্রথাগত সীমানাও গুলিয়ে যাচ্ছে। পহেলগামে জঙ্গিহানার দু’সপ্তাহের মাথায় ভারতীয় সেনাবাহিনী তিন দিন ধরে বিমান, ড্রোন আর ক্ষেপণাস্ত্র চালিয়ে, পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও পাক-ভূখণ্ডে অবস্থিত জঙ্গি প্রশিক্ষণ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করার পর ১০ মে দু’পক্ষের ডিজিএমও-র ঘোষণায় আক্রমণ-বিরতি ঘটাল। এমনটা ভারত-পাক সংঘর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে আগে ঘটেনি। ১০ মে-র পরেও একাধিক বার ভারত সরকার ও সেনার পক্ষে জানানো হয়েছে— তিন দিনের এই অভিযান সামরিক পরিভাষায় আদৌ ‘যুদ্ধ’ ছিল না। ভারত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সফল আক্রমণ চালিয়ে, পাক নাগরিক ও সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব এড়িয়ে, আসলে পাকিস্তানকে কঠোর ‘বার্তা’ দিতে চেয়েছে— তারা সন্ত্রাসে ফের মদত দিলে, এমন আক্রমণ আবার ঘটবে। এই ‘বার্তা’-র পিছনে সামরিক শক্তির প্রদর্শন থাকলেও তা আসলে ‘রাজনৈতিক’ বার্তা, কারণ তার উদ্দেশ্য ‘যুদ্ধ’ নয়। অতীতে এমন অল্প সময়ে যুদ্ধ/সংঘর্ষের বিরতি ও তার মাধ্যমে এমন রাজনৈতিক ‘বার্তা’ দেওয়ার কথা, দেশে ও বিদেশে (বিদেশ দফতর মারফত, তথা বিভিন্ন দেশে সাংসদদল পাঠিয়ে) তার প্রচার কখনও হয়নি। সত্যিই এই দূরসঞ্চারী কারিগরি-নির্ভর নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়িত সময়ে আমরা‘যুদ্ধ’ ও ‘রাজনীতি’র আখ্যানে এক নতুন যুগে প্রবেশ করলাম।

আগে উদারবাদী চিন্তায় ভাবা হত, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মেটানোর শান্তিপূর্ণ উপায় হল রাজনীতি, আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে কূটনীতি— যা অশান্তিমূলক সংঘর্ষের বদলে প্রতিযোগিতা, দর-কষাকষি ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ‘সমঝোতা’য় পৌঁছতে চায়। যদিও এই সমঝোতা ‘চিরন্তন’ নয়। যখন নানা চেষ্টা সত্ত্বেও রাজনীতি/কূটনীতি দ্বন্দ্ব মেটাতে ‘ব্যর্থ’ হয়, তখন ঘরে ‘অশান্তি’ (যা থেকে ‘বিপ্লব’ও ঘটতে পারে) ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে ‘যুদ্ধ’ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই সহিংসক অশান্তি বা যুদ্ধও ‘চিরস্থায়ী’ নয়। ‘রণরক্ত সফলতা’ সত্ত্বেও মানুষ এক সময় ‘সম’-এ ফিরতে চায়। তখনই ফের শুরু হয় শান্তির— রাজনীতির, কূটনীতির— প্রক্রিয়া। রাজনীতি-যুদ্ধ-রাজনীতির এই প্রথাগত পশ্চিমি উদারবাদী মডেলের বাইরেও অনেক ভাবুক অন্য ভাবে বুঝতে চেয়েছেন। বিশেষত ‘বাস্তববাদী’রা, যাঁদের কথায়, রাজনীতির পিছনে কোনও উচ্চ নৈতিকতা নয়, রয়েছে ‘স্বার্থ’— তা ব্যক্তির হোক কি জাতি/রাষ্ট্রের। ‘ক্ষমতা’ প্রয়োগ করে এই ‘স্বার্থ’ পূরণের নামই রাজনীতি। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য আমাদের কৌটিল্য, ইটালির মেকিয়াভেলি, ইতিহাসবিদ ই এইচ কার, বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির তাত্ত্বিক হ্যান্স জে মরগেনথাউ।

আবার, প্রথাগত বাস্তববাদীদের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন সুরে যুদ্ধ ও রাজনীতিকে গভীরতর দার্শনিক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন বহু চিন্তক। যেমন, জার্মান সমর-তাত্ত্বিক কার্ল ভন ক্লজ়উইৎস (১৭৮০-১৮৩১), যিনি সমরাধিনায়ক হিসাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বহু বিখ্যাত লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন, আবার দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে যুদ্ধকে (বিশেষত, নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ) ‘ভিতর থেকে’ দেখে প্রায় ছ’শো পৃষ্ঠাব্যাপী তাত্ত্বিক গ্রন্থ অন ওয়র লিখেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় বইটির প্রকাশ হয়নি। মৃত্যুর পর স্ত্রী মারি ভন ক্লজ়উইৎস-এর উদ্যোগে প্রকাশ পায়, যা এখনও এই বিষয়ে বিশ্বে অন্যতম প্রভাবশালী গ্রন্থ। লেখকের কাছে যুদ্ধ আসলে এক ‘অদ্ভুত ত্রয়ী’র সমাবেশ, যা গঠিত হয় ‘সহিংস আবেগ, নানা সম্ভাবনা ও তার যুক্তিপূর্ণ হিসাবনিকাশ’, এই তিনটি উপাদানের দ্বারা— যার মাধ্যমে স্বপক্ষের ইচ্ছা/উদ্দেশ্য পূরণ করতে বিরোধীদের বাধ্য করা যায়। শুরুর পর থেকে বার বার বদলে যাওয়া চরিত্রের জন্য তিনি যুদ্ধকে ‘গিরগিটি’ও বলেছেন। বলেছেন, ‘যুদ্ধের কুয়াশা’র কথাও, যা উৎপন্ন হয় যুদ্ধের অনিশ্চিতি ও পক্ষ-বিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব থেকে। সব মিলিয়ে ক্লজ়উইৎস যুদ্ধকে রাজনীতির হাতিয়ারই মনে করেছেন— “যুদ্ধ হল অন্য ভাবে রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া।”

ক্লজ়উইৎস-এর এই আপ্তবাক্যটিকেই উল্টে দিয়েছিলেন ফরাসি ভাবুক মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪)। ক্লজ়উইৎস যেমন যুদ্ধের মধ্যে মুখ্যত ‘রাজনীতি’ খুঁজে পেয়েছেন, ফুকো রাজনীতির মধ্যেই ‘যুদ্ধ’র নানা গঠক, অনুষঙ্গ তথা সম্পর্কের বিন্যাস দেখেছেন। তাঁর মতে, “রাজনীতি হল অন্য ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।” প্যারিসের ঐতিহ্যবাহী ‘কলেজ দ্য ফ্রাঁস’-এ, জ্ঞান ও ক্ষমতা, শাস্তি, সুরক্ষা, জৈব-রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে ১৯৭০ থেকে ১৯৮৪— এই সময়কালে ফুকো যে বক্তৃতাগুলি দেন, মৃত্যুর পর সেগুলি বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত। এমনই এক খণ্ড, সোসাইটি মাস্ট বি ডিফেন্ডেড-এ রাজনীতিকে অন্য ভাবে ‘যুদ্ধ’ চালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন ফুকো। রাষ্ট্র ও সার্বভৌমিকতাকে বিচারতান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিন্দু থেকে বিচার করে তিনি দেখাচ্ছেন, আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্র উদ্ভবের আগে সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, ‘শত্রু-মিত্র’ অনুযায়ী যে-সংঘর্ষ/যুদ্ধ চালু ছিল, রাষ্ট্রের উত্থানের সঙ্গে রাজনীতির আচ্ছাদনে তার অবসান হল না। কারণ, যুদ্ধ ও রাজনীতি, দু’টিই আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক। প্রাত্যহিক রাজনীতিতে অনেক সময় সেই ‘সহিংস আবেগ’ লুকিয়ে থাকে, কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই আমাদের বাচনে, বাক্যবন্ধে যুদ্ধের নানা অলঙ্কার, হিংসা ও ঘৃণা ফুটে বেরোয়। তথাকথিত সুসভ্য গণতন্ত্রে, নানা বিদ্বেষমূলক ঘটনায় যখন সমাজের নানা গোষ্ঠী সংঘর্ষ ও দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে, তার মোকাবিলা করতে বা বর্ণনা দিতে প্রশাসক থেকে ইতিহাসবিদ বা মিডিয়া যুদ্ধের-ভাষাই (যেমন ‘সীমানা’, ‘এলাকা-দখল’, ‘মুক্তাঞ্চল’) ব্যবহার করে।

পহেলগামের ঘটনার পর ভারতের ‘প্রত্যাঘাতে’ যদি ক্লজ়উইৎস-বর্ণিত ‘রাজনীতি’ দেখি, তবে সেই সংঘর্ষে আপাত-বিরতি টানার পর দেশীয় রাজনীতিতে যা দেখছি, তা ফুকো-কথিত যুদ্ধ-তুল্য মানসিকতা— যার প্রতিফলন ঘটে চলেছে সমাজমাধ্যমের বিদ্বিষ্ট ‘ট্রোল’-এ, নেতৃবৃন্দের চরম অসংবেদী বক্তব্যে, ভোটমুখী নানা বক্তৃতায়। এ দেশে ‘বৈচিত্র’ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভেদ ও বিদ্বেষের ‘ফল্ট-লাইন’। যদি কেউ প্রত্যাঘাতের সাফল্য মেনে নিয়েও ক্ষয়ক্ষতি, বা পহেলগামে ‘ইন্টেলিজেন্স-এর ব্যর্থতা’ বিষয়ে প্রশ্ন তোলে, তবে সে ‘দেশ-বিরোধী’— সংখ্যালঘু পরিচিতির কেউ সে প্রশ্ন তুললে তো আর কথাই নেই। তবে, শত্রু খুঁজতে সব সময় যে বেসুরো কথার প্রয়োজন, তা-ও নয়। সেনাবাহিনীর অন্যতম মুখপাত্র সোফিয়া কুরেশিকে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে প্রায়-একাসনে বসিয়ে ফেললে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মন্ত্রীকে আদালত ভর্ৎসনা করেছে— তাঁর দল কিন্তু প্রকাশ্যে শাসন করেনি। উল্টো দিকে, বিদেশে গিয়ে ‘দেশের স্বার্থ’-এ বিরোধী সাংসদদের কথা বলতে হবে শাসকদের সঙ্গে এক সুরে; যদিও দেশের ভিতরে তাঁদেরই ‘শত্রু’ প্রতিপন্ন করবেন শাসক দলের প্রধান নেতারা! যুদ্ধ ও রাজনীতির এই নতুন আখ্যানে, দেশের বাইরে একজোট, আর দেশের মধ্যে নিষ্প্রশ্ন ও নীরবথাকতে হবে।

মনে পড়ে, পাঁচ দশক আগে ‘জরুরি অবস্থা’ দেখে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন: “শব্দ কোরো না/ হেসো না বাচ্চা/ চুপ/ হাত-পা ছুঁড়ো না/ দাঁত খুলে রাখো/ বাঃ/ এবার শান্তি/ স্বস্তি এবার/ ওঁ!”

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)