বারোমাস্যা’ নামের কবিতায় লিখেছিলেন, “মেলে না পার্বতী পরমেশ্বরে এ বেতাল গাজনে।” প্রশ্ন উঠেছিল, একই পঙ্্ক্তিতে এতগুলি ‘এ’ ধ্বনির ব্যবহার কাব্য উচ্চারণ হিসেবে দুর্বল, ধ্বনিসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলেছিলেন, দান্তের পারাদিজোর সেই উক্তি ‘এ লা সুয়া ভোলোনতাদে এ নস্ত্রা পাচে’। ‘এ’ ধ্বনির অতিরেকের সৌন্দর্য বিষয়ে সমালোচক কি অজ্ঞ?

কবির নাম বিষ্ণু দে— ধ্বনিপ্রয়োগের কলাকৌশল যিনি দান্তে থেকে ধার করেন, বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করবেন বলে! বিষ্ণু দে-র কবিতাসমগ্রের শেষে ‘বিশিষ্টার্থবাচক শব্দ ও তথ্যপঞ্জি’ শিরোনামে সংযোজিত অংশটি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, কী বিপুল চিন্তনে আর যত্নে বাংলা কবিতার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের এক বিস্তারিত সংলাপ গড়ে তুলতে চাইছিলেন এই কবি। ধারণ করতে চাইছিলেন ভুবনব্যাপী উত্তরাধিকার। এই সেই কবি, যিনি একই উৎসাহে অনুবাদ করছিলেন ভেরিয়ার এলউইন সঙ্কলিত ‘ওরাওঁ গান’ এবং উইলিয়ম আর্চার সংগৃহীত ‘সাঁওতাল কবিতা’। ‘আধুনিকতা’-র এমন চমকপ্রদ উভমুখী টান বাংলা কবিতার এ কালের চর্চাকারীরা গ্রহণ করার কথা ভাববেন না?

নিঃশব্দে গত ডিসেম্বরে চলে গেল তাঁর মৃত্যুদিনের চল্লিশ বছর পূর্তি (৩ ডিসেম্বর, ১৯৮২)। কোনও সন্দেহ নেই, এই নৈঃশব্দ্য ঐতিহ্যের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। যে কোনও সাধনারই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থাকে। বাংলা কবিতাও তার ব্যতিক্রম হবে কোন যুক্তিতে?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের শিখিয়েছিল, বাংলা কবিতার তথাকথিত আধুনিকতার পঞ্চকণ্ঠ, তিরিশের দশকে যাঁরা সমুজ্জ্বল, তাঁরা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। ফলে, একচালা পশ্চিমা আকার-কাঠামোর নিরিখে ‘আধুনিকতা’-র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম আমরা। বিষ্ণু দে বিশেষত, সচেতন অভিপ্রায়ে দেশজ উচ্চারণের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের যে সচেতন সংশ্লেষ এবং সংলাপ ঘটাচ্ছিলেন, সে দিকে তেমন করে মনোনিবেশ করিনি। দান্তে, শেক্সপিয়র, এলিয়ট, বেঠোফেনের পাশাপাশি ছায়া ফেলছিলেন কবীর, রবীন্দ্রনাথ, ছত্তীসগঢ়ি গান, যামিনী রায় কিংবা কোনার্কের স্থাপত্য, মামল্লপুরমের বেলাভূমি, সে প্রক্রিয়া দেখেও দেখা হয়নি। কোনও এক বিশেষ খোপ-এর চৌহদ্দিতে তাঁকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত দূরত্ব নির্মাণ করে নেওয়া হয়েছে। ‘তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর হাহাকার ধ্বনিত হয়েছিল— “অপঠিত, নির্মনন, নেই আর কোনো আবেদন?” তার পর ছিল আকুল প্রার্থনা— “তোমার আকাশ দাও, কবি।” এই দুই উক্তিই তাঁর দিকেই আজ ধ্বনিত হল বোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এক ধরনের প্রত্যাখ্যান ও প্রণতির টানাপড়েনে ঊর্মিমুখর। রবীন্দ্রনাথকে প্রথম যুগ থেকেই নিজের ‘অনুষঙ্গমূলক কাব্যধারা’-য় তিনি টেনে আনেন। পরিবর্তিত দেশকালসমাজে সেই সব রোম্যান্টিক উচ্চারণ কত অপ্রাসঙ্গিক, তাই যেন ব্যঙ্গে-বিদ্রুপে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে প্রমাণ করেন। “পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী/ বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ।/ মরমিয়া, সুগন্ধ তার বাতাসে ওঠে প্রশ্বাসি,/ সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ।” (কথকতা)

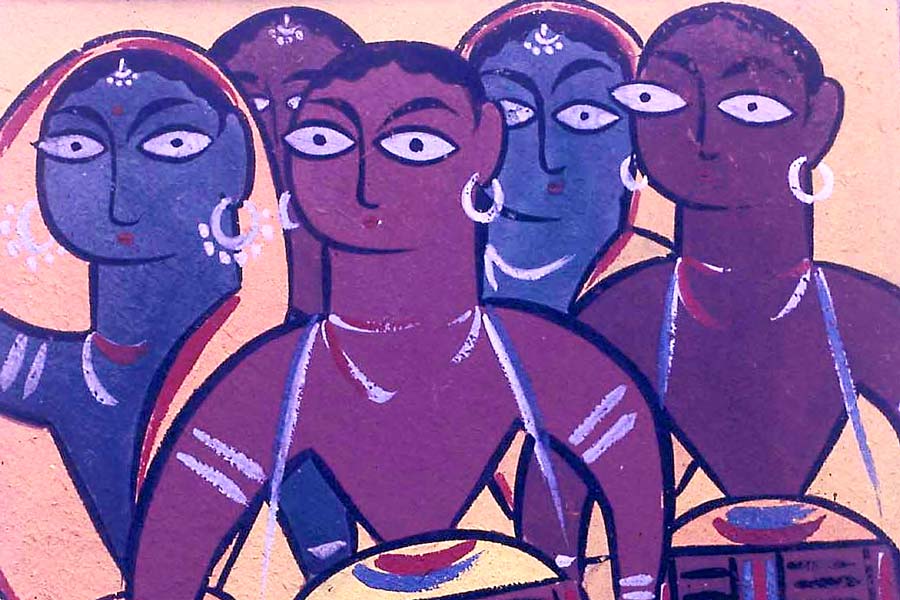

এলিয়টের সঙ্গে সম্পর্কও তাঁর জটিল, হয়তো আঙ্গিকে আর আক্রমণাত্মক ঝাঁঝেই তার প্রধান প্রচ্ছায়া। তাঁর কবিতার পরিণতিমুখী পরিক্রমায় এলিয়ট যেন বহিরঙ্গের চিহ্ন হয়ে বিলীয়মান আবছা আলোর মতো বিরাজ করেন। আরও ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে তাঁর বোধ এবং বোধিতে। “যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে শুধু আমাদের শিল্পের মুক্তি তাই নয়, আমাদের সাধারণ বাংলার মানুষের চোখের আনন্দে তিনি আমাদের মনোজগৎকেও রূপ দিয়েছেন— দৃশ্যপথে। এই আনন্দ যেহেতু দেশের আনন্দে, মানুষের শান্তিতে প্রসাদে মৃন্ময় তাই আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।!” (যামিনী রায়) “হয়ত তার কারণ বাংলার অনার্য ধারার প্রবলতাই, যার জন্যে আদিবাসীর প্রত্যক্ষধর্মী মানসের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক মিল এত গভীর, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও।” (লোকসঙ্গীত) “মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ অভ্যাসিকতার পাঁচালি ভেঙে আমাদের মুক্তি দিলেন। এলিঅটের সীমাবদ্ধ সার্থকতা ও ব্যর্থতার করুণ নিদর্শনে বুঝলুম ঐ প্রাচীরের প্রয়োজনীয়তা, তার সীমা, রূপায়ণের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ শিখলুম ঐ মুক্তিকে ব্যবহার করতে...।” (টমাস স্টার্নস এলিয়ট) “সেই বিশাল জীবনের ছবি, মানুষ, জন্তু, পাখি, বৃক্ষলতা সমস্তই আমার মতো ভাগ্যবান লোকের স্মৃতিতে মাত্র স্থান পাবে।” (কোনার্ক) “মেঘে ঢাকা তারা-তে দেখলুম শিল্পের সেই সাঙ্গীতিক ইঙ্গিতময়তা এনেছে যা শুধু মহৎ শিল্পরচনাতেই পাওয়া যায়। এই সঙ্গীতচারিত্র্যে চিত্রকল্প হয়ে ওঠে প্রতীক...।” (বাংলা ফিল্মের পরিণত রূপ, আমাদের জীবন ও ‘মেঘে ঢাকা তারা’)।

এই উদ্ধৃতি দীর্ঘ মিছিলের মতো চালিয়ে যাওয়া যায়। আমি বলতে চাইছি নিজস্ব ধরনে আত্মপরিচয় সন্ধানের কথা, সেই কবিমনের কথা, যে কবিমন লোকায়তের পরিসরকে দু’বাহু বাড়িয়ে ছুঁতে চায়। আধুনিকতার চলতি আকারপ্রকারকে বিনির্মাণ করতে চায়। মার্ক্সবাদের দরবারি খুপরিতে দাঁড়িয়েই তিনি গ্রামশির প্রশ্নগুলিকে বুঝতে চান। তর্জমা করেন রজার গারোদির প্রবন্ধ, যেখানে এ সব ‘সর্বনেশে’ কথা বলা আছে, “কম্যুনিস্ট পার্টির কোনো শিল্পতত্ত্ব নেই। কথাটা বলতেই হবে। ...কম্যুনিস্ট শিল্পীদের কোনো উর্দি নেই। ...ফ্যাসিস্টরাই এক উর্দি পরে— খাকি বা কালো, এবং এক ভাবে পা হাত তোলে।... আরেকটি কথা তোমরা বলবে, এ কম্যুনিস্ট, ‘আমি’ ‘আমি’ বলছে আর আমরা চাই অফিসিয়াল লাইনটি, নেতৃত্বের শাসন। না, বন্ধুগণ, সবাই শুধু ‘আমি’ই বলবে।” (‘উর্দিহীন শিল্পী’)

দৃষ্টান্ত বাড়াব না। আমি বলতে চাইছি, এই প্রশ্নাতুর বিশ্বগ্রাসী মন বিষ্ণু দে-র কবিতার চালিকাশক্তি। ঋগ্বেদ, উপনিষদ থেকে বাংলার মন্দির, হেগেল-মার্ক্স থেকে আদিবাসী শিল্প, পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং চিত্রকলা থেকে ফৈয়াজ খাঁ রাজেশ্বরী দত্ত-সুচিত্রা মিত্রের গান সর্বত্রই তার অনিরুদ্ধ আনাগোনা।

বিষ্ণু দে-র স্থির লক্ষ্য, দ্বিধাদীর্ণ, রক্তভারাতুর, ক্লিন্ন প্রতিবেশ আর আত্মসত্তার সংঘর্ষে-সংশ্লেষে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক, এমনকি নৃতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার নিষ্কাশন করতে করতে, আরও অর্থময় কোনও আধুনিকতার নির্মাণ। “সুন্দরের গান যেন শুনি, গাই,/ দশটার পাঁচটার উদভ্রান্ত ট্রাফিকে,/ বস্তিতে বাসায় আর বাংলার নয়া কলোনিতে,/ জীবিকার জীবনের ভাঙা ধসা ভিতে,/ বোম্বাই সিনেমা আর মার্কিনি মাইকে অসুস্থ বৈভবে,/ মরা ক্ষেতে কারখানায় পড়ি যেন সংগ্রামশান্তির স্পষ্ট উপন্যাস,/ খুঁজি যেন সকালের সূর্য থেকে সন্ধ্যার সূর্যের ছবি/ শুনি যেন আমাদের কান্নার অতলজলে অমর ভৈরবী/ প্রত্যহের সচেষ্ট উৎসবে...।”

বিষ্ণু দে-র সচেতন ব্যক্তিমুখচ্ছবিটি অম্লান প্রত্যয়ে পথ দেখায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, দান্তে তাঁর মহাকাব্যে ভার্জিলকে এঁকেছিলেন উত্তরণের পথপ্রদর্শক হিসাবে, যিনি নরক থেকে পবিত্রতার দিশারি। পূর্ববর্তী কবি আর পরবর্তী কবির সম্পর্ক যেন প্রতীকায়িত হল। অবচেতনের ফল্গুধারার মতো বিষ্ণু দে কিন্তু ক্রমাগত সিঞ্চন করে চলেন অনুজ কবিদের। তার স্পষ্ট চিহ্নগুলি আদৌ লক্ষ করছি আমরা? কবি-মনীষার আয়ু নাকি প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত হয় মৃত্যুর পর থেকে। এখানে কি তারই ইশারা? ‘অনুষঙ্গমূলক কাব্যধারা’ যা সমর সেন, কবীর সুমন, জয় গোস্বামী, জয়দেব বসু ছুঁয়ে শ্রীজাত বা আরও নবীনতর কবিদের পঙ্ক্তিতে উদ্ভিন্ন, শুধু তার কথা বলছি না। বিষ্ণু দে-র একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (নামটিও রবীন্দ্রনাথের অনুষঙ্গমূলক। প্রকাশ-সাল ১৯৫৩)। তার সূচিপত্রে দু’টি কবিতার নাম হল ‘প্রচ্ছন্ন স্বদেশ’ আর ‘দিনগুলি রাতগুলি’। প্রথমটি পরবর্তী কালে (১৯৮২) প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের নাম, আর লেখা বাহুল্য, দ্বিতীয় নামটি শঙ্খ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থের (১৯৫৬)।

সম্প্রতি জয় গোস্বামীর দু’টি কাব্যগ্রন্থ কঙ্কাল (জুলাই ২০২২) এবং ঘাতক (নভেম্বর ২০২২)। দুই কৃশ কাব্যগ্রন্থই দেশজোড়া ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ আর গৈরিক বীভৎসতার বিরুদ্ধে আর্তনাদ। দু’টি বই মিলিয়ে মোট চোদ্দোটি কবিতা আছে, যার শিরোনাম উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে ‘সংবাদ মূলত কাব্য’। কবি জয় এখানে ব্যবহার করছেন নানা সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, কবিতার গোড়ায়, বন্ধনীর মধ্যে। সংবাদ থেকে জেগে উঠছে কবির স্বরক্ষেপণাস্ত্র। মনে হয়, অনুষঙ্গমূলক কাব্যধারার পথিকৃৎ বিষ্ণু দে-র সঙ্গে এ যেন অনুজ কবির এক স্বীকৃতি, আর তার সঙ্গে পূর্বজের দেনা-পাওনার কাব্যরীতিকে ঘোষিত আত্মসাৎ। প্রসঙ্গত, বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থ সংবাদ মূলত কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে।

এই ভাবেই যখন জাগরূক এক কবি, নানান মাত্রা এবং বিভঙ্গে কথোপকথনে ব্যাপৃত থাকেন ভবিষ্যকালের সঙ্গে— সেই তো তাঁর অনশ্বরতার মুদ্রা। বিষ্ণু দে আছেন, থাকবেনও, দৃশ্যে কিংবা অদৃশ্যে। আমরা পাঠক, আমাদের এগোতে হবে কবিকে, কবিতাকে আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কারের অভিযাত্রায়। তিনি আছেন আমাদের বর্তমানে, দৈনন্দিনে। “আমরা খুঁজেছি বিলেতি বইতে আপন দেশ,/ বারবার তাই দেশের মানুষ ডাইনে-বাঁয়ে/ ঘুরিয়েছি আর হয়রান হয়ে খুঁজেছি শেষ।” আছেন দীর্ঘশ্বাসেও— “তাই ভাবি বিনা প্রত্যাশে,/ অমাবস্যায় বিবেচনা করে দেখবে আরেকবার/ লণ্ঠন জ্বেলে পড়বে আমার কথা?”