২০১৭ সালের এপ্রিলে বাংলা জুড়ে মহা ধুমধামে সঙ্ঘ পরিবারের নানা সংগঠনের রামনবমী উদ্যাপনের পর থেকে, পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ ঘটেছে। গোবলয়ের সংস্কৃতি বাংলাকে গ্রাস করতে আসছে, এই আশঙ্কা অনেককেই করতে দেখছি, যা থেকে বাঙালিয়ানা রক্ষার একটা তাগিদ প্রকট হচ্ছে।

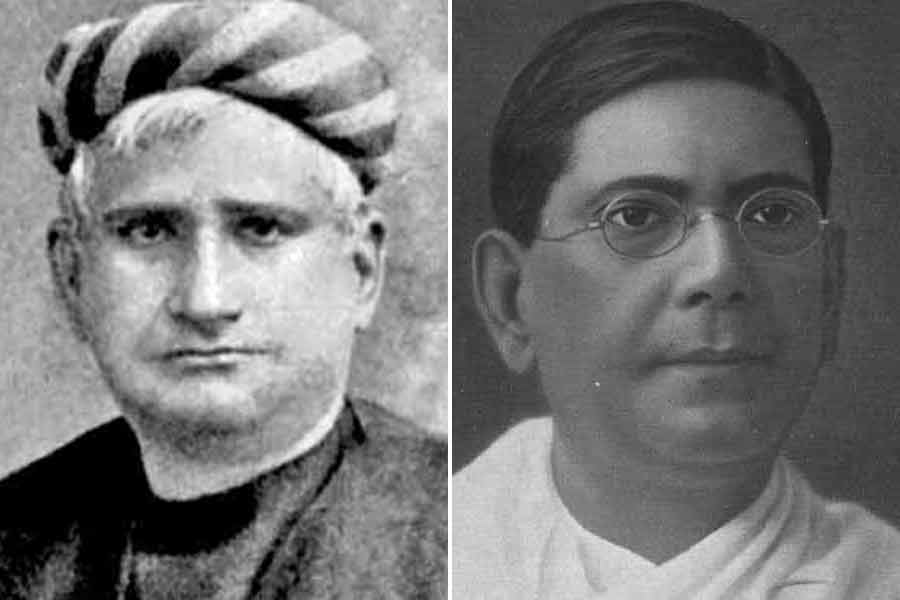

ঘটনা হল, যে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সে বছর কলকাতায় এক বক্তৃতায় হিন্দুত্ব বা ‘হিন্দু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ’-এর ঝর্নামুখ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই বঙ্কিমই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম নির্মাতা। ১৮৭৩-৭৪ সাল নাগাদ লেখা একাধিক প্রবন্ধে বঙ্কিম এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের নির্মাণ করেন। তত দিনে কিন্তু বাংলায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নির্মাণপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, এসে গেছে ভারতমাতার চিত্রকল্প— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান: ‘মলিন মুখচন্দ্র মা ভারত তোমারি’। সেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু বঙ্কিম তখন বাঙালি ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস তুলে বাঙালিকে গর্বিত করতে লিখেছেন, “যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশি, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে ও বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখনও ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।”

স্পষ্টতই বাঙালি হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজাদের অন্যান্য ভূখণ্ড, এমনকি হিন্দু রাজ্য জয়ে বঙ্কিমের বিশেষ আপত্তি ছিল না। এখানে একটা বিষয় খুব আকর্ষণীয়। বঙ্কিম মোগল-পাঠান পার্থক্য করে বলছেন, পাঠান আমলে বাংলা স্বাধীনই ছিল। সেই প্রসঙ্গেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করছেন: “(শাসক/রাজা) ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।”

এ প্রসঙ্গে তাঁর গোটা বক্তব্যটি তুলে ধরা প্রয়োজন। “পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দশা ঘটে নাই। ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না... পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি দ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত... যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীকে পরাধীন করেন।” এর পর তিনি এ-ও লেখেন, “মোগল আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র।”

বাঙালির পরাধীনতা বা উপনিবেশে পরিণত হওয়ার লক্ষণ হিসাবে তিনি বাংলার ধন দিল্লি চলে যাওয়াকে চিহ্নিত করলেন। ‘বাঙ্গালীর উৎপত্তি’ প্রবন্ধে লেখেন, “এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য (মিশ্র) হিন্দু, আর... এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান।” তাঁর মতে, সংস্কৃত, অনার্য ও আরবি-ফারসি ভাষার মিশ্রণে আধুনিক বাংলার জন্ম।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের নির্মাতা হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বঙ্কিমকেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, “বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপগ্রয়োগ হউক, স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গলায় তাহাই করিয়াছে যাহা ফরাসী দেশে Voltaire ও Rousseau-এর সাহিত্য করিয়াছিল।” দেশবন্ধুর বক্তব্য, “বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়া গিয়াছেন— অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।... মনে রাখিও— ‘বন্দেমাতরম্’ বাঙ্গলার গান, ভারতবর্ষের নহে।” বলেছেন, “আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম-গন্ধ ইহাতে নাই।... ইহাতে বাঙ্গালী আছে, এমন বাঙ্গালী আছে যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন কি ভারতীয় আদর্শে কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে।” বাঙালি জাতিপরিচয় গঠনে বঙ্কিমের ভূমিকার কথা অরবিন্দও লিখেছেন।

বঙ্কিমের হিন্দু পুনরুজ্জীবন আজকের হিন্দুত্ববাদীদের, ‘মনুবাদী’দের থেকে অনেক আলাদা। দেশবন্ধুও বঙ্কিম-সাহিত্যের অপপ্রয়োগের কথা বলছেন। কিন্তু বঙ্কিমের হিন্দু ভাবনা এই লেখার বিষয় নয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে একটি জোয়ার আসে ১৯০৩-পরবর্তী সময়ে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, যখন এর নেতৃত্বে আসেন রবীন্দ্রনাথ, লেখেন ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’, ‘আমার সোনার বাংলা’ ইত্যাদি গান। এর পরে সবচেয়ে বড় ভূমিকা দেশবন্ধুর। তত দিনে, ১৯১০-২০’র দশকে, রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের সমালোচক ও আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতার প্রচারক হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকার প্রতিবাদ করে বলছেন, প্রতিটি জাতির পূর্ণ বিকাশই বিশ্বমানবজাতির জন্ম দিতে পারে। তাঁর মতে, “যে জাতির বৈশিষ্ট্য নাই— সে জাতি বাঁচিয়া নাই।” তিনি বলেন, যে বাঙালি জাতির কবি লিখেছেন, ‘সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই’, সে জাতির নতুন করে কারও থেকে বিশ্বজনীনতা শেখার প্রয়োজন নেই। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ, “বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, প্রকৃতি আছে, স্বতন্ত্র ধর্ম আছে।” লিখেছেন, “আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গলার প্রাণকে খুঁজিতে যাওয়া আমার স্বধর্ম।”

বাংলা তথা একই সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা দেশবন্ধু অবশ্য একই সঙ্গে এক নবীন ভারতীয় জাতি গড়ে ওঠার কথাও বলছেন, কখনও-সখনও একে ‘ভারতীয় মহাজাতি’-ও বলেছেন। বলেছেন, “ভারতবর্ষে একজাতীয়তা কঠিন হইলেও সম্ভবপর। বৈচিত্র্য বাধা নহে।” এ বিষয়ে তাঁর যা ভাবনা, তাকেই আমরা এখন ফেডারালিজ়ম বলি। তিনি বলেন, “আমি চাই— ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্মের, আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নবযুগের উপযোগিভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত একজাতীয়তার মধ্যে মিলিত হইবে।”

দেশবন্ধুর জাতীয়তাবাদে জাতিবিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু জাতিগৌরব ছিল। “ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই বাঙ্গলায় সাংখ্যকার কপিলের জন্ম, এই বাঙ্গলাই শ্রীচৈতন্যকে দিয়াছে, এই বাঙ্গলাই আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়াছে। এই বাঙ্গলাই একদিন সমস্ত প্রাচ্যকে ভাবে, জ্ঞানে, ধর্মে-কর্মে অজেয় নেতার মত চালাইয়া আসিয়াছে।” তিনি লিখেছেন, “আমি বলি শঙ্করকে তর্জমা করিয়াও বাঙ্গালী শিবশক্তির উপাসনা গ্রহণ করে নাই, মাধবকে তর্জমা করিয়াও বাঙ্গালী রাধাকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করে নাই। শঙ্কর ও মাধব চিরকালই শঙ্কর ও মাধব থাকুন। এবং বাঙ্গালীও চিরকাল বাঙ্গালীই থাকুক।”

১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর অকালপ্রয়াণ এই জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ভাটা আনলেও তা হারিয়ে যায়নি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা কাজী নজরুল ইসলামের লেখায় তার পরিচয় মেলে। বিশেষ করে প্রফুল্লচন্দ্র তো বাংলার শিল্প বাণিজ্য সব মারোয়াড়ি, গুজরাতিদের হাতে চলে যাওয়া ও শিল্পে শ্রমিকের জায়গা ‘হিন্দুস্তানি মজুর’দের হাতে চলে যাওয়া নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু দোষ দিয়েছেন বাঙালিকেই: “বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালীরা ক্রমেই বিতাড়িত হইতেছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। অবশ্য দোষ তাহাদের নিজেরই।” “বস্তুত, একটা অবসাদ, মোহ এবং শ্রমের মর্যাদা জ্ঞানের অভাব বাঙ্গালীর চিন্তাকে অন্ধকার করিরা বসিয়াছে।”

১৯৪২-এ নজরুলের ‘বাঙ্গালির বাংলা’ প্রবন্ধে অবশ্য ‘বহিরাগত’দের উদ্দেশে ঝাঁঝালো বক্তব্য ছিল। “এই পবিত্র বাংলাদেশ/ বাঙালির— আমাদের/ দিয়া প্রহারেণ ধনঞ্জয়/ তাড়াব আমরা, করি না ভয়/ যত পরদেশি দস্যু ডাকাত/ রামাদের গামাদের।” লেখা শেষ করেন “বাংলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক। বাঙালির জয় হোক”— এই বলে। এখানে ‘রামাদের গামাদের’ বলতে তিনি অবাঙালিদের বুঝিয়েছিলেন বলেই মনে করা হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবোধ ১৯৪৭-এ ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ভাগ হওয়া আটকাতে পারেনি, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া দেশ পাকিস্তানকে ভেঙে দিয়েছে ১৯৭১-এ। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে হিন্দু বা বাঙালি কোনও জাতীয়তাবাদই বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। না জনসঙ্ঘ, না আনন্দমার্গীদের ‘আমরা বাঙালি’, না পরবর্তী কালে কলকাতা-কেন্দ্রিক ‘ভাষা ও চেতনা সমিতি’র আন্দোলন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর ভারতে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় জেগে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদ অনেকটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

মূল সূত্রধর অবশ্যই ‘বাংলা পক্ষ’-এর নেতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ২০১৪-১৫ সাল থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হিন্দি আগ্রাসনের সম্পর্ক দেখিয়ে এই সংক্রান্ত তৎপরতা শুরু করেন। তাঁদের প্রাথমিক অনুপ্রেরণা ছিল বাংলাদেশের উর্দু-বিরোধী লড়াই ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দি-বিরোধিতা। ক্রমে দেশবন্ধু, প্রফুল্লচন্দ্র, নজরুলের উক্তিগুলি তাঁরা ফিরিয়ে আনেন। হিন্দি-উর্দুভাষীদের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাত থেকে বাঙালিকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা। এঁরা বাঙালি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেন, কিন্তু সঙ্গে জুড়ে থাকে হিন্দি-উর্দুভাষীদের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্বেষ। উত্তর ভারতীয়দের বোঝাতে ‘গুটখা জন্তু’ ধরনের শব্দবন্ধের প্রয়োগ করেন। ‘বিশ্বজনীন’, ‘বিশ্বমানবতা’ শব্দগুলিকে এঁরা প্রায় সেই ভাবে ব্যবহার করেন, যে ভাবে হিন্দুত্ববাদীরা ব্যবহার করেন ‘সেকুলার’, ‘লিবারাল’ শব্দগুলিকে— ব্যঙ্গার্থে।

২০১৮ সালে জন্মানো বাংলা পক্ষ ইতিমধ্যেই বাংলার প্রায় সব জেলায় ছড়িয়ে গেছে। সংগঠন ভেঙে তৈরি হয়েছে নতুন সংগঠন ‘জাতীয় বাংলা সম্মেলন’, ‘জাতীয় বাংলা পরিষদ’ ইত্যাদি। কিন্তু এদের প্রভাব এদের সাংগঠনিক গণ্ডি ছাড়িয়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করব কি করব না, এই দোলাচলে থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস অন্তত দু’টি স্লোগান গ্রহণ করেছে, যা এখানে প্রথম জনপ্রিয় করা শুরু করেন গর্গবাবু ও তাঁর সঙ্গীরা। একটি হল মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান ‘জয় বাংলা’, আর একটি ‘বাংলা আমার মা, ইউপি-বিহার হবে না’-এর নানা প্রকারভেদ।

বর্তমানে হিন্দুত্ববাদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বাংলায় রামনবমী ও হনুমানজয়ন্তী জনপ্রিয় করা, ও উত্তর ভারতীয় ছাঁচে বাঙালি হিন্দু সমাজের ধার্মিকীকরণের একটা প্রচেষ্টা চলছে, কেন্দ্রীয় সরকারি উদ্যোগে চেষ্টা চলছে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার, ভবিষ্যতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাও আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। ভাবনা একটাই, ওই বাণী তাঁদের মনে থাকবে তো— “শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই?” দেশবন্ধু কিন্তু ভেবেছিলেন, ‘সমস্ত মানবজাতির যে মিলন-মন্দির, সেই দিকে অগ্রসর’ হওয়া দরকার, বিরোধের সঙ্গে বিদ্বেষের যোগ দেখেননি তিনি।

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)