একটা কথা সে দিন ক্লাসে আলোচনা করতে করতে থমকে গেলাম খানিক। কথা হচ্ছিল যুদ্ধ বিষয়ে, আর যুদ্ধ থেকে জন্ম নেওয়া সাহিত্যের বিবিধ দিক নিয়ে। আলোচনার অলিগলি দিয়ে চলতে চলতে এক সময় মনে হল আসলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত যুদ্ধের কেন্দ্রেই রয়েছে ধর্ম, অথবা ধর্মের কোনও এক বা একাধিক নিরিখ, যা কিনা এই সামগ্রিক হিংসা অথবা দ্বেষের প্রকল্পের অন্দরে চিহ্নিত করা চলে। অথচ, খেয়াল করে দেখলে মালুম হয় যে, এইখানে যে ধর্মের আলোচনা আমরা আরম্ভ করলাম, যাকে আমরা অনায়াসে জুড়ে দিতে পারলাম বিশ্বময় ক্রমাগত ঘটে চলা হিংসার প্রেক্ষিতের সঙ্গে— সেই ধর্মের একটা প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, অথবা রাজনৈতিক দিক রয়েছে। এই প্রতর্কগুলোর ভিতরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে না পারলে এই যুদ্ধবাজির মূল্যায়ন উচিতমতো করা মুশকিল। এই সব যুক্তি আমরা কমবেশি জানি। তবে ধর্ম আর ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আরও খানিক নিবিড় ভাবে ভাবার চেষ্টাই করা যাক।

রাজনীতি, ব্যবসা, বৃহত্তর সমাজে ধর্মের উপস্থিতির বাইরে আর একটা বৃহৎ পরিসর ক্রমাগত রচিত হতে হতে চলে। তা হল ধর্মের একান্ত ব্যক্তিগত পরিসর। যেখানে ঈশ্বর, ধর্ম আর ব্যক্তিমানুষ একটা একান্ত অন্বেষণের যুক্তিতে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমাজ অথবা রাজনীতির বাইরে, সম্পূর্ণ ভাবে ঐকান্তিক যে মুহূর্তে আত্ম আর অপরের প্রেক্ষিত রচনা করে ‘আমি’ আর ‘আমার ঈশ্বর’। যে অন্বেষণের মুহূর্তে আস্তিক আর নাস্তিকের ভেদ বোঝা দায়, হেতুবাদী দার্শনিক আর তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে দেওয়া বিশ্বাসীর মধ্যে বিরোধ ঘুচে গিয়েছে প্রায়! এই মুহূর্ত শুধু ব্যক্তিগত নয়, তীব্র ভাবে অন্তর্মুখী। সমাজ বা রাজনীতির প্রতর্কের দায়মুক্ত। বিশ্বাসে অন্ধ অথবা তর্কে ধ্বস্ত একটা মুহূর্তের পরিচয় বহন করে চলে যে ধর্মের বোধ। এই বিশ্বাস অথবা তর্ক সবই কিন্তু ওই আত্ম আর অপরের ক্রমাগত সংলাপের ভিতরে ধরা থাকে। এর বাইরে, অর্থাৎ সমাজ অথবা রাজনীতির পরিসরে এর কোনও অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এই সমগ্র কথোপকথন ওই বিষয় আর বিষয়ীর মধ্যেই সীমিত থাকে— ‘ঈশ্বর কি আদৌ আছেন?’ অথবা ‘হে প্রভু, দেখা দাও’ এই দুইয়ের দোলাচলে বহুমাত্রিক অথচ ব্যক্তিগত সংশয়ের ইঙ্গিত রচনা করে চলে এই ধর্মের বোধ। ধর্ম অথবা ঈশ্বর অথবা আত্ম অন্বেষণের এই সাধারণী প্রজ্ঞাই খুঁজে পাওয়া যায় রামপ্রসাদ অথবা কমলাকান্তের পদে। রামপ্রসাদ লেখেন, “দিবা-নিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা।” তাঁর উত্তরসূরি কমলাকান্ত যেন আরও অন্তর্মুখী, আরও নিভৃতচারী। তিনি লেখেন, “আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারও ঘরে।/ যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ-অন্তঃপুরে।” অর্থাৎ কিনা, বিষয় আর বিষয়ী, ঈশ্বর আর তাঁকে খুঁজে ফেরা ভক্ত অথবা সংশয়ী উভয়েই যেন মিশে গেলেন এখানে, নিজ অন্তঃপুরে! অথচ এই প্রায় সহজিয়া সাধনার ভিতরেই কমলাকান্ত চালান করে দিলেন সংশয়ীর দোলাচল। এই পদের শেষ দুই পঙ্ক্তিতে লিখলেন, “কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,/ ওরে, বাজিকরে চিনলে না, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে।” ওই ‘ঘটে’ শব্দের ভিতর কেমন ভরে দিলেন এক আশ্চর্য কূটাভ্যাস বা প্যারাডক্স। এই ‘ঘট’ কি বিশ্বাসী গৃহস্থের দরজায় প্রতিষ্ঠিত মাটির কলস না কি সংশয়ীর মগজ, এই দোলাচলের অন্দরেই আমাদের ছেড়ে গেলেন কমলাকান্ত। মনুর লেখা থেকেও প্রায় এই একই রকম যুক্তি উদ্ধার করেন অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর ‘ধর্ম এখন জরাক্রান্ত’ প্রবন্ধে। “যা করে ভিতরটা তৃপ্ত হয়, সন্তুষ্ট হয়, শান্ত হয়, আর আমার কিছু চাই না এতে আমি খুশি এমন তৃষ্ণানিবৃত্তি হয়— তা-ই ধর্ম।”

আগেই বলেছি, এই ঈশ্বর অন্বেষণ অথবা ধর্ম চেতনাকে সমাজ বা রাজনীতির প্রেক্ষিতের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে পড়া চলে না। এই সম্পর্ক, আর সেখান থেকে জন্ম নেওয়া কথোপকথন অথবা স্বগতোক্তি আদতেই আত্মজীবনীর অংশ। স্বীকারোক্তি, অন্তর্মুখী, প্রায় অস্ফুট। ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা তাঁর এক লেখায় এই স্বীকারোক্তি অথবা সংলাপ বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিত বুঝিয়ে দিচ্ছেন: “ইন এসেন্স আ টেস্টিমনি ইজ় অলওয়েজ় অটোবায়োগ্রাফিক্যাল: ইট টেলস ইন দ্য ফার্স্ট পার্সন, দ্য শেয়ারেবল অ্যান্ড আনশেয়ারেবল সিক্রেট অব হোয়াট হ্যাপেনড টু মি, টু মি, টু মি অ্যালোন, দি অ্যাবসোলিউট সিক্রেট অব হোয়াট আই ওয়াজ় ইন আ পজ়িশন টু লিভ, সি অ্যান্ড হিয়ার, টাচ, সেন্স অ্যান্ড ফিল।”

নিঃসন্দেহে তা-ই। ধর্মের এই ব্যক্তিগত বিন্যাস একান্তই নিজস্ব। ঈশ্বর নামে ডাকা যায় যাকে, সে এখানে বন্ধু, অথবা সখা, অথবা প্রতিপক্ষ, অথবা আরও কোনও সম্পর্কের ও-পিঠে থাকা মানবিক উপস্থিতি। এর সঙ্গে তর্ক, ঝগড়া, মান-অভিমান, অথবা প্রেম, কিংবা ঘৃণা, এর যে কোনও একটাই, অথবা মিলিয়ে মিশিয়ে আরও জটিল কোনও সম্পর্কের সম্ভাবনা সূচিত হয়। এও ধর্ম। এই ব্যবহারও ধর্মাচারণ।

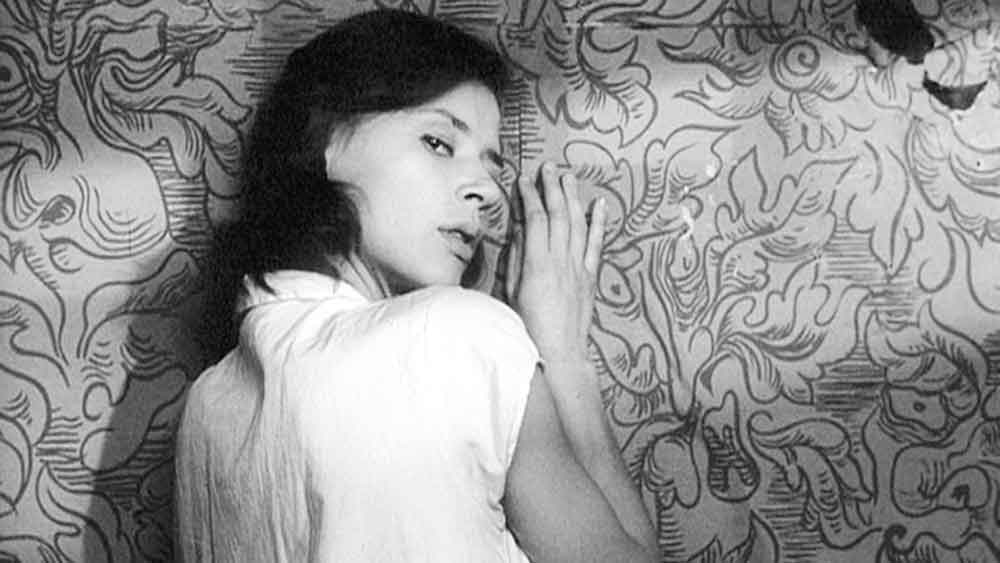

আমাদের মনে পড়তে পারে ইংমার বার্গম্যানের ছবি উইন্টার লাইট অথবা দ্য সাইলেন্স বা থ্রু আ গ্লাস ডার্কলি (সঙ্গের ছবি এই চলচ্চিত্র থেকে) জুড়ে ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে ক্রমাগত মাকড়সা রূপে কল্পনা করার কথা। আবার এই ঈশ্বর কল্পনার মুহূর্তেই সূচিত হয় এক অন্য রকমের অন্তরায়। এই মানবিক, ব্যক্তিগত, দৈনন্দিনের ঈশ্বরকে কাঁটা ছেঁড়া করা যায় ইচ্ছেমতো। দার্শনিক নিত্সে যেমন বলেছিলেন, “হোয়াট ডু উই ডু উইথ আ হিউম্যান গড, হোয়েন উই টার্ন টু গড প্রিসাউজ়লি বিকজ় উই আর ডিসগাস্টেড বাই ম্যানকাইন্ড? হোয়াট ডু উই ডু উইথ আ স্পাইডার গড?”

ক্লাসরুমের এই সব আলোচনার মাঝেই আবার মনে পড়ে আইরিশ লেখক কোল্ম টবিনের দ্য টেস্টামেন্ট অব মেরি উপন্যাসের কথা। গোটা উপন্যাস আসলে মেরির বয়ানে বলে চলা এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তি। স্বয়ং ঈশ্বরের জন্মদাত্রী বলছেন জিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মুহূর্তের কথা। সমগ্র প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানের বিপ্রতীপে রাখছেন নিজের বয়ান, চোখে দেখা, অনুভব করা সত্যের কথা। বলছেন, মা কেমন করে দেখলেন ‘ঈশ্বর’ পুত্রের মৃত্যু। বলছেন হ্যাঁ, জিশুর শরীর তাঁর শরীরের অংশ, জিশুর হৃদয় তাঁরই হৃদয়ের অংশ, যে তীব্র দহন তিনি অনুভব করছেন তা তিনি বহন করে নিয়ে যাবেন তাঁর সমাধিতে; “তবু, এত সত্ত্বেও, যন্ত্রণা তো তাঁরই, আমার তো নয়।” বলছেন সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে তাঁর শরীরের অংশ ‘ভগবান’ জিশু বিদ্ধ হচ্ছেন ক্রুশে, তখন তাঁর প্রথম এবং শেষ প্রবৃত্তি ছিল ছদ্মবেশ ধারণ করে পালিয়ে যাওয়ার, আরও খানিক বেঁচে থাকার, হ্যাঁ, পুত্রশোক নিয়েই বেঁচে থাকার। আর তাই তিনি সেখান থেকে চুপিসারে পালিয়ে এসেছিলেন। বলছেন, জিশু যদি সত্যিই ঈশ্বর হয়ে থাকেন, যদি জলকে মদ বানিয়ে ফেলতে পারেন, যদি মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন— তবে তিনি যেন সময়কে খানিক পিছিয়ে নিয়ে যান। মেরি ফিরে যেতে চান তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পূর্বে, জিশুর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, সেই পারিবারিক মুহূর্তে যখন জিশু, তাঁর পিতা আর মেরি সূর্যাস্তের অপেক্ষা করবেন, রুটি ছিঁড়ে দেবেন একে অপরকে, তার পর এক নিশ্চিন্ত রাত্রির জন্য প্রস্তুত হবেন। না, মেরি শেষ অবধি জিশুকে ঈশ্বর মানতে পারেন না।

ঈশ্বর আর ধর্ম ঘিরে এই সব ব্যক্তিগত বয়ান বুঝি বার বার ফিরে পড়তে হবে আমাদের আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে। ক্রমাগত, প্রতি দিন, ধর্ম যখন কী সমাজে, কী রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্রিক চিন্তার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, তখন এই ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণা হয়তো আমাদের অন্য রকম ভাবতে খানিক সাহায্য করতেও পারে।

ইংরেজি বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সবচেয়ে আগে সব খবর, ঠিক খবর, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদের Google News, Twitter এবং Instagram পেজ।