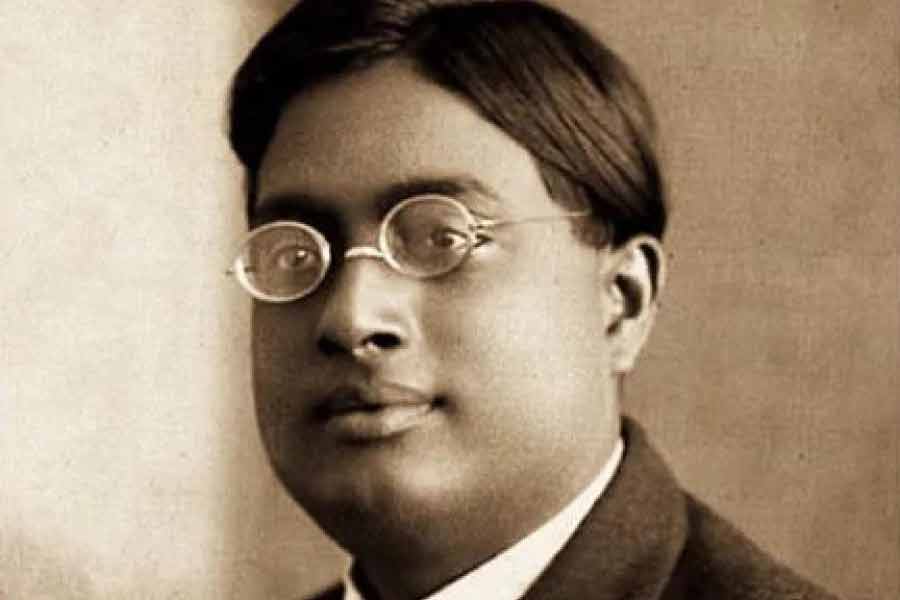

শেখর দত্তের লেখা ‘এ ভাবেও ভুলে যাওয়া যায়’ (৯-১) প্রবন্ধটিতে শক্তি-শূন্য ভরকণার বিষয়টি একটু স্পষ্টতা দাবি করে। সত্যেন্দ্রনাথ কোনও নতুন কোয়ান্টাম সংখ্যার কথাও বলেননি। ওই পরিসংখ্যান তত্ত্বের সুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে দু’বছর কাজের সুযোগ পান, এও ঠিক না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন্দ্রনাথকে আগেই সবেতন ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লেখাটি পড়ে মনে হচ্ছে ‘বোস-আইনস্টাইন কনডেন্সেট’-এর ধারণা সৃষ্টির সময় সত্যেন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আলোচনা হয়েছিল, যা কিন্তু ঠিক নয়। হিগস নিজের নামে কণাটার নাম দেননি, তা ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা ছিল পরিসংখ্যান বিষয়ে, তার সঙ্গে হিগস বোসনের তত্ত্বের সম্পর্ক নেই। ফরিদপুর কলেজে সত্যেন্দ্রনাথের কাজ করার খবরটা নতুন। আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এও অজানা তথ্য। সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের পত্র বিনিময় থেকেও এই তথ্য মেলেনি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আচার্য বসুর ১০০ বছর এবং ১২৫ বছরে স্ট্যাম্প প্রকাশ-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সারা রাজ্যে সংগঠিত করেছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ৫০ ও ৭৫ বছরে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিজেরা সংগঠিত করে এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ক্লাব ও সংস্থার সঙ্গে আচার্য বসুর ভাবধারা, তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে যৌথ অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে। জন্মের শতবর্ষে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র ছাড়াও স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং ১২৫ বছরের জন্মদিবস উদ্যাপনে জাতীয় আলোচনার আয়োজন-সহ সারা রজ্যের সব জেলায় ১৩০টি আলোচনাচক্র আয়োজন করেছিল। বিজ্ঞানীর নামে কলকাতার হেদুয়ায় বিজ্ঞানমেলা-সহ কয়েকটি বিজ্ঞানমেলা প্রতি বছরই হয়। বিভিন্ন স্কুলে বিজ্ঞানীর নামে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও প্রদর্শনী হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীর নামে রাজ্য জুড়ে অনেক বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যারা সারা বছর অনুষ্ঠান করে। ২০২৪ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্র যৌথ ভাবে বোস সংখ্যায়নের শতবর্ষে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কলেজে প্রায় ৩০টি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে। ১৮তম সারা ভারত জনবিজ্ঞান কংগ্রেসের কলকাতাস্থিত অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক ছাত্র-ছাত্রীরা বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান ও কোয়ান্টাম ফিজ়িক্স নিয়ে সাধারণের জন্য প্রদর্শনী-সহ আলোচনা করেন। ২০২৫-এ বছর জুড়েই সারা রাজ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের শতবর্ষ আয়োজিত হবে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এ ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে অজস্ৰ বই, নানা পত্র-পত্রিকায় প্রচুর আলোচনা ধারাবাহিক ভাবেই চলছে।

তাই লেখক যে উল্লেখ করেছেন আধুনিক বাঙালি তাঁকে ব্রাত্য করে দিয়েছে, তা হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়। বাঙালির মননে ও চিন্তনে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপস্থিতি রয়েছেই। তরুণদের মধ্যে তাঁর অবদানের কথা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনটা অবশ্য আমাদের গভীর ভাবে ভাবা দরকার।

জয়দেব দে, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

জ্ঞানের বিনয়

‘এ ভাবেও ভুলে যাওয়া যায়’ প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলি, জীবিতাবস্থাতেও এই বিজ্ঞানীর কপালে জুটেছিল অন্যায় আর অবহেলা। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও। যে আইনস্টাইন আজ থেকে একশো বছর আগে সত্যেন্দ্রনাথের পাঠানো প্ৰবন্ধের প্রশংসা করে বলেছিলেন “বোসের গণনা, আমার মতে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এখানে যে পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছে, তার থেকেই যে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্ৰযোজ্য কোয়ান্টাম তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেটা আমি অন্যত্র দেখাব” এবং প্রবন্ধটিকে অনুবাদ করে বিখ্যাত জার্মান পত্রিকায় ছাপানোরও ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই আইনস্টাইনের থেকেও নজিরবিহীন অবহেলার শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে।

আবার, শুধু যে শিকার হয়েছিলেন, তা নয়, অবহেলাকে নতশিরে মেনে নিতেও শিখেছিলেন সত্যেন বসু। পথিক গুহের কাছে একটা ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন বিজ্ঞানী পার্থ ঘোষ, যা প্রমাণ করে কতখানি গভীর ছিল সত্যেন্দ্রনাথের মানসিক ঔদার্য এবং ‘গুরু’ আইনস্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা। যদিও বিজ্ঞান লেখক জন গ্রিবিং তাঁর বই শ্রয়েডিঙ্গার’স কিটেনস-এ বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন অংশটুকুর শিরোনাম দিয়েছিলেন— যে ব্যক্তি আইনস্টাইনকে ফোটন কণা গুনতে শিখিয়েছিলেন।

“স্যরের আবিষ্কৃত সংখ্যায়নে একটা সংখ্যা (৪) এসেছিল। সেটা হবে ৮। কেন হবে, তার ব্যাখ্যাও স্যর দিয়েছিলেন। হবে এ কারণে যে, আলোককণার স্পিন (ঘূর্ণনের মতো একটা ব্যাপার) আছে। আলোককণা ঘুরতে পারে দুই ভাবে। এক, আলোককণা যে দিকে ছুটছে, সে দিকেই ঘোরা। দুই, যে দিকে ছুটছে, তার উল্টো দিকে ঘোরা। তাই ৪-এর বদলে ৮ (২x৪)। বসুর বিখ্যাত পেপারটি দেখার পর আইনস্টাইন তা পাল্টে দেন। স্যর আমাকে বললেন, বুড়ো ওটা কেটে দিলে। পরে আলোককণার স্পিন পরীক্ষায় ধরা পড়ে। আমি স্যরকে বললাম, স্পিন ধরা পড়ার পরে কেন আপনি আইনস্টাইনকে বললেন না যে আপনিই ঠিক। তা হলে তো আলোককণার স্পিনের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আপনার কৃতিত্ব স্বীকৃত হত। স্যর উত্তরে বললেন, কে বার করেছে, তাতে কী যায়-আসে রে? বেরিয়েছে তো!” একই সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে এক বার ওঁর ন্যাশনাল প্রফেসরের টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে বলে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “স্যর, আপনি যাচ্ছেন কেন, ডাকলে তো চিফ মিনিস্টার নিজেই এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতেন!” স্যর বলেছিলেন, “না রে, তা হয় না।”

বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা ও পঠনপাঠনের জন্য কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ‘বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ’-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে যোগ করতে চাই যে, পরিষদের মুখপত্র রূপে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকাটি তাঁর সময় থেকে আজও প্রকাশিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে জটিল বিজ্ঞানও তিনি পড়িয়েছিলেন সহজ বাংলায় এবং সেখানেও প্রকাশ করেছিলেন বিজ্ঞান পরিচয় নামে পত্রিকা।

গৌতম নারায়ণ দেব, কলকাতা-৭৪

নাগালের বাইরে

শেখর দত্তের প্রবন্ধ ‘এ ভাবেও ভুলে যাওয়া যায়’ পড়ে মনে হল জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্র তুলনামূলক বেশি উচ্চারিত নাম হলেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে অনেকখানি বিস্মৃত— সন্দেহ নেই। একটি ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ভিন্ন ক্ষেত্রের অন্য এক বর্ষীয়ান বসুর কাছে এক সাংবাদিক জানতে চেয়েছিলেন, আপনাকে কী ভাবে স্মরণ করা হোক বলে আপনার ইচ্ছা? স্বভাবসিদ্ধ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, উত্তরসূরিরা কি কাউকে মনে রাখে? সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ক্ষেত্রেও এ কথা কি খুব অপ্রযোজ্য? লেখক সত্যেন্দ্রনাথের কাজ বা গুণের যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কর্মসূত্রে যাঁদের যোগাযোগ ঘটেছিল তাঁরা কোন স্তরের মানুষ? তা হলেই অনুমেয় সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা বা বিজ্ঞানচর্চা কোন স্তরের। সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কতটা সম্ভব?

নবজাগরণের সেই যুগে বাংলার ঘরে ধর্ম দর্শনে পণ্ডিত, সাহিত্যস্রষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক পৃথিবী-বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্ম হলেও ব্রিটিশদের রাজত্বে তাঁদের প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ যেমন ঘটেনি, তেমনই স্বীকৃতি পায়নি তাঁদের কীর্তি। সেই সময় বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করার মতো মানুষেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। যাঁরা বিজ্ঞানমনস্ক তাঁরা বরাবরই ইংরেজ-মাধ্যমেই অনুশীলন করে গেছেন। সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রসারের পরিকাঠামোর অভাব আজও রয়ে গিয়েছে। উপরন্তু দেশে যুক্তিবাদী আধুনিক বিজ্ঞানকে পরিকল্পিত ভাবে পিছিয়ে দিয়ে মধ্যযুগীয় বা প্রাচীনশাস্ত্র চর্চা ও তার অন্তর্গত বিজ্ঞান অন্বেষণকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে অন্তত সাধারণ মানুষের পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর প্রয়াণের ৫০ বছরের মধ্যেই ভুলে যাওয়া খুব কি অস্বাভাবিক?

তনুজ প্রামাণিক, হাওড়া

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)