‘ভাঙা আয়না, ফাটা মুখ’ (২৮-৫) শীর্ষক প্রবন্ধে স্বাতী ভট্টাচার্য সুন্দর ভাবে গৃহপরিচারিকাদের মর্মস্পর্শী জীবনকাহিনি তুলে ধরেছেন। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিচারিকাদের সংগঠিত করতে গিয়ে নানা অনভিপ্রেত বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। আমাদের সংগঠন রেজিস্ট্রেশন-এর জন্য বহু বার বহু ভাবে চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সরকার তার অনড় অবস্থান থেকে এক চুলও সরেনি। পরিচারিকাদের সংগঠনকে রেজিস্ট্রেশন দিতে এত কুণ্ঠা কেন, তা প্রবন্ধকার খানিকটা তুলে ধরেছেন। রেজিস্ট্রেশন পেলে শ্রমিক হিসাবে প্রাথমিক কিছু দাবি সরকার মেনে নিতে বাধ্য থাকবে, যার কিছুটা প্রভাব পড়বে মধ্যবিত্তদের উপর। এখানেই রাজ্য সরকারের আপত্তি। ভোটসর্বস্ব চিন্তা থেকে সরকার বা শাসক দল মধ্যবিত্তের সমর্থন হারাতে চায় না। সমস্যাটা এখানেই। অথচ, শ্রমিক হিসাবে সপ্তাহে এক দিন সবেতন ছুটি কোনও শ্রমিকের অন্যায্য দাবি নয়। মাতৃত্বকালীন ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি মানবিক হওয়ার কারণে সর্বত্র থাকবে, অথচ কেবল পরিচারিকা বলেই তাঁদের এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে? সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির ধারকাছ দিয়েও যাবে না তাঁদের পারিশ্রমিক— এ জিনিস মেনে নেওয়া যায় না।

বোনাস পাওয়ার ব্যাপারেও কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে পরিচারিকারা বোনাসের দাবি তোলেন, সেখানে ধূর্ত গৃহকর্তা-কর্ত্রীরা বোনাসের পূর্বেই নানা অজুহাতে তাঁদের কাজ থেকে সরিয়ে দেন। বিনামূল্যে ‘সামাজিক সুরক্ষা যোজনা’তে সকল পরিচারিকার অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বাহ্যত কোনও বাধা না থাকলেও এর নানা জটিলতা, যা সরকার ধীরে ধীরে সৃষ্টি করেছে, তা অধিকাংশ পরিচারিকাকে এর সুবিধা পাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এর পর আছে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং সম্মানজনক পরিবেশের অভাব। এ ক্ষেত্রে কোনও আইন নেই— এটাও যেমন কাঙ্ক্ষিত নয়, তেমনই নিয়োগকর্তারও একটা ভূমিকা এখানে থেকে যায়। সমাজজীবনে পরিচারক-পরিচারিকাদের প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়োগকর্তারা যদি বিষয়টি না দেখেন, তবে এর নেতিবাচক পরিণাম এই সমাজকেই ভোগ করতে হবে।

আর একটা সমস্যা এখানে অনুল্লিখিত রয়ে গিয়েছে— মদ ও মাদক দ্রব্যের প্রভাব। রাজ্য সরকারের অবহেলায় গোটা সমাজকে মারাত্মক ভাবে গ্রাস করছে। অন্যান্য স্বল্প আয়ের পরিবারের সঙ্গে পরিচারিকাদের পরিবারে এর প্রভাব দিনে দিনে ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে। এই বিষময় পরিবেশ দূর করার চেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার কারণে পরিচারিকাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এঁদের প্রকৃত সংখ্যা সরকারের কাছেও নেই। যে শ্রম এই সমাজকে ধরে রেখেছে, সেই শ্রমের এমন অমর্যাদা কাম্য নয়।

জয়শ্রী চক্রবর্তী, সম্পাদক, সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি

সুরক্ষা কই

‘ভাঙা আয়না, ফাটা মুখ’ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলি, গৃহসহায়িকারা বড় অসহায়। তাঁদের অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে নাম নেই, তাঁরা সেই ভাবে কোনও সংগঠন করেন না, সংগঠন করলেও তার স্বীকৃতি পান না। তাঁদের ন্যূনতম মজুরি নেই, সপ্তাহে সাত দিনই কাজ করতে হয়। কোনও বিশ্রাম নেই, সামান্য মজুরিতে তাঁরা কাজ করেন। বাসন মাজার কাজে ঢুকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাপড় কাচা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, রান্নার কাজ— সবই করতে হয়। অথচ, তার জন্য অতিরিক্ত পয়সা তাঁরা পান না। ফাঁকা ঘরে সম্মানহানিও অনেক সময় হয়ে থাকে। ডান বাম কোনও সরকারই কোনও দিন এঁদের কথা ভাবেনি তেমন ভাবে। বর্তমান সরকার লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু করেছে। কিন্তু আইনি জটিলতায় অনেক গৃহসহায়িকাই এই সুযোগ-সুবিধা থেকে এখনও বঞ্চিত।

বাবুদের লিফ্টে, সোফায়, ডাইনিং টেবিলে এঁদের জায়গা হয় না। এঁদের জায়গা ঘরের মেঝেতে। এঁরা মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না, শরীর খারাপ হলেও কাজে আসতে হয়, পুজো বা উৎসবে বোনাসও অনেকের জোটে না। তাই তাঁদের জন্য উপযুক্ত আইন আনা দরকার। এঁদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার।

স্বপন আদিত্য কুমার বিশ্বাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

সম্পর্ক

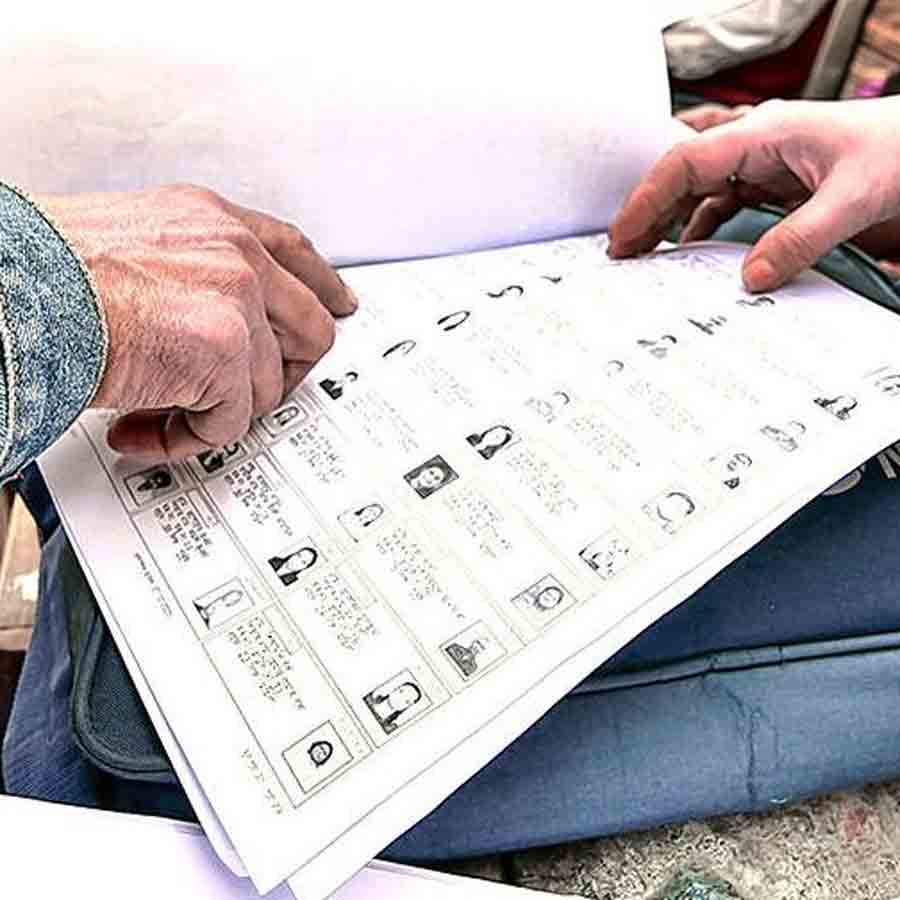

‘ভাঙা আয়না, ফাটা মুখ’ পড়ে শ্রম ও উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্বামী-স্ত্রী বয়স্ক, এমন দু’জনের পরিবারে বাসন মাজা, ঘর সাফ করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি কারণে তিন জন পরিচারিকা ছিলেন। চতুর্থ এক জন সেবাকর্মীর দরকার হল এক জনের হাঁটু প্রতিস্থাপনের জন্য। আয়া এলেন আয়া সেন্টার থেকে। জানার সময় হয়নি যে, এই আয়া সেন্টার সরকারি নিয়ম মানে কি না। মনে হয়েছিল, আধার কার্ডের প্রতিলিপি, অন্যের সুপারিশ, ন্যূনতম নিয়মানুবর্তিতা, সর্বোপরি সততা যথেষ্ট। কিন্তু নিয়োগের আগে এ সব বাস্তবে সাধারণত যাচাই হয় না। এ ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজে প্রাথমিক দক্ষতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি জ্ঞান ও রোগীর মনস্তত্ত্ব বোঝা অগ্রাধিকার পায়। নার্সিং বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে তার চাহিদা সর্বাগ্রে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি— তাঁরা ১৫ দিন অন্তর পারিশ্রমিক পান। আয়া সেন্টার চায় কম ছুটি। ছুটি নিলে পারিশ্রমিক নেই। আসলে কাজের বাজারে আয়া সেন্টার নিজেই অসংগঠিত। দুর্মূল্যের বাজারে সন্তানদের প্রাইভেট টিউশন, টোটো-ট্রেন ভাড়া ইত্যাদি দিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে অধিকাংশ সেবাকর্মীই চড়া সুদে একাধিক মাইক্রো-ফাইনান্স লোন নিয়ে জেরবার।

ভারতে পাশ্চাত্য-ধাঁচের জাতি-রাষ্ট্রের আর্থ-রাজনীতিক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ণধারদের কর্তব্য ছিল জাতীয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত পুনর্বণ্টন ও শ্রমব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন। সাধারণ নির্বাচনে মন্ত্রীদের শপথে সেই সততা ও নিষ্ঠার অঙ্গীকার নথিবদ্ধ আছে। সংবিধান অনুযায়ী এটাই ছিল আম আদমির ন্যায্য উত্তরাধিকার। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে শৈশবে সে সব বোঝার অবকাশ ছিল না। তখন দেখেছি বাসনমাজা, কাপড় কাচার জন্য এক জন পরিচারিকাই যথেষ্ট, যাঁর পারিশ্রমিক অসংগঠিত বাজারে সাধারণত ঠিক করতেন মালিক-পরিবার। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে সদস্যরা মিলেমিশে কাজ করতেন। আমরাও তাই শিখেছি। শব্দের প্রসাধনে এখন গৃহপরিচারিকা হয়েছেন গৃহশ্রমিক। ইতিমধ্যে ওয়াশিং মেশিন, ডিশ ওয়াশার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এসে শ্রমের বাজার গুলিয়ে দিয়েছে। ভোটের রাজনীতিতে তাই নিরাপদ, জনপ্রিয় ও ফাঁকিবাজি শব্দ ‘কর্মসংস্থান’। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন থাকলেও রাষ্ট্র থেকে পরিবার, বিভিন্ন সংগঠনে মালিকের দায় কম।

শুভ্রাংশু কুমার রায়, চন্দননগর, হুগলি

আবার লড়াই

গ্রীষ্মের ছুটির পর ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়মুখী। কিন্তু কোথাও একটা বেদনার সুর থেকেই গিয়েছে। হয়তো কোনও এক প্রিয় শিক্ষক বা শিক্ষিকার স্নেহ থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিচ্যুত হচ্ছে। ওই যে সীমারেখা বাঁধা ৩১ ডিসেম্বর, তাতেই যেন মাঝে-মাঝে তাল কেটে যায়। গ্রাম থেকে জেলা, শহরে ছড়িয়ে আছে বহুচর্চিত সংখ্যা— প্রায় ছাব্বিশ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী। শিক্ষিত বেকারের কাজ পাওয়ার লড়াই, আবার কাজ হারিয়ে নতুন করে পাওয়ার লড়াই। এ লড়াই সকলে জিতবেন, এই আশাই রাখি।

দেবদূত মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

এই খবরটি পড়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন

5,148

1,999

429

169

(এই প্রতিবেদনটি আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে)