ছোটবেলা থেকেই স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিলেন। আর্ট স্কুলে পড়ার সময়ে থাকতেন উত্তর কলকাতায়। বাড়ি থেকে আর্থিক সাহায্য নিতেন না। নিজে এঁকে খুব কাছের বন্ধু-পরিচিতদের কাছে ছবি বিক্রি করে সামান্য অর্থ সংগ্রহ হত তাঁর। পিতা রামতারণের বিভিন্ন ব্যবসা ছিল। দাদা কুমুদরঞ্জনের রেশম বস্ত্রের ব্যবসা ছাড়াও ছিল নোটবই ছাপানোর বড় ব্যবসা। দাদার কাছ থেকে কোনও সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেননি। আর্থিক কষ্টের প্রাবল্যের মধ্যেও ইলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষের ডাকে সাড়া দিয়েও শেষ পর্যন্ত থাকলেন না সেই চাকরিতে। রিটাচিংয়ের কাজ, বিদেশি লিথোগ্রাফ মেশিনে কাজ শেখার সুযোগ, রামায়ণের কিছু ইলাস্ট্রেশনের কাজ... সব কিছু করেও শেষে চলেই এলেন ইলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতায়।

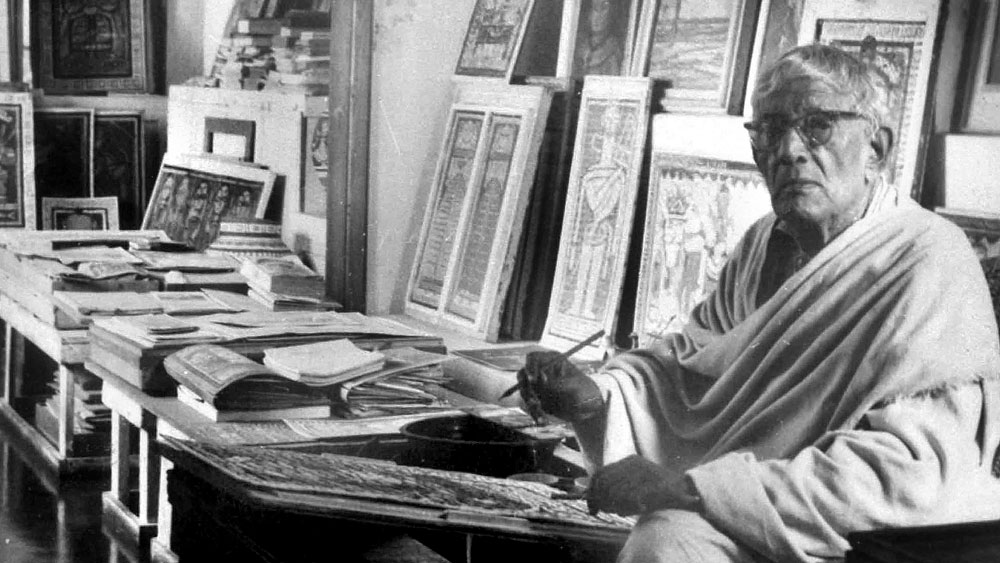

উত্তর কলকাতার হরিপাল লেনের রঙিন কাঠখোদাইয়ের কারখানায় কিছু দিন কাজ করেছেন। কঞ্চি-বাঁশের সাহায্যে গরানহাটার রঙিন ছবির বর্ডারে রং লাগানোর কাজ— অতি সামান্য পয়সায় তা-ও করেছেন। কোথাও মন টেকেনি। আঁকতে হবে ছবি, শুধু ছবি। শ্যামবাজারের এক কাপড়ের দোকানেও অতি সামান্য কিছু পয়সার জন্য কয়েক দিন কাজ করেছেন। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে উত্তর কলকাতায় সাত-আটটি বাড়িতে থেকেছেন। ভাড়া দেওয়ার সমস্যা ছিল, ধীরে ধীরে অফুরন্ত সৃষ্টি দিয়েই অর্জন করেছিলেন অর্থ। কারও কাছে হাত পেতে নয়। তিনিই যামিনী রায়।

বাড়িভাড়া দিতে না পারায় ছবি এঁকে দিতে হয় যামিনী রায়কে

আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের অন্যতম প্রিয় যামিনী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন না। তা সত্ত্বেও প্রিয় ছাত্রের কাজে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন যে, তিনি তাঁর ছাত্রকে বলেওছিলেন, ‘‘তোমার ক্লাসে উপস্থিতি নিয়মিত না হলেও অসুবিধে হবে না।’’ ছাত্রাবস্থা থেকেই ঠিক করে ফেলেছিলেন, বাবা-দাদাদের কাছ থেকে কোনও পয়সাই নেবেন না। নিজের কাছে কথা রেখেছিলেন তিনি।

আর্ট কলেজে পড়ার সময় থেকেই কলকাতার অনেক জায়গায় কাজের ব্যাপারে ঘুরেছেন। নিজেই বলেছেন যে, শুধু উত্তর কলকাতাতেই পনেরো বার বাড়ি পালটাতে হয়েছে। ওই সময়ে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে চব্বিশ বছর বাস করেছেন। বাড়িওয়ালাকে যখন ভাড়া দিতে পারেননি, মালিক তখন তাঁর পূর্বপুরুষের ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন যামিনী রায়কে দিয়েই। ইনিই সেই যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত যাঁর ছবিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যামিনীর নতুন ছবির প্রদর্শনী দেখে প্রসন্ন হননি। সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি দিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরই। জোড়াসাঁকোয় তিনি পরে যান। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর প্রদর্শনী করিয়ে, ‘সাঁওতাল মা ও ছেলে’ ছবিটি ক্রয় করেন।

কী চেয়েছিলেন— যশ? খ্যাতি? অর্থ? প্রতিপত্তি? জনপ্রিয়তা? না, চাননি তো এ সব। তিনি তো নিরবচ্ছিন্ন কাজটাই করে গিয়েছেন শুধু। একাকী, প্রকাশ্যে, অন্তরালেও।

বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় (বেলেতোড়) গ্রামে ১৮৮৭-র ১৫ এপ্রিল জন্মেছিলেন যামিনীরঞ্জন রায়। রামতারণ ও নগেন্দ্রবালা দেবীর পুত্র।

শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান তো প্রায় বিশ্বজনীন। কিন্তু কবিতা? নাটক-থিয়েটার? আড্ডা? বৈচিত্রময় পত্রালাপ? জীবনের সিংহভাগ জুড়েই এক দিকে যদি তাঁর চিত্রশিল্পের বিবিধ স্ক্রিনে এত আলোচ্ছ্বাস, তবে অন্য দিকটিতে আরও কত যে দিবারাত্রির দিকচিহ্নহীন দিশার ঘটনা! কবিতার প্রতি, বিশেষত কলরোল জাগানো কবিবন্ধুদের কথাই কি কম? সে সময়ে পরিচিত পত্রিকা ‘পরিচয়’-এর কবিবন্ধুদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্য তখন। তাঁকে নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, নরেশ গুহ, বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ, কবিতা কী-ই না লিখেছেন! খ্যাত চলচ্চিত্র ‘উদয়ের পথে’র জ্যোতির্ময় রায়ও প্রথম লিখেছেন তাঁকে নিয়ে বাংলায় প্রবন্ধ। শিল্পবেত্তা বিদগ্ধ শাহীদ সুরাবর্দী অসামান্য প্রবন্ধ লিখলেন, যা বিপুল সাড়া ফেলেছিল সে সময়ে। ‘পরিচয়’-এর আড্ডা, আলোচনায় প্রায়শই যামিনীবাবুর চিত্রশিল্পের বিস্তারিত কথাবার্তা হত। সে আড্ডায় তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি এক ইতিহাস। আর নরেশ গুহর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কে না জানে? তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে বুদ্ধদেব বসুরও নিয়মিত যাতায়াত ছিল। কবিতা, ছবি, সাহিত্যের নানা মণিমুক্তো ছড়ানো এখানে-ওখানে। যদিও বুদ্ধদেব একটু আলাদা ভাবনার অংশীদার হয়েও শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠই ছিলেন। ‘পরিচয়’-এর আর এক অন্যতম সঙ্গী, যিনি পরবর্তী কালে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, সেই সত্যেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত যামিনীর শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ওতপ্রোত। আর লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন শিল্পীর এক নিরবচ্ছিন্ন শিল্পসাধনার অনলস অধ্যবসায়ের অসাধ্যসাধন দেখে। তিনি বলেছেনও সে কথা বিভিন্ন আলোচনায়। আর সুধীন্দ্রনাথ? তিনি তো যামিনীবাবুর কাজ নিয়ে কম সমালোচনা করেননি। যদিও যামিনী রায় জানতেন, সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে কী প্রশংসাই না করেছেন! ‘যামিনী রায় আমাদের মধ্যে অনন্য’—এ কথা তো সুধীন্দ্রনাথই বলেছিলেন। গভীর অন্তরঙ্গতা না থাকলে কি সুধীন দত্তের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য পার্টি দিতেন যামিনী রায়? সুধীনবাবুর বিবাহবিচ্ছেদ কিছুতেই চাননি শিল্পী।

বিষ্ণু দে-র সন্তানদের কাছে ছিলেন ‘ছবি জেঠাবাবু’

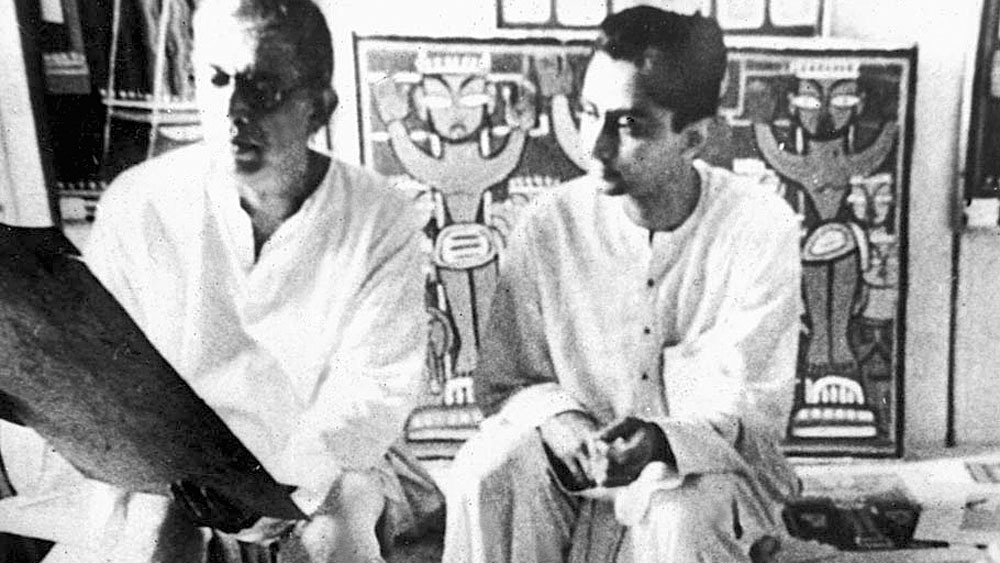

আর বিষ্ণু দে? যাঁর জীবনের এক অন্যতম অংশই যামিনী রায়! বিষ্ণু দে যে ভাবে শিল্পীকে নিয়ে নানা কাজে সময় কাটিয়েছেন, লিখেছেন, অর্থ সাহায্যের জন্য অনেক কিছু করেছেন, অন্যরা ঠিক ততটা নয়। যামিনীর জন্মদিন উপলক্ষে বিষ্ণু দের বিখ্যাত কবিতা ‘চড়ক ইস্টার ঈদের রোজা’ এক অবিস্মরণীয় অংশ। তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট। বিষ্ণু দের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গেও যামিনী রায়ের অন্তরঙ্গতা ছিল। যামিনী রায়কে বিষ্ণু দের পুত্রকন্যারা ‘ছবি জেঠাবাবু’ বলেই ডাকতেন। বিষ্ণুকন্যা উত্তরা দে এম এ পাশ করার পর যামিনী রায় বলেছিলেন, ‘‘তুই আমার কাছে ছবি আঁকা শিখবি, আমি বিক্রি করিয়ে দেব।’’ উত্তরা তখন বিন্দু বিন্দু রং দিয়ে যে ছবি এঁকেছিলেন, ‘‘সাহেবদের কাছে সে ছবি জেঠাবাবুই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ছিলেন,’’ জানিয়েছেন শিল্পী অতুল বসুর পুত্রবধূ উত্তরা। পুত্র জিষ্ণু দেও জানিয়েছিলেন পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কথা।

বিষ্ণু দে যে ভাবে যামিনীকে চিনেছেন, মিশেছেন, বুঝেছেন, অন্যরা ততটা নয়। যামিনী রায়ের অর্থকষ্টের সময়ে বিষ্ণু দে-ই তাঁর বহু ছবি তখনকার সচ্ছল মানুষজনের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। এই মানসিক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের গভীরে ছিল অন্য রকম এক সাহচর্য। যামিনী রায়ের নতুন ধরনের ছবির প্রচার, প্রসার, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে-র যা অবদান ছিল, অন্য কারও ক্ষেত্রে সে কথা বলা যায় না।

দুই বন্ধু, যামিনী রায় ও বিষ্ণু দে

আমেরিকান এডওয়ার্ড ডিমক—যিনি শিকাগোয় অধ্যাপনা করতেন, কবি নরেশ গুহ তাঁকে নিয়ে যামিনী রায়ের বেলিয়াতোড় গ্রামেই চলে গিয়েছিলেন। নরেশ গুহ শিল্পীকে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে গভীর ভাবে অনুধ্যান করেছিলেন। বুঝেছিলেন, শিল্পীর সমস্যা ও তার নিরসনের পথ খোঁজার চেষ্টাও করেছিলেন। যামিনী রায়কে নিয়ে যে ডকুমেন্টারি ‘দ্য আর্ট অব যামিনী রায়’ নির্মাণ করেছিলেন শিল্পীর পৌত্র দেবব্রত রায়, যামিনীর তাতে তেমন সায় ছিল না। নরেশ গুহই শিল্পীকে নিরস্ত করে, বুঝিয়সুঝিয়ে তথ্যচিত্রটি সম্পন্ন করতে রাজি করান। দর্শক মহলে সমাদৃত হলেও যামিনী রায় প্রসন্ন হননি। নরেশ গুহর জন্যই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়।

কবি বুদ্ধদেব বসু যেমন বাগবাজার ও বালিগঞ্জ দু’জায়গাতেই বারবার যাতায়াত করেছেন। সস্ত্রীকও বেশ কয়েক বার গিয়েছেন শিল্পীর বাসভবনে। শিল্পীর চিত্র তাঁকে তেমন ভাবে না টানলেও যামিনী রায়ের সঙ্গ বুদ্ধদেব পেতে চেয়েছেন আন্তরিক ভাবে।

বুদ্ধদেব এক জায়গায় বলেছিলেন যে, ‘‘ঐ যে তাঁর পরিশ্রম, সমতালে তাঁর এই নিয়মনিষ্ঠা আমাকে উত্তরোত্তর অধিকতর মুগ্ধ করেছে।’’ হয়তো যতটা না তাঁর শৈল্পিক জীবন, ততোধিক শিল্পীর সামগ্রিক যাপনের শৃঙ্খলা-অধ্যবসায়টুকুই যেন বুদ্ধদেব বসু গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। যামিনীকে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতার কিছু লাইন আজও বিস্মৃত হওয়ার নয়, ‘আমরা সবাই প্রতিভারে করে পণ্য/ ভাবালু আত্মকরুণায় আছি মগ্ন, /আমাদের পাপে নিজের জীবনে জীর্ণ /করলে, যামিনী রায়।’ যদিও তাঁর ছবির প্রবল সমর্থনকারী বুদ্ধদেব কখনওই ছিলেন না। তাঁদের যুগ্ম কথাবার্তা ও আলোচনায় তর্কবিতর্কও সঙ্গী ছিল। তবু বুদ্ধদেবের জীবনে যামিনী রায়ের উপস্থিতি, প্রভাব নেহাত ফেলনা নয়।

বিভিন্ন বই, পত্রপত্রিকার আদান-প্রদানও চলত কবিবন্ধুদের সঙ্গে। পত্র-বিনিময় তো এক বিরাট অধ্যায়। পত্র বিনিময়ের প্রসঙ্গে মনে পড়ল দুটি অবিস্মরণীয় উল্লেখযোগ্য চিঠির কথা, যা যামিনী-রবীন্দ্র পত্রালাপ। তিনি লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে, ‘আপনার ছবি আমার ছবি আঁকার কাজে সাহায্য পেতে যে ভাবে দেখতে হয়, তা অন্যকে, বিশেষ কোরে যাঁরা ছবি আঁকেন না বা ওভাবে ভাবিত নন, তাঁদিকে কথা দিয়ে বুঝান অসম্ভব মনে করি, তবু এইটুকু শান্তনা তাঁরা আপনার ছবির উপর শ্রদ্ধাশীল, এইটুকু মনে হয়েছিল বোলেই আমি কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলাম।’ কিছুটা ছেড়ে পরের পংক্তিতে লিখছেন, ‘ইউরোপীয়রা আপনার ছবি খুব প্রশংসা কোরে নিশ্চিন্ত হন, এদিকে তাঁদের দৃষ্টি সুস্পষ্ট সবল। দেশীয়েরা যাঁদের সুখ্যাতি ও অখ্যাতি করা পেশা, তাঁরা ভাসাভাসা ভাবে খানিকটা বোলে নিশ্চিন্ত হন। আমি কোনো দলেই পড়িতে চাই না। এ আমার জীবনের সমস্যা। কিছুতেই হালকাভাবে দেখিতে পারি নাই। এমনকি আপনি যদি বলেন, এ আমি এমনি খুশিমত অবসরকালে এঁকেছি, কিন্তু আমি তা মনে করি না, এর পিছনে আপনার সমস্ত মনীষা যা পৃথিবীর সুধীজন আজ মেনে নিয়েছে, তা সমস্ত দেখা যায়। আপনার ছবির বিষয়বস্তু ও ভাব এসব আমি দেখিনা, থাকা উচিত বলে মনে করি না। ছবি আঁকার ধারাই সমস্ত প্রমাণ করে দেয়। আপনাকে এইসব কথা লেখার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমার কোথাও ভুলত্রুটি থাকলে আপনার আশীর্বাদে তাহা মুক্ত হোক, এই কামনা করি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।’

দু’দিন পরেই গুরুদেব যামিনী রায়কে উত্তরায়ণ থেকে লিখছেন উত্তরে, ‘কল্যাণীয়েষু, এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি।’ কিছু পরে লিখছেন, ‘যখন প্যারিসের আর্টিষ্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না, আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্র দর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারে না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম, এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না। এই জন্য তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হৌক। ইতি শুভার্থী (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।’

নাটকের জন্য যিশু খ্রিস্টের মুখোশ, পোশাক তৈরি করেন

যামিনী রায় নাটক-থিয়েটার ভালবেসেছিলেন গভীর ভাবে। এ ক্ষেত্রে তাঁর অদম্য কৌতূহল, যোগাযোগ, মেলামেশাও কি কম ছিল? কুসুমকুমারী, অর্ধেন্দুশেখর, অঘোর পাঠকদের জীবনযন্ত্রণা তিনি বুঝেছিলেন। বলেওছিলেন কোনও আলোচনায়। নাটক থিয়েটারে তাঁর অবদান কি কম? শিক্ষানবিশ পর্বেই ‘রাবণ’ নাটকের বড় বড় কাজ করেছেন স্ক্রিন আঁকার জন্য। সে সময়কার নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় ও দাশু নিয়োগীদের কথাও বলেছেন তিনি। রাজকৃষ্ণের ‘নরমেধযজ্ঞ’ তো যামিনীর কাছে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল। বলেছিলেন সাহেবের পার্ট করা ক্ষেত্র মিত্তিরের কথা, যাঁর কণ্ঠে আপ্লুত যামিনী। সুশীলা কুসুমকুমারীর কথাও বলেছেন যামিনী রায়। সঙ্গীতে সুশীলার কণ্ঠ, তাঁর স্বভাব, ভদ্রতা, লেখাপড়া ও জ্ঞান... সবই জানতেন যামিনী। আর নর্তকী কুসুমকুমারী? তখনকার ‘আলিবাবা’ থিয়েটারের মর্জিনা? তখন তো ওই ‘আলিবাবা’ লোকের মুখে মুখে ঘুরত। সেই কুসুমকুমারীকে নিয়ে লোকের হুড়োহুড়ি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কাছে সাদর গ্রহণীয় ছিল মর্জিনার ওই অনবদ্য অভিনয়। অথচ এই নর্তকীর শেষ জীবনের ভয়াবহ কষ্টকে প্রত্যক্ষ করেছেন যামিনী রায়।

ক্লাসিক থিয়েটারে ময়মনসিংহের জমিদার শশীকান্তের ছেলের বিয়েতে ওই কুসুমকুমারীই নাচবে, এলাহি জাঁকজমকের মধ্যে প্রবেশ করে শিল্পী অবাকই হয়েছিলেন। বায়োস্কোপ এসে যেমন থিয়েটারের ভাত মারা গিয়েছে, তেমনই আর্ট থিয়েটার এসে নাচিয়েদের অন্নও গেল। এই তাঁর উপলব্ধি। থিয়েটারে বিপ্লব আসার পর আর কেউ ‘আলিবাবা’র নাম নিতেন না। এ সমস্তই যামিনী রায়ের চোখে দেখা নানা অভিজ্ঞতার কথা।

নাটক থেকে কিছুটা সরে এসে এক উল্লেখযোগ্য পর্বকে স্মরণ করা যাক। এ বার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে যামিনীবাবু ঠিক কী লিখেছিলেন সংক্ষেপে চোখ বোলানো যাক—‘তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি এ দিকে নব আগন্তুক মাত্র।’ একটু পরে বললেন, ‘তাই বলে কল্পনার প্রাবল্য সবসময় সমান সজাগ থাকে না, এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো হয়তো তাঁর অনভিজ্ঞতা মাথা তুলতে পেরেছে। যেমন ধরুন তাঁর ‘খাপছাড়া’র কয়েকটি ছবিতে সমস্তটা এভাবে আঁকার পর নাক বা চোখের বেলায় টান দিতে গিয়ে তিনি সাধারণ রিয়ালিস্টিক আঁচড় দিয়ে বসলেন। অবশ্য কোনো শিল্পীর আলোচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছ ঘেঁষতে পারেনি।’ শেষে লিখছেন, ‘তিনি বলেছিলেন ‘আমার তো আর আর্ট স্কুলে পড়া বিদ্যে নেই, ছবি হয়তো সম্পূর্ণই হয় না’। আমি বল্লুম, ‘‘এগারো বছর স্কুলে পড়েও ত দেখি ছেলে অনেক সময় মুখ্যুই রইল। এদিকে আবার কোনদিন স্কুলের কাছ ঘেঁষেনি এমন ছেলের মুখেও জ্ঞানের কথা শুনি—ছবির বেলায় আপনারও হয়েছে তাই’’।’

শিল্পীর ছবি দেখতে রবীন্দ্রনাথ চলে যান বাগবাজারের বাড়িতে

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যামিনী রায়ের কয়েক বার দেখা হলেও ইলাহাবাদে প্রথম দেখার বিস্ময় স্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও জোড়াসাঁকোয় যেতে হত যামিনীকে। অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রর আহ্বানে যাতায়াত, পোর্ট্রেট আঁকার বরাত। এ সব প্রসঙ্গ আসবে পরে। ইলাহাবাদে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ভাইপো বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। এক হোটেলে ওঠেন তিনি। যামিনী তখন কবির সঙ্গে দেখা করার জন্য চঞ্চল। তিনি জানতেন, মিশনারিদের কলেজে এক অনুষ্ঠানে কবি আসবেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ওই সৌম্যমূর্তি, জোব্বা পরিহিত তাঁর চলন দেখে শিল্পী মোহিত হয়ে যান। কবির হাতে ছিল রঙিন এক কাচের লণ্ঠন, ভিতর থেকে সুদৃশ্য আলো বিচ্ছুরণের ওই দৃশ্য যামিনী রায় আজীবন ভুলতে পারেননি। বলেছিলেন, পরের জন্মেও হয়তো এ ছবি আমার স্মরণে ফিরে ফিরে আসবে। কয়েক বার দেখা হয়েছিল কবির সঙ্গে। বাগবাজারের বাড়িতেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন শিল্পীর ছবি দেখতে। হয়তো যিশুর মতোও মনে হয়েছিল কখনও কবিকে। যিশুকে নিয়ে ক্ষুদ্রতম ড্রয়িং থেকে বড় ছবি অনেক এঁকেছেন। যিশু যেন কোথাও তাঁকে বারবার নাড়া দিয়েছে। যেমন কোনও এক থিয়েটারের প্রসঙ্গে যে কথাটি না বললেই নয়, তা বিষ্ণু দে পরিচালিত ‘পুনরুজ্জীবন’ নাটকে ব্যবহারের জন্য যিশুখ্রিস্টের মুখোশ, পোশাক...সবই তৈরি করেছিলেন যামিনী রায়। নাটকটি সুধীনবাবু (দত্ত) ইয়েটসের এক ইংরেজি নাটক থেকে ট্রানস্লেট করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে যামিনী রায় এক মজার কথাও শুনিয়েছিলেন, ‘‘ওই মুখোশটা দেবীপ্রসাদ (চট্টোপাধ্যায়) নাটকের পর ‘আত্মসাৎ’ করবে ভেবেও তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। কারণ নাটকে যে যিশু সেজেছিল, সেই লোকটাই শেষে ওটা নিয়ে চলে যায়। যামিনীবাবু বললেন, শুনেছি লোকটা ধ্রুব মিত্র।’’ এই ধ্রুব মিত্র হলেন পরবর্তী সময়ে অবিসংবাদিত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা সুচিত্রা মিত্রের স্বামী। নাটক-থিয়েটারের জন্য যামিনীর যোগাযোগ ছিল শচীন সেনগুপ্তের সঙ্গে। একসঙ্গে কিছু নাটকও দেখেছিলেন দু’জনে। আসলে নাটক থিয়েটার থেকে তিনি যেমন অনেক কিছু পেয়েছেন, নাটক থিয়েটারের সঙ্গে থেকে তাদের জন্য দিয়েছেনও কিছু।

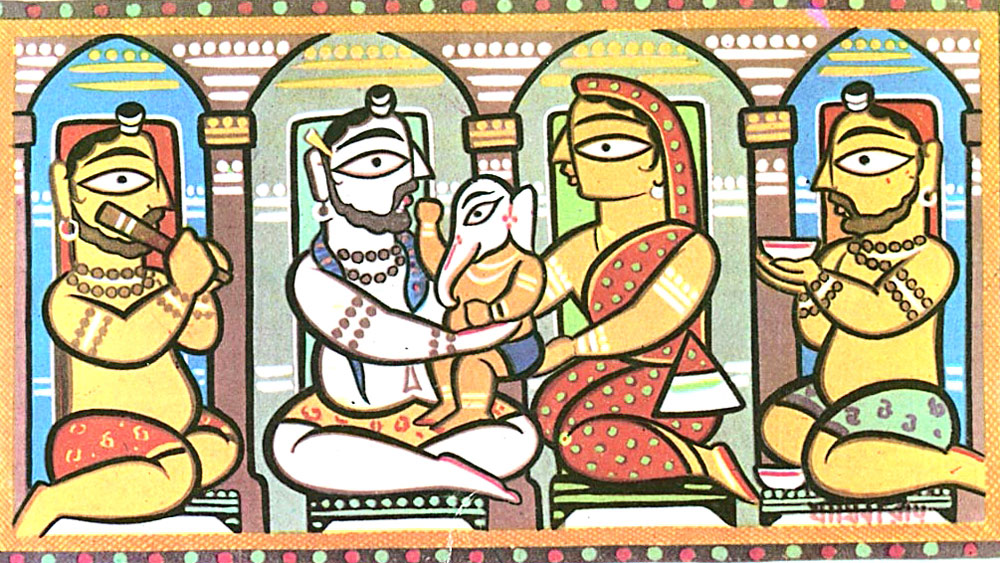

শিল্পীর আঁকা ছবি

নাটকের শিকড়ের ভাষা পর্যন্ত আত্মস্থ করার প্রবল ঝোঁক ছিল। অভিনয় দেখতেন গভীর পর্যবেক্ষণ দিয়ে। বুঝেছিলেন তখনকার নাটক থিয়েটারের নার্ভকে। ‘আলিবাবা’ তো আরব্য উপন্যাসের কাহিনি, তাকে ও ভাবে বাংলার ছাঁচে ফেলে, যা ওঁরা করেছিলেন, অবিশ্বাস্য। যামিনী রায় বলেছিলেনও সে কথা। শিশির ভাদুড়ী সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, এমনকি শ্রদ্ধা ছিল সাংঘাতিক। চাকরি ছেড়ে থিয়েটারে আসা শিশিরবাবুর নাটক দেখতে যে কী পরিমাণ ভিড় হত, যামিনী রায় জানতেন। পরে হীরা দত্ত, তারাসুন্দরী, কাশীনাথরাও শিশিরবাবুর সঙ্গেই যোগ দিলেন অন্য দল ছেড়ে। আর্ট থিয়েটারের ‘কর্ণার্জুন’ও তিনি দেখেছেন। আবার ইম্প্রেসারিয়ো হরেন ঘোষের ব্যবস্থাপনায় উদয়শঙ্করের নাচও দেখেছেন। অবাক হলেও খুঁত ধরতেও ছাড়েননি। হরেন ঘোষকে পরে বলেছিলেনও, ‘‘নাচে যাবতীয় কৃতিত্ব তো পায়ের, মহাদেবরূপী উদয়শঙ্কর যা নেচেছিলেন সেদিন, সে হল প্রিমিটিভ।’’ বিশ্বাস করতেন শেষ পর্যন্ত যে, পুরাণেই ফিরতে হবে। সেটাই যে ছবির ক্ষেত্রে জরুরি ও দরকারি, সে কথাই বলতেন। হয়তো সেই বিশ্বাসের জোরেই ভালবেসে এঁকেছেন বহু ছবি, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাণকে প্রাধান্য দিয়ে।

এ কথা ঠিক যে, বুদ্ধদেব বসুর মতো অনেকেই ছিলেন তাঁর ছবির তীব্র সমালোচক, এমনকি বিরোধীও। সে ভাবনা, স্টাইলাইজ়েশন, এমনকি ট্রিটমেন্ট নিয়েও নানা কথা শোনা গিয়েছে। সমালোচনায় জর্জরিত তো কম হননি। অনেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও বহু জনের বিবিধ প্রশংসাও সুবিদিত। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বা ও সি গঙ্গোপাধ্যায় (অর্ধেন্দ্রকুমার) যে তাঁর কাজ নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন, তা নয়। এ বিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে। আগে আরও প্রয়োজনীয় একটি অংশ জানতেই হবে।

অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে জোড়াসাঁকোয় সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির অনুকৃতি করার বরাত তো তিনি অবন-গগন মারফতই পান। আসলে শশী হেশের আঁকা দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিটি নষ্ট হয়ে আসছিল, ওটিরই অনুকৃতির কাজ। ঠাকুরবাড়িতে তাঁর যাতায়াতের ও যোগাযোগের ফলেই তিনি অবন- গগনের ভগিনী সুনয়না দেবীর ছবি দেখতে পান। সুনয়নার ছবি তাঁকে সেই সময়ে নিশ্চিত ভাবেই প্রভাবিত করেছিল। একে একজন মহিলা চিত্রকর, তার উপরে শিল্পশিক্ষার ধারাবাহিক সিলেবাসগত চর্চার বাইরে এমন সুচারু-নিবিড় বিন্যাস তিনি কী ভাবে চিত্রায়িত করেছেন, যামিনী রায়কে তা ভাবিয়েছিল। সে দিক থেকে সুনয়নী দেবীর ছবিতেই প্রথম তিনি পরিচয় পেয়েছিলেন লোকশিল্পের অনুষঙ্গকে ব্যবহার করার অমন ঐকান্তিক প্রয়াস সম্পর্কে। রেখা ও রঙের সাযুজ্য ও রূপবন্ধের সহজাত বিন্যাস আর বিশেষ করে এক ধরনের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ততা সুনয়নীর ছবিকে মহার্ঘ করেছিল। কারও কাছ থেকেই তিনি শেখেননি। বরং সুনয়নী একটি অতি মহান পরিবারের মধ্যে প্রায় অন্তরীণ থেকেও যা যা করেছিলেন ছবিতে, যামিনী সে তুলনায় গ্রামীণ সারল্যের ভূমিজ শিল্পের আঘ্রাণ ততোধিক পেয়েও তা কাজে লাগিয়েছেন অনেক দেরিতে। তা সত্ত্বেও বলতেই হবে, যামিনী রায়ের ছবির অন্তরালে কোথাও নিবিড় ভাবেই জাগ্রত সুনয়নী দেবী।

গাঁধীজির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন

আপাতত ছবির জায়গা থেকে একটু সরে আসা যাক আর এক উল্লেখযোগ্য দিকে। তখন চরম অসুস্থ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। যামিনীরা তাঁর জন্য অর্থসংগ্রহ করেছিলেন একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। ওই নাটকের শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন যামিনী নিজেই। ওই যে কমিউনিস্টদের কাছে তিনি ছিলেন ‘পিপলস আর্টিস্ট’। ও ভাবে বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত না করলেও তাঁদের প্রতি যামিনী রায়ের কিছুটা ঝোঁক ছিল, যদিও তত্ত্ব নিয়ে তাঁর মনে নানা প্রশ্নও ছিল। আর হীরেন মুখোপাধ্যায় (বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা) যখন তাঁর বাড়িতে বিষ্ণু দের সঙ্গে এসেছিলেন, তখন তো পুলিশের টুপি, পাগড়ি, পোশাকআসাক কেমন হবে, জানতে চেয়েছিলেন যামিনী রায়। কারণ তিনি চেয়েছিলেন, এ সব ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট পোশাক বিধি, পরিচ্ছদ বিধি থাকুক। অনেক দিকেই ছিল শিল্পীর এই অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও প্রশ্ন। কিছু ব্যাপারে সাংঘাতিক দৃঢ় ছিলেন। প্রতিবাদ বা তুমুল তর্কে কখনওই যাননি। মহাত্মা গাঁধীর আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করেন। আসলে গাঁধীর আদর্শকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও, তাঁর শিল্পকর্ম দেখতে গাঁধীজির আগ্রহ সত্ত্বেও দেখাতে যাননি যামিনী রায়। হরিপুরা কংগ্রেসের পোস্টার আঁকার জন্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে তিনি গাঁধীজির ডাকেই যান। ছবি দেখাতে যাওয়ায় শিল্পীর আপত্তির কারণ একটিই—‘‘গাঁধীজি যদি ছবিই দেখতে চান, আমার স্টুডিওতে আসবেন। এটুকু সম্মান কি শিল্পী হিসেবে আশা করা যায় না?’’ বলেছিলেন তিনি।

যামিনী রায়ের ছবি ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল ব্রিটিশ লেখক অস্টিন কোটকে। তিনি শিল্পীর বন্ধুও ছিলেন খুব। কোট বলতেন, ‘‘যামিনীবাবু এশিয়ায় আমার জনক।’’ তবে তাঁর ছবি সম্পর্কে তৎকালীন দুই রাজনৈতিক দল দুটি মত ব্যক্ত করেছিলেন এবং এক দিক থেকে দুটি মতকেই ঠিক বলে মনে করা হত। কংগ্রেস দলের মত ছিল, ‘যামিনী রায় ন্যাশনাল আর্টিস্ট’। আর কমিউনিস্টরা বলতেন, ‘যামিনী রায় হলেন পিপলস আর্টিস্ট’। সমালোচনা ও প্রশংসার এক ধারাবাহিক বিশ্লেষণ তাঁকে তেমন ভাবে বিষণ্ণ বা আপ্লুত করেনি কখনও। প্রশংসার ভার বেশি হলেও বিপরীতধর্মী সমালোচনার বেশ কিছু উদাহরণের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিও উন্মোচিত। কী রকম সেগুলি? ‘অবনীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যান্ড দি আর্ট অব হিজ় টাইমস’-এ জয়া আপ্পাস্বামী যামিনী রায়ের শিল্পকে গুরুত্ব দিতে চাননি। যামিনী রায়ের খ্রিস্ট বিষয়ক ছবি অনেকে প্রশংসা করলেও অজিতকুমার দত্ত বলেছিলেন, ‘‘যামিনী রায় বাইবেলের কাহিনী জানতেন না।’’

আগেই উল্লেখিত যে, যামিনী রায়ের কবিবন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরও অভিযোগ ছিল তাঁর ছবি নিয়ে। কিন্তু তিনি তাঁর শিল্পের যথেষ্ট গুণগ্রাহী হয়েও, বিশিষ্ট আলোচনা করেও বলেছিলেন বিস্ময়কর কথা। ছন্দোময় কোনও কিছুতে যামিনী রায়ের পক্ষপাত নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করে বসেন, ‘‘নামাজরত মুসলিমদের ছবিও আঁকেন আবার দাঙ্গার উন্মাদনাকে উপেক্ষা করেন।’’ আবার এও বললেন, ‘‘নৃত্যরত সাঁওতালদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট, অথচ তাদের মত্ত অবস্থা, বিপর্যয়ের জীবন বিষয়ে তীব্র বিরাগ।’’

শিল্পী অতুল বসুর বাড়িতেও বেশ যাতায়াত ছিল যামিনী রায়ের। যামিনীবাবু এক আলোচনায় বলেছিলেন যে, ‘‘সতীশ, যোগেশ, অতুল, আমি বেস্পতিবার নানা বিষয়ে আলোচনা করতুম। মুড়ি, ছানার গজা, চা-ই ছিল আড্ডার প্রধান খাবার। কিন্তু বৌদিকে আমি কুকারে মাংসের স্টু রাঁধা শিখিয়েছিলুম, কুকার সঙ্গে নিয়েই আমি গিয়েছিলুম ওখানে। তারপর থেকেই মাঝেমাঝেই পাঁউরুটি আর মাংসের স্টু ছিল মাস্ট। ছানার গজা তো থাকবেই।’’ এ ছাড়া যতীন বাগচী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নলিনী সরকার, নরেন্দ্র দেব ও অন্যান্যরা আসতেন আর এক আড্ডায়, সেখানেও যেতেন যামিনী রায়। সেটা ছিল চারু রায়ের আস্তানা। ‘জহর’ সিনেমা হলের বাড়ি ছিল, আগে নাম ছিল ‘কীর্তি’। অতুল বসু ১৯১৬-য় যখন আর্ট স্কুলে ভর্তি হন, ক্লাসে ঢুকেই তাঁর নজরে পড়ে গিয়েছিল দেওয়ালে ঝোলানো ‘যামিনী রায়ের কয়েকটি প্রাণবন্ত স্কেচ’। যদিও তখন যামিনী রায় স্কুল ছেড়েছেন। পরে শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের ২৪ নম্বর বিডন স্ট্রিটের শিল্পীচক্রে (যা হেমেনবাবুর স্টুডিয়ো ও বাড়ি), ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্টে হেমেন্দ্রনাথের মাধ্যমেই অতুল বসুর সঙ্গে পরিচয় হয় যামিনী রায়ের। অতুল বসুর মতে, যামিনী রায় ছিলেন ‘‘পুরোপুরি স্বাধীন জাতের শিল্পী। যেন স্ট্রংগেস্ট মাইনরিটি অফ ওয়ান কথাটি তাঁর উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত। যামিনী রায় কখনও আর্ট ফর আর্টস সেক-এ বিশ্বাস করেননি। বেভরলি নিকলস তো তাঁর ‘ভার্ডিক্ট অফ ইন্ডিয়া’য় দু’জন মহাপুরুষের সন্ধান দিয়েছিলেন। একজন মহম্মদ আলি জিন্নাহ, অপর জন যামিনী রায়। বইটি যুদ্ধের বাজারে লাখে নয়, কোটিতে বিক্রি হয়।’’ অতুল বসুর এমন সব আলোচনার অংশ ১৯৭২-এ অমৃতবাজার পত্রিকায় ‘যামিনী রায়: লার্জার দ্যান লাইফ’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছেলের মৃত্যু তাঁকে পুরো তছনছ করে দিয়েছিল

অন্তত এ বার যামিনীবাবুর দুই ছেলের সংক্ষিপ্ততম কথা জানাতে হয়, যেহেতু দু’জনেই ছবি আঁকতে জানতেন। জীমূত ওরফে ‘বোতল’ খুব কম বয়সে মারা যান। এই অকালমৃত্যু শিল্পী মেনে নিতে পারেননি। ভয়ঙ্কর আঘাত ছিল তাঁর কাছে বোতলের অকস্মাৎ চলে যাওয়া। ধর্ম আর জীমূতকে বাগবাজারে তিনি দোকানও করে দিয়েছিলেন। শুধু ছবি বিক্রির উপরে ভরসা ছিল না বলেই কি? জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম দোকান মেনে নিলেও জীমূত পারেননি। সেনসিটিভ জীমূতের প্রতি ওঁর যে আরও নজর দেওয়া উচিত ছিল, যামিনীবাবু বুঝেছিলেন সে কথা। জীমূত চাপা স্বভাবের একটু বিষণ্ণ ধরনের ছিলেন।

জীমূতের মৃত্যুর পর ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলেন। ছবি আঁকতে পারতেন না সে সময়ে। শোনা যায়, আর এক পুত্র অমিয় ওরফে পটল নাকি যামিনীর মতো হুবহু এঁকে, বাবার নাম সই করে বিক্রি করতেন। শিল্পী নিজেও সে সম্পর্কে বলেছেন—অনেকেই মনে করতেন, পটল নয়, যামিনীই নাকি ছেলেকে দিয়ে আঁকিয়ে নিজে নাম সই করতেন। যদিও এ সব আলোচনা নিজেই এক বাক্যে উড়িয়ে দিতেন যামিনী। পটল তাঁর সঙ্গী হিসেবে কাজ করেছিলেন নিঃসন্দেহে। বিশ্বখ্যাত ফ্রান্সিসকো গোইয়ার দত্তক কন্যাও তো তাঁর ছবি এঁকে দিতেন। পটচিত্র দেখলে বুঝবেন, পরিবারসুদ্ধ আঁকছে আর সই থাকছে একজনেরই। বিক্রিও হচ্ছে। এতে তিনি কোনও অন্যায় দেখেননি। পটলের আঁকা ছবিতে যামিনীর ফিনিশিং বা সই করা প্রসঙ্গে শিল্পীর পৌত্র দেবব্রত রায় বলেছিলেন, ‘‘এটা সত্যি কথাই, যা আমি দেখেওছি। তবে কারণ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়, যেহেতু তা আমি জানি না। বিষ্ণু দে, অশোক মিত্ররাও যে বিদেশে এ রকম হওয়ার যুক্তি দিয়েছিলেন, তাও তিনি বলেছেন এ প্রসঙ্গে। যেখানে গুরুদের সই থাকত।’’

এ ক্ষেত্রে একটি নামের পক্ষে- বিপক্ষে তখন অনেক তোলপাড় হয়েছিল। মেদিনীপুরের বসন্ত জানাও নাকি নিজের কিছু ছবি এঁকে যামিনী রায়কে দেখাতে যেতেন। যামিনী নাকি তাতে স্বাক্ষর করতেন। দেবব্রতবাবু এ বিষয়েও বলেছিলেন, ‘‘ঠাকুর্দা যামিনীবাবু এ সব ছবি সংশোধন করে দিতেন। বসন্ত জানা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। ঠাকুর্দাকে পিতা সম্বোধন করতেন। ঠাকুর্দাও তাঁকে স্নেহ করতেন খুব। যামিনীবাবুর সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রে নিয়মিত কথা হতো।’ এই বসন্ত জানার কাজ কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে হুবহু যামিনী রায়ের ছবির মতো। এই অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি কখনও কখনও যামিনীর মূল রচনাটিকে রেখেও কিছুটা বদলে ফেলেছিলেন। শিল্পীর লেখা বহু পোস্টকার্ড বসন্ত জানার নামে আছে।

তাঁর শিল্পকলা নিয়ে আরও বহু কথাই উহ্য থেকে গেল। তবুও কিছু অতি উল্লেখযোগ্য অংশ সরিয়ে রেখেও, তাঁর জীবনের আর এক দিকের উন্মোচনেই বা কম ঔজ্জ্বল্য কোথায়? তাঁর ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবিধ বক্তব্যের বিন্যাসই তো বহু বই ও বর্ণমালার বৈভব।

এই ভার্সেটাইল শিল্পীর তুলিকলম তাঁর শরীরের সঙ্গেই নিথর হয়ে গিয়েছিল ১৯৭২-এর ২৪ এপ্রিল। ইউরেমিয়া কেড়ে নিয়েছিল লেখনী-সহ তাঁর বর্ণবহুল ক্যানভাস, বোর্ড, কাগজ, রং, তুলি, প্যালেট এবং তাঁর এক অসমাপ্ত ছবি ‘লাস্ট সাপার’। ছবিটি আঁকতে আঁকতেই চলে গেলেন সদ্য ৮৫ বছর অতিক্রান্ত শিল্পী যামিনী রায়। যদিও তাঁর আঁকা একটি বড় ছবি ‘লাস্ট সাপার’ আছে রাজধানীর ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্টে।

তাঁকে নিয়ে নস্ট্যালজিয়ার প্রচুর দিক। কিন্তু যে দিকগুলোয় শুধু তিনি যামিনী রায় হয়ে বেঁচে থাকবেন, যে প্রতীকী তাৎপর্যে তিনি যামিনী রায় হয়ে থেকে যাবেন, যে শিল্প-গুণান্বিত মহাকাশে তিনি অন্যতম এক নক্ষত্ররূপে জ্বলজ্বল করবেন— সে সবই তাঁর ছবি সংক্রান্ত। কিন্তু মহাকাশের বাকি দিকগুলি? পৃথিবীর বহু দেশে বড় বড় মিউজ়িয়ম-গ্যালারিতে আছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম। কাব্য, নাটক, থিয়েটার, সাহিত্য, শিল্প, আড্ডা, রাজনীতি অথবা বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ—কোন দিকে তাঁর অনুপুঙ্খ দৃষ্টি, ভাবনাচিন্তা ছিল না? শুধুই শিল্প নয়, তাঁকে জানতে সে সব ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক খনিই সমুজ্জ্বল কাহিনিতে পুষ্ট। অনুধ্যানে, পাঠে চিনে নিতে হবে তাকে। এখানে অতি সংক্ষেপে তারই কিছু বর্ণমালা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা মাত্র।

ঋণ: ড. প্রকাশ কেজরিওয়াল, দেবব্রত রায় (পৌত্র, যামিনী রায়), ডা. সঞ্জয় ঘোষ, সঞ্জিত বসু ও উত্তরা বসু (পুত্র ও পুত্রবধূ, অতুল বসু)